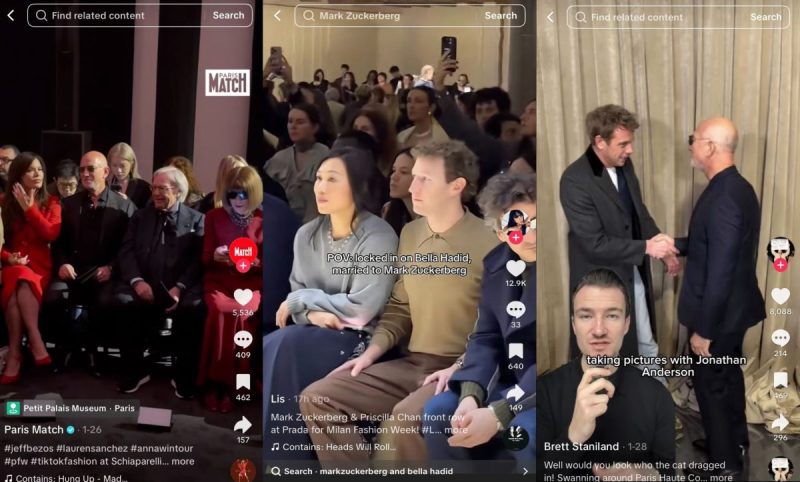

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.

Il decennio in cui la moda è passata di moda

Dal successo dello streetwear ai cambiamenti strutturali dell'industria: gli abiti non hanno mai contato meno di oggi, eppure tutto quello che è fashion ha invaso la società.

Dieci anni fa la moda era decisamente molto diversa da quella che è oggi. Nel febbraio del 2010 moriva Alexander McQueen, un anno dopo John Galliano veniva licenziato da Dior, ad aprile 2011 Kate Middleton sposava il principe William con un abito disegnato da Sarah Burton (il braccio destro di McQueen), Lady Gaga era la popstar più vicina ai designer e l’unica i cui vestiti facevano discutere (il meat dress è del 2010), Kim Kardashian aveva un marito che non era Kanye West. Andavano fortissimi i cerchietti, non nella versione gotica di Prada ma in quella Upper East Side di Blair Waldorf. Gossip Girl era la serie che stava ridefinendo lo stile della giovane donna newyorkese in carriera, un prototipo televisivo che subirà moltissimi riadattamenti negli anni a venire, raccogliendo così idealmente il testimone di Sex & the City, che nel decennio precedente aveva reso popolari marchi come Manolo Blahnik e Jimmy Choo. I blogger non erano ancora diventati influencer e Chiara Ferragni e Bryanboy, guardati con sospetto e scetticismo, avevano appena iniziato a sgomitare – figurativamente – per farsi accettare in un’industria convintissima che le pubblicità tabellari sarebbero durate per sempre. Manco a dirlo, così non è stato, e l’assottigliarsi delle pagine pubblicitarie può essere un buon metro di misura di quello che sarebbe venuto da lì in poi.

Insieme al tech, la moda è l’industria che più è cambiata in questi ultimi dieci anni e riassumerne gli sconvolgimenti è piuttosto difficile. In un certo senso è esplosa, allontanandosi dai luoghi che ha abitato e dai quali ha guardato il mondo almeno dal secondo dopoguerra a oggi. Sarebbe sbagliato dire che la moda è diventata di tutti, perché lo è sempre stata, sono piuttosto i processi di creazione e interpretazione delle tendenze, storicamente delimitati, a essersi allargati e a riguardare, di questi tempi, molte più persone di quanto non succedesse in passato. Il caso più eclatante riguarda l’imporsi dello streetwear (si pensi allo strapotere delle sneaker), che dalla sua nicchia circoscritta ha raggiunto e vestito milioni di persone del mondo, assurgendo a nuova categoria dell’abbigliamento e contribuendo a sovvertire i modelli di business tradizionali, introducendo i “drop” (il rilascio di collezioni speciali al di fuori della classica stagionalità), canonizzando le collaborazioni fra marchi e ridefinendo, infine, il ruolo del direttore creativo, che non utilizza più solo i vestiti per creare il suo universo di significato attorno al marchio. La perdita di centralità dell’abito va di pari passo con l’ascesa del personal brand, l’altro frutto del decennio appena trascorso, che ha modificato il profilo di chi arriva a guidare oggi un marchio di moda. Questi processi, però, non hanno riguardato solo i creativi trasversali come Virgil Abloh, Demna Gvasalia e Alessandro Michele (gli ultimi due sono designer anche nel senso classico del termine), ma anche una schiera di “imprenditori di se stessi” che oggi popolano gli spazi digitali.

Kate Middleton nel giorno del suo matrimonio, 29 aprile 2011, Londra. Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images

Nella “democratizzazione” dell’industria, termine in realtà non del tutto adatto a descrivere il fenomeno, un ruolo fondamentale lo hanno svolto infatti i social media, e Instagram in particolare. Come rileva Sean Monahan, fondatore dell’agenzia di forecasting K-Hole, su Dazed & Confused: «L’idea del personal brand ci è stata venduta come la possibilità di controllare la nostra immagine. Vogliamo essere visti nel mondo in cui decidiamo noi. Ha reso operativa l’aspirazione e l’auto-realizzazione e ha reso espressioni come “Fingi finché non ce la fai” o “Vestiti per il lavoro che vorresti e non per quello che hai” una sorta di crisi collettiva di falsità». L’immediatezza delle nuove tecnologie ha poi creato abitudini di consumo differenti, che a loro volta hanno modificato il modo in cui i vestiti vengono pensati, prodotti e distribuiti. Ha anche creato nuovi ideali di bellezza, modificando i nostri volti e sdoganando la chirurgia estetica. Ha scritto Matthew Schneier su The Cut che Instagram «è diventata la piattaforma principale su cui “vedere” la moda, più dei giornali, della tv, del red carpet (…) Se i blogger hanno rappresentato l’inizio di una nuova democrazia nella moda, Instagram ha completato quella trasformazione». I marchi oggi possono raccogliere i feedback dei propri clienti senza passare per intermediari di sorta, orientando così la loro produzione. È un modello di business che permette ai piccoli brand di consolidarsi in fretta senza eccessivi sprechi di capitale, ma è anche snello abbastanza da permettere una scalabilità vertiginosa, come dimostra il caso di Fashion Nova.

Allo stesso tempo, però, è un modello nient’affatto esente dalle contraddizioni del passato, come dimostra la recente inchiesta del New York Times sulle lavoratrici sottopagate nelle factory Fashion Nova di Los Angeles. Il fast fashion, d’altra parte, ha raggiunto il suo apice proprio nel decennio appena trascorso, sia nella sua forma digitalmente più evoluta che in quella classica, e cioè i grandi negozi che hanno riempito le strade dello shopping di tutte le città del mondo, uniformandole. Ci ha abituati a un consumo vorace e continuo e ha di fatto sancito, in parallelo alla rilevanza culturale raggiunta dallo streetwear, l’abolizione delle classiche distinzioni su cui la moda aveva costruito i suoi castelli e le sue torri. Prêt-à-porter e couture, abbigliamento formale, workwear, sportswear e athleisure oggi si muovono nello stesso, confuso, territorio. E mentre i giganti del low-cost, da H&M a Zara, hanno iniziato già da tempo a differenziare la loro produzione, il settore fronteggia la crisi ormai cronicizzata del commercio al dettaglio. In America a soffrire di più sono stati i mall, da Macy’s a JC Penney fino alla recente chiusura di Barney’s a New York; nel Regno Unito, invece, è in difficoltà l’high street, in primis Topshop. La crisi non ha risparmiato neanche i marchi generazionali come American Apparel, uno fra i tanti che non vedrà l’alba del 2020.

Chiara Ferragni, Tina Leung, Bryanboy e Veronika Heilbrunner in prima fila da Prada, 21 settembre 2017, Milano. Foto di Andreas Rentz/Getty Images for Prada

Un’altra cosa che il fast fashion ha provocato è stato poi il risveglio di quello che è stato definito, con un ossimoro, consumismo consapevole. Lontani i tempi del no logo, l’acquisto negli anni Dieci è diventato politico in un senso nuovo e finora mai sperimentato. Da una parte i consumatori, sempre più digitalizzati e abituati a esperienze di shopping viziate dal cosiddetto effetto Amazon, richiedono infatti ai marchi servizi efficienti e prezzi competitivi, dall’altra pretendono che gli stessi marchi siano trasparenti a proposito della loro filiera produttiva e si impegnino nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole ambientali. La sterile cultura del call-out che spopola sui social media – impossibile non citare la fashion polizia di Diet Prada – ha poi rinvigorito la pratica del boicottaggio contribuendo ad alimentare un forte sentimento anti fashion. La cosa curiosa, però, è che quel sentimento ha anche trovato il modo di trasformarsi in forme di resistenza piuttosto bizzarre, e cioè in nuove tendenze. Come riporta Amber Butchart sul giornale di Frieze, ne sono un esempio la popolarità raggiunta da normcore e gorpcore, che hanno sdoganato un look fino a quel momento non considerato di moda. Così l’abbigliamento da trekking o “outdoor” è diventato popolarissimo, ha invaso le strade delle città e vestito anche chi con la natura selvaggia ha decisamente poca confidenza, mentre l’abbigliamento formale si riformulava a partire dallo stile rilassato degli imprenditori della Silicon Valley, fino ad arrivare alla glorificazione di un materiale povero come il il pile.

In questi anni, infine, abbiamo discusso di errori di comunicazione e campagne pubblicitarie infelici che, al di là delle polemiche spesso gratuite, rendono conto della difficoltà di muoversi oggi su un mercato sempre più globalizzato. Dentro quelle polemiche, però, sarebbe ipocrita non rilevare una ricerca dell’autenticità social che è l’altro grande ossimoro dei nostri tempi, in cui confluiscono la sacrosanta esplorazione di nuovi modelli di bellezza e l’allargamento della rappresentazione che, anche se spesso in maniera sommaria, stanno ridefinendo il concetto di desiderabile. L’idea di una “identity fashion” non piace a chi come Bret Easton Ellis ci vede una forma di pensiero coatto tutt’altro che democratico, ma osservata da un’altra prospettiva è un’occasione senza precedenti di mettere a frutto la rottura degli argini cui abbiamo assistito negli ultimi dieci anni. Mentre la moda eurocentrica, così novecentesca, lotta per cambiare pelle e sopravvivere, emergono sempre più centri propulsori di novità, in un’esplosione della diversità che allo stesso tempo, mai come in questo momento, con questo mercato, ci rende sempre più uguali in ogni angolo del mondo. La moda è tornata prepotentemente a essere politica, sia sulle passerelle che sulle strade – tra pussy hats, t-shirt che inneggiano al femminismo, gilet gialli e total black antifascista – ma gli abiti non hanno mai contato meno di oggi. Eppure non siamo mai stati così nostalgici, pronti a recuperare tramite l’ironia da meme anche la più dimenticabile tra le vecchie tendenze. No, la moda non è morta, si è solo diluita nei tempi più liquidi che abbiamo mai conosciuto: si fa fatica a metterla a fuoco, ma è ancora lì.

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.

Dai risultati economici dei giganti francesi, alle sfilate della couture e dell'abbigliamento maschile: nella Studio House va in scena l'analisi del mercato della moda

Snow Wolf 3 e Como Fusion celebrano l'heritage di un brand che ha segnato la storia delle competizioni sportive, dal 1978 ad oggi, che veste la Nazionale Cinese di Freestyle Aerials (senza dimenticare Alberto Tomba)