Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Me ne sono accorto scorrendo la timeline di Facebook pochi giorni fa, i primi di novembre. Un amico aveva scritto qualcosa di simpatico, con quel tono di sdrammatizzazione ironica che conosciamo bene, sull’essere destinato di qui a poco a rimanere senza lavoro. Sapevo dove lavorava l’amico, perché per tre anni eravamo stati colleghi nello stesso posto. Pensandoci ora, non ho messo né un like, né un commento, e neanche una “reaction” che indicasse tristezza. Ho aperto un’altra scheda del browser e googlato: «American Apparel shut down». Dopodiché ho cercato via WhatsApp delle conferme alle indiscrezioni con le ex colleghe e gli ex colleghi, e i rumors si sono solidificati, di messaggio in messaggio: American Apparel inizierà la chisura degli store europei dopo il Natale del 2016.

Ho iniziato a lavorare da American Apparel poco dopo il liceo, per potermi pagare l’affitto di una stanza a Milano. Conoscevo poco del cosmo che l’azienda rappresentava, venivo da un mondo estetico adolescenziale più tipicamente borghese, conoscevo poco degli anni Ottanta, del nylon e del velour, conoscevo poco della fluorescenza e del tye dye acid wash. Ricordo le prime settimane come l’ingresso lento non soltanto in un nuovo lavoro, con i suoi ritmi, il suo gergo (la t-shirt: 2001; la felpa con il cappuccio: F497), le sue “schede tecniche” (cos’è una manica raglan; che differenza c’è tra cotone organico e cotone normale), ma in un qualcosa di più simile a un sistema culturale e anche estetico, politico, etico, economico che non mi sarei aspettato di trovare in una multinazionale di abbigliamento, che credo non sia comune in altri luoghi, che forse non è mai esistito prima di Dov Charney. Questa non è una valutazione necessariamente positiva: comprende anche elementi neutri, e alcuni negativi.

Il giorno dopo mi è squillato il telefono, era una chat di gruppo di ex colleghi. Proponevano una piccola festa, una cena, una bevuta “in memoria”. È una cosa che di tanto in tanto abbiamo fatto e facciamo, in questi anni in cui ci siamo sparpagliati per altre carriere e altre vite che crediamo o ci illudiamo essere più “professionali” o “mature” di quelle in un negozio di retail. Rimaniamo, tuttavia, legati da quella frivola esperienza di lavoro che per alcuni è durata soltanto pochi mesi.

Il sistema culturale di American Apparel opera o operava su una sorta di indottrinamento soft, e allo stesso tempo faceva sì che i dipendenti si sentissero parte di qualcosa di “migliore” rispetto alla concorrenza. Mi sono chiesto spesso cosa significa “voler bene” a un marchio. A scriverlo nero su bianco, parola dopo parola, emerge la stupidità del pensiero, da un lato, e la subdoleria capitalistica dall’altro: l’attaccamento in questione non è concreto e semplice come un atteggiamento di tipo aziendalista, riguarda un livello sentimentale più profondo, mi viene da pensare “geografico”. Una sindrome di Stoccolma del commercio.

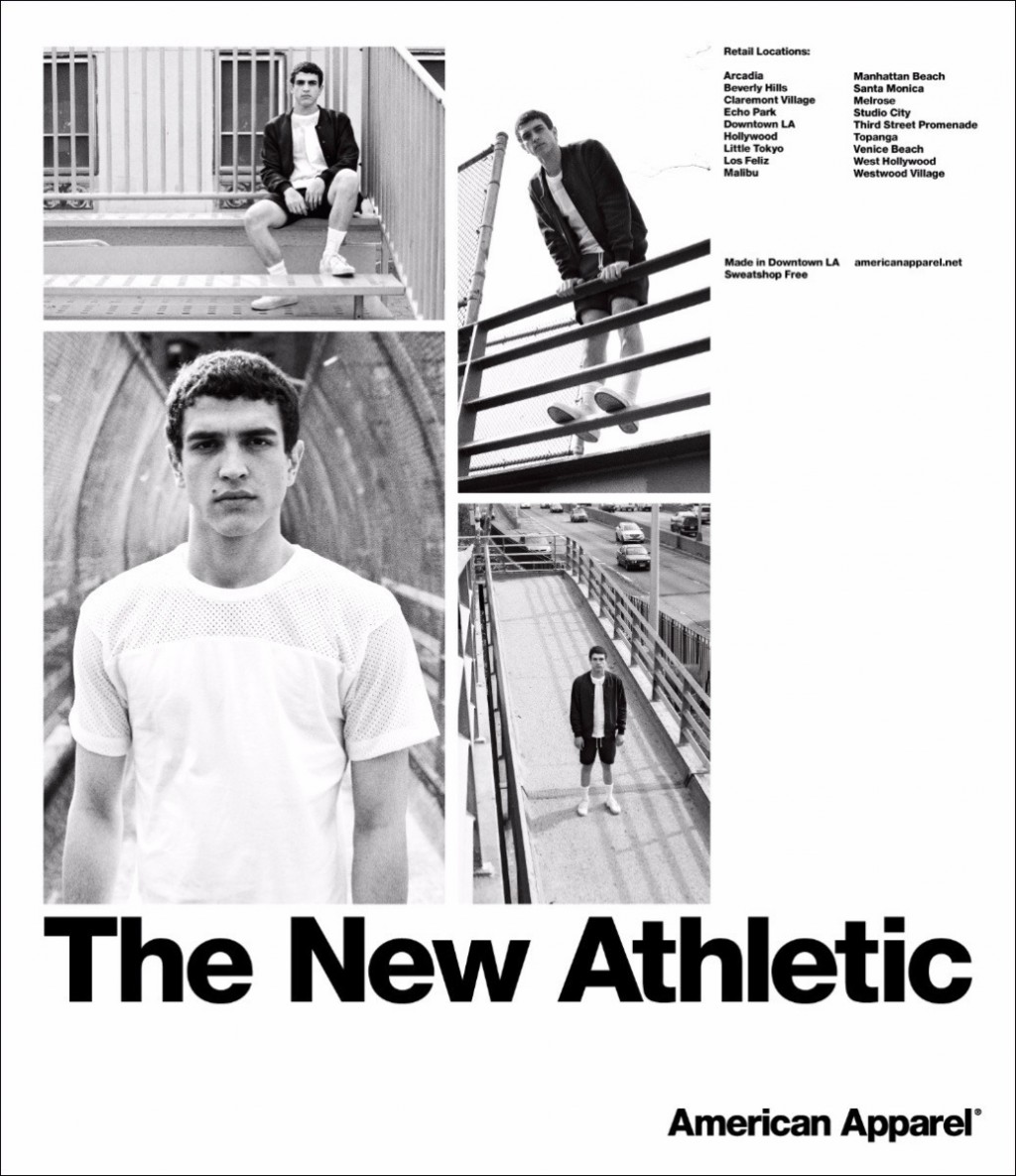

Per cercare di capirlo ho ragionato sulla strategia con cui American Apparel si è presentata al grande pubblico, una volta diventata un’azienda di rilevanza mondiale: una strategia che possiede elementi estetici ed etici inscindibili. La sua estetica sarebbe stata meno rilevante senza l’etica, e naturalmente viceversa. La scelta della semplicità nel font Helvetica si lega al messaggio convogliato in quel carattere, come lo slogan “Legalize LA” per una riforma delle leggi sull’immigrazione, o il successivo “Legalize Gay” per promuovere l’abolizione della Proposition 8 in California. Le edicole interne in ogni negozio vendevano riviste di area Lgbtq come Butt o Girls Like Us a fianco a pubblicazioni di moda o streetsyle come Vice o Celeste. La scelta di eliminare qualsiasi tipo di logo dai prodotti ha avuto l’effetto di dare ancora più risalto ai pochi messaggi (i “Legalize” di cui prima) che riuscivano ad avere il privilegio di essere stampati. Anche la scelta di utilizzare modelle lontane dai canoni delle passerelle ha le sue ombre: l’ha scritto Jenna Seuers, che davvero posò per degli scatti, su Jezebel: le “real people” in bikini, vendute come commesse o lavoratrici dell’azienda, ragazze della porta accanto, erano più frequentemente modelle semiprofessioniste o semplici “amiche di Dov”. In cima alla piramide della propaganda American Apparel c’erano le condizioni di lavoro dei dipendenti della factory di Downtown LA: ogni singolo prodotto è realizzato da operai e operaie e cucitori e cucitrici pagati più del doppio del salario medio (medio: non minimo) della California. Sulla homepage del sito, sulle etichette dei vestiti, lo slogan: «Made in the Usa. Sweatshop Free».

Mi accorgevo della natura politica (e riuscita) di questa strategia di American Apparel nelle piccole schermaglie con i clienti, nelle discussioni leggere con gli amici.

— Diciotto euro sono troppi per una T-shirt.

— Gli operai sono pagati 14 dollari all’ora, con copertura sanitaria totale. All’azienda quella maglietta costa 6 dollari.

— Ma la qualità del cotone non vale questo prezzo.

— Puoi prenderne una da H&M, è fatta in Myanmar da bambini di 14 anni.

Era come se ci fosse una separazione tra il corpo pubblico dell’azienda e quello privato: il corpo pubblico era quello virtuoso e progressista della propaganda, quello privato, al contrario, quello delle riunioni telefoniche con il Ceo Dov Charney ogni giovedì, seguite da liste di “do’s” e “don’ts” in cui la promozione del “natural body” rivelava il suo lato schizofrenico: divieto di tatuaggi; divieto, per le impiegate di sesso femminile, di portare sopracciglia troppo sottili; divieto di tingersi i capelli; «make up must be kept to a minimal!»; divieto di portare sneakers; divieto di portare troppi braccialetti, orecchini o collane. Negli store, periodicamente, si diffondevano leggende sulle visite a sorpresa di Charney atte a sorprendere qualsiasi impiegato con una camicia fuori dai pantaloni, un tatuaggio sull’avambraccio. Non ho mai saputo se queste leggende fossero vere.

Nonostante tutto questo, le memorie che ho di American Apparel sono fatte di immagini e sensazioni positive. La morbidezza sintetica della ciniglia colorata. L’odore forte delle scatole appena aperte e delle centinaia di magliette e del cotone fresco di colorante. Uno strano tipo di educazione sessuale durante le ore molli della sera nel magazzino, con le targhette fotografiche dell’intimo in lamé. L’ingenua novità della logistica vista da dentro. La corrispondenza casuale con sconosciuti in negozi di New York, Lione, Düsseldorf mai visti, né prima, né durante, né dopo. Le estati con la città deserta, passate sul marciapiede nell’attesa di qualcosa. I furti subìti, quelli fatti bene. La forza giovanile di lavorare senza sonno. Le feste dentro il negozio, il negozio chiuso.

La prossima chiusura di American Apparel segnerà la fine di uno dei brand più influenti su una determinata cultura e una determinata estetica degli ultimi dieci anni. Il New York Times ha intervistato, il 12 novembre, la persona che ha più contribuito dal punto di vista del design alla sua “rivoluzione basic”: Iris Alonzo. È un nome che non dice molto a molte persone, eppure Iris è stata la senior creative director del brand per quasi dodici anni. È difficile fare un rewind preciso di un fenomeno diffuso e globalizzato come la moda, ma in questo caso funziona. Iris Alonzo ha inventato la maglietta “V-Neck”, «ho distrutto West Hollywood con una sola mano», dice scherzando nell’intervista, riferendosi alla deriva di profondità che quella “V” ha subìto negli anni successivi in declinazioni più cafone. Ha riportato nel mondo dell’estetica contemporanea le calze bianche con le tre righe colorate, i leggings fluorescenti, i jeans a vita altissima.

Non so bene come la storia di un’azienda di magliette possa rappresentare qualcosa di “importante”. Certamente lo è stata nell’ambito dell’immagine, della moda, dell’advertising, altrettanto certamente ha rappresentato un esempio di economia che si avvicina all’etica, anziché respingerla. Forse l’eredità più grande è quella di essere stata un appoggio estetico importante per un segmento generazionale frastagliato che a metà degli anni Zero ha costruito – nella musica, nella letteratura, nel giornalismo – una specie di identità culturale eterogenea e nuova e che in qualche modo continua anche oggi. Forse invece tutto questo è più una questione personale. Forse è solo quella particolare sindrome di Stoccolma di cui prima, forse è solo il guardarsi indietro, forse c’entrano gli anni che passano, la giovinezza, poco altro.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.