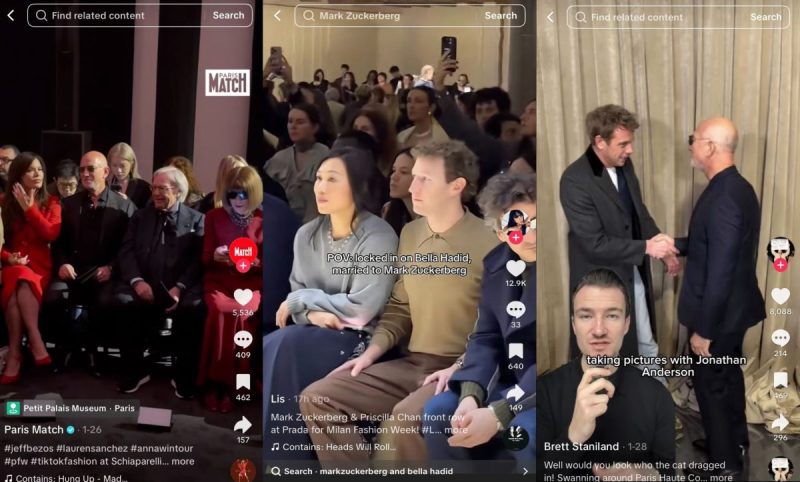

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.

Ci siamo stancati dei vestiti?

Un articolo di Bloomberg lancia la provocazione: forse la crisi dell’abbigliamento è dovuta al fatto che preferiamo comprare altro.

Di crisi dell’abbigliamento parliamo ormai da un po’ di tempo e si è provato a osservarla un po’ da tutte le angolazioni: dal fallimento dei marchi “medi”, quelli cioè che un gran numero di persone può permettersi, a quelli del lusso, che giocano in un campionato tutto loro, dall’incrinarsi del modello delle sfilate semestrali che dettavano il gusto della stagione all’assottigliarsi delle pagine pubblicitarie delle riviste specializzate, una volta porto sicuro dell’investimento editoriale, fino al fallimento di molte popolari catene di negozi, incapaci di intercettare il consumatore sempre più volubile e imprevedibile. E se, invece, la ragione di tanto sconvolgimento fosse – più prosaicamente – che non siamo più così interessati agli abiti, intesi come prodotto del desiderio ed espressione del momento storico?

È la tesi di fondo di un interessante articolo uscito in questi giorni su Bloomberg e intitolato da “The Death of Clothing”, che mette in relazione la crisi sistemica attraversata da quell’industria che generalmente colleghiamo al fenomeno della moda con un preciso cambiamento attitudinale del consumatore medio. Lo studio riportato dai quattro autori, che si riferisce al mercato americano, rileva infatti come sempre più persone spendano sempre meno in vestiti, preferendo investire i propri soldi in altre “esperienze” d’acquisto. «L’abbigliamento è stato spodestato dai viaggi, dal mangiar fuori casa e da altre attività (…) che rappresentano ormai il 18% degli acquisti. Solo la tecnologia, compresi i piani tariffari e i contenuti multimediali, rappresenta il 3,4% della spesa. Di fatto ha superato tutte le spese di abbigliamento e calzature» si legge nell’articolo. Una spesa media, quella in abiti e accessori, che è precipitata rispetto al 6,2% registrato negli anni Settanta: ma come ha fatto l’abbigliamento a perdere tutto il suo appeal? E soprattutto quanto è possibile allargare questo discorso ad altri Paesi?

Nel 2017, come sappiamo, il mercato italiano ha mostrato lievi segni di ripresa. Uno sguardo ai dati degli ultimi saldi invernali, nello specifico, può aiutarci a inquadrare meglio il problema: come riporta Il Sole 24 ore, i risultati del primo weekend sono stati buoni (soprattutto negli outlet e per le grandi firme) ma non particolarmente brillanti a fronte di un inizio rallentato dal maltempo e dalle vacanze natalizie, mentre la spesa media si è distribuita come sempre in maniera non equa sul territorio (si spende di più al Nord e nelle grandi città come Roma e Milano). L’associazione dei consumatori e quella degli esercenti (rispettivamente Codacons e Confersercenti) hanno registrato dati generalmente incoraggianti ma nessun “botto” nelle vendite, come confermato da alcuni recenti dati Istat, riportati da La Repubblica. Adnkronos li ha confrontati con i dati degli ultimi dieci anni, rilevando come la spesa degli italiani in abbigliamento si sia ridotta del 24,8% mentre i costi per l’abitazione, la salute e la cultura sono saliti. Secondo uno studio Findomestic, invece, nel 2017 sono calati i consumi nel campo nel settore dell’elettronica (-5,3% per televisori, -3,8% per pc e tablet e -6,9% nel settore fotografia) con l’eccezione della telefonia (+4,1%) e degli elettrodomestici grandi e piccoli (rispettivamente +0,3% e +1,6%).

Per Bloomberg, il calo di interesse nei confronti dell’abbigliamento e la conseguente crisi dei negozi fisici è dovuto a molteplici fattori, tutti interessanti da analizzare. Tanto per cominciare, abbiamo assistito all’estinzione del concetto di “guardaroba da lavoro”: colpa, secondo gli autori, della Silicon Valley e del Casual Friday, che ha sdoganato i pantaloni chinos e le sneakers in ufficio anche per le professioni che abitualmente richiedevano un abbigliamento più formale. Il completo maschile è diventato sempre meno d’uso comune e, più lentamente per motivi che sarebbe lungo approfondire in questa sede (sì, c’entra il sessismo), anche le donne stanno iniziando a vestirsi in maniera più rilassata sul luogo di lavoro, rinunciando all’obbligo di tailleur e tacchi. La moda ha provato in tutti i modi a riportarli in auge, con tanto di ritorno del power dressing di ottantiana memoria, ma alla fine l’idea che è passata è quella propugnata da Demna Gvasalia da Balenciaga e Vetements, che al Guardian ha recentemente sentenziato «Non credo che l’eleganza sia più rilevante». Quindi via di sneakers brutte, Birkenstock e Crocs con la zeppa: ormai le persone si vestono sul lavoro come si vestirebbero per andare a cena con gli amici e, come la diabolica Marie Kondo insegna, non sentono il bisogno di differenziare il guardaroba, ma anzi di sottoporlo a una razionalizzazione di matrice filosofica che ha mandato in crisi interi comparti.

In questo processo, un ruolo fondamentale l’ha svolto la guerra al ribasso dei prezzi avviata dal fast fashion, che ha fatto sì che mai come negli ultimi vent’anni si producessero vestiti a costi bassissimi per i consumatori, ma altissimi per l’ambiente e i lavoratori. Il low-cost, lo abbiamo detto più volte analizzando i casi di Zara, H&M e Uniqlo, è entrato in una profonda fase di ripensamento. Lo scorso novembre, H&M ha chiuso il quarto trimestre con le vendite a -4%: un crollo che, secondo il Financial Times, è il calo peggiore degli ultimi 10 anni registrato dall’azienda svedese. Ecco perché, come avevamo raccontato in occasione del lancio del nuovo marchio di casa H&M, Arket, anche i giganti del fast fashion puntano sempre di più sull’esperienza e progettano il negozio del futuro come uno spazio “allargato”, molto simile al concept store di lusso, dove il cliente potrà “esperire” non semplici vestiti, ma piuttosto uno stile di vita.

Non è secondario, poi, il modo in cui sono cambiate le abitudini del consumatore nel fare shopping: la perdita di influenza dei media tradizionali a favore degli influencer digitali ha progressivamente ridisegnato la mappa di ciò che è desiderabile e contribuito alla compenetrazione dei livelli. La “fedeltà” al marchio è venuta meno ed è comunemente considerato di buon gusto mixare i brand e gli stili, l’alto con il basso, in virtù di uno shopping funzionale e, quando possibile, anche responsabile. Se solo qualche anno fa, nell’epoca d’oro dello stile indie, ci sembrava avant-garde fare acquisti da Primark durante i brevi soggiorni londinesi, oggi è più chic dichiararsi clienti di Muji, in virtù del fatto che il gusto predominante sembra assestarsi su un aureo bilanciamento. Comprare meno, quando possibile meglio, e assegnare un peso diverso all’uso che si fa dei vestiti, per cui è logico ad esempio non spendere tanto per i bambini, che crescono in fretta, e puntare invece agli acquisti durevoli per gli adulti.

I marchi, neanche a dirlo, fanno una fatica immensa ad adeguarsi a questi cambiamenti che esulano dal ben noto desiderio per l’oggetto prezioso – quel sentimento per molti versi irrazionale che ha permesso di coltivare il culto delle It-Bag, ad esempio – e lavorano per mettere il cliente-follower sempre di più al centro delle loro strategie. Come conseguenza di tutto ciò, assistiamo oggi alla graduale trasformazione della filiera produttiva in quella che si chiama Industria 4.0, a sua volta volano di un Lusso 4.0 che punta con decisione ai servizi personalizzati nel tentativo di ridefinire se stesso. Questo comporta diverse cose: intanto, il definitivo superamento del confine tra il negozio fisico e quello virtuale, che sono compenetrazione l’uno dell’altro ed espressione dello stesso concetto di “lifestyle”, quindi la reticenza da parte di molti marchi di assumersi dei rischi in fatto di design. In un’economia sempre più trainata dalle richieste del consumatore, mappate ai limiti dello stalking da sofisticate tecnologie di geo-fencing e targetizzazione online, non c’è più spazio per la libertà creativa: è sempre più raro, infatti, che qualcuno si prenda la responsabilità di uscire dal binario di “ciò che piace” al mercato. È il paradosso del consumismo “responsabile”.

C’è però un dato importante da registrare di fronte all’impoverimento dei guardaroba occidentali: secondo lo studio di McKinsey e Business of Fashion sulle prospettive dell’industria il 2018 sarà il primo anno in cui i consumi in fatto di abbigliamento e calzature nelle macro regioni che vanno dall’Asia all’America Latina supereranno quelli del Nord America e dell’Europa. In un bel saggio firmato da Robb Young, si esplorano perciò le prospettive dei mercati che finora sono stati al di fuori del circuito tradizionale della moda: dal Messico all’Etiopia, passando per le Filippine e il Medioriente e naturalmente la Cina, che sta costruendo la sua nuova Via della seta. Noi ci saremo anche rassegnati ai maglioncini blu di Uniqlo, ma c’è un sacco di gente nel mondo che vuole ancora vestirsi bene.

In apertura: un negozio di Zara. Nel testo: presentazione della collezione U Uniqlo di Lemaire e presentazione della collezione di Erdem per H&M (Getty Images).

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.

Dai risultati economici dei giganti francesi, alle sfilate della couture e dell'abbigliamento maschile: nella Studio House va in scena l'analisi del mercato della moda

Snow Wolf 3 e Como Fusion celebrano l'heritage di un brand che ha segnato la storia delle competizioni sportive, dal 1978 ad oggi, che veste la Nazionale Cinese di Freestyle Aerials (senza dimenticare Alberto Tomba)