Un caso simile, qui velocemente riassunto da The Cut, è stato quello dell’articolo firmato John Hockenberry, un’altra ex-star radiofonica accusata di molestie, recentemente pubblicato su Harper’s. Ma se la redazione della rivista americana aveva già ricevuto molte critiche per la tendenza a dare spazio anche alle analisi delle contraddizioni del movimento #MeToo (come nel caso del famoso pezzo di Katie Roiphe), il direttore di una rivista squisitamente letteraria come The New York Review of Books è stato addirittura costretto rinunciare al suo lavoro a causa delle sue (presunte) posizioni anti #MeToo. Solo qualche mese fa Jeffrey Goldberg dell’Atlantic aveva licenziato Kevin Williamson, collaboratore, reo di aver affermato che «le donne che abortiscono dovrebbero impiccarsi». Ma il caso di Buruma, che sul Guardian ha spiegato le motivazioni della sua scelta, è ancora più delicato, perché il direttore non ha mai espresso chiare posizioni anti-femministe, né mancato di rispetto ad alcuna donna: la sua colpa è stata semplicemente quella di dare voce a chi, secondo la maggioranza delle persone, non avrebbe più il diritto di parlare.

Perché Ian Buruma, il direttore della New York Review of Books, si è dimesso

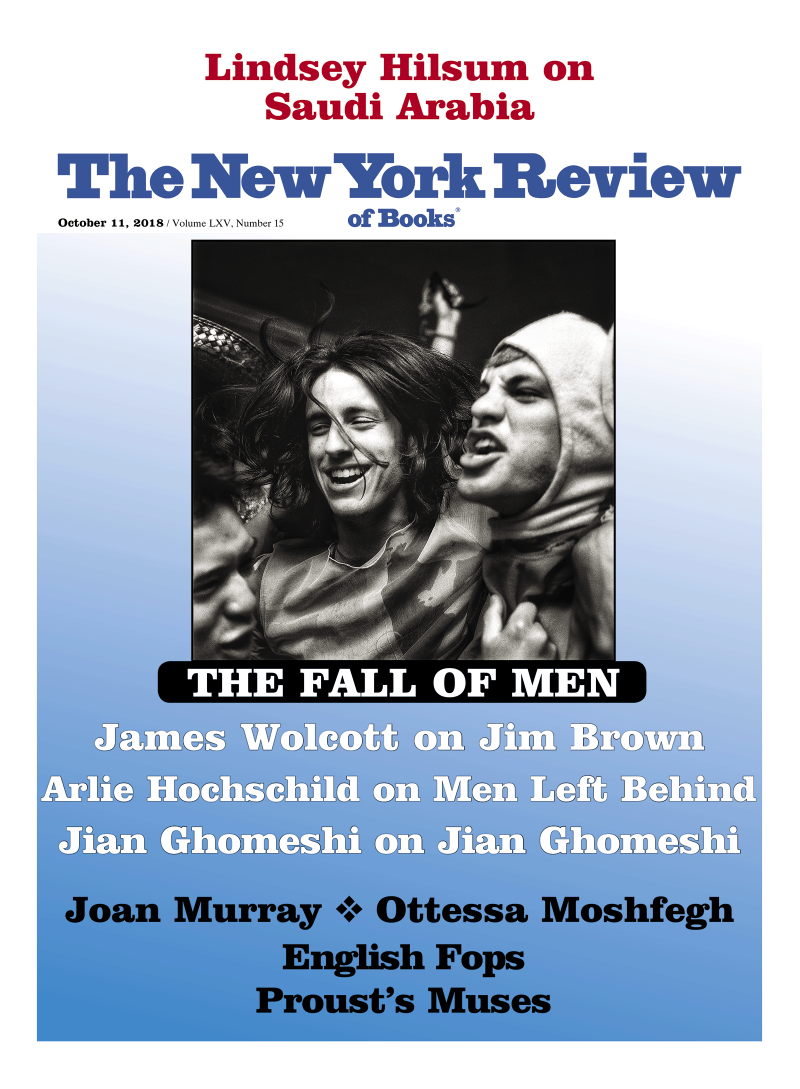

L'ultimo numero, dedicato al MeToo, è stato sommerso di critiche per un saggio dell'ex conduttore radiofonico Jian Ghomeshi, accusato di molestie.

Se in questi giorni negli Usa si sta parlando molto della vicenda che ha portato alle dimissioni di Ian Buruma, il direttore della prestigiosa New York Review of Books, è anche perché il caso solleva interrogativi che vanno a sommarsi a quelli recentemente riattivati dalla controversa intervista a Soon-Yi firmata Daphne Merkin, una delle prime (e poche) giornaliste a esprimere dubbi sul movimento #MeToo (qui in conversazione con Guia Soncini). Cosa è successo esattamente: lo scrittore e giornalista anglo-olandese Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books in seguito alle proteste seguite alla pubblicazione del saggio di Jian Ghomeshi “Reflections from a Hashtag” (già online) nel numero intitolato “The Fall of Men”, in edicola dall’11 ottobre.

L’autore del saggio incriminato è l’ex conduttore radiofonico Jian Ghomeshi, nel 2014 accusato da 3 donne (ma le testimonianze si sono poi accumulate fino a diventare più di 20) di comportamenti sessuali inappropriati e quindi licenziato dalla Cbc. Secondo le donne Ghomeshi aveva l’abitudine di mordere, picchiare e cercare di soffocare le donne con cui intratteneva rapporti (senza il loro consenso). Nonostante ciò, nel 2016 Ghomeshi venne assolto per insufficienza di prove. Grazie alla firma di un “peace bond” e dalla promessa di porgere le sue scuse a una delle tante vittime, l’ex conduttore uscì indenne da un secondo processo. Nessun tipo di pena, quindi, a parte l’emarginazione sociale e la condanna morale da parte del mondo dello spettacolo dal quale venne espulso.

Nel suo saggio – che Slate definisce semplicemente «terribile» – Ghomeshi si lamenta di essere stato vittima di «umiliazione di massa». A inasprire ulteriormente le critiche seguite alla pubblicazione del testo, in cui Ghomeshi un po’ prova a difendersi e un po’ racconta la sua storia, è stata un’infuocata intervista a Buruma firmata Isaac Chotiner, in cui il 66enne confessa di non riuscire ad abbracciare ciecamente e in tutte le sue sfumature il movimento #MeToo ma di nutrire qualche perplessità, soprattutto riguardo al clima che ha generato. Buruma ha anche spiegato che lasciar parlare Ghomeshi voleva essere un modo per affrontare il tema della riabilitazione di chi ha tenuto comportamenti gravi e scorretti «pur non infrangendo la legge».

La cover del numero di ottobre di The New York Review, The Fall of Men

Così Buruma a Chotiner: «Il mio interesse nel dare spazio a un pezzo come questo è quello di mostrare il punto di vista di qualcuno che è stato messo alla berlina dall’opinione pubblica. Non l’ho pubblicato per scagionare Ghomeshi o per mitigare in qualche modo la natura del suo comportamento». E poi: «Non posso giudicare i suoi torti o i suoi diritti. Come potrei? Tutto quello che so è che in un tribunale è stato assolto e non ci sono prove che abbia commesso un crimine. Non ho idea della natura esatta del suo comportamento – quanto il consenso era implicito – né mi preoccupa in questo caso. Quello che mi preoccupava è raccontare cosa succede a qualcuno che non è stato giudicato colpevole e quindi non è in alcun senso criminale ma che forse merita l’obiezione sociale. Quanto dovrebbe durare? Quale forma dovrebbe assumere?».

Quello che interessava a Buruma, insomma, era provare a capire cosa significa per un uomo trovarsi all’apice del successo e abusare del proprio potere e poi, da un giorno all’altro, perdere tutto, diventare un mostro agli occhi degli altri. Una sorta di #MeToo al contrario: entrare nella mente di Weinstein, Woody Allen, Kevin Spacey e tutti gli altri. Esplorare non la mente della vittima, ma quella del carnefice: considerare anche la sua realtà e la sua esperienza. «È un punto di vista molto importante al quale non mi sembra sia stato dato abbastanza spazio».

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.