Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

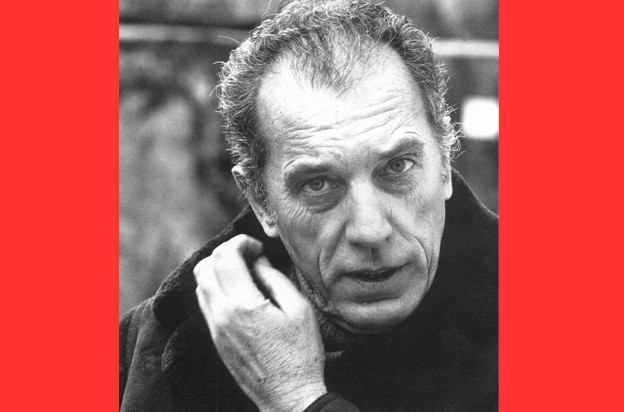

I cento anni di Giuseppe Berto, lo scrittore con il male oscuro

Avrebbe compiuto un secolo lo scrittore ex fascista, nemico di Moravia, eppure stimato da molti tra cui Hemingway. Ritratto di Giuseppe Berto, un outsider dell'intellighenzia letteraria italiana, autore del capolavoro Il male oscuro

«Aveva tutto per essere un vincente: talento, fascino, simpatia, ma volle, fortissimamente volle, iscriversi al partito dei perdenti» così si legge in Vita scandalosa di Giuseppe Berto di Dario Biagi, una delle poche biografie dedicate allo scrittore veneto. Quasi nessuno sa chi è Giuseppe Berto, la sua carriera è caduta nell’oblio, sui manuali di letteratura italiana del Novecento viene menzionato a stento, digitando il suo nome su Google si ottengono risultati scadenti: una pagina Wikipedia piuttosto scarna; qualche vecchio articolo; tristi recensioni su blog abbandonati; una voce sul sito del Comune di Mogliano Veneto, dove nacque esattamente un secolo fa.

Di questi cento anni Berto ne ha vissuti sessantaquattro, la maggior parte impiegati in una erratica e morbosa ricerca del proprio ruolo nel mondo, la quale a mio modo di vedere – e diversamente da quanto affermato nella citazione in apertura – non andava volontariamente verso il partito dei perdenti. Berto non è un eremita, tantomeno un reietto: tutte le sue scelte rivelano un palese bisogno di stare dalla parte giusta, i suoi sforzi mirano alla gloria e al successo, nominati a più riprese nei testi e persino, tanta era la centralità, nei titoli dei romanzi (Un po’ di successo, Longanesi, 1963; La gloria, Mondadori, 1978), gloria e successo che custodiscono un disperato bisogno di approvazione, e che ad ogni modo non arriveranno mai. Questo fa di lui un autentico perdente, uno splendido mediocre e non un semplice bastian contrario.

La dialettica razionalista e pragmatica del ventennio lo attira: gli consente di fuggire dal torpore della provincia e dalla presenza ingombrante del padre.

Durante il periodo fascista si arruola e parte volontario nella guerra d’Abissinia del ’35 e poi ancora nel ’42 a Misurata. La dialettica razionalista e pragmatica del ventennio lo attira: gli consente di fuggire dal torpore della provincia e dalla presenza ingombrante del padre, inoltre sembra la miglior soluzione per scacciare tutte le fragilità della gioventù e le incertezze da studente svogliato e perdigiorno (in questo stesso periodo Berto si laurea frettolosamente presso la Facoltà di Lettere a Padova, con una tesi su Canaletto). È proprio sul fronte che scrive i suoi primi reportage ed è durante la lunga prigionia in Texas che entra in contatto con la letteratura statunitense (Hemingway in particolare) e scrive il suo primo romanzo, Il cielo è rosso, pubblicato da Longanesi nel dicembre del 1946, pochi mesi dopo il rientro in Italia. Si tratta di un «inconsapevole approccio al neorealismo» che ebbe un enorme successo e catapultò Berto nel fermento letterario del dopoguerra. Agli ottimi risultati in termini di vendite in Italia e all’estero, si aggiunse il prestigioso Premio Firenze, assegnato da una giuria in cui spiccavano tra gli altri Aldo Palazzeschi ed Eugenio Montale. Proprio a quest’ultimo in un’intervista rilasciata nel ’54, Hemingway dichiarò di aver cari solo tre scrittori italiani: Berto, Pavese e Vittorini. Sembra l’inizio di una carriera brillante, in questo momento Berto è lontano anni luce dal partito dei perdenti.

Ma «in nessun posto un profeta è tanto disprezzato come nel suo paese, fra i suoi parenti e in casa sua»: in questo passaggio di La gloria Berto si fa sì profeta. Inizia una parabola di insicurezza e incapacità di riscatto, in cui è complicato e pretestuoso tracciare le linee di confine di causa o effetto con le aspre critiche – da esempio sono le stroncature del famoso critico letterario Enrico Falqui che pubblicò un articolo intitolato “Un rosso che dà nel grigio”, accusando l’assenza di uno stile narrativo nell’esordio di Berto –, arrivano i fallimenti, quando Bompiani rifiuta Le opere di Dio giudicandole «una cattiva imitazione dei peggiori americani», i boicottaggi e soprattutto l’ostracismo da quei circoli letterari contro cui nasceranno dure polemiche. La più celebre nei confronti di Moravia, con il quale non correrà mai buon sangue. In una lettera, parlando dell’autore romano, Berto scrive: «La mia disistima per i suoi romanzi, la mia riprovazione per le sue azioni e in più le necessarie componenti di invidia per il suo successo e di amarezza per il mio insuccesso, sono scoppiate la settimana scorsa durante la conferenza stampa sul premio Formentor».

È l’apice dell’ostilità tra i due: maggio 1962. Proprio in quell’anno Moravia inizia la relazione con la giovanissima Dacia Maraini, durante la premiazione de L’età del malessere di cui Moravia aveva scritto la prefazione e caldeggiato la vittoria (ai danni de La vita agra di Bianciardi), Berto accusa la Maraini, ma il bersaglio è Moravia (come titolerà Il Giorno) affermando: «C’è pericolo che la società letteraria si corrompa, che da giudice dei valori si trasformi in carmilla». Non un caso che nell’episodio sia coinvolto anche lo scrittore di Grosseto, che pure a suo modo si ritrovò per lungo tempo a operare nella provincia, distante dai salotti romani, la cui corruzione morale suscitava un’amara ironia: «una città parassitaria, ecco cos’era Roma. […] Uno di noi, a turno, andava a Roma, una volta alla settimana, e al ritorno ci informava delle novità, dei premi letterari, dei libri che dovevano uscire, delle nuove compagnie teatrali, delle deliziose malignità che si dicevano nei caffè, dei pettegolezzi correnti» si legge in un passaggio de Il lavoro culturale (Feltrinelli, 1957) che prosegue: «ci spiegava che lo scrittore Tal dei Tali andava a letto con la Tale, che il regista di quel certo film era poi un pederasta, mentre sua moglie se la faceva con un collega, divorziato da una pittrice lesbica. Insomma l’intellighenzia romana, dicevamo noi, ad altro non pensava che a scambiarsi le donne. Tutti su un letto a duecento piazze, dicevamo ancora, tutti su un letto a duecento piazze avrebbero potuto mettersi gli intellettuali di Roma».

Quella di Berto è una vera e propria ossessione che avvolge tutto l’ambiente “radicale” che lo sta emarginando e di cui verosimilmente avrebbe voluto fare parte.

Ma più che una crociata etica quella di Berto è una vera e propria ossessione che avvolge tutto l’ambiente “radicale” che lo sta emarginando e di cui verosimilmente avrebbe voluto fare parte: «Tutte persone che almeno secondo la mia opinione avevano più fama e fortuna di quanto non si meritassero, e questo precisamente perché erano molto legati l’uno all’altro, e in realtà quando usciva un libro loro o di un loro amico alla libreria Rossetti lo tenevano in vetrina per anni quasi fosse stato la Bibbia o la Divina Commedia» scrive ne Il male oscuro (Rizzoli, 1964), e poi ancora, «sono troppo impegnati nel farsi pubblicità, nel darsi premi, nel dedicarsi saggi e critiche in sommo grado encomiastici, nel raccomandarsi l’un l’altro presso editori e direttori di giornali all’estero, e io si capisce in concorrenza con loro non potevo far niente perché ero isolato e quanto mai fiero di esserlo».

I fattori che determinarono questo repentino dietrofront, da acclamato esordiente a cellula amorfa in rotta di collisione con il mondo letterario, sono molti e la loro obiettività sfuma in base agli schieramenti: i detrattori di Berto sostengono che fosse semplicemente un incapace Don Chisciotte in lotta con un ambiente che a stento lo conosceva, i suoi più fedeli sostenitori invece si sono spinti a considerare il bell’aspetto fisico di Berto e il suo successo con le donne, un motivo di invidia e antipatia. Va presa molto più seriamente la pista politica. A Berto non fu mai perdonata la convinta adesione al fascismo e ancor di più gli si accusava di non averne mai preso le distanze pubblicamente negli anni successivi. Un gesto provocatorio che non ha nulla a che vedere con le convinzioni politiche di Berto, disilluso già da un pezzo dai vecchi ideali, ma che si rifiutava di ottenere quella redenzione formale che la maggioranza degli italiani volle dal giorno alla notte.

«Non sono stato abbastanza perspicace per afferrare, da giovane, tutto il grottesco del fascismo: mi ci è voluta la guerra per aprire gli occhi. Sono un isolato. Non un fascista, ma nemmeno un antifascista»

Berto non si iscrive più a nessun partito, non vota, non prende posizioni e non cavalca nessuna onda ideologica, sostanzialmente si disinteressa della politica a partire dalla ricostruzione. È perciò scorretto considerarlo un anarchico o accostare le sue beghe ideologiche con quelle che in quegli stessi anni vivevano Camus o Foucault e più in là Pasolini: tutti non allineati di lusso e voci critiche delle dinamiche di partito, da cui presero le distanze. Quella di Berto è invece una sfida di principio all’ortodossia degli intellettuali della sinistra del dopoguerra, stuzzicata non di rado con dichiarazioni caustiche: «Sono stato fascista come tanti altri. Non sono stato abbastanza perspicace per afferrare, da giovane, tutto il grottesco del fascismo: mi ci è voluta la guerra per aprire gli occhi. Sono un isolato. Non sono un fascista, ma non sono nemmeno un antifascista». Dichiarazioni che però gli si ritorceranno contro in forma di efferate critiche ai suoi romanzi, dai contenuti (e dai titoli) ambigui. Nel giro di pochi anni Berto si guadagna le antipatie della destra e l’etichetta di nostalgico dalla sinistra. Nel 1951 esce Il brigante, considerato un “romanzo marxista” che viene demolito all’unanimità dalla critica. È solo il preambolo di un vero e proprio tracollo, che giungerà con Guerra in camicia nera (Garzanti, 1955) che l’autore considera «il tentativo più onesto per spiegare la gioventù fascista» ma che invece viene usato come capro espiatorio per essere messo all’indice dal giro giusto degli addetti ai lavori, da cui del resto già era avulso.

Queste vicende, sommate a una ben evidente predisposizione mentale e alla scomparsa del padre, portarono Berto a una devastante nevrosi che lo costrinse a un lungo periodo di silenzio, intervallato solo dalla stesura di dozzinali sceneggiature cinematografiche che gli permettevano di sbarcare il lunario e pagarsi le cure. È il crocevia fondamentale della carriera di Berto, che da tutta questa esperienza ricaverà il suo romanzo di maggiore successo che sancisce anche una piccola rivalsa personale: Il male oscuro edito da Rizzoli nel 1964.

Il titolo – come suggerisce anche l’epigrafe – è una citazione presa da La cognizione del dolore di Gadda, il quale rimase favorevolmente colpito dall’opera che valse a Berto il Campiello e il Viareggio nel giro di una settimana e da cui Monicelli trarrà un film omonimo. Si tratta di un testo apertamente autobiografico, in cui si segna il passaggio dal neorealismo allo psicologismo. Definito (stavolta benevolmente) “La coscienza di Berto”, per il modo in cui è strutturato e per la centralità della psicanalisi, in comune con l’opera di Svevo. In pochi testi come in questo si entra nell’intimità del senso di colpa generato da un rapporto conflittuale con il padre, in ogni pagina è in rilievo l’angoscia di vivere, l’ansia e la paranoia che rendono un uomo ridicolo e vulnerabile. «La nevrosi è una malattia basata sulla paura. Paura di tutto: della morte, della pazzia, della gente, della solitudine, del movimento, del futuro».

Senza voler suscitare alcuna pietà nel lettore, Berto descrive con naturalezza e distacco scientifico la sua psicosi, perché è così che stanno le cose, non c’è niente di speciale. L’ipocondria e la percezione della catastrofe sono nella normalità di ogni avvenimento quotidiano. Lo fa con una scrittura d’avanguardia, composta da frasi lunghe e scritte di getto: la punteggiatura è messa al bando e rafforza il senso di soffocamento tipico di chi è nel panico. Sono quasi assenti le interruzioni, tant’è che è un libro che si divora in un paio di giorni, non solo per la scorrevolezza, ma anche perché letteralmente sono pochissime le pagine in cui poter mettere il segnalibro senza spezzare la narrazione. In conclusione si giunge a un compromesso, Berto torna volontariamente al suo esilio come se questa volta fosse una salvezza. Lucidamente in appendice ammette che della malattia non potrà più liberarsi, ma è possibile sancire una costosa tregua con essa.

Berto è un vinto, così come tutti i personaggi dei suoi romanzi. La sconfitta e la caduta sono gli unici aspetti che uniscono tutti i suoi lavori, dalla guerra persa nel Cielo è rosso e Guerra in camicia nera, alla morte che vince in Anonimo veneziano, fino alla figura di Giuda Iscariota ne La gloria, che è l’emblema di chi sta dalla parte sbagliata. Sconfitta storica e sociale, caduta del corpo e della psiche, irrimediabilmente traslate nella vita stessa di questo autore dimenticato.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.