Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Gli scrittori e la cancelleria

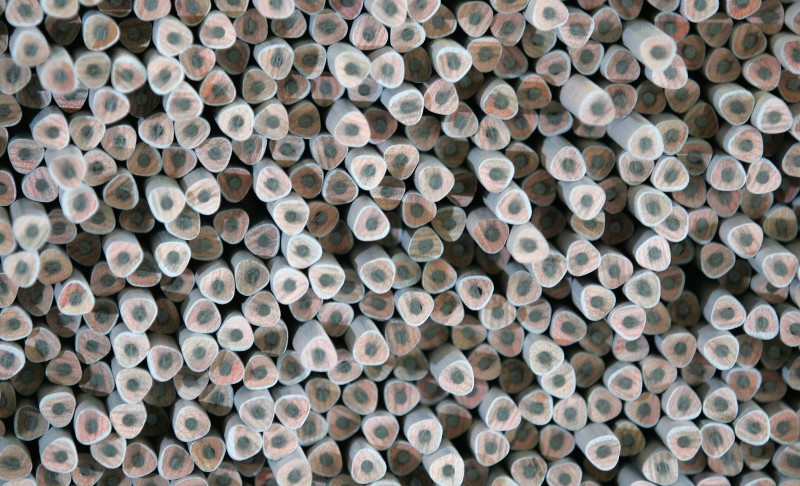

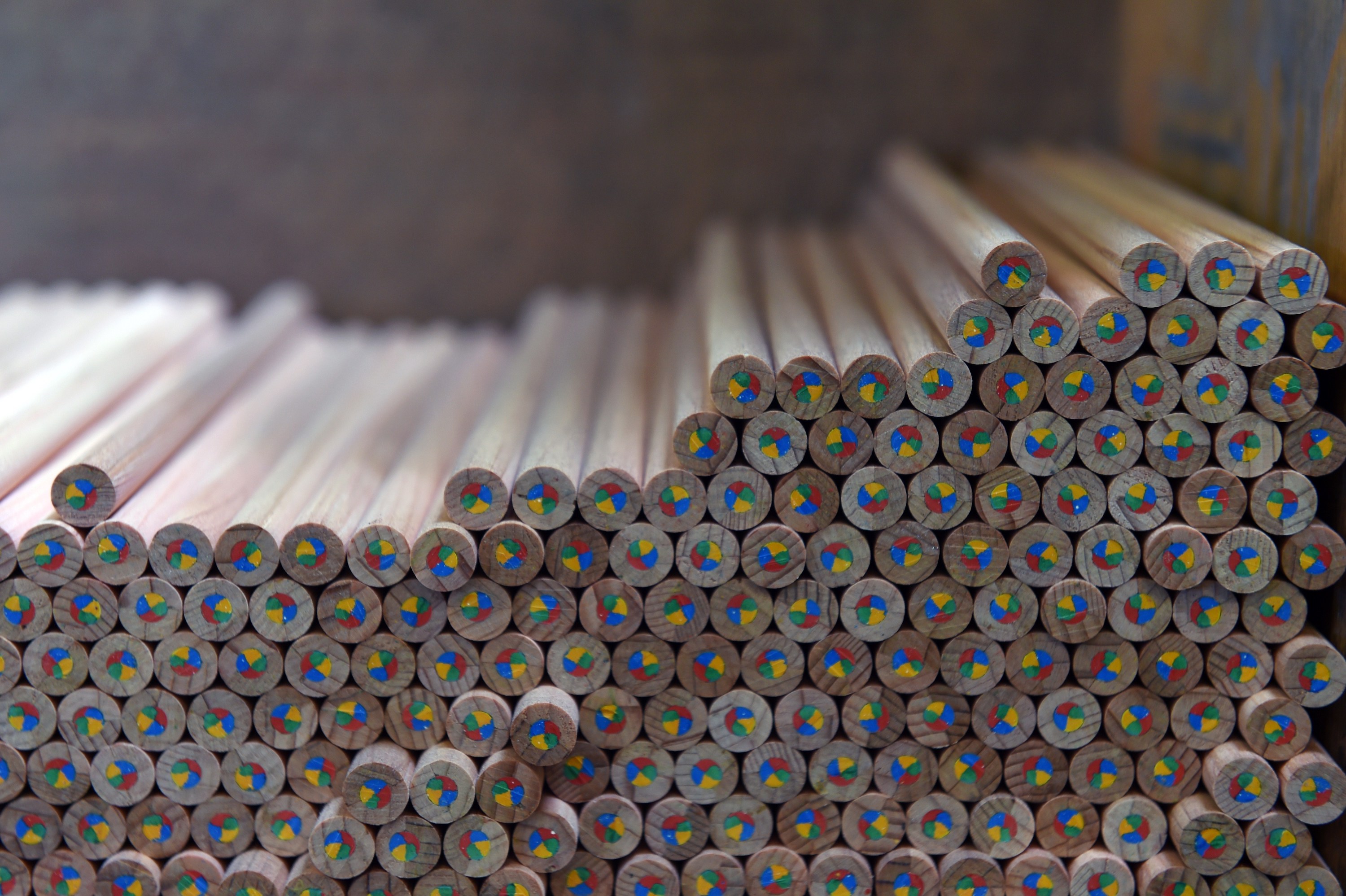

Chi usa solo matite, chi la stilografica, chi non tollera l'inchiostro nero. Un viaggio tra i ferri del mestiere (di scrivere).

Nabokov scriveva solo su cartoncini Bristol e a matita: una Blackwing 602 dalla mina morbida, con il gommino nero sopra. La stessa usata da molti illustri scrittori. Conservava la risma dentro una scatola di scarpe (oggi lo fa Pietro Citati), in maniera un po’ accidentale. Alla fine disponeva i fogli secondo l’ordine che voleva avesse il romanzo e faceva dattilografare il testo dalla moglie Vera. Lolita nacque così.

«Usa la matita!» (Blackwing anche per lui, ma dalla mina più dura) è invece fra le avvertenze del sesto punto del decalogo di Hemingway per gli aspiranti scrittori: «Perché ti darà alcune opportunità in più per migliorare il tuo scritto; tanto per cominciare, quando lo batti a macchina avrai un’altra occasione per sistemarlo di nuovo». Che è invece il motivo che a un certo punto della sua carriera spinse Simenon, contrariamente a quanto si crede, a rinunciare alle famose matite dalla punta acuminata dei lavori benedettini. Le terrà sempre in bella mostra in un cilindro di cuoio, quello sì, come si vede dalle foto che lo ritraggono al tavolo di lavoro, ma senza usarle mai: «A forza di scrivere a mano si è tentati di ripiegarsi su di sé, di diventare troppo letterari». E si incolpa soprattutto di avere abbellito e arricchito di parole inutili, più di una volta, il testo scritto a mano durante la trascrizione a macchina.

Se Kerouac usava le Moleskine e scriveva a penna, Stephen King ha a più riprese tessuto le lodi della sua stilografica Waterman, che cominciò a usare dopo l’incidente del 1999 perché gli rimaneva impossibile stare seduto davanti al pc. Questo gli ha permesso di rallentare di più il ritmo e pesare le parole una a una durante la stesura di L’Acchiappasogni. Thoreau, figlio di un produttore di grafite, mette a punto una matita che non ha eguali in America – parola di Ralph Waldo Emerson –, ma dopo che gli si era aperta la strada del successo decise di abbandonare tutto e di cominciare a scrivere: usandole. Mark Twain, prima che venisse sfinito del tutto dai reumatismi e dai problemi alle dita, scriveva a mano con una Conklin Crescent Filler (la usava spesso anche Capote, disteso sul letto, un gin nell’altra mano, la sigaretta nel posacenere) su quadernini dalla costa marroncina personalizzati, con il nome in stampatello inciso davanti.

Per Jane Austen solo carta di marmo e una penna d’oca con inchiostro ferrogallico. Per Dickens solo inchiostro blu, che nella seconda metà dell’Ottocento non trovavi proprio a ogni angolo di strada. Ma la lista di chi ha nutrito una marcata ossessione per penne, matite e taccuini potrebbe proseguire ancora per molto, senza affatto arrestarsi di fronte all’invenzione della scrittura elettronica.

C’è un bel libro di Jean-Philippe Toussaint, in Italia pubblicato da Clichy, con il titolo L’urgenza e la pazienza, che remando subdolamente contro le proprie finalità manualistiche di scrittura creativa, pagina dopo pagina si trasforma in uno strano e attraente panegirico della cancelleria. Dalla predilezione per Muji e per i suoi taccuini formato passaporto, fino a estendere per osmosi il campo d’interesse alla ricerca del font adatto (per l’autore uno con poche grazie, in corpo minuscolo e in grassetto, in modo tale che l’effetto compatto del testo stampato risulti così ostico alla lettura da costringerlo a cassare più parole possibili, e quindi a rendere il libro più asciutto), Toussaint arriva ad ammettere: «Credevo che il mio amore fosse per la letteratura, invece è per la cancelleria».

Ma non è l’unico caso di scrittore che abbia finito con il parlare dei propri strumenti del mestiere con tanto fervore. La scrittrice e story analyst americana Linda Seger, in un manualetto dal titolo Come potenziare il talento creativo molto apprezzato da Ray Bradbury, dedica due capitoli alla costruzione di una solida base del lavoro artistico e alla necessità di scoprire ciò che rende la nostra scrittura più producente: fondamentale usare schedari multicolori e pennarelli colorati per appuntare i dettagli sensoriali e lessicali da trasferire nel testo, ma ancor più fondamentale, a detta dell’autrice, è predisporre per l’esercizio della scrittura tutto un armamentario di oggetti gustosi, feticci, totem che infondano rilassatezza e voglia di fare. Altrimenti non si va da nessuna parte.

Quella sul font potrebbe sembrare una parentesi inopportuna, ma è solo la variante attuale, e con la stessa portata di maniacalità, di chi come Linda Seger fino a poco fa si preoccupava di far scivolare solo i propri Prismalo sul foglio. Chi ha visto il documentario Helvetica, sa fino a che livelli di crudeltà può spingersi una lotta ingaggiata tra un designer infatuato dell’Univers e un happy few difensore di Garamond o Baskerville. A Milano, da qualche anno, mi è capitato più volte di incontrare designer o scrittori con l’ossessione per i font, pronti a giurare che a ogni carattere possa corrispondere uno stile diverso di scrittura, un po’ come quando Balzac passa in rassegna i vini di Francia indicando il diverso tipo di ubriacatura che sortiscono. I font asciutti come Garamond e Helvetica porterebbero a scrivere in modo secco e nominale, quelli inglesi e umanisti attraggono subordinate su subordinate. Lo stesso Umberto Eco dichiarò di aver cominciato a scrivere romanzi quasi solo per il puro gusto di usare il pc. Negli anni Novanta molti scrittori, passati in fretta dalla macchina da scrivere al computer, ebbero il lavoro facile con la possibilità di stampare un testo, correggerlo a mano, apportare le modifiche e ristampare, fino a quando la pagina veniva reputata pronta.

Certo, ormai quasi nessuno si preoccupa di stampare un articolo per rileggerlo su carta prima di consegnarlo al giornale, o una pratica legale prima di affidarla al cliente. Eppure, se a una qualche forma di stampa è destinato, un testo andrebbe licenziato solo dopo essere stato riletto in una forma simile a quella in cui si presenterà al lettore: così come, alla fine di una giornata sul set, il regista rivede il girato sullo schermo senza accontentarsi di aver controllato la scena in diretta. Questo se si vogliono fare bene le cose, se se ne ha il tempo. Ma cosa può sfuggire a un callido lettore da schermo che sulla carta, invece, salterebbe all’occhio? E in cosa una matita più prestigiosa di un’altra, o un bel quaderno, dovrebbe migliorare il nostro lavoro?

L’ansia è forse il peggior nemico della scrittura. Tra gli scrittori può dirsi in «état de roman» solo chi lavorando non si lascia distrarre dalla ricchezza della vita che continua a correre, ma si trova a proprio agio in questa dimensione se non proprio parallela almeno un po’ discosta. Solo chi si trova in un’altra casa rispetto alla virgolettatissima realtà. Ciò significa, se torniamo alle tesi di Linda Seger, che immergersi in quest’altra casa, desiderandola confortevole, decorata dai più preziosi utensili, non è una questione a margine, ma, oltre a un evidente sintomo compulsivo, implica un primo forte segnale di abnegazione verso quello che si sta facendo. O, ancora meglio, la necessità di sentirsi appassionati al proprio lavoro.

Per anni, al liceo, dopo aver letto in un articolo la storia di Thoreau e quella della stirpe degli artigiani Faber di Faber-Castell, iniziata da un umile bottegaio di Norimberga, ho collezionato matite. Andavo da Buffetti e ne compravo anche due al giorno, a volte compravo anche quelle di pura grafite, senza legno, come faccio ancora oggi. Sono stati in un certo senso anni di apprendistato estetico, anche se non avevo nessuna necessità di usarle, visto che non ho frequentato un istituto d’arte né una scuola tecnica. Le compravo per sottolineare o scarabocchiare, ma alla fine non le temperavo mai, non le usavo neanche: il riguardo nei loro confronti era esagerato, quello verso lo studio un po’ meno.

Nel tempo sono andate perdute, alcune regalate, altre buttate, altre ancora mi sono state rubate. Ho ricominciato a comprarle solo nel 2013, dopo aver già scritto due libri al computer. Ormai da molto scrivo a matita su dei quaderni Legal, Percival Everett mi ha confessato di fare la stessa cosa. Non ha alcuna importanza quale matita o penna io adoperi, l’importante è che non abbia una mina troppo dura e se è una penna che sia cancellabile. Ciò che invece conta davvero è che tutte le altre matite, Blackwing comprese (le ho comprate anch’io, alla fine), siano sparse sul tavolo attorno a me. Sono per me come i piccoli aiutanti di Cenerentola, sono la condizione, il contesto della fiaba. Ogni volta che mi blocco davanti a una frase, ma soprattutto a un concetto, so di poter ricorrere a una Blackwing 602 e così infondere coraggio alle parole che vanno componendosi faticose sulla pagina. Ma poi finisce che non la uso mai.

Foto Getty

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.