Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Com’è difficile sottrarsi all’industria delle vittime

Samantha Geimer e Dylan Farrow, Polanski e Allen, la spaccatura tra vecchie e nuove femministe: il paradigma della vittima non renderà le donne più libere.

Questo è il terzo di una serie di articoli intorno ai temi del nuovo femminismo, attraverso i quali diverse autrici e autori cercheranno di rispondere alla domanda: che direzione può o deve prendere la battaglia sui diritti delle donne deflagrata nel 2017? Il primo, di Teresa Bellemo, potete leggerlo qui, il secondo, di Anna Momigliano, qui.

Non c’è una datazione ufficiale per l’inizio dell’era del vittimismo femminile. Quand’è cominciata? Quando il costo degli assorbenti è stato inquadrato come un sopruso e quello della schiuma da barba no? Quando si è dato per scontato che il più prepotente in una conversazione sia sempre l’essere umano maschio (si vede che non avete mai avuto una conversazione con me) e che quindi il dare sulla voce a qualcuna sia eloquio maschile, cioè mansplaining?

Non vorrei fare eccezione alla regola principale degli elzeviristi italiani, quella per la quale i fenomeni cominciano a esistere solo quando se ne accorge chi scrive, quindi per me quest’epoca comincia a novembre 2017; quando una regista mi raccontò che aveva smesso di rispondere al telefono. Eravamo nel pieno della moralizzazione da varietà televisivo, in quei tre quarti d’ora in cui abbiamo finto di credere che in Italia esistesse un’industria del cinema e quindi rapporti di potere e ricatti sessuali paragonabili a quelli che ci venivano raccontati dalla stampa americana. Un inviato di varietà con funzioni da moralizzatore voleva convincere la regista a raccontare le molestie di cui era inconcepibile non fosse stata vittima: era una donna, no? È stato in quel momento che ho cominciato a chiedermi: dunque la questione non è l’abuso di potere, se hai un ruolo da regista sul set puoi abusarne più di chiunque, quindi se il punto fosse quello dovresti semmai chiederle se ha mai molestato qualcuno; dunque la questione è che siamo ontologicamente vittime in quanto detentrici di vagina.

Samantha Geimer e Dylan Farrow: i due modi di sopravivere a un trauma

Ci sono due modi di sopravvivere a un trauma, o almeno due sono quelli che spiccano nell’attuale dibattito collettivo. Il primo, più di nicchia, è quello di Samantha Geimer. Cito da The Girl, il suo memoir pubblicato nel 2013 e mai tradotto in Italia: «Abbiamo quella che io definisco un’Industria delle Vittime, in questo Paese. Un’industria popolata da Nancy Grace e il dottor Phil e Gloria Allred e tutti quelli che fanno soldi fabbricando indignazione. Ne sono stata parte. Se aveste passato gli anni leggendo di voi su giornali che vi definivano “La ragazza vittima di stupro”, avreste anche voi molto da dire su questo tema. Per ora mi limiterò a questo: è sbagliato chiedere alle persone di sentirsi vittime, perché, una volta che lo fanno, poi si sentiranno vittime in ogni settore delle loro vite. Ho preso una decisione: non sarei stata una vittima di nessuno né per nessuno. Non Roman, non lo Stato della California, non i media». Alla descrizione dei figuri televisivi che campano sulla fabbricazione di traumi basta cambiare i nomi: sapete già quali sono quelli italiani; “Roman” è Roman Polanski, che la stuprò quando la Geimer non aveva neppure quattordici anni. Ne sono passati quarantuno. Samantha Geimer è una signora che ha superato i propri traumi. L’altro giorno ha indirizzato un tweet a Teen Vogue, pregandoli di spiegare alle proprie lettrici che non è il caso di denudarsi in casa di uomini con cui non hanno intenzione di fare sesso. L’hanno accusata di colpevolizzare le vittime. Accantoniamo per un attimo il paradosso di accusare la Geimer di non stare abbastanza dalla parte delle vittime, e chiediamoci: quando siamo diventate così fragili che ci sembra offensivo ci si suggerisca di badare a noi stesse?

«È sbagliato chiedere alle persone di sentirsi vittime, perché, una volta che lo fanno, poi si sentiranno vittime in ogni settore delle loro vite»Il secondo modo è quello di Dylan Farrow. Il pasticcio di venticinque anni fa divide le tifoserie: nella versione di Mia Farrow, il suo fidanzato molesta (in soffitta: non è un dettaglio secondario, poi ci torniamo) la bambina che hanno adottato, nello stesso periodo in cui ha il cattivo gusto di lasciarla per Soon-Yi, la ventenne che lei aveva adottato col suo ex; nella versione di Woody Allen, sintetizzabile in «L’inferno non conosce furia pari a quella d’una donna tradita», Mia si vendica dell’abbandono sobillando la bambina fino a farle dire che papà l’ha toccata là sotto. All’epoca, il fatto che l’accusa avesse ritenuto opportuno non processare neppure Allen bastava a far considerare la seconda versione più attendibile, e Allen un uomo rispettabile. Per sovrappiù, non era ancora invalsa la balzana regola per cui le opere sono ricevibili solo se l’autore è di ferrea moralità: guardavamo tranquillamente i film di Polanski e quelli di Chaplin; nessun romanziere avrebbe mai confessato, per non sembrare una massaia che non sapeva distinguere opere e autori, un fremito morale di fronte ai quadri di Caravaggio, come ha fatto Franzen un paio di mesi fa.

Insomma: nel 1995, a presunte molestie fresche, Mira Sorvino interpreta La dea dell’amore, uno spietato ed esilarante gigantesco pizzino a Mia Farrow (comprensivo di coro greco ed Edipo accecato: nel 1992, Allen aveva raccontato a 60 Minutes che Mia era ossessionata dalla tragedia greca e minacciava di accecarlo); nel 2018, la stessa Sorvino scrive una lettera a Dylan Farrow scusandosi d’aver lavorato con suo padre. Non è l’unica – l’attore che rinnega Woody Allen è una moda di stagione – ed è una delle molte che rispondono all’attuale determinazione di Dylan Farrow, intanto trentaduenne, a essere considerata una vittima. Chi osa non prendere le distanze dal padre (per esempio Justin Timberlake, protagonista del suo ultimo film) viene additato come nemico delle buone cause e complice dei carnefici: Dylan Farrow è la risposta a chi sosteneva che parlare di «neomaccartismo» fosse eccessivo.

12 gennaio 1993: Woody Allen parla ai media dopo l’incontro con un giudice che ha stabilito quanto e come dovrà incontrare i suoi figli, passati sotto la custodia della sua ex moglie Mia Farrow. (HELAYNE SEIDMAN/AFP/Getty Images)

Ma se le rese di Mira Sorvino e di tutti gli altri sono comprensibili – nessuno vuole stare dalla parte sbagliata del linciaggio, nessuno vuole rischiare l’impopolarità nell’epoca degli hashtag, nessuno vuole dire a una giovane donna: «Mi spiace ma credo che tua madre ti abbia fatto il lavaggio del cervello per venticinque anni» – il vero meccanismo da indagare è quello per cui la vittima ha bisogno di essere riconosciuta come tale dagli sconosciuti, esige i tweet di solidarietà della gente famosa, necessita, per sentirsi meglio rispetto a un trauma di venticinque anni prima, che venticinque anni dopo sia impedito al bruto di lavorare. «Qual era il senso dell’arrestare Polanski ora? La società aveva bisogno d’essere protetta da lui? Ne avevo bisogno io?», si chiede Samantha Geimer quando nel 2009, trentadue anni dopo lo stupro, Polanski viene arrestato in Svizzera. Se la Geimer si sottrae al paradigma vittimario, Dylan Farrow non ci pensa neanche, anzi: guai a chi non collabora. È perché ognuna ha il suo carattere, e c’è chi decenni dopo ha elaborato i traumi e non ritiene che la propria identità debba essere eternamente legata alle violenze subite? O è perché il terreno di coltura di questi giorni impazziti è quello in cui esisti solo se non sai cavartela con le tue forze?

Gli articoli di Mette Leonard e Daphne Merkin

Il primo articolo che metteva in bella forma i miei dubbi l’ha scritto Mette Leonard, studiosa e critica letteraria danese, trentaduenne (l’età non è secondaria, per ragioni sulle quali torniamo dopo). Leonard prendeva uno dei casi emersi in quelle settimane, quello del regista danese Lars Von Trier accusato di aver molestato Björk sul set di Dancer in the Dark. La smentita del produttore, secondo il quale era semmai Björk ad aver vessato loro, era stata accolta, ricostruiva la Leonard, da un negazionismo indignato: «Il rifiuto di riconoscere la possibilità che una donna forte possa abusare di un uomo è sintomatico del femminismo occidentale contemporaneo. La maggioranza delle donne impegnate attivamente in questo movimento, e di sicuro la maggioranza delle donne coinvolte nella recente campagna #MeToo, non riconoscerebbe il potere e la superiorità di una donna neanche se ce l’avesse di fronte; non la riconoscerebbe perché non cerca figure femminili forti, ma solamente esempi di sfruttamento da parte del potere maschile».

Il secondo articolo l’ha scritto sul New York Times Daphne Merkin, che di anni ne ha 63. Più di vent’anni fa, la Merkin scrisse sul New Yorker un saggio sul fatto che le piaceva farsi sculacciare. Ci ripenso perché, su Twitter, ho letto i pensierini d’un’attrice trentenne ossessionata dal condannare 50 sfumature, che ritiene responsabile d’ogni mancato empowerment femminile e colpevole di promuovere una cultura d’abuso sulle donne. Accantoniamo per un attimo l’evidenza del non averlo letto (altrimenti saprebbe che l’unico abusato, in quei romanzi di redenzione e stucchevole romanticismo, è lui), e chiediamoci: quanti hashtag sdegnati ci toccherebbero, oggi, se un’autrice decidesse di elaborare le proprie fantasie masochiste sul New Yorker?

Quand’è che siamo diventate quelle fragili, noi che neppure abbiamo il fanatismo religioso a giustificarci?

Fine della divagazione. Il pezzo del 1996 non c’entra (apparentemente) niente con l’editoriale del 2017, che il New York Times intitola “In pubblico, diciamo #MeToo. In privato, abbiamo dei ripensamenti”. A colpirla, e a farle venir voglia di scrivere, è stato l’episodio delle due ragazze che hanno chiesto, sentendosene turbate, la rimozione d’un dipinto di Balthus dal Metropolitan; quand’è che ci siamo trasformate così, noi occidentali contemporanee che giusto due anni fa ridevamo delle statue dei Musei Capitolini coperte per non turbare il Presidente iraniano? Quand’è che siamo diventate quelle fragili, noi che neppure abbiamo il fanatismo religioso a giustificarci? Riflettendo su un racconto della società così fanatico che rappresenta l’uomo come l’unico con facoltà di decidere e desiderare, la Merkin scrive: «Stiamo ricollocando le donne, in particolare quelle giovani, in un paradigma vittimario in cui vengono percepite e si percepiscono come fragili casalinghe vittoriane». A sintetizzare quanto sia fessa l’interpretazione del mondo che vuole le donne come vittime e gli uomini come carnefici arriva un paio di settimane fa Margaret Atwood, che scrive: «Fondamentalmente, la mia posizione è che le donne sono esseri umani, con tutta la gamma di comportamenti che ciò include: da sante, da demoni, e persino da criminali. Non sono angeli incapaci di malefatte. Se lo fossero, non ci servirebbero le leggi».

- 18 marzo 1993: Mia Farrow lascia l’ospedale di Yale New Haven con la figlia Lark dopo un incontro di 2 ore e mezza Woody Allen e gli psichiatri. (DON EMMERT/AFP/Getty Images)

- 6 aprile 1993: Woody Allen al suo arrivo alla Corte Suprema di New York nei giorni della battaglia legale con Mia Farrow per la custodia dei figli. (DON EMMERT/AFP/Getty Images)

Perché ci teniamo tanto a passare per vittime?

Non abbiamo però ancora una risposta alla domanda: chi ce lo fa fare? Perché ci teniamo tanto a passare per vittime? Come mai risulta un ruolo così appetibile, invece di sembrare limitante? Una possibile risposta riguarda il consenso, di cui gli esseri umani hanno così bisogno. Scrive sul suo blog Samantha Geimer: «Il problema dell’essere una donna forte, una sopravvissuta, è che le attiviste non sanno cosa farsene di te, e ti si rivoltano contro nel momento stesso in cui se ne rendono conto».

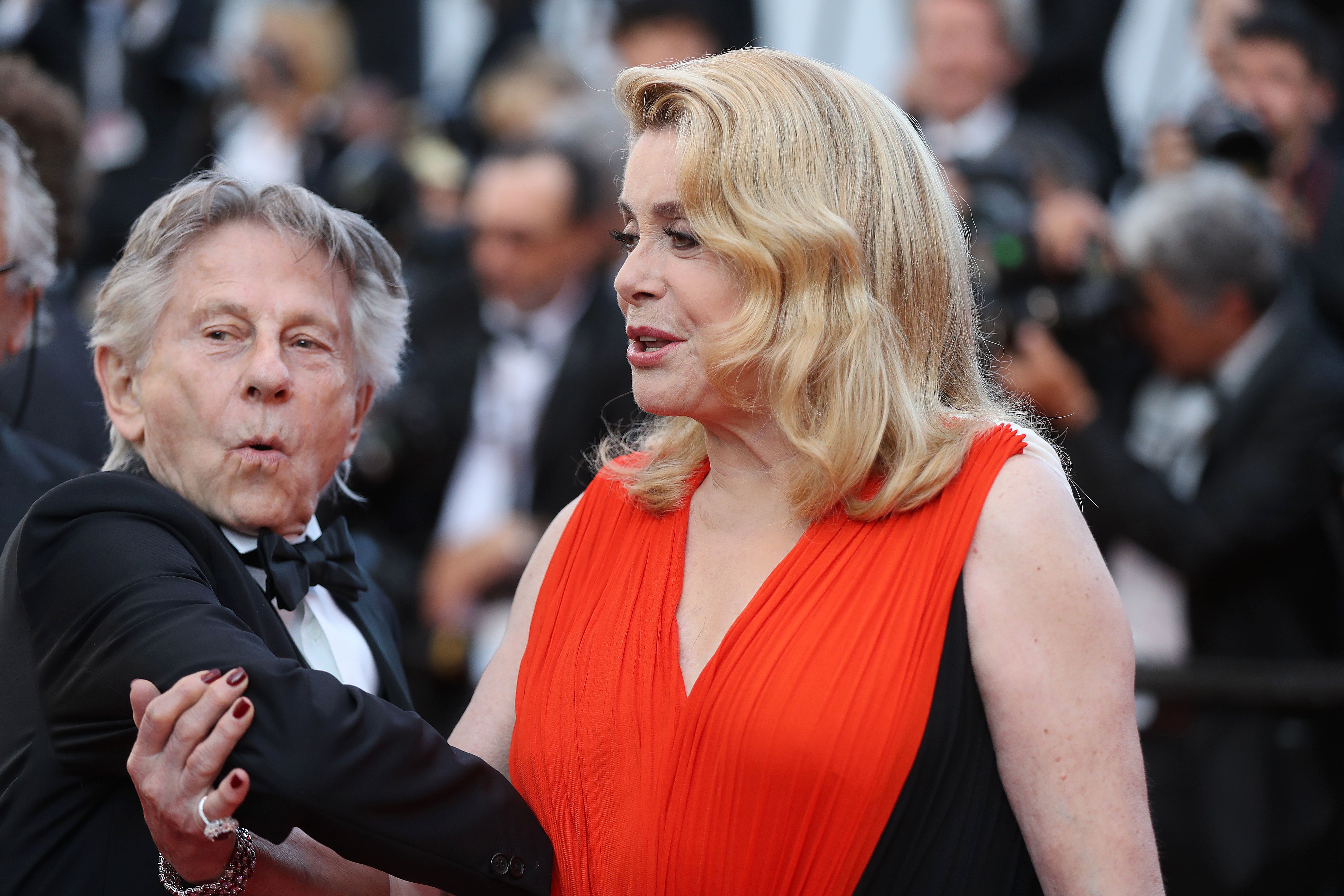

Prendere le distanze da Allen è di moda almeno quanto non lo è prenderle da PolanskiUna possibile spiegazione è: niente come fare la vittima colpevolizza le masse, e le spinge a chiedere che sia fatta giustizia del carnefice. Un mostro le cui vittime si evolvano da questa condizione è un mostro la cui mostruosa condizione viene assai più facilmente dimenticata. Nei giorni scorsi Kate Winslet ha fatto un discorso accuratamente generico, ai premi della critica cinematografica londinese, sui rimpianti che aveva per alcune sue scelte lavorative. La conversazione collettiva ha deciso che stesse alludendo al pentimento per aver lavorato con Woody Allen, assolto dalle accuse di molestie a una minore, che l’ha diretta nella Ruota delle meraviglie; a nessuno è venuto in mente che avrebbe potuto riferirsi a Roman Polanski, condannato per stupro di minore, che l’ha diretta in Carnage. Prendere le distanze da Allen è di moda almeno quanto non lo è prenderle da Polanski. Anzi: in quella che dovrebbe essere l’età del «credere a tutte le vittime sempre» e altri slogan massimalisti, dire che forse uno stupratore di tredicenni non è il massimo della moralità appare un gesto così socialmente assurdo, così riservato a chi non ha niente da perdere, che l’unica disposta a parlare con Hadley Freeman, che ha ricostruito la vicenda per il Guardian provando a farsi rilasciare dichiarazioni da decine d’attori, è stata Asia Argento.

Nell’epoca della comunicazione compulsiva, astenersi dall’essere un rumoroso cliché non paga. Non quando sei il presunto carnefice: Daphne Merkin sostiene che Allen abbia sbagliato a tacere tutti questi anni, lasciando rimbombare la versione della Farrow; Diane Keaton suppongo la pensi allo stesso modo: quando il gioco si è fatto duro, ha linkato l’unica intervista mai concessa da Allen sul tema. Non quando sei la presunta o acclarata vittima: le attrici si precipitano a scusarsi con Dylan Farrow, che nessuno ha mai provato sia stata molestata dal padre, per aver lavorato con Allen; ma nessun ufficio stampa suggerisce loro di scusarsi con la donna che Polanski ha secondo i tribunali stuprato. La Geimer le scuse non le vuole (quando – tre settimane fa, con una quarantina d’anni di ritardo – gliele ha fatte Mia Farrow, ha risposto che non era il caso: «Non ho mai avuto bisogno che la mia verità venisse convalidata da estranei»), Dylan Farrow le pretende: dobbiamo dedurne che la nostra solidarietà va alla vittima di violenza che si lamenta più forte? Che non è nostro compito renderci conto dei traumi qualora le vittime non vengano a bussare a colpi di hashtag alla nostra porta?

23 maggio 2017: Roman Polanski e Catherine Deneuve al Festival di Cannes. (VALERY HACHE/AFP/Getty Images)

Sulla lettera delle cento francesi e la vicenda di Aziz Ansari

La prima volta in cui cerco Mette Leonard, lei è in Messico, e mi dice che lì le donne, nonostante la cultura patriarcale sia ben più dominante che in Europa, guardano al #MeToo come a un giochino da occidentali privilegiate. Ci ripromettiamo di risentirci, poi ci distraiamo, i tempi si dilatano e, quando ci ritroviamo a parlare di vittimismo, sul piano della discussione sono arrivati due nuovi elementi. Uno è la lettera delle cento francesi (nota come “lettera di Catherine Deneuve” a una società che si spaccia per interessata ai diritti ma è interessata innanzitutto alla celebrità); l’altro è la vicenda Ansari. Aziz Ansari, comico newyorkese, esce con una ragazza una sera; finiscono a casa sua e la situazione presenta quello squilibrio di desideri che caratterizza le relazioni umane: uno dei due vuole solo scopare, l’altra vuole il romanticismo cinematografico. Siccome in questo caso quello che vuole solo scopare è l’uomo, e ciò s’iscrive perfettamente nel cliché «dàgli al prevaricatore sessista» che tanto semplifica la vita a noi dei giornali, il resoconto della serata viene raccolto da un sito americano.

Le reazioni raccontano un’interessante spaccatura generazionale. Caitlin Flanagan, che ha 56 anni, la riassume così sull’Atlantic: «Apparentemente c’è un’intera nazione di giovani donne incapaci di chiamarsi un taxi, e che hanno investito un sacco di tempo a scegliere il vestito perfetto per quella che avevano sperato sarebbe stata una serata da ricordare. Sono arrabbiate, temporaneamente potenti, e ieri hanno distrutto un uomo che non se lo meritava». La ragazza di cui Ansari ha commesso il reato di non innamorarsi a prima vista ha 23 anni; quella che ha raccolto la sua testimonianza ne ha 22; le due si soffermano, nel corso dell’articolo, sulla scelta dell’abito, di cui la “vittima” mostra una foto alla cronista, e sul sopruso di averle Ansari versato vino bianco sebbene lei preferisca il rosso. Le due non fanno «un’intera nazione», ma neanche possiamo considerarle due disadattate isolate: un’ampia parte del successivo dibattito si focalizza su un concetto sintetizzabile in «sì, non sarà reato, ma una serataccia così è capitata anche a me e non deve succedere mai più».

«Non c’è dialogo: se hai un’opinione diversa sei un’agente del patriarcato, difendi gli uomini, oppure non ti rendi conto di quel che dici perché sei meno consapevole di loro»

Come si regolamenta una spiacevolezza non illegale? Com’è fatta una società che ti tutela dalle sorprese, dalle delusioni, dal rimanerci male? Ho l’impressione che somigli al Racconto dell’ancella – dove sì, sei una schiava, ma fuori dal giorno e dall’orario concordato nessuno ti sfiora – e che sia interessante come sembrino adoperarsi per crearla proprio coloro che si erano entusiasmate per la riduzione televisiva del romanzo della Atwood, scambiandola per una distopia trumpiana quando evidentemente era una distopia di quei rapporti sterilizzati tra i sessi che desiderano loro. Il fenomeno è più diffuso e più visibile, avvenendo nell’era in cui chiunque ha una connessione wifi, ma non inedito. Proprio l’altro giorno un’attrice di Beautiful ha rievocato una storia degli anni Novanta: una serie in cui recitava, The Wonder Years, fu chiusa anzitempo perché la costumista disse che gli attori protagonisti la molestavano. Era molto prima di Kevin Spacey, era prima degli hashtag, era prima delle millennial. Eppure già allora nessuno diceva a una costumista trentunenne che se non sapeva difendersi dalle battutacce d’un attore sedicenne forse il suo posto era in convento, non qua fuori, in questo mondo pieno d’insidie.

Quando riparlo con la Leonard, lei è tornata in Danimarca, in quell’Europa del nord che i nostri cliché considerano illuminata rispetto al Mediterraneo patriarcale: «Vivo in una società estremamente privilegiata, in cui le disuguaglianze sono minime, e tuttavia al #MeToo è stata data tanta attenzione quanta nel resto d’Occidente: chi ha potere nella cultura e nei media insiste a dire che la Danimarca trabocca di repressione maschilista, di sciovinismo, di cultura dello stupro; chi contraddice questo punto di vista viene ridicolizzato o messo alla gogna dei social media». Conosco il meccanismo, lo conosce chiunque provi a invocare una qualche complessità di pensiero, a suggerire che la realtà fatichi a essere contenuta in hashtag o slogan da magliette. Daphne Merkin riassume le reazioni al suo editoriale come «totalitarie. Non c’è dialogo: se hai un’opinione diversa sei un’agente del patriarcato, difendi gli uomini, oppure non ti rendi conto di quel che dici perché sei meno consapevole di loro. È un movimento intollerante a ogni critica, forse perché viene da una generazione abituata a ragionare in gruppo: parliamo degli anni Cinquanta come conformisti, ma questi lo sono molto di più».

- 11 maggio 2017: Aziz Ansari e Harvey Weinstein all’anteprima della seconda stagione della serie Netflix Master of None a New York. (Michael Loccisano/Getty Images for Netflix)

- 10 gennaio 2016: Aziz Ansari al party della Weinstein Company in occasione dei Golden Globe di Netflix a Beverly Hills. (Joe Scarnici/Getty Images for The Weinstein Company)

La questione generazionale e il potere della lagna

Mentre parla, penso che piacerebbe anche a me consolarmi col diritto delle millennial a essere sceme e il loro dovere di crescere; vorrei dividere le femmine in noi che capiamo Catherine Deneuve e loro che le danno della vecchia bacucca, loro così giovani e totalitarie da pensare che la lettera delle francesi sia concepita da donne che non sanno cosa sia la cattiveria maschile e noi così carampane da notare che è controfirmata da Samantha Geimer, ma mi sembra che la semplificazione totalitaria sia transgenerazionale; ho appena letto una giornalista italiana, della generazione della Merkin, rivolgersi su Facebook a chi esprimeva un punto di vista diverso da «gli uomini sono tutti porci e noi tutte povere vittime» con questa interessante presa di posizione: «Ascoltate un’anziana non puritana e non desiderosa di approvazione maschile, bimbe: i vostri sforzi non verranno premiati se non con briciole». Il femminismo del «se non la pensi come me è perché stai cercando di compiacere il maschio», versione senile del cortile delle medie. (La ridicolaggine dell’accusa di mirare al consenso maschile è particolarmente spiccata in un periodo in cui i maschi stanno assai schisci, terrorizzati di collocarsi dalla parte sbagliata. Il clima è così evidente che persino al Saturday Night Live sono riusciti a sintetizzarlo in uno sketch azzeccato).

Se però non è una questione generazionale, dovremo porci il problema che ci credano davvero? Dice la Leonard: «A me risulta difficile capire le mie coetanee che parlano di maltrattamenti diffusi e repressione femminile: tra le donne della mia generazione? In una società occidentale privilegiata qual è la Danimarca? Mi sconcerta la loro volontà di accomodarsi nella posizione della vittima, che per me significa rinunciare alla tua umanità, riducendo le tue possibilità, limitando te stessa; e sono sconcertata dalla mancanza di consapevolezza, dal non riuscire a riconoscere quale potere detengono ed esercitano, impegnate come sono a sostenere con veemenza che sono represse». Già vedo le proteste delle mie piccole lettrici: ma quale potere, non lo vedi che non contiamo nulla? Secondo la Leonard c’è un equivoco che ha a che vedere col superamento di certe gerarchie: «La sfera politica, nella civiltà occidentale, è apparentemente dominio di uomini bianchi di destra; ma le donne hanno moltissimo potere nella sfera culturale: e la sfera politica è sempre più influenzata e controllata da quel che accade in quella culturale. Solo che questo potere e questa capacità di pressione non vengono riconosciuti: siamo abituate a definire “potere” solo quello ovvio, tradizionale, quello dei politici; e, a causa di questa semplificazione, continuiamo a ripeterci che le donne non detengono un vero potere nella società».

«Anche alle donne interessa il potere, anche loro fingono di non vedere se non è conveniente: non siamo creature angeliche senza desideri o ambizioni»

Il potere delle donne, quello di dettare i termini del dibattito, secondo Daphne Merkin si vede in un dettaglio di tutte le rivendicazioni via hashtag, ma anche dei casi di Woody Allen o Aziz Ansari: «La risposta emotiva della donna è trattata come l’intera verità delle cose». Che quella dell’uomo, di emotività, non abbia altrettanta rilevanza, che il suo eventuale vittimismo non abbia diritto d’esser preso sul serio è ancora la vicenda Allen a dimostrarlo: Moses Farrow (altro figlio adottivo di Woody e Mia) sostiene che il padre non abbia mai molestato la sorella, e che semmai tutti loro sono stati vittime di prolungate violenze da parte della madre; nessuno finora si è filato la sua versione dei fatti. Forse è che il #MeToo è troppo fresco, e non ha ancora deciso cosa farsene di vittime non fatte a forma di femmina. Prosegue Merkin: «Sembrerò un’anziana signora, ma lo dico lo stesso: non c’è abbastanza gravitas. È un movimento che non ha approfondito abbastanza da distinguere: cosa vogliono? Ottenere parità nei luoghi di lavoro? Sputtanare qualcuno? È una versione hollywoodiana della questione “diritti delle donne”, senza complessità o riflessioni, senza una gerarchia delle infrazioni. Se non calcoli le conseguenze, poi è ovvio che tutto finisca in bigottismo, ripicche, presunzione. E in un effetto-boomerang: scommetto che gli uomini, per non rischiare, smetteranno di assumere le donne». Nelle stesse ore in cui parliamo, Steven Soderbergh fa lo stesso pronostico in un’intervista.

Il potere della lagna è dunque l’unico che una donna possa detenere senza rischiare la disapprovazione delle altre? A Natale una delle polemiche locali riguardava Anna Mazzamauro. L’attrice sarebbe stata malmenata sul set d’un film e, in cambio del mancato sputtanamento che sarebbe derivato da una denuncia, avrebbe ottenuto dalla produzione più soldi e il nome più grande sulla locandina. Dettagli che hanno fatto urlare al sopruso ulteriore le commentatrici da hashtag. Ma perché? Cosa se ne sarebbe fatta la Mazzamauro d’un processo? Non sarebbe servito solo a farle ottenere più tardi quel risarcimento che ha avuto comunque? Non sarà che non è una vittima del sistema ma solo una che s’è fatta saggiamente due conti? Le cose brutte accadono, averne in cambio dei soldi è più soddisfacente che venire intervistate come coraggiose denunciatrici di malefatte, no? Daphne Merkin mi cita un articolo su Wall Street: «Perché lì non si parla di #MeToo? Perché le donne non hanno nessuna intenzione di rimetterci: guadagnano troppo. Anche alle donne interessa il potere, anche loro fingono di non vedere se non è conveniente: non siamo creature angeliche senza desideri o ambizioni», sintetizza. Alla fine è una questione di potere, di spazi, di cosa-sei-disposta-a-guadagnare. Dice Mette Leonard: «Se riesci ad assumere la posizione della vittima, guadagni potere nella sfera culturale, spazio sulle prime pagine, e l’attenzione e il riconoscimento del pubblico e della politica: la quale è sotto pressione d’una forte élite culturale che promuove e appoggia questo feticismo dell’essere vittime».

4 maggio 1993: Mia Farrow lascia il palazzo di giustizia di New York al termine delle 7 settimane di battaglia legale contro Woody Allen per la custodia dei loro figli. (HAI DO/AFP/Getty Images)

Siccome il tema è più rumoroso ma non è nuovo, il manifesto dello scivoloso confine tra vittime e carnefici è una canzone del 1970. Fa così: «Attenzione alle ragazzine che si presentano alla porta smaniose, pallide, ventiquattrenni. Spesso desiderano piangere ai matrimoni e ballare sulle tombe. Era mia amica, era invitata a casa mia, sapeva che il mio amore era vero e non banale, ammirava la mia fede nuziale. Che coppia rara e felice, diceva, fissando il mio letto sfatto. Pensavo che le sue ragioni fossero sincere, ma aveva un piano diverso e oscuro». Se ad «amica» sostituiamo «figlia», è la cronaca, fatta da Mia Farrow, del suo essere vittima del tradimento di Soon-Yi. Però la canzone l’ha scritta e incisa Dory Previn: dopo che il marito André aveva messo incinta la giovane Mia Farrow, dopo che l’aveva lasciata per lei, dopo che una clinica le aveva curato il conseguente esaurimento con l’elettroshock. Nello stesso disco, quello in cui Mia era la ragazzina-carnefice, c’è una canzone che s’intitola “With my daddy in the attic”, “Col mio papà in soffitta”: la bambina fantastica di andare a letto con lui chiudendo fuori la mamma. Woody Allen racconta che, quando Mia lo denunciò, Dory Previn lo chiamò reclamando i diritti d’autore: «La soffitta l’ha presa dal mio disco».

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.