Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Far piangere Google

L'emendamento della «web tax» che ha infiammato il dibattito pubblico è entrato nel testo del ddl stabilità su cui il governo chiederà la fiducia. Ma se Google piange, noi possiamo ridere?

Sul finire della caldissima e calcisticamente trionfale estate del 2006, il 28 di settembre, Rifondazione comunista battezzò una campagna che fece molto parlare di sé. Il partito di viale del Policlinico comprò diverse pagine su quotidiani a tiratura nazionale e affisse sui muri del Paese l’immagine di un lussuoso yacht sormontato da una scritta gialla che recitava un’esortazione piuttosto insolita: «Anche i ricchi piangano». Il tutto era corredato dalla dicitura «finanziaria 2007», la manovra economica che il governo Prodi – di cui Rifondazione faceva parte – avrebbe dovuto discutere nei mesi a venire. «Dobbiamo accontentare il nostro blocco sociale», commentò all’epoca il segretario rifondino Giordano.

Da quei giorni sono cambiate tante cose. Nella fattispecie sono trascorse due legislature, a palazzo Chigi si sono succeduti Berlusconi, Monti e Letta, Rifondazione è diventata una forza politica extraparlamentare, ci sono stati altri Mondiali di calcio, altre due edizioni delle Olimpiadi, altre sette di Sanremo, sono arrivati gli iPhone. E Google è passato dalla ventesima alla seconda posizione della classifica annuale del valore dei marchi Interbrand, uno degli indicatori più infallibili dei trend economici mondiali. Al primo posto, nella chart del 2013, c’è Apple, che l’anno scorso era a sua volta seconda. In altri termini, Internet e il mondo digitale ormai da tempo non sono più meteore in cerca di conferme e titoli sensazionalistici, ma piuttosto colonne portanti del sistema economico della nostra epoca.

E anche le leggi italiane dedicate al web hanno espanso il loro raggio d’azione normativo. L’ultima in ordine cronologico, un emendamento contenuto nella legge di stabilità in discussione nelle aule del Parlamento – su cui il governo Letta chiederà la fiducia alle due Camere oggi e lunedì – è diventata presto nota come «Google tax» o, più recentemente, «web tax». Si tratta di un disegno presentato alla Commissione bilancio della Camera – il primo firmatario è Edoardo Fanucci, parlamentare del Partito democratico – e caldeggiato dal presidente dell’organo revisore dei conti parlamentari, Francesco Boccia, anch’egli PD. Il fine dichiarato del provvedimento è fare in modo che le grandi aziende straniere operanti nel settore digitale, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno sede legale in luoghi dove la pressione fiscale è minore rispetto a quella italiana, paghino le tasse al nostro fisco.

Se sia Fanucci che Boccia sono molto convinti delle intenzioni alla base dell’emendamento («le multinazionali del web non investono in Italia e non pagano imposte», chiosava ancora ieri Boccia), lo stesso non si può dire per molti politici, giornalisti, economisti e semplici osservatori. Il 5 novembre, durante i primi giorni di dibattito sul tema, Forbes ha pubblicato un articolo dall’eloquente titolo “Italy proposes an entirely illegal Google tax”, la cui tesi principale è il carattere di incompatibilità di questo disegno con le norme alla base dei trattati europei. L’autore scrive: «Questa tassa non raccoglierà nulla, perché è un approccio alla questione del tutto illegale. L’Unione Europea è basata sull’idea che ci dev’essere libertà di movimento di mezzi, servizi, persone e capitali, nonché libertà d’impresa».

Nella revisione della web tax si proibisce di acquistare «spazi pubblicitari visualizzabili sul territorio italiano» da soggetti non titolari di partita Iva. Ma tutto il web in Italia è liberamente consultabile.

Il neo segretario del PD, Matteo Renzi, si è opposto alla norma («siamo passati dalla nuvola digitale alla nuvola nera di Fantozzi», ha detto sarcasticamente all’Assemblea nazionale del suo partito di domenica scorsa) e all’inizio di questa settimana è riuscito a farla modificare: non più obbligo di apertura di una partita Iva per chiunque voglia commerciare online in Italia, ma solo per chi intende vendere pubblicità nel nostro Paese. Il problema, tuttavia, rimane immutato, specie perché la formulazione del testo presenta espressioni poco chiare e zone d’ombra. Nella revisione, ad esempio, si proibisce di acquistare «spazi pubblicitari visualizzabili sul territorio italiano» da soggetti non titolari di partita Iva. Ma il web italiano, diversamente da quello cinese o nordcoreano, è liberamente consultabile: seguendo questa logica, un sito svedese che ospita pubblicità di azienda svedese non dotata di partita Iva diventa punibile per la legge italiana, in quanto «visualizzabile» sul nostro territorio.

Il 13 dicembre, sul blog dell’Istituto Leoni, Piercamillo Falasca ha criticato la web tax, spiegando perché, a suo modo di vedere, non può rivelarsi vantaggiosa per l’Italia: «si tratta di un emendamento la cui attuazione, se replicata da tutti i Paesi dell’UE, obbligherebbe ciascuna azienda europea a dotarsi di 28 partite Iva» – scrive Falasca. E c’è poi il discorso del reale gettito raccolto da questa tassa che – pur talvolta stimato dai suoi promotori nell’ordine di miliardi di euro – secondo gli analisti Nielsen si fermerebbe a massimo 15-20 milioni per l’anno corrente. Su Twitter Fanucci, il primo firmatario dell’emendamento, si è difeso dicendo che «il fine non è il gettito ma la tracciabilità», pur precisando in seguito che «permetterà di ridurre le tasse alle imprese che operano in Italia». «In realtà» – sostiene un esperto di corporate finance della City londinese che abbiamo raggiunto – «La tracciabilità e il gettito sono collegati, nel senso che un governo vuole tracciare i pagamenti per ottenere gettito che altrimenti reputa perso o non considerato. Ma bisogna stare attenti a non fare confusione. I grandi operatori della rete operano in pienissima trasparenza e tracciabilità, la rete è come un labirinto di Pacman in cui si sa sempre dove si finisce. È un argomento che non funziona».

Anche l’argomentazione, di sovente ripresa dai promotori del disegno, della lotta contro i paradisi fiscali secondo il manager con cui abbiamo parlato – che preferisce rimanere anonimo – è poco più che uno specchietto per allodole. «”Paradiso fiscale” è una cattiva traduzione di fiscal haven, dove haven si traduce con “riparo”. Da cosa si riparano le società? Dalla fiscalità complessa ed anodina del mondo. In ogni paese ci sono regole che cambiano ogni anno e molte società globali – anche molte quotate e molte anche italiane – usano questi “ripari” per ottimizzare i propri flussi. Il mondo sta cambiando, anche grazie alla rete e sta scorporando il flusso monetario dal domicilio fisico. Ed è questa la cosa che non capiscono i legislatori: stiamo diventando ovunque globali e capaci di interagire con il pianeta. Per un problema globale ci vuole una soluzione globale». E non solo: «nella rete a breve non esisterà alcuna forma di intermediazione, censura o limitazione. Siamo a pochi anni da una moneta elettronica globale, ma le politiche sociali, fiscali e economiche ancora non comprendono la rivoluzione a cui assisteremo. La politica italiana forse ha paura di questo tsunami che non è in grado di controllare».

Paolo Barberis, fondatore di Dada e tra i pionieri del web italiano, si è recentemente unito (dalle colonne del blog di Luca De Biase) alle voci critiche nei confronti dell’operazione. Raggiunto da Studio, Barberis ha dichiarato: «”Semplicità” è la parola chiave per un Paese come il nostro, che deve togliere vincoli a uno sviluppo che passa sempre più attraverso il settore digitale. Questa norma non va affatto in quella direzione. Anzi: aggiunge complessità». Barberis, che si occupa di startup e cultura digitale da decenni, si dice scettico sulle conseguenze economiche positive che la tassa potrà portare: «Le grandi imprese di Internet si stanno muovendo in una logica quasi sovranazionale. Il tema della tassazione va affrontato – anche l’UE si è mossa in questo senso – ma in maniera efficace. Così si complica la vita delle nostre imprese e non si risolve alcun problema, peggiorando le condizioni in cui opera la nascente realtà delle startup italiane».

«Il sistema italiano non lascia spazio per reinvestire capitale senza dover passare attraverso maglie fittissime di burocrazia». (Raffaella Baruzzo, ex imprenditrice)

Le fila del “no” alla web tax si sono arricchite di voci di provenienza disparata: da Simone Crolla, consigliere delegato dell’American Chamber of Commerce in Italy – secondo cui la web tax «rappresenta l’ennesima dimostrazione di autoreferenzialità ed arroccamento del ceto politico italiano e provoca un danno sia ai produttori che ai consumatori» – a Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale («allontana gli investitori stranieri dall’Italia»), da giornalisti esperti di nuove tecnologie come Gianni Riotta e Guido Scorza alla Commissione europea. Tra i “sì”, invece, si sono schierati Carlo De Benedetti, patron di Repubblica, e l’ex volto di MTV Andrea Pezzi.

EU has 'serious doubts' about Italy's proposed Web tax http://t.co/64XJxT51gf

— Reuters Tech News (@ReutersTech) 19 Dicembre 2013

Di ragioni in comune coi sostenitori del “no” ne ha anche Raffaella Baruzzo, ex imprenditrice con una storia su cui vale la pena soffermarsi. Raffaella nel 2010 decise di provare a portare l’eccellenza del cioccolato italiano sui palcoscenici più importanti di Londra e del resto del mondo. Per farlo avviò un’attività – la Baruzzo Fine Italian Chocolates – che riuniva sotto il suo marchio prodotti di piccole imprese artigianali del Bel Paese, per cui curava fornitura, logistica, marketing e contatti sul territorio britannico. L’avventura dell’azienda, che nel frattempo era riuscita a ritagliarsi uno spicchio di mercato e a diventare fornitrice di Givaudan e del retail brand dello chef inglese Jamie Oliver, è prematuramente finita nel giugno di quest’anno – lo dimostra la mesta schermata del fu indirizzo del sito ufficiale, e non senza recriminazioni.

Contattata da Studio, Raffaella ci ha raccontato la sua esperienza: «Nell’arco dei tre anni successivi all’apertura della compagnia, lo scontro con la situazione economica italiana mi ha insegnato che le difficoltà da me vissute potevano essere riassunte dal detto “mal comune mezzo gaudio”: il sistema italiano non lascia spazio per reinvestire capitale senza passare attraverso maglie fittissime di burocrazia; ma è soprattutto il peso della tassazione a essersi appesantito a livelli ridicoli, specie per le piccole aziende, come quelle con cui collaborava la mia. Mi sono ritrovata a fare i conti con una USL che ti multa se hai la pellicola sbagliata per rivestire i vetri della cucina, con una legislazione che punisce un’azienda se il fatturato dell’anno corrente coincide con quello dell’anno passato ma ha impiegato una persona in più – pur avendo presentato tutte le certificazioni ospedaliere che attestano che un membro del team si è ammalato gravemente». Alla fine del nostro colloquio, Raffaella si rabbuia: «La vera tragedia è che non gestisco più un progetto organico destinato a valorizzare e a far crescere dei talenti: ora mi occupo di fornire un servizio individuale e saltuario a un cliente estero (con tassazione estera), senza nessuna possibilità di provvedere a sostenere le piccole aziende che sono da sempre il tessuto imprenditoriale del mio Paese».

Forse, quindi, il vero punto di misure come quella di Fanucci e Boccia va più in profondità dei vari interrogativi che suscitano (sono o non sono modi per colpire chi “ce l’ha fatta”? Possono davvero sbrigare certe matasse unilateralmente? E non c’è un modo più efficace di difenderle rispetto a screditare i suoi detrattori, suggerendo che vogliano «difendere i loro interessi»?). Il problema vero, piuttosto, oggi come ai tempi del manifesto rifondino del 2007, non è tanto far «piangere» qualcuno: si tratta di capire quanti altri piangeranno con lui.

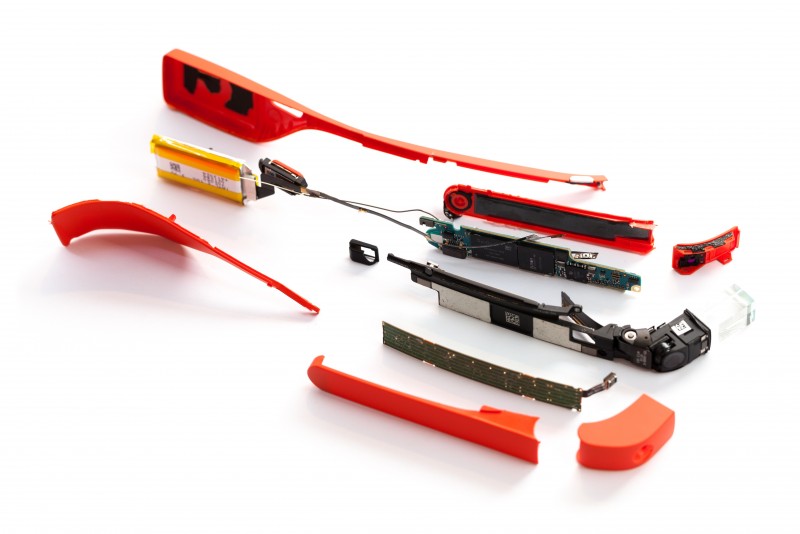

Nell’immagine: Google Glass Teardown, il progetto che illustra la storia di copertina del numero 17 di Studio.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.