Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Contro lo spending party

Un governo che ha l’ambizione di far ripartire il paese non può non alleggerire la macchina dello stato. Il taboo dei tagli che non si riesce a superare

Roma – Dal giorno dell’insediamento del governo Letta ci sono due parole che durante i primi mesi di vita di questo esecutivo non sono state ancora evocate da nessun ministro della Grande coalizione: spending review. La spending review, lo sapete, è un’espressione inglese che viene generalmente evocata a Palazzo Chigi nei momenti di difficoltà: quando cioè i governi vanno a corto d’ossigeno e quando i presidenti del consiglio provano a dare fiato al governo utilizzando la generica promessa del futuro taglio della spesa corrente come fosse una miracolosa bombola d’ossigeno. E ogni volta, naturalmente, è la stessa storia: il governo dà l’incarico a un qualche esperto di verificare l’entità generica della spesa pubblica, poi chiede all’esperto di verificare dove possono essere applicati i tagli, quindi infila dentro un cassetto i tagli proposti dall’esperto di turno, promette che ne farà certamente tesoro e dopo di che, tra una cosa e un’altra, il rapporto improvvisamente si perde per strada, e il dossier sulla spending review, come le famose tele di Penelope, viene rimandato alle mitiche calende greche.

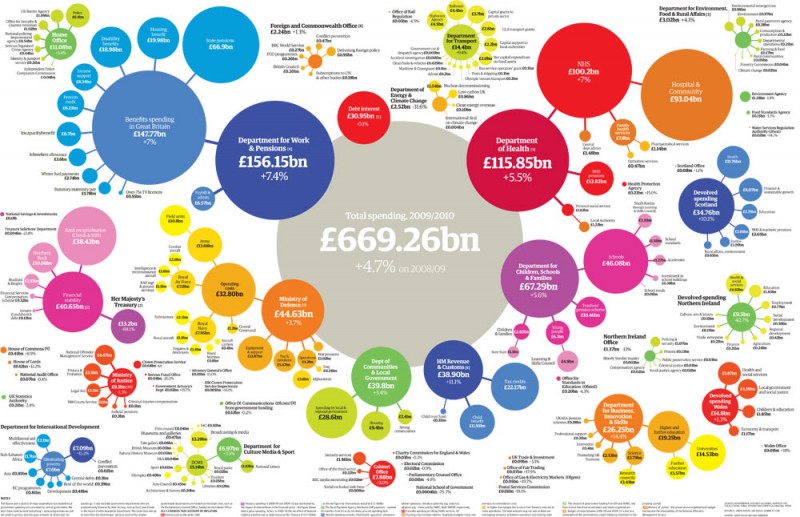

Il risultato lo conoscete tutti: la spesa pubblica oggi si mangia più della metà del prodotto interno lordo, i miliardi spesi dallo stato per far funzionare la sua macchina amministrativa sono arrivati a quota 800, la spesa pubblica al netto degli interessi è passata dal 39,6 per cento del 2000 al 45,1 per cento del 2011 e, in buona sostanza, non c’è governo che non utilizzi la leva della spesa come collante per tenere insieme le anime del governo (unica piccola eccezione nel 2012 il governo Monti che mise in pratica una spending review da 10,5 miliardi di euro che è sempre meglio di niente ma che è solo una piccolissima goccia nell’oceano della spesa pubblica italiana).

E Letta? Un governo di grande coalizione, è noto, non può che incontrare difficoltà maggiori rispetto a un governo di coalizione a tenere a bada le tante anime dell’esecutivo, e quando devi accontentare due partiti che fino a qualche giorno fa si mandavano quotidianamente a quel paese è evidente che giocare con la spesa può tornare utile per soddisfare le reciproche richieste. Eppure, un governo che ha l’ambizione di far ripartire il paese non può limitarsi a cercare nuovi soldi da spendere ma ha il dovere di alleggerire la macchina dello stato e imporre una policy insieme semplice e rivoluzionaria: lo stato sociale si può garantire anche spendendo di meno. Tempo fa, era il 2012, in Inghilterra uno dei centri studi più famosi del mondo, Policy Network, realizzò un gustoso paper, poi fatto proprio dal leader dei laburisti Ed Miliband, in cui teorizzò che il compito dei nuovi progressisti era quello di spiegare ai propri elettori che la vecchia politica dello spendere, spendere, spendere non poteva più avere cittadinanza in un contesto in cui le casse dello stato si erano improvvisamente svuotate. Certo, l’Inghilterra, a differenza dell’Italia, ha la fortuna di avere una banca centrale che all’occorrenza può stampare tutta la moneta che gli serve, e il dettaglio non è di poco conto. Ma, fatta questa premessa, la sinistra milibandiana ha accolto il suggerimento del think tank di Mandelson e ha fatto suo il punto: spendere di meno e spendere meglio si può fare.

Si dirà: e perché parliamo della sinistra? Perché in Italia la politica della spending review, almeno dal punto di vista culturale, resta un tabù soprattutto per la sinistra, e perché in Italia la sinistra, da sempre, associa il concetto del taglio alla spesa pubblica a un automatico taglio del welfare. Negli anni di governo, in realtà, il centrodestra non ha contribuito a tagliare le spese come aveva sempre promesso in campagna elettorale, ma la difficoltà con cui la sinistra manovra l’espressione “taglio della spesa pubblica” offre alla destra la possibilità di intestarsi periodicamente la battaglia sulla spending review. E il caso dell’Iva, in questo senso, è micidiale: il Pd dice che l’aumento dell’Iva può essere rimandato o cancellato solo a condizione che ci sia un compromesso sull’Imu e non si sogna invece di dire che i soldi (e parliamo di due miliardi di euro) si potrebbero trovare tagliuzzando qua e là. Per questo, la battaglia culturale che riguarda la fine del partito della spesa pubblica, partito che oggi al governo sembra essere tornato maggioritario, è una battaglia che riguarda soprattutto la gauche: non potrà esistere infatti nessuna sinistra con ambizioni governative senza che qualcuno a sinistra non metta in cima all’agenda del proprio partito la necessità di spendere di meno e di spendere meglio; e dall’altra parte non potrà esistere un governo che risolve i problemi del paese se non si smette di utilizzare la spesa pubblica come collante per tenere unito il governo e se non si comincia a capire che la vera palla al piede del nostro paese è quella cifra mostruosa che tutti dicono di voler tagliare ma che nessuno finora, per non avere troppi problemi, per non dare dispiaceri ai sindacati, per non far indispettire gli industriali, ha mai avuto il coraggio di mettere davvero a dieta. Ottocento miliardi di euro. Ecco, caro Letta, perché non ripartiamo da qui?

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.