Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

100 anni di Robert Capa

Nasceva un secolo fa il più iconico reporter dal fronte. Una vita e una carriera straordinarie, ma un'eredità che ingombra il fotogiornalismo ancora oggi.

Nel 1938 la rivista americana Picture Post pubblica con il titolo “This is War” una lunga serie di fotografie della guerra civile spagnola scattate da Robert Capa. Sotto il suo celebre ritratto con in mano una piccola cinepresa la didascalia lo definisce «Il più grande fotografo di guerra del mondo», nonostante Capa all’epoca avesse soltanto 25 anni. Tutto è apparso sempre andare al passo con la storia nella vita del fotografo ungherese nato col nome di Endre Friedmann: le sue peregrinazioni che lo portano a Berlino, la fuga dall’ascesa del nazionalsocialismo, gli anni a Parigi dove conosce il suo primo grande amore, Gerda Taro. Con lei comincia a costruire il proprio personaggio inventando il nome Robert Capa, per celarsi dietro alla falsa identità di un misterioso fotografo americano e provare a incrementare le vendite. Anche Gerda poi si è data un nome di battaglia, abbandonando il cognome di origine polacca Pohorylle; di lì a poco le battaglie arriveranno davvero, insieme partono per fotografare la guerra in Spagna e Gerda muore in un orribile incidente con un carro armato, pochi giorni prima del suo ventisettesimo compleanno che cade proprio il giorno delle esequie a Père-Lachaise, con decine di migliaia di persone e la lapide scolpita da Alberto Giacometti.

Capa è stato il primo a sostituirsi ai nostri occhi, a donarci il surrogato d’esperienza della fotografia per darci l’illusione di essere più vicini agli eventi.

Capa muore 17 anni dopo, quando agli sgoccioli della prima guerra d’Indocina fa un passo su una mina antiuomo mentre era al seguito di truppe francesi. Era il maggio del ’54, e in una quarantina di anni di vita ci ha lasciato le immagini di cinque guerre e la fondazione della Magnum Photos, la prima agenzia cooperativa di fotografi. Anche la sua fine è diventata un’icona, quell’immagine di un gruppo di soldati in avanzamento che è l’ultima foto scattata prima di morire. Primo corrispondente di guerra americano a cadere in Vietnam, dopo essere stato l’unico civile a sbarcare in Normandia con la prima ondata delle forze alleate nel giugno ’44, così come Gerda era stata la prima donna a documentare un conflitto bellico; la vita di Capa è un catalogo di primati, con lui la fotografia si fa agile per guardare il mondo da vicino, l’inizio di quell’ubiquità che sarà sempre più richiesta alle immagini fotografiche. Capa è stato il primo a sostituirsi ai nostri occhi, a donarci il surrogato d’esperienza della fotografia per darci l’illusione di essere più vicini agli eventi. Talmente vicini da poter assistere alla morte di un soldato nell’istante in cui viene colpito, o almeno così riporta la didascalia della foto del miliziano spagnolo e della sua perfetta caduta con il fucile in mano. Alcuni ne hanno difeso l’onestà, altri si sono limitati a dire che quel che conta è il valore simbolico dell’immagine. E la sospensione tra la verità del fatto e la forza del simbolo e della metafora è diventata la zona grigia in cui ha prosperato il fotogiornalismo: un po’ informazione, un po’ suggestione, nel gioco pericoloso tra il mostrare qualcosa che non si conosce e il provare a conformarlo a qualcosa che possiamo riconoscere.

La produzione di Capa non appartiene soltanto a lui, è diventata un patrimonio collettivo: ogni crepa nell’emulsione, ogni accidente catturato nell’angolo di un fotogramma vengono letti con un senso di necessità che li esonera da qualsiasi valutazione estetica. Capa può soltanto esistere coma leggenda, perennemente immortalato con la macchina al collo e la sigaretta in bocca, con l’aria di chi non ha altra scelta che inseguire i conflitti di questo mondo. Resta solo la parabola esistenziale, che non conosce declino e continua a essere inseguita da generazioni e generazioni di aspiranti fotografi.

«La sensazione che si ha dall’enorme quantità di immagini viste è che il fotogiornalismo (come modo di interpretare il mondo) cerchi di essere rilevante non osservando la realtà, ma copiando se stesso»

Ma cosa è sopravvissuto di quel modo di intendere e di utilizzare la fotografia? Le riviste per cui Capa lavorava non esistono più, e il ruolo e lo spazio dato alle singole immagini è sparito con esse. Al loro posto è subentrata una produzione esorbitante e sempre più volatile. La figura del testimone è stata rimpiazzata da quella del reporter diffuso, e sono sempre di meno le immagini che restano come icone di grandi eventi, spesso neanche realizzate da fotografi professionisti. Il fotogiornalismo si nutre sempre più di tracce del mondo reale generatesi quasi spontaneamente, e il concetto stesso di istantanea sta perdendo quell’identità specifica che la possa distinguere dal fotogramma di un filmato. Eppure tanto fotogiornalismo continua a rivolgersi a Capa e alla sua storia. «La sensazione che si ha dall’enorme quantità di immagini viste è che il fotogiornalismo (come modo di interpretare il mondo) cerchi di essere rilevante non osservando la realtà, ma copiando se stesso», così Stephen Mayes, per anni segretario della giuria del World Press Photo, ha provato a riassumere nel 2009 il conflitto tra evoluzione del mezzo fotografico e la persistenza di una certa idea di fotografia che ormai appartiene al passato. «L’impressione generale è che le 470.214 immagini che ho visto in questo decennio riflettano una forma di fotogiornalismo più romantica che funzionale». Mayes ha poi spiegato il suo uso del termine romantico, preso direttamente dal dizionario: «Segnato da un richiamo emotivo verso ciò che è eroico, avventuroso, remoto, misterioso o idealizzato».

Conflitto tra il passato e il presente della professione quindi, sia dal punto di vista dell’idea di fotografo che della capacità di comprendere la funzione delle immagini. Colpisce allora il confronto tra le riflessioni di Mayes e quello che Bertolt Brecht già scriveva nel 1931: «La fotografia nelle mani della borghesia è diventata un’arma terribile contro la verità. L’enorme quantità di immagini che vengono vomitate ogni giorno dalla stampa, e che sembrano esprimere una forma di verità, in realtà servono soltanto a oscurare i fatti. La macchina fotografica è in grado di mentire tanto quanto la macchina da scrivere».

Le riviste per cui Capa lavorava non esistono più, e il ruolo e lo spazio dato alle singole immagini è sparito con esse. Al loro posto è subentrata una produzione esorbitante e sempre più volatile.

Voler seguire le orme di Robert Capa oggi esprime più un desiderio personale che il rispondere a un’esigenza collettiva reale: c’è più bisogno di sviluppare la nostra capacità di osservazione e di selezione delle immagini, perché sempre di più avremo a disposizione fotografie da qualsiasi luogo nel mondo, e può darsi che la loro abbondanza ci insegnerà che non possiamo pretendere di capire la natura degli eventi dalle fotografie, che potranno solo esprimere la soggettività di chi le fa. Capa amava definirsi un fotografo di guerra che sognava di rimanere disoccupato, ma poi venivano i momenti in cui era costretto a accontentarsi di lavori ordinari, come raccontare i resort di montagna sulle Alpi, gli studios a Hollywood o il Tour de France, lacerandosi per il suo bisogno di vivere emozioni più vere, più intense. Eppure per un fotografo innamorato della sua parabola potrebbe essere più utile studiare quei lavori, piuttosto che le innumerevoli pietre miliari che ha prodotto viaggiando da un conflitto all’altro: almeno osservando quegli scatti di ciclisti sdraiati sul fieno o paesaggi innevati si confronterebbe soltanto con il linguaggio e le scelte di Capa fotografo, senza essere schiacciato dall’enormità delle imprese compiute dal Capa uomo, frutto di una vita molto particolare e di un mondo molto diverso che forse non si ripeteranno mai più.

Dal numero 16 di Studio

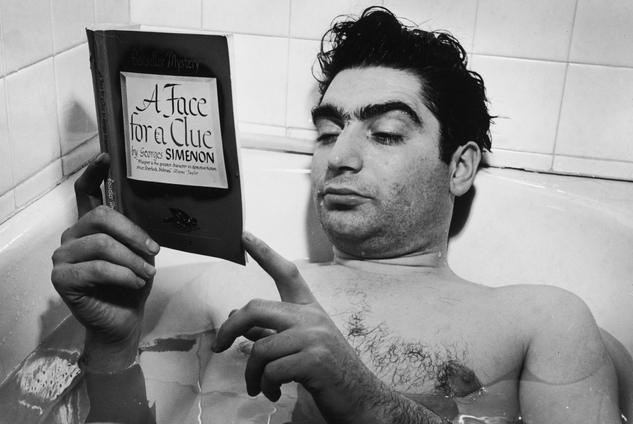

Nella foto, Robert Capa legge Simenon in una vasca da bagno. Myron Davis / TIME & LIFE Images

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.