Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

L’Aids non fa più paura

Com'è cambiato il nostro rapporto con l'Hiv dagli anni Ottanta a oggi: la trasformazione di una condanna a morte in una malattia cronica e forse curabile.

Ho sentito per la prima volta parola “Aids” nell’estate del 1987: ero a un campeggio scout e alcuni ragazzi più grandi s’erano inventati una canzone sull’aria della sigla di Heidi, che faceva più o meno così: «Aid-s / ti sorridono i morti / le siringhe ti fanno ciao». Non avevo capito bene di cosa parlassero, ma era passato il messaggio che l’Aids ti ammazzava, e che c’entravano qualcosa le siringhe. Due anni più tardi andava in onda su tutte le principali reti italiane una pubblicità progresso destinata a rimanere impressa nella memoria dei miei coetanei: «Aids, se lo conosci, lo eviti, se lo conosci non ti uccide». Lo slogan era popolare al pari del «Nuovo? Lavato con Perlana», le indicazioni insolitamente dirette: «Pensiamoci prima di avere rapporti sessuali occasionali con persone diverse, e comunque in quei casi utilizziamo sempre il preservativo».

I nati negli anni Ottanta sono cresciuti nel terrore dell’Aids: era una malattia nuova e sconosciuta; era associata ai drogati e agli omosessuali, e dunque comportava uno stigma; soprattutto, ti uccideva e ti uccideva in fretta. Oggi, a un quarto di secolo da quel famoso “se lo conosci, lo eviti”, tira tutta un’altra aria. Quando andavo al liceo verso la fine degli anni Novanta, «ma hai usato il profilattico?» era una delle prime domande che ti facevano le amiche, quando raccontavi di un’avventura. Era il periodo in cui Elio cantava: «Mi ha detto mio cuggino che una volta e’ stato co’ una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell’Aids». Oggi le vendite dei profilattici sono costantemente in calo e l’80 per cento degli italiani dichiara di non sentirsi a rischio, in quanto eterosessuale. Forse stiamo diventando meno sessuofobici. O forse stiamo diventando più ignoranti. Forse, semplicemente, l’Aids non fa più così paura. Si sta diffondendo la percezione che sia possibile sconfiggere l’Aids, che si possa curare o addirittura prevenire per via farmacologica. Soprattutto, si sta diffondendo la percezione che l’Aids non uccida più, che si sia trasformato da condanna a morte a malattia cronica.

L’Hiv si può curare?

Sui siti d’informazione si leggono titoli come “Un’adolescente sconfigge l’Aids” e “Così si è sconfitto il virus Hiv”. I giornali sono più cauti: “Il virus dell’Aids arretra dopo 12 anni senza farmaci”. Recentemente un conoscente mi ha girato il link di un documentario di Vice dedicato a Truvada, il farmaco che, a dire di alcuni, potrebbe prevenire il contagio da Hiv: in America, dove il medicinale è in commercio, la chiamano PrEP, o profilassi pre-esposizione (Pre Exposure Prophylaxis, in inglese), in Italia la PrEp non è prevista, ma sono già in vigore protocolli di profilassi post-esposizione (Post-Exposure Prophylaxis, o Pep), cocktail di farmaci somministrati a scopo preventivo a persone che hanno avuto comportamenti ad alto rischio e che, se assunti entro 48 ore, riducono drasticamente la possibilità di contrarre il virus. Hai avuto un rapporto non protetto con una persona infetta o con un tossico? Vai al pronto soccorso e, se i medici lo riterranno opportuno, riceverai una profilassi post-esposizione, che non garantisce nulla ma ridimensiona il pericolo. Secondo le linee guida del Ministero della Salute, in Italia la Pep è consigliata in caso di puntura da ago infetto, in caso di stupro, in caso di rapporto ricettivo con partner infetto o a rischio, e in caso di rapporto insertivo con partner infetto (tradotto: se sei una donna, basta che lui sia “un tipo strano”, se sei un uomo dovete avere ragione di credere che lei sia sieropositiva, se sei gay dipende).

Le profilassi pre-esposizione e post-esposizione sono una gran bella cosa ma vanno viste con cautela. Il Truvada è un farmaco nuovo e molto costoso, e più che evitare il contagio in caso rapporto non protetto, ne riduce la possibilità: non è una panacea per buttare a mare i profilattici e, anche se lo fosse, è ridicolo pensare di fermare una pandemia chiedendo alla popolazione di ingollare centomila dollari di pillole ogni anno. Anche la profilassi post-esposizione, che esiste già in Italia, non garantisce il non-contagio, infatti gli operatori sanitari temono che passi il messaggio sbagliato: scopate pure senza preservativo che tanto c’è la Pep. Purtroppo, non funziona così. Quanto alle recenti notizie sulla ragazzina francese “guarita dall’Aids”, la faccenda è complicata: si tratta del caso di remissione del virus più lunga finora registrata – 12 anni, in mancanza di farmaci – ma non è detto che sia definitiva. Un altro caso celebre di remissione senza farmaci riguardava una bambina del Mississippi nata sieropositiva nel 2010: ricevette medicinali anti-retrovirali dalla nascita, i genitori interruppero le cure dopo 18 mesi, e per due anni il suo sangue continuò a non mostrare tracce di Hiv, poi il virus riapparve nel 2014. “Remissione del virus”, insomma, non significa cura. Ma i recenti casi indicano che la medicina ha fatto passi da gigante: «La maggior parte degli esperti concordano che la remissione è un obiettivo raggiungibile e che, entro certi termini, riusciremo a liberare i pazienti dal seguire terapie a vita», scriveva qualche tempo fa sul New Yorker il medico e divulgatore Jerome Groopman.

Su una cosa l’ottimismo sembra pienamente giustificato: oggi, a differenza degli anni Ottanta e Novanta, contrarre il virus Hiv in un Paese ricco non significa più morire giovani. Di Aids, certo, si continua a morire nei Paesi poveri, dove le cure sono meno disponibili: secondo l’Oms nel 2013 un milione e mezzo di persone sono morte di Hiv (comunque 22 per cento in meno rispetto al 2009). Ma secondo un recente studio americano, oggi un ventenne sieropositivo sottoposto a una terapia anti-retrovirale ha un’aspettativa di vita di altri 43 anni (in media, cioè, morirà intorno ai 63 anni di età), non poi tanto peggio di un ventenne non sieropositivo, che può aspettarsi in media di vivere altri 57 anni (cioè di arrivare a 77 anni). L’aspettativa di vita per i sieropositivi che ricevono le cure adeguate, spiega lo studio, è «migliorata drasticamente tra il 2000 e il 2008»: si è allungata di 17 anni per i maschi e dieci per le donne. Per chi ha iniziato la terapia in una fase avanzata dell’infezione di Hiv, categoria un tempo data per praticamente spacciata in tempi brevi, l’aspettativa di vita si è alzata di vent’anni. Nel 2012 la rivista scientifica Lancet pubblicava un articolo intitolato The End of AIDS: HIV Infection as a Chronic Disease: è nata una nuova malattia cronica, che peggiorava la qualità della vita, magari causa invecchiamento precoce, ma non ti uccide, nel senso più comune del termine.

Prima, dopo e durante il panico

Quando, e come, l’Aids si è trasformato da qualcosa che “se lo conosci non ti uccide” a qualcosa che non fa più paura? La risposta breve è: dalla fine degli anni Novanta, quando hanno cominciato a diffondersi i protocolli Haart (Highly Active Antiretroviral Therapy), che hanno rivoluzionato la cura della malattia. A ben vedere, però, nella storia centenaria dell’Hiv, la fase dell’incubo è stata una parentesi: per decenni l’Hiv ha infettato persone in silenzio, senza creare panico, e probabilmente senza che molte di queste persone morissero di Hiv. Poi sono arrivati i morti, poi è arrivata la psicosi e forse adesso siamo tornati al punti di partenza.

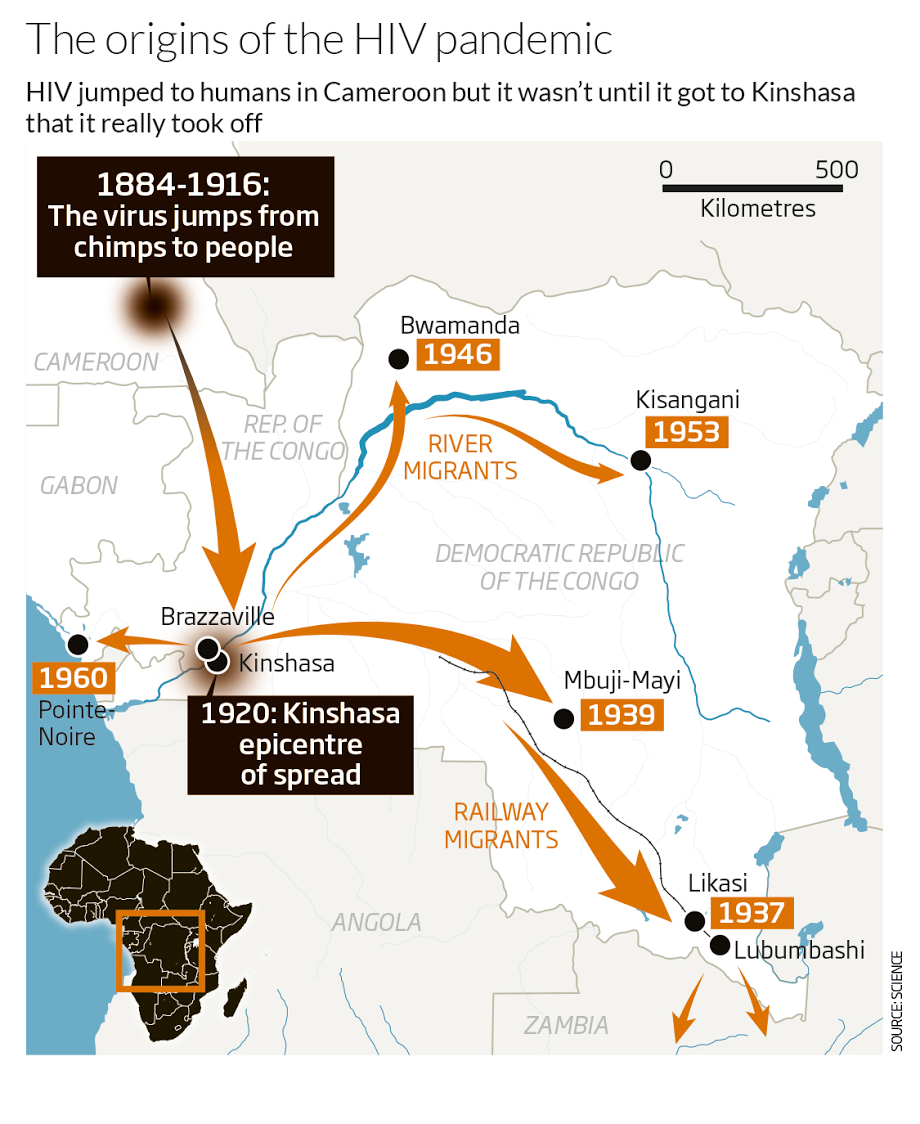

David Quammen, lo scrittore scienziato autore di Spillover, data il passaggio dell’Hiv dagli scimpanzé agli umani intorno al 1908, mentre altri ritengono che possa essere avvenuto già nel 1880. Si sa che questo passaggio è avvenuto in Camerun e la teoria più plausibile sembra quella del “cacciatore ferito”: «Un tizio uccide una scimmia e la prepara per il consumo, magari si fa un taglio su una mano e in questo modo entra in contatto con il sangue dell’animale, che è infettato. Così il virus oltrepassa la barriera tra le specie e insediandosi nel nuovo ospite diventa nel tempo Hiv». La diffusione del virus però non è avvenuta nel Camerun, bensì nell’attuale Congo: negli anni Venti l’infezione, probabilmente portata da un mercante o da un pescatore, si diffuse a Kinshasa, a quei tempi unico grande centro abitato della regione. Nessuno si accorse della nuova malattia e, visti il lungo periodo d’incubazione del virus e le condizioni precarie dell’epoca, è persino ipotizzabile che in pochi tra gli infetti siano effettivamente morti di Aids: «L’esistenza allora era dura e precaria, la speranza di vita era bassa anche senza l’intervento della nuova malattia, ed è probabile che molti di quei primi hiv-positivi siano morti per altre cause prima del crollo del sistema immunitario», scrive Quammen. Negli anni Trenta e Quaranta il governo coloniale lanciò una serie di campagne di vaccinazioni che, con ogni probabilità, aiutarono a diffondere ulteriormente il virus: in mancanza di autoclavi, una siringa poteva essere utilizzata per anche cinquemila pazienti. L’Hiv lasciò l’Africa nei primi anni Sessanta per ragioni politiche: dopo la decolonizzazione, tutti i medici bianchi abbandonarono il Congo, che cominciò a importare medici da Haiti, visto che questi parlavano francese ed erano di discendenza africana; quando salì al potere nel 1965, però, il dittatore Mobuto cacciò molti degli stranieri e i dottori haitiani tornarono a casa, portando con sé l’infezione. A questo punto, la tempesta perfetta: nei primi anni Settanta Haiti era un paese esportatore di plasma! La società Hemo Caribbean riforniva diversi ospedali americani.

Proprio negli ospedali americani,verso la fine degli anni Settanta cominciarono a comparire alcuni casi strani: uomini giovani colpiti da tumori che generalmente si manifestano in tarda età, oppure stroncati da polmoniti che dovrebbero essere letali solo per i più deboli. I soggetti sono inspiegabilmente immunodepressi. Molti sono immigrati haitiani, oppure emofiliaci che presumibilmente hanno ricevuto trasfusioni con plasma haitiano, altri sono gay, altri ancora eroinomani. La stampa locale la chiama “la malattia delle quattro H”: homosexuals, heroin addicts, Haitians, hemophiliacs. Il termine Aids, Acquired Immune Deficiency Syndrome o Sindrome da immunodeficienza acquisita, compare per la prima volta nel 1983. Poi, per un decennio, la paura, i contagi, le morti, lo stigma, la comunità gay che si mobilizza e che marcia su Washington, l’inizio delle ricerche, i primi farmaci, che qualcosa facevano ma non eliminavano la “condanna a morte”. Nel 1990, l’America aveva perso più giovani stroncati dall’Hiv che durante la guerra del Vietnam.

Nella seconda metà degli anni Ottanta si diffondono due leggende metropolitane, quella del “paziente zero” e quella del seduttore che la mattina dopo lasciava il messaggio “benvenuto nell’Aids”; in un certo senso collegate fra loro. Secondo la vulgata il paziente zero, l’origine di tutta la pandemia, sarebbe stato Gaetan Dugas, un giovane assistente di volo canadese morto di Aids nel 1984. In realtà l’Hiv era diffuso in Africa già da parecchi decenni: il vero “paziente zero” era probabilmente il “cacciatore ferito” di cui scrive Quammen, mentre il primo campione di tessuto in cui è stato rintracciato il virus a Kinshasa risale al 1959. Inoltre l’Hiv aveva raggiunto gli Stati Uniti, passando per Haiti, già qualche anno prima del caso Dugas, che presumibilmente contrasse il virus proprio negli Usa nel 1980. Tuttavia è possibile che lo steward canadese abbia svolto un ruolo determinante nell’accelerare la diffusione dell’epidemia in diversi continenti: Dugas era giovane, gay, attraente, disinibito… e viaggiava costantemente per lavoro. Una combinazione micidiale per un infetto: si stima che abbia contagiato 250 persone tra l’Europa e il Nord America. Stando a una sua biografia citata da Quammen, quando ormai la malattia in Dugas cominciava a diventare sintomatica, pare che abbia detto ad alcuni dei suoi amanti: «Ho il cancro dei gay, sto morendo e adesso stai morendo anche tu». A quei tempi l’Aids non era stata ancora identificato, ma si parlava di “cancro dei gay”, ossia il sarcoma di Kaposi, un tumore assai raro che era stato però diagnosticato con un’inaspettata frequenza in giovani omosessuali immunodepressi.

Poi, nel 1996, la rivoluzione. Alla undicesima conferenza sull’Aids di Vancuver, Aaron Diamond del centro ricerca Aids di New York e George Shaw dell’università dell’Alabama dimostrano ai loro colleghi che i farmaci antivirali sono i più efficaci; Julio Montaner del Centro della British Columbia per lo Studio dell’Aids propone l’utilizzo di un cocktail di medicinali, come si fa per i tumori. Insieme ad altri studi presentati al congresso, quelle sono state le basi della nascita dei protocolli Haart, le terapie che hanno permesso di trasformare l’Aids in una malattia cronica e che, in alcuni casi, hanno portato alla remissione del virus anche a cura interrotta.

Nella Kinshasa degli anni Venti non si moriva di Hiv, perché si moriva di altro prima che l’infezione si sviluppasse. Nei Paesi occidentali degli anni Duemila non si muore più di Hiv, ma per ragioni diametralmente opposte, ossia perché è possibile invecchiare con il virus. Ai suoi albori l’Aids non era percepito come una malattia letale — in realtà: non era percepita affatto — quando il primo focolaio ha cominciato a estendersi nel Congo, ed oggi non è percepita come una malattia letale da chi ha la fortuna di vivere dove le cure sono disponibili. In un certo senso, il cerchio si sta chiudendo. E forse i futuri storici della medicina, quando studieranno la vicenda dell’Hiv, vedranno gli anni del Terrore, la stagione della pandemia e dell’Aids come condanna a morte, come una breve parentesi di una lunga storia.

Nelle fotografie: Aids memorial quilts, Washington DC (Mark Wilson/Getty Images)

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.