Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

New Italian Weirdness

Dalle rovine di Luciano Funetta, Tunué e Il grande animale di Gabriele Di Fronzo: perché romanzi così difficili da incasellare conquistano critica e pubblico?

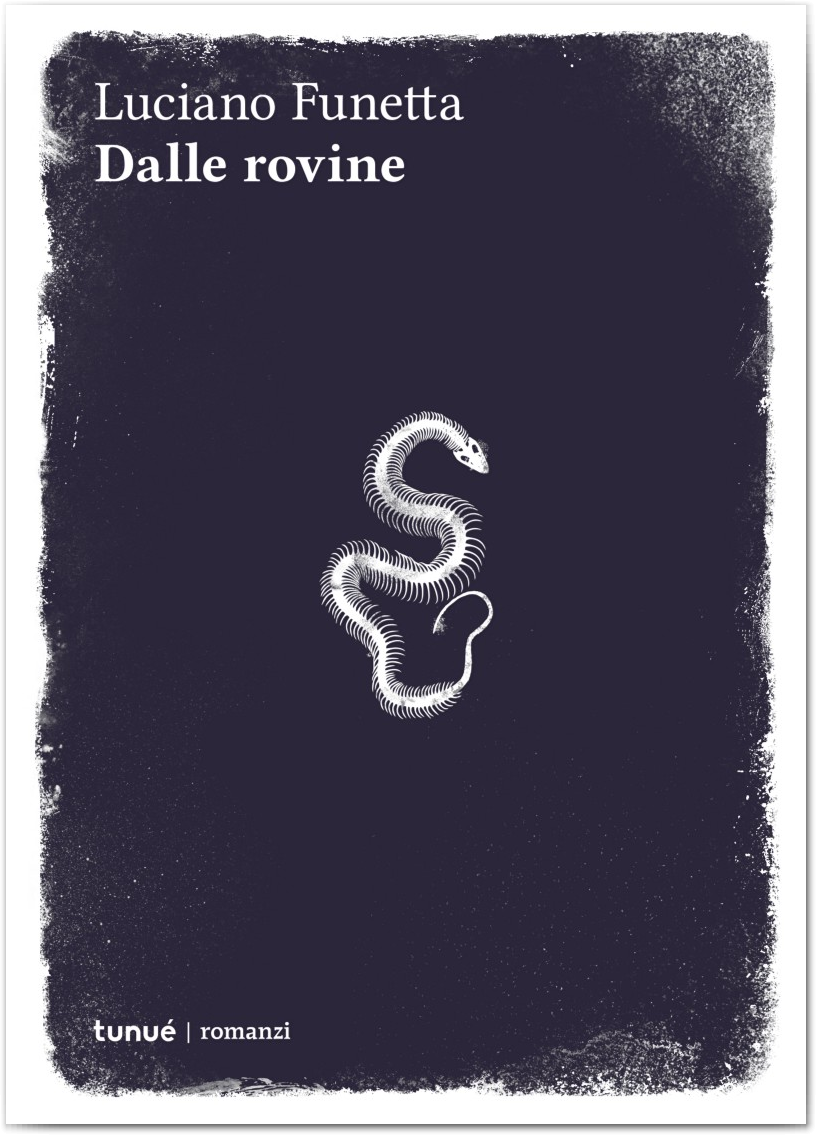

Da qualche mese a Milano capita di incontrare gente, perlopiù giovani designer, giornalisti e autori televisivi, ma anche molti universitari, con in tasca un libro dalla morbida copertina nero-viola, al centro della quale è ritratto lo scheletro di un serpente. È uno strano romanzo, scritto da un ragazzo pugliese di trent’anni che ha passato gran parte della vita a guardare i film di Tod Browning e a leggere Juan Rodolfo Wilcock. Si chiama Luciano Funetta, e con Dalle rovine è tra i dodici finalisti del Premio Strega di quest’anno.

Il successo dell’esordio di Funetta ci interessa perché si profila innanzitutto come un interrogativo cui rispondere: cosa è venuto a noia ai lettori italiani per appassionarsi alla storia – piuttosto funesta, e intrisa di romanticismo nero – di un uomo che si accoppia con dei serpenti e si lascia impelagare nel mercato degli snuff movie? Alla prova dei fatti, è solo di questo che parla Dalle rovine. Essendo stato tra i primi a leggere il manoscritto in questione, proprio perché non riuscivo a interpretare nulla di ciò che avevo sotto gli occhi, per molto mi sono chiesto se il principio che reggeva il libro, diciamo il senso, fosse quello di una parodia: da Bataille a Lautréamont, la storia della letteratura è piena di libri che in un primo momento era abbastanza difficile prendere sul serio. In ogni caso, comprendere cosa sta accadendo attorno all’esordio di Funetta può essere utile a tracciare una prima, sebbene lacunosa, mappatura dei mutamenti che negli ultimi tempi stanno avendo luogo non tanto fra i giovani scrittori italiani, ma fra i lettori, e quindi nell’editoria. Se ho omesso di dire il nome della casa editrice del libro, la Tunué, è proprio perché merita un sostanzioso “a parte” all’interno di questo discorso.

Il successo dell’esordio di Funetta ci interessa perché si profila innanzitutto come un interrogativo cui rispondere: cosa è venuto a noia ai lettori italiani per appassionarsi alla storia – piuttosto funesta, e intrisa di romanticismo nero – di un uomo che si accoppia con dei serpenti e si lascia impelagare nel mercato degli snuff movie? Alla prova dei fatti, è solo di questo che parla Dalle rovine. Essendo stato tra i primi a leggere il manoscritto in questione, proprio perché non riuscivo a interpretare nulla di ciò che avevo sotto gli occhi, per molto mi sono chiesto se il principio che reggeva il libro, diciamo il senso, fosse quello di una parodia: da Bataille a Lautréamont, la storia della letteratura è piena di libri che in un primo momento era abbastanza difficile prendere sul serio. In ogni caso, comprendere cosa sta accadendo attorno all’esordio di Funetta può essere utile a tracciare una prima, sebbene lacunosa, mappatura dei mutamenti che negli ultimi tempi stanno avendo luogo non tanto fra i giovani scrittori italiani, ma fra i lettori, e quindi nell’editoria. Se ho omesso di dire il nome della casa editrice del libro, la Tunué, è proprio perché merita un sostanzioso “a parte” all’interno di questo discorso.

Nello specifico, il romanzo di Luciano Funetta è quanto di meno classificabile e più degenere possa capitare di leggere a un lettore italiano tipo, e quanto di meno appetibile possa finire nelle mani del classico editor. Non solo per l’ambientazione, in un’immaginaria città chiamata Fortezza, ma soprattutto perché Dalle rovine, a leggerlo da capo a fondo, non ha niente di troppo spaventoso, niente che (grazie a dio) meriterebbe un blurb di Palahniuk. Al contrario: fa compagnia, e molti dei suoi ammiratori sono dell’idea che, per certi aspetti, infonda piacere e leggerezza alla stessa maniera di un lungo haiku. La terra in cui Funetta si addentra non è quella del Grand Guignol dell’effetto speciale o del politicamente scorretto. Il presupposto non è né simbolico né provocatorio, è semmai un proclama di libertà rispetto all’immaginario e alle fissazioni dell’autore. Si potrebbe dire che un romanzo così non ha niente di letterario, a cominciare dall’invisibilità della lingua, e che al “letterario” venga riservata, tutt’al più, una deprecazione costante. In teoria, nessun giornalista recensirebbe mai una cosa simile, e questo per gli editori rappresenta un problema. In teoria. Perché poi nella pratica Dalle rovine, a pochi mesi dall’uscita, vanta già il primato della più abbondante rassegna stampa degli ultimi anni.

La risolutezza con cui Funetta si muove dentro il proprio universo rischia inoltre di sembrare inconcepibile a chi come me, e come alcuni degli scrittori che hanno esordito con me una decina di anni fa, ha tentato sì di indagare l’immaginario orrorifico, ma sempre a partire da un discorso politico e da un riferimento che a noi pareva essere l’unico accettabile: quello di Pasolini. In Funetta l’apparato politico non esiste, l’osceno non serve a rinviare a qualcos’altro. Siamo in una stanza, e un uomo nudo si lascia persuadere dalle proprie pulsioni senza alcuna considerazione interiore, senza l’ombra di un contingente sociale, succube di qualcosa a metà strada fra l’Ate dei greci e l’arte per l’arte di Gautier. Perché, allora, attrae così tanto sia i lettori che le lettrici?

Qualcosa di nuovo

Qui è necessaria una prima sostanziosa parentesi, visto che l’interesse per il romanzo di Funetta è in questi mesi andato di pari passo con quello per Il grande animale di Gabriele Di Fronzo (edizioni nottetempo), la storia di un tassidermista solitario che, in seguito alla morte del padre, decide di imbalsamare la casa in cui ha trascorso con lui gli ultimi mesi della sua vita. A gennaio Marco Peano e io abbiamo presentato il libro di Di Fronzo al Circolo dei lettori di Torino, e alla fine dell’incontro il firmacopie dell’autore è durato due ore e non sono bastati i libri. Chi chiedesse a Di Fronzo, classe 1984, quali sono i suoi autori di riferimento, si sentirebbe snocciolare pressappoco la stessa lista di Funetta: «Pierre Mac Orlan, Jean Philppe Toussaint, Ogawa Yoko, Jean Echenoz, H.G. Wells, Fleur Jaeggy, Roberto Arlt, Julio Cortázar, Edgardo Franzosini». Sembrerebbero non esistere, nella loro formazione, i soliti Don DeLillo, David Foster Wallace, Philip Roth, men che meno Pasolini, che pure avranno letto, apprezzato e debitamente digerito.

Un discorso analogo poteva farsi anche a metà anni Novanta, quando uscirono Occhi sulla graticola di Tiziano Scarpa, Woobinda di Aldo Nove, Fluo e poi Destroy di Isabella Santacroce, tutti romanzi o racconti che attingevano a piene mani alla cultura americana (e che in Italia guardavano solo un po’ a Busi, Arbasino e Balestrini), e che avevano in comune la maggior parte degli argomenti: la televisione, la pubblicità, i manga, la musica. Libri che hanno comunque retto al tempo, e che a sfogliarli oggi non sono minimamente invecchiati. Alcuni romanzi degli ultimi anni hanno invece preceduto il “genius” di questa ondata di singolarità del tutto estranea agli autori sopra citati, e ora riapparsa con Funetta e Di Fronzo: Sirene di Laura Pugno, La casa madre di Letizia Muratori, Zoo col semaforo di Paolo Piccirillo, Settanta acrilico trenta lana di Viola Di Grado, Mio salmone domestico di Emmanuela Carbé, recentemente Panorama di Tommaso Pincio, Questa vita tuttavia mi pesa molto di Edgardo Franzosini e Il cinghiale che uccise Liberty Valance di Giordano Meacci.

Che cosa lega questi testi così diversi fra loro? Si tratti di sirene dai capelli azzurri che abitano il mare in un futuro distopico o di bambine che si fingono madri delle proprie bambole Cabbage Patch, di salmoni che si insediano in casa tua e dettano legge come i personaggi di Edward Gorey o di artisti stralunati che vivono negli zoo, questi libri evocano sin dalle prime pagine, con una certa demonicità, qualcosa che non ci viene raccontato in linea retta, ma cui si allude. O meglio: tutto ci viene detto così com’è, e (fatta eccezione per Meacci, il più virtuoso) con un’immediatezza di stile molto atipica nella cultura italiana; ma ciò che ci viene raccontato di un personaggio o di una data situazione vuole dirci sempre qualcos’altro, e che sia la maternità o il problema dell’antropizzazione, ce lo dice assai di traverso, al punto che rimane difficile interpretare il sottotesto, perché non si sa bene quale sia il testo. Se ne coglie il glamour, l’appeal, se ne intuisce il magnetismo. Tra le righe il messaggio sembra essere: il presente così com’è non si racconta, tentare di cogliere l’imprendibilità della contingenza è da sciocchi, e comunque alla lunga infastidisce i lettori. Non è un caso se uno scrittore originale come Vanni Santoni ha individuato subito questa nuova inclinazione, e ha contribuito a darle i connotati di una scuola all’interno di Tunué, dove è editor per la narrativa italiana dal 2014.

La Tunué

Solo la biografia di Vanni Santoni ci racconta più della nutrita rassegna stampa di ciascuno dei libri che finora ha scelto di pubblicare nella sua collana “Romanzi”, e di come in editoria la nozione di contemporaneo e quella di antico non dovrebbero mai discostarsi troppo. Quello che Vanni ha scritto, tra l’altro, la dice lunga sul perché una personalità come la sua trovi spazio e autonomia proprio dentro una factory di fumetti e graphic novel in stile McSweeney’s, quale Tunué. Santoni ha esordito con Personaggi precari (RGB, ora Voland), un libro “à la Manganelli” che metteva in scena 789 personaggi e altrettante storie. Ha ideato il collettivo di 115 autori SIC e coordinato la stesura di un romanzo storico, In territorio nemico, uscito nel 2013 da minimum fax. Le sue mire di editor sono precise: «Per me contano esclusivamente i criteri letterari, e credo che i romanzi che abbiamo pubblicato finora alla Tunué lo dimostrino pienamente. Non che voglia fare l’eroe, ma Tunué ha dimostrato coraggio nell’assecondare questa volontà, e siamo stati premiati dai lettori. Un buon editore il mercato deve anche saperlo influenzare, ampliare e in alcuni casi addirittura creare», ha detto a Studio.

Solo la biografia di Vanni Santoni ci racconta più della nutrita rassegna stampa di ciascuno dei libri che finora ha scelto di pubblicare nella sua collana “Romanzi”, e di come in editoria la nozione di contemporaneo e quella di antico non dovrebbero mai discostarsi troppo. Quello che Vanni ha scritto, tra l’altro, la dice lunga sul perché una personalità come la sua trovi spazio e autonomia proprio dentro una factory di fumetti e graphic novel in stile McSweeney’s, quale Tunué. Santoni ha esordito con Personaggi precari (RGB, ora Voland), un libro “à la Manganelli” che metteva in scena 789 personaggi e altrettante storie. Ha ideato il collettivo di 115 autori SIC e coordinato la stesura di un romanzo storico, In territorio nemico, uscito nel 2013 da minimum fax. Le sue mire di editor sono precise: «Per me contano esclusivamente i criteri letterari, e credo che i romanzi che abbiamo pubblicato finora alla Tunué lo dimostrino pienamente. Non che voglia fare l’eroe, ma Tunué ha dimostrato coraggio nell’assecondare questa volontà, e siamo stati premiati dai lettori. Un buon editore il mercato deve anche saperlo influenzare, ampliare e in alcuni casi addirittura creare», ha detto a Studio.

Finora, incluso il romanzo di Funetta, da Tunué sono usciti sette titoli, e per motivi che non possono essere ascritti solo alla bravura dell’ufficio stampa o del direttore editoriale Massimiliano Clemente si è parlato moltissimo di ciascuno, a cominciare da Dettato di Sergio Peter, un racconto di struggente malinconia al limite con l’autobiografia ma lontano sia dall’autofiction che dal memoir, e che arieggia le atmosfere di Dolores Prato e Silone. Subito dopo: Stalin + Bianca di Jacopo Barison, on the road zeppo di citazioni cinematografiche a metà strada tra un romanzo di Chandler e Se mi lasci ti cancello; Tutti gli altri di Francesca Matteoni, una raccolta di frammenti al limite con l’aforisma, dalla scrittura leggera e pastellata; Lo Scuru di Orazio Labbate, storia di un vecchio siciliano emigrato a Milton, West Virginia, che rammenta il folclore della Sicilia in cui ha trascorso l’infanzia, un libro molto amato da Antonio Moresco, scritto in una complessa lingua vicina a Garcia Lorca, Bufalino, Silvana Grasso e Mariosa Castoldi. Poi L’appartamento di Mario Capello, almeno in apparenza il meno espressionista dei libri della collana, che racconta con grande misura e delicatezza i due spazi (concreto e metaforico) dell’appartamento da vendere di un agente immobiliare e del territorio della scrittura, e infine, da pochi giorni, A pietre rovesciate di Mauro Tetti, romanzo già vincitore del Premio Gramsci per gli inediti che intreccia storie di orchi, pozzi sacri e streghe in una sorta di grandioso omaggio a Gianbattista Basile. Nessuno di questi romanzi potrebbe rientrare in una categoria editoriale ben definita, nessuna delle storie in essi narrate si conforma alle aspettative del lettore italiano medio, sarebbe bastato un niente perché cadessero tutte nelle mani del lettore sbagliato (per esempio del bukowskiano nel caso di Barison o del fan di Bolaño in quello di Funetta). Sono cadute invece in quelle dei cinefili, dei fumettisti, dei blogger più influenti, degli stylist, forse anche di certi hipster frequentatori del Cape Town milanese, ma che alla fine sono le mani che contano.

Spesso si dice che una casa editrice di qualità è un “progetto”, parola che, se vista nella sua connotazione architettonica, presuppone un riparo. Così come si progetta una casa affinché le intemperie non minaccino chi vi abita, e se ne delineano gli spazi sulla carta, gli editori scelgono cosa inserire nel proprio catalogo sulla base di una minaccia esterna. Nove volte su dieci la minaccia è pretestuosa, o comunque è una minaccia che hanno prima individuato altre forme di comunicazione parallele all’editoria (la minaccia della televisione, delle ideologie, ma anche la minaccia della “leggerezza”, dell’“immediatezza”), forse una prima ragione per cui gli editori italiani negli ultimi anni sono stati più reattivi che idiosincratici. La prima reattività è avvenuta all’inizio degli anni Duemila proprio nei confronti degli autori che furono chiamati “cannibali”, e il tentativo di normalizzazione delle scelte successive è stato talmente disastroso che nel giro di pochi anni quegli stessi autori sono tornati prepotentemente in carica, divenendo gli scrittori di riferimento della generazione dei nati negli anni Ottanta e Novanta.

Ma quando una minaccia di grande portata aumenta, ad esempio comincia a riguardare il futuro stesso dei libri, quando cioè il senso della fine si approssima, la progettazione non basta più: è necessario l’ornamento. In questo discorso la storia dell’architettura è forse più utile di quella della letteratura. L’uomo decora e abbellisce quanto più ha paura. Molti editor, anche all’estero, si sono mossi in modo bipolare dinanzi a questa percezione: collane per l’ornamento giocoso, e collane per le cose serie. Non ha sempre funzionato. Perché? Perché gli autori di là da venire – e cioè quelli attuali – avrebbero deciso da soli di intraprendere il percorso dell’ornamento, sotto le forme del camp più estremo, del divertissement, delle ucronie, della commistione goliardica tra i generi, delle storie-sogni e delle lentificazioni, e mai funzionalmente a un progetto pedagogico. Questa cosa andava respirata subito, compresa subito, ma in Italia sembra che non si possa chiedere né al sistema editoriale né a quello cinematografico di compenetrare l’aria del tempo. Tunué rappresenta una felice eccezione, in grado di convivere, pacificamente, con case editrici di sensibilità per alcuni versi affine come minimum fax, marcos y marcos e nottetempo.

Funetta, Gabriele Di Fronzo, e dopo ancora l’ultimo libro di Giordano Meacci. Da marcos y marcos, nel frattempo, è in uscita Io e Henry del venticinquenne Giuliano Pesce, storia davvero adorabile del paziente di una clinica psichiatrica che confida a un giornalista conosciuto per caso di essere un agente segreto. Deve recuperare il Registro-01, ossia il più importante documento nella storia dell’umanità. Fuggiranno insieme verso Roma, a bordo di una Panda, per andare alla festa della contessina Kosinceva, in possesso di informazioni sul prezioso registro. Un romanzo del genere mi costringe ad ammettere, un po’ a denti stretti, che in fondo la regola cui obbediscono Funetta, Di Fronzo, Pesce e tutti gli altri è soprattutto una: divertirsi. Ma il discorso resta più complicato di così.

Nelle immagini: tassidermia all’asta a Billingshurst, Inghilterra, nel novembre 2015 (Rob Stothard/Getty Images)

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.