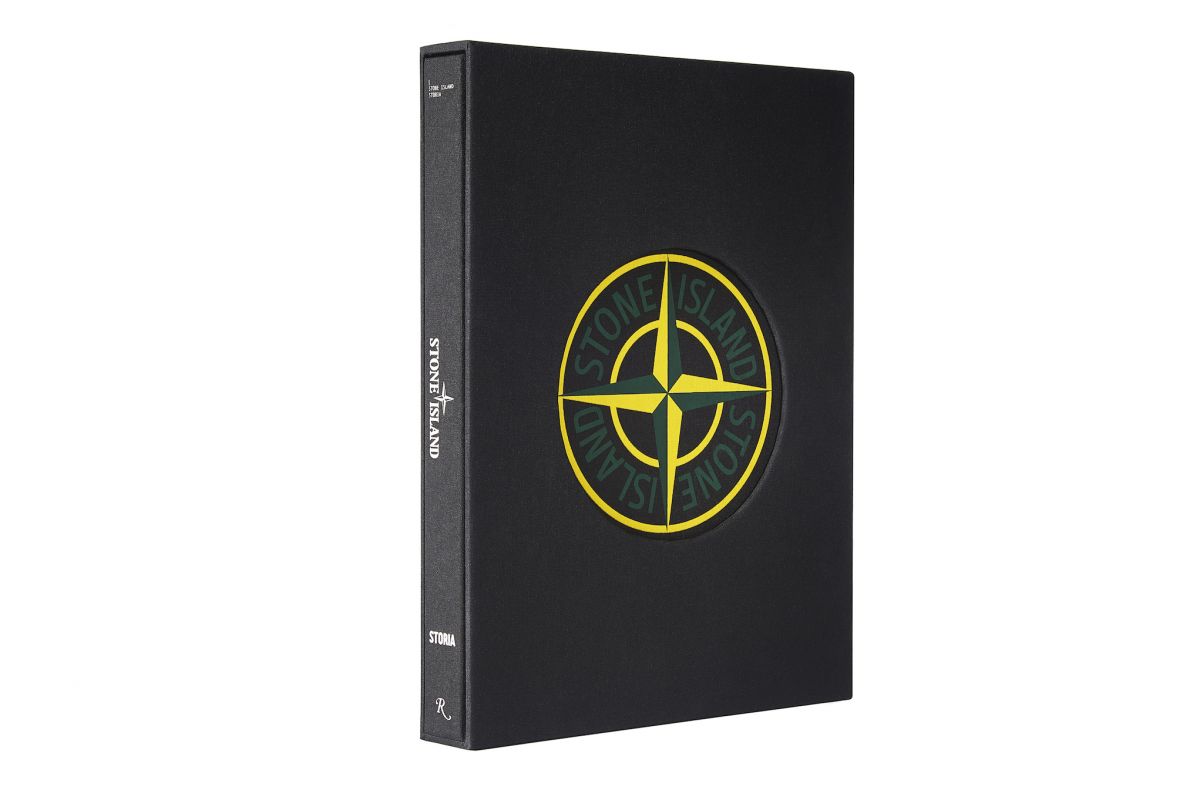

Stone Island, 40 anni di storia in un libro bellissimo

Intervista a Carlo Rivetti, direttore creativo e presidente del marchio in occasione dell'uscita del libro Stone Island: Storia.

«Questo libro non celebra un inizio o una fine, ma piuttosto la continuità. Quella che è nel Dna di Stone Island dal 1982 a oggi». Una questione di “storia”, come spiega Carlo Rivetti, direttore creativo e presidente del marchio che sulla ribellione al formale ha costruito un’intera azienda. E si chiama proprio Stone Island: Storia la nuova monografia (arriva dopo il primo volume, Archivio ’982-’012) pubblicata da Rizzoli New York che racconta i quasi 40 anni di un brand italiano eppure tanto internazionale, che tra testi di giornalisti-scrittori quali Eugene Rabkin, Paul Gorman e Jian Deleon e un apparato iconografico composto anche da immagini inedite, guida chiunque lo sfogli alla comprensione della sperimentazione e del ruolo che il marchio ha avuto nella nostra cultura. Che non ha seguito, ma influenzato. Con i paninari degli anni ’80 e i capi acquistati per essere esibiti, gli hooligan inglesi, gli amanti dell’hip hop nordamericani. Stone, come la chiama Rivetti, quasi fosse una parte di sé, «guardando questo libro ho rivisto la mia vita», sbatte la mano sul tavolo per rimarcarne l’importanza, parla con la gente con un atteggiamento poco verticale, più profondo, umano. «Sono orgoglioso di ogni capo che esce dall’azienda e della sua storia. Quando incontro qualcuno per strada che indossa Stone ancora mi commuovo».

ⓢ Anche per questa relazione con il proprio marchio, quando si tratta di raccontare la storia di un brand di culto come Stone Island c’è sempre l’ansia di operare una selezione, decidere cosa mettere e a cosa rinunciare. È venuta anche a voi un po’ di ansia del racconto?

Certo, anche perché se dovessimo raccontare la storia in modo esaustivo probabilmente avremmo bisogno di 10 volumi. Questo invece è un distillato corretto, perché racconta la nostra storia in tutte le sue sfaccettature. E lo fa senza nascondersi, senza negare quella che è stata la realtà. Come per gli hooligan, che hanno comunque fatto parte della nostra storia [quando ci furono gli Europei del ’96, nelle foto degli scontri tra i tifosi inglesi e la polizia il marchio Stone Island era molto visibile, nda]. Racconto sempre che in una delle visite fatte in azienda dai consumatori inglesi, un giorno è arrivato un signore che ha preso il Daspo a vita e mi ha detto «ho smesso di fumare, di bere, anche di andare allo stadio. Della mia vita precedente mi è rimasta solo Stone Island».

Stone Island: Storia, cover. Testi di Eugene Rabkin, Paul Gorman e Jian DeLeon, con un’introduzione di Carlo Rivetti e la prefazione di Angelo Flaccavento. Art Direction by SimonFoxton (&SON), Rizzoli New York

ⓢ In effetti sfogliando il libro quella parte colpisce, conoscendo la delicatezza con cui avete trattato il tema. Quanto la storia di Stone Island la racconti tu e chi la fa, e quanto invece la raccontano i consumatori?

Credo che in quelle pagine ci siano tanti consumatori, perché con loro per me esiste un rapporto totalmente intimo, che tocca la pelle, proprio come un capo d’abbigliamento. E i nostri consumatori sono parte integrante della nostra storia, anzi, potrei dire che l’hanno costruita loro.

ⓢ Li hai visti cambiare? Guardando la monografia emerge comunque un tratto sempre comune, come se ci fosse stato uno “zoccolo duro” di Stone Island, degli appassionati che erano “un po’ più avanti”. Ma poi ci sono anche tutti gli altri, in altri Paesi, altre generazioni.

Quello che mi ha impressionato per esempio, è che la prima volta che abbiamo fatto questa sofisticata operazione di marketing in Germania, prendendo un tavolo all’Oktoberfest, e al secondo litro di birra con i miei clienti eravamo ovviamente tutti migliori amici, mi sono reso conto che questi erano uguali ai miei clienti italiani. Mi è capitato anche in Cina, a New York. È come se fosse cambiato tutto per non cambiare niente, per dirla un po’ come Tomasi di Lampedusa.

Con i consumatori per me esiste un rapporto totalmente intimo, che tocca la pelle, proprio come un capo d’abbigliamento

ⓢ Riscontri una certa continuità quindi come tipologia di appassionati?

Sì, la vedo anche nelle nuove generazioni che spesso conoscono alla perfezione storia e prodotto. Ed è incredibile. Ovviamente è cambiato tutto in realtà, ma è come se la passione fosse più matura. Mentre agli inizi abbiamo avuto il colpo di fortuna di beccare e di fonderci con la prima generazione di maschi italiani, i paninari, che non aveva bisogno di coprirsi, ma di mostrare, oggi che di prodotto in giro per il mondo ce n’è tantissimo, chi arriva a Stone ci arriva in modo più maturo. Approfondisce. Ed è una cosa che consiglio a tutti i miei studenti del Politecnico, andate a fondo.

Carlo Rivetti, Photo by Francesco Barasciutti (p. 11)

Olympiastadion, Monaco, 2000. Arsenal F.C fans, Photo by Drax Wd (p. 235)

ⓢ E tra tutti questi consumatori, queste parti, ce n’è una che è rimasta esteticamente e iconograficamente storica. Quella del paninaro, degli anni in cui Stone Island esplode. Perché secondo te, qual era la caratteristica che lo ha reso un marchio così desiderabile?

Ricordo che a un certo punto arrivò in azienda un giornalino che si chiamava Paninaro, con una pagina dedicata alla “divisa del paninaro”, con le Timberland, le calze Burlington, i jeans di Levi’s con le pezze di Najoleari, la felpa di Best Company, il piumino di Moncler e sotto c’era scritto, cito, «oggetto del desiderio: Stone Island». Comunque i paninari organizzano ancora alcune delegazioni e una volta all’anno vengono in negozio, li ricevo io. Ci si potrebbe fare un film. Abbiamo anche prodotto una t-shirt celebrativa solo per loro.

ⓢ Che storia italiana incredibile.

Io sono torinese, e grazie a loro per noi Milano era come New York. Varcare il Ticino ci dava persino l’ansia.

ⓢ Ci sono due caratteristiche di Stone Island che in questo momento apparentemente stridono con quanto cercano di fare i brand. Prima di tutto, il fatto che al di là della tua figura, il marchio non è legato al creativo del momento. E poi avete un rapporto con la comunicazione sintetico, proprio in un momento in cui c’è una bulimia di comunicazione. Come è possibile essere un brand incredibilmente contemporaneo e non avere due delle caratteristiche principali che al momento hanno tutti gli altri?

Forse proprio grazie alla nostra diversità. Anche io sono convinto ci sia un eccesso di comunicazione. Noi cerchiamo di parlare solo quando abbiamo qualcosa da dire, e di farlo sempre e solo attraverso il prodotto. Quando abbiamo iniziato il nostro format di comunicazione pubblicitaria, per prima cosa ho detto “voglio gli occhi della tigre”, come diceva Julio Velasco. Volevo gente vera, con foto segnaletiche, semplici. È come quando compri una macchina, nel libretto non ti dicono “ehi hai comprato una splendida auto, di un colore strepitoso” ma quanto consuma, le emissioni, tutte cose tecniche. E noi vogliamo essere così, senza retorica.

Stone Island Badges, dal 1982 al 2021. Photo by Sabrina Tanzi (pp. 134-160)

So Solid Crew, dicembre 2001. Photo by Phil Knott (p. 246)

ⓢ E infatti la vostra storia è andata sempre più a stringere, dirigendosi verso un’essenzialità che però non è restringente, ma anzi, totalmente inclusiva.

Negli anni ’80 si diceva che i grandi stilisti vivevano in una torre. Noi siamo completamente il contrario. Quando il consumatore finale mi incontra di solito si stupisce di vedermi così, perché parlo, chiacchiero, racconto. Perché è bello.

ⓢ Il brand ti somiglia in questo.

Credo proprio di sì. Perché il prodotto è importante, ma lo è anche l’azienda. Durante questo maledetto periodo, tutto il nostro customer care ha continuato a lavorare, ad avere rapporti con i clienti. Uno ha chiamato la sua bambina Greta come il capo del custumer service.

Il mondo è cambiato dalle scarpe, quando hanno iniziato a mettersi ai piedi le sneaker, Nike, Adidas, le nuove generazioni hanno cambiato per sempre il loro modo di vestire

ⓢ Tornando alla moda, proprio nel momento in cui era fatta in un certo tipo, era rigida, rigorosa, quando era un’altra cosa rispetto allo sportswear, tu hai capito che prima o poi sarebbero andati a sovrapporsi completamente come oggi. Forse perché non è tanto legato a un’estetica, ma un modo di fare le cose, più contaminato, più circolare. Come mai siamo arrivati finalmente al compimento di questo disegno?

Io sono stato spettatore interessato della costruzione del made in Italy, e conoscendone le logiche è stato più facile predire in qualche maniera il cambiamento, anche se tutto il mio ragionamento è partito guardando come andavano a scuola i miei figli, che si vestivano come io andavo in palestra. Da lì la mia teoria: se questa generazione non impara a vestirsi in un certo modo più formale adesso, non lo farà mai, e così è successo. Il mondo è cambiato dalle scarpe, quando hanno iniziato a mettersi ai piedi le sneaker, Nike, Adidas, hanno cambiato per sempre il loro modo di vestire.

ⓢ Ed è un fenomeno ciclico come pensano alcuni, o definitivo?

Io sono un “capospallista” di formazione, e so che se scegli un abito oggi, soprattutto se sei giovane, lo scegli per un lavoro, un colloquio, un’occasione particolare. Ma la vita di tutti i giorni è un’altra cosa, come ha dimostrato l’esperienza devastante che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Inoltre, è provato che un abbigliamento rilassato e informale faciliti i rapporti interpersonali. Il mondo non può che andare lì.