Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

La natura fuori dalla natura

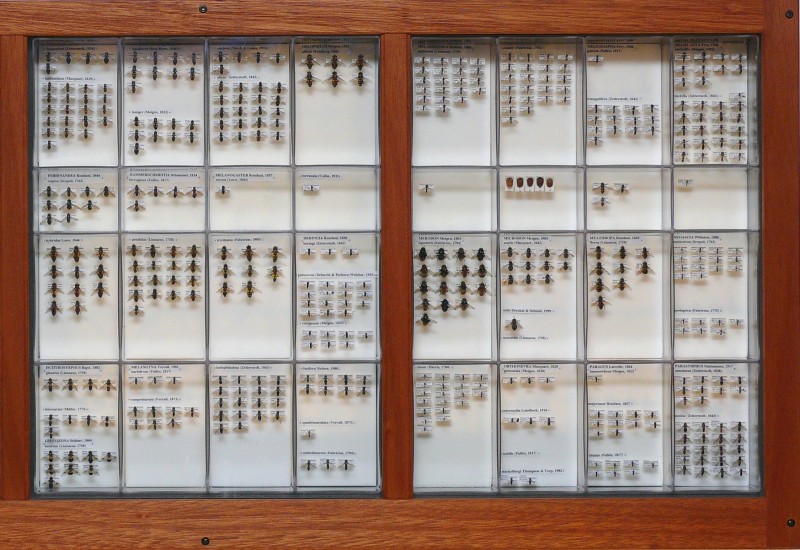

Cercare insetti nelle zone militari: un'anticipazione de L'esattore esaurito che trovò la felicità, il prossimo libro di Fredrik Sjöberg.

Fredrik Sjöberg, lo scrittore, biologo ed entomologo svedese e secondo noi uno dei più interessanti autori di nature writing, è a Roma in in occasione di Libri come: sabato pomeriggio incontra Paolo Nori per parlare dei suoi tre libri finora usciti in Italia, L’arte di collezionare mosche, Il re dell’uvetta e L’arte della fuga, tutti editi da Iperborea. I dettagli dell’incontro potete trovarli su questo sito. Qui invece vi proponiamo un’anticipazione del suo prossimo libro, L’esattore esaurito che trovò la felicità, che Iperborea pubblicherà nel 2019, nella traduzione di Andrea Berardini. In questo estratto, Sjöberg racconta della sua esperienza quando fu incaricato di censire gli insetti rari nelle aree militari.

***

Calibro 5.56, senza dubbio di un fucile automatico Ak 5. Presi un rapido appunto e pensai: nulla è estraneo al naturalista. Ne raccolsi altri dall’erba. Strano, molto strano. Chi mai al mondo fa il nido in un bossolo? E quando arriveranno i fanatici dei volatili? Era una tranquilla sera d’estate, ancora non troppo fredda, con le tottaville che cantavano sopra il bosco; sedevamo su un masso accanto a una strada sterrata deserta, all’estremità settentrionale del grande poligono militare sull’isola di Utö, nel Södermanland. L’atmosfera era bella, pervasa da una beata soddisfazione, per il semplice motivo che una mezz’ora prima il mio compagno d’escursione dall’occhio lungo aveva scovato un’averla capirossa, una femmina adulta, in un boschetto di salici a qualche passo dalla strada. Così ce ne stavamo lì in attesa dell’arrivo degli ornitologi più accaniti di Stoccolma. La voce si era sparsa, ma per il momento tutto era ancora quieto. Fu allora, verso il crepuscolo, quando mi alzai e feci un passo verso il mio zaino e il termos del caffè, che colsi l’inconfondibile ticchettio proveniente dai bossoli tra l’erba secca.

***

Il destino di uno scrittore è di campare di lavoretti saltuari, e per una serie di coincidenze quell’estate la mia occupazione consisteva nel censire gli insetti rari nelle aree militari. Passavo le giornate a esplorare in bicicletta i poligoni di tiro, a catturare farfalle tra le piante di campo che fioriscono sulle tracce dei carri armati, a setacciare coleotteri nei fusti carbonizzati ai margini di enormi crateri ricoperti di frammenti di granate; mi sorprendeva la fauna di specie rare che abitava i massicci alberi morti che i ragazzi dietro i cannoni si erano divertiti a spezzare in due. Che ricchezza! E la sera, mentre il re di quaglie gracchiava e le gru cenerine strillavano ai margini degli acquitrini, l’atmosfera era magica come se mi fossi inoltrato in una poesia di Harry Martinson.

Può darsi, pensai, che sia questa la ragione per cui le sue poesie oggi vengono lette così poco. D’altronde scriveva di un paesaggio che ormai non esiste quasi più. Eppure, lì dove mi trovavo, tutto resisteva ancora: i biotopi transitori tipici della piccola agricoltura, preservati da vampate di fuoco e mezzi cingolati. Perfino Harry avrebbe perdonato la brutalità, se avesse potuto incamminarsi tra rigogliosi intrichi di cuscuta coperta di rugiada, in mezzo a campanule, centonchi e ciuffi di gramigna dorata.

Karl-Erik Forsslund, al contrario, si sarebbe di certo infuriato. Anche lui era un poeta, oltre che un influente ideologo nelle prime fasi di vita dell’SNF, l’Associazione svedese per la protezione della natura, durante gli anni Dieci. Un ardente romantico nazionalista, nel cuore della triste epoca in cui le terre incontaminate e gli idilli bucolici battevano in ritirata davanti alla barbarica espansione della società industriale. Credetemi: lo capisco benissimo. D’altra parte, proprio Forsslund è un esempio di come i valori scadano rapidamente. Nel suo classico testo Hembygdsvård (La cura del territorio), pubblicato nel 1914, esclama, quasi in preda alla disperazione: «E i maestosi fiori selvatici sono stati sostituiti dal seguito della cultura, ovvero le piante infestanti e le erbe che crescono tra i rifiuti, la feccia e la marmaglia nella retroguardia dell’esercito trionfante: tarassaco e romice, cardo e bardana, ortiche ed erba storna […] Cardi e ortiche, isopodi e passeri, cornacchie e ratti – ecco la flora e la fauna che il presente si è sforzato in ogni modo di nutrire e diffondere su tutta la terra! Esiste un’unica immagine che si presenta come risultato inevitabile di tali premesse: la metropoli odierna è una ferita aperta che corrode ogni cosa attorno a sé – corrode sempre più la pelle sana della terra.»

Probabilmente gli mancava il paesaggio della sua infanzia. Non era tanto l’azione umana ciò da cui voleva difendersi, quanto piuttosto le trasformazioni dell’epoca, rapide, casuali, inarrestabili. A spingerlo era naturalmente il lutto per la devastazione, l’appiattimento e la generale bruttezza, le stesse emozioni che ancora oggi ci inducono a maledire a denti stretti le miglia e miglia di boschi da legname e i tristi deserti di cereali. Certo, era così. La differenza è che oggi il paesaggio dell’infanzia è un altro, forse non sempre vasto e bello quanto i pascoli e i campi di fieno dell’epoca, ma spesso altrettanto brulicante di vita. Quartieri residenziali, parchi, corsie d’emergenza, aree portuali, cimiteri, e sì, perfino poligoni e discariche ospitano una straordinaria varietà di specie diverse. Ma tutto questo può davvero costituire il terreno di coltura di un impegno e di un genuino interesse per la natura?

Sì, credo io, per quanto possa sembrare bizzarro. Ovviamente, le catene montuose incontaminate, gli arcipelaghi isolati e le antiche foreste continueranno a esercitare il proprio fascino peculiare anche in futuro, generazione dopo generazione, ma il primo germe di curiosità e la passione stessa per la natura nasceranno, come sempre, altrove, più vicino alla quotidianità e all’infanzia. E lì il confine tra cultura e natura si fa più labile e tutto sommato insignificante. I sobborghi di Katthult e Bromma sono sorti grazie a una radicale trasformazione degli ambienti naturali d’origine; il punto è che il risultato ci piace. Potremmo chiamarla una razzia fortunata.

Ma ci vuole tempo, per due ragioni. In parte bisogna aspettare che i nuovi ambienti naturali prendano forma e si riempiano di specie provenienti dai biotopi confinanti; in parte occorre tempo perché noi, frequentatori della natura solitamente spaventati dalle novità, ci abituiamo e accettiamo i cambiamenti come espressioni della natura stessa. Che le cose stiano così lo dicono due esempi in cui mi sono recentemente imbattuto. Non so cosa Karl-Erik Forsslund, quasi cent’anni fa, pensasse degli elettrodotti e degli orti urbani; magari li riteneva indispensabili per ragioni sociali, ma non era neppure sfiorato dall’idea di considerarli natura, ancor meno una natura degna di rispetto. E non vi era neanche ragione per farlo. Gli elettrodotti, tanto per cominciare, all’inizio del secolo erano una novità assoluta, uno sfregio deturpante in un paesaggio culturale e boschivo familiare e amato. Doveva solo passare un po’ di tempo.

Nel corso dello stesso secolo che ha visto una riduzione dei prati e dei pascoli svedesi da due milioni a meno di mezzo milione di ettari, sono stati realizzati 450.000 chilometri di corridoi per elettrodotti, su un’area totale di 300.000 ettari, corrispondente alla superficie dell’intera isola di Gotland. All’inizio erano senz’altro brulli e squallidi, e in un certo senso sono tuttora brutti, ma col tempo hanno iniziato a riempirsi di specie in fuga dalla vegetazione in rapida ricrescita. Oggi alcune delle tratte più antiche hanno raggiunto gli stessi valori naturali delle riserve di pascoli protette con tanta inedita compassione. Questi lunghi habitat di confine vengono conservati grazie a continue opere di manutenzione ogni qualche anno, il che favorisce numerosi animali e piante rari che sparirebbero in un infittirsi della vegetazione. Censimenti accurati negli ultimi anni hanno dimostrato che proprio i corridoi degli elettrodotti possono ospitare ricche popolazioni di specie, come la genzianella campestre, la parnassia palustre, la manina rosea, il botrichio lunaria, il sempiterno di montagna e l’eufrasia, oltre a farfalle come l’Euphydryas aurinia, la Glaucopsyche alexis, la pieride del biancospino e molte, molte altre.

Gli orti urbani, invece, non sono nemmeno brutti. Anche questi sono un’invenzione dell’epoca di Forsslund, l’idea arrivò dalla Germania e fu introdotta in Svezia da Anna Lindhagen, una delle poche donne tra i fondatori dell’SNF. I primi lotti vennero organizzati a Malmö negli anni Novanta dell’Ottocento, e già un paio di decenni più tardi, dopo un’impennata in seguito alla Prima guerra mondiale, se ne trovavano in quasi ogni città svedese. E ora il tempo, nient’altro che il tempo e la fantasia umana, li hanno trasformati in miniere d’oro per chiunque nutra interessi biofili. In nessun altro luogo il cuore artificiale della natura urbana batte così forte. Oltre a tutto ciò che viene seminato e piantato deliberatamente, si incontrano centinaia, anzi, migliaia di piante selvatiche, insetti, uccelli, anfibi, roditori – di tutto di più, tutt’insieme. Cicogne e starne ovviamente non se ne trovano, ma a ben guardare un comune orto urbano svedese è una sorta di microcosmo; non una copia in miniatura di un paesaggio scomparso, quanto piuttosto un habitat tutto nuovo, dove specie tradizionali convivono fianco a fianco con piante e animali arrivati più tardi.

I parchi cittadini e i cimiteri possono essere ottime mete da esplorare per chi si interessa di biologia urbana, ma spesso sono troppo ordinati e curati e dunque, in quanto a varietà, non possono competere con il groviglio anarcoide di appezzamenti e sentieri contorti degli orti urbani. Ogni volta che qualcuno sostiene che, al giorno d’oggi, l’analfabetismo biologico sia inevitabile perché la natura è troppo distante dalla quotidianità e dall’infanzia dello svedese contemporaneo, suggerisco di visitare il più vicino orto comunitario per riflettere un po’. C’è più biodiversità lì di quanta se ne possa contemplare in tutta una vita.

Le città intere possono essere considerate degli ecosistemi. Per lo più sono giovani e caratterizzate da specie opportunistiche, che traggono vantaggi dal caos, ma allo stesso tempo sono sempre più vecchie, più mature, e dotate di zone alberate che, per via della loro età, sono ben più che una pallida reminiscenza delle sterminate foreste dei tempi antichi. Di fatto, la presenza nelle nostre città di olmi, castagni, querce, tigli e altre latifoglie è così consistente che molti insetti che vivono nelle cavità dei tronchi e numerose altre specie altamente specializzate, al contrario di quelle opportunistiche, compaiono proprio qui in numeri eccezionali. Alla città manca senz’altro il silenzio della natura disabitata, la sua bellezza e la sua aria più poetica, ma in quanto a biodiversità l’ecosistema urbano regge benissimo il confronto. Considerare la città «una ferita aperta che corrode ogni cosa attorno a sé» non è più una posizione rispettabile. Non perché sia tutto rose e fiori – c’è ancora parecchia strada da fare – ma perché questo è da generazioni l’ambiente naturale della maggior parte delle persone. E chi ritiene di crescere in una ferita aperta difficilmente svilupperà una grande sensibilità per la natura; nessun Discovery Channel al mondo potrà mai rimediare.

Da un secolo a questa parte siamo così occupati a preservare il passato che non abbiamo colto la maggior parte delle novità che ci crescono sotto il naso. Anche se forse non è così strano. L’idea stessa dell’SNF, tutto sommato, non era che aumentare la protezione di ciò che era minacciato da una miope sete di profitto e da cambiamenti sociali di ogni tipo. E si tratta di un’idea profondamente radicata, anche nella più entusiastica gioia per la scoperta. «Il deposito di rifiuti organici non trattati nelle discariche dovrà cessare, per decisione del parlamento, a partire dal 2005». Con questa malinconica constatazione inizia una delle miscellanee più divertenti mai pubblicate in lingua svedese – un’edizione speciale di 160 pagine della rivista Daphne, (2/2001), intitolata La flora delle discariche nell’Uppland e nel Södermanland 1990-1999. Ora che le discariche hanno i giorni contati, i botanici si sono decisi a esplorarle. Me li immagino, un po’ titubanti, quando l’ultimo camion scaricherà il suo carico puzzolente, i ferventi ammiratori di un biotopo condannato a morte.

La botanica delle discariche è uno sport antico e onorevole, che dopo un inspiegabile calo di popolarità negli anni Sessanta e Settanta ha conosciuto un revival senza precedenti. Il gruppo di cui sopra ha censito 45 discariche nella valle del Mälaren, trovando, proprio come c’era da aspettarsi, circa 500 specie, molte delle quali hanno nomi che io almeno non ho mai sentito. Per esempio melissa moldava e romice a foglie strette. Non è roba per Forsslund, questo è certo. Eppure si tratta di un esempio estremamente eloquente di come la biodiversità gradisca la situazione e fiorisca laddove uno meno se lo aspetti. E di come si possa imparare tantissimo sulla natura, nelle sue forme più gradevoli, in un biotopo immondo che nessuno si sognerebbe mai di proteggere. Qui i botanici si sono trascinati tra la spazzatura e si sono divertiti – di questo non c’è dubbio – e siccome un impegno duraturo si fonda di solito su conoscenza e gioia, ritengo che al contempo abbiano fatto qualcosa di molto prezioso.

Il suo potenziale di divertimento è forse il punto forte della biologia urbana. Certo, anche in città si può essere costretti a incatenarsi da qualche parte per salvare ciò che un vile speculatore vuole sfruttare, ma per lo più la vegetazione urbana è come la natura quotidiana è di solito, né particolarmente esclusiva né particolarmente minacciata, però a portata di mano. E chi cerca trova. Spesso più di quanto si aspetti.

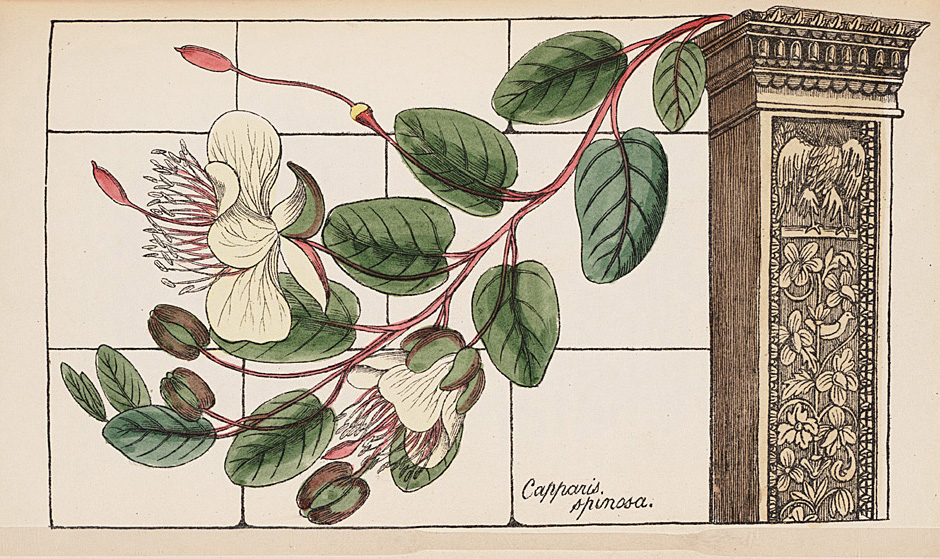

Se vivessi in un condominio con un cortile interno, circondato da edifici colossali, farei come Richard Deakin, il medico inglese che a metà Ottocento, mentre abitava a Roma, fu colto da un raptus e prese a censire la flora del Colosseo. All’epoca la rovina versava in condizioni ben più selvagge di oggi, ma era a ogni modo una costruzione di pietra e cemento nel cuore di una delle città più grandi d’Europa. Si capisce che solo un inglese poteva imbarcarsi in un progetto tanto eccentrico. Non si sa per quanto andò avanti, ma alla fine pubblicò un libro, una raccolta con tavole colorate a mano, che tuttavia pare essere finita nel dimenticatoio abbastanza in fretta. Anche se io ne ho una copia nella mia libreria. Il titolo dice tutto: Flora of the Colosseum of Rome – or illustrations and descriptions of four hundred and twenty plants growing spontaneously upon the ruins of the Colosseum of Rome.

***

Alla fine il poligono si riempì di vita e movimento. Gli ornitologi arrivarono in squadra con l’ultimo traghetto dalla terraferma, pesantemente armati di binocoli e cellulari, e tutti lieti che le esercitazioni militari avessero reso quel posto simile alle distese sabbiose dell’Europa meridionale solitamente frequentate dall’averla capirossa. Ma il più lieto di tutti ero io, mentre pedalavo in direzione della caserma sulla mia verde bicicletta militare, con le tasche piene di bossoli. Il mio datore di lavoro non sarebbe rimasto deluso. A quanto pareva in quella placida desolazione viveva una ventina di specie protette di insetti, e come se non bastasse avevo scovato anche un ragno, una specie – quale ancora non mi è chiaro – che si è specializzata nel fare il nido all’intero dei bossoli in ottone degli Ak 5.

Fredrik Sjöberg sull’isola di Runmarö in Svezia (foto Arni Torfason/Demotixe)

Ultima immagine: un’illustrazione da Flora of the Colosseum of Rome.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.