Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.

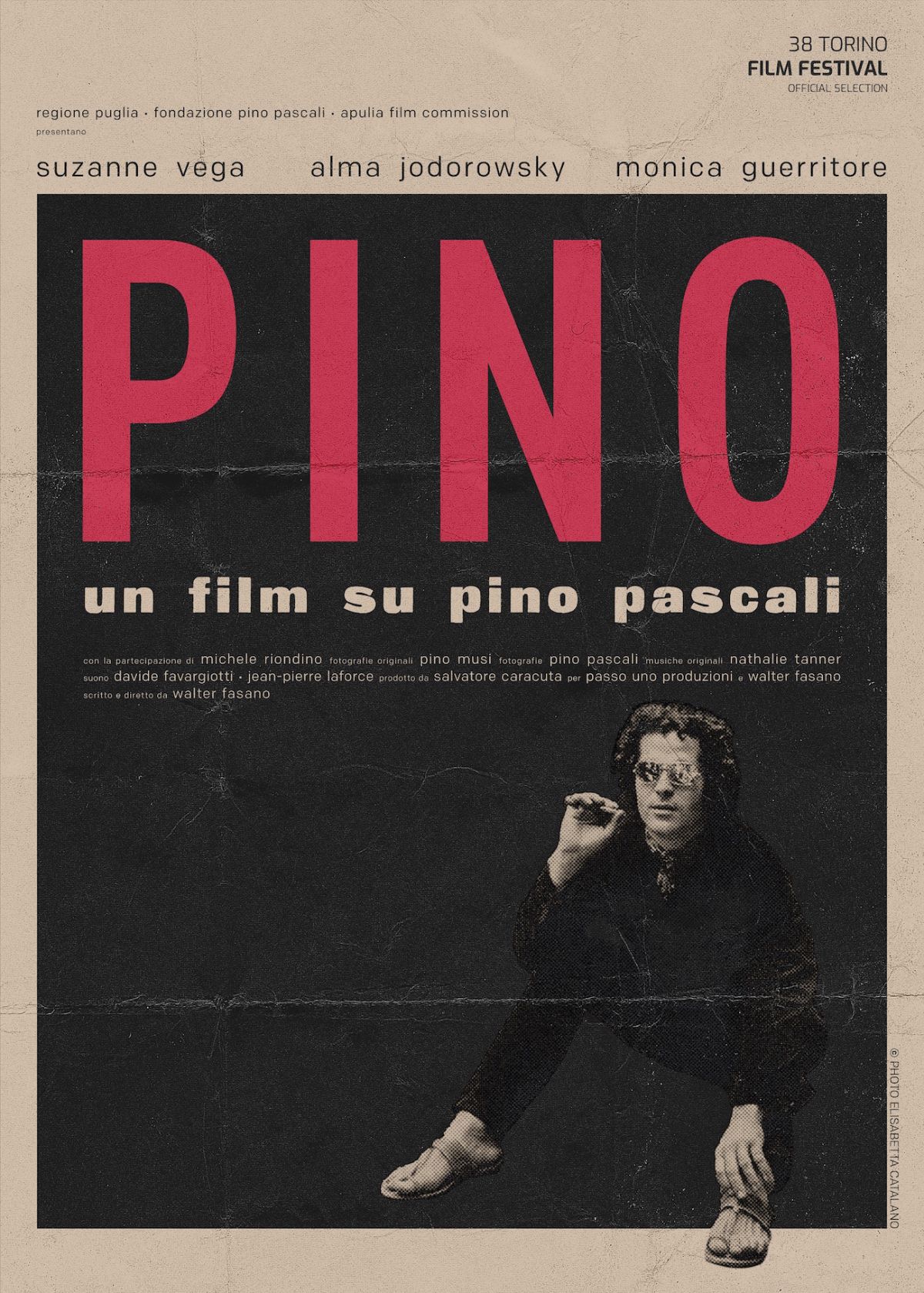

Rievocare Pino Pascali con un film

Intervista a Walter Fasano, storico collaboratore di Guadagnino e regista del documentario premiato al Torino Film Festival, un ritratto del grande artista pugliese morto a soli 32 anni.

All’inizio, dice Walter Fasano, Pino, miglior film per italiana.doc al Torino Film Festival, era un’altra cosa. E non si chiamava nemmeno così. «È nato come un progetto su commissione. Nella primavera del 2018, il museo Pascali di Polignano a Mare mi chiese di girare un piccolo film sull’arrivo di “Cinque Bachi da Setola e un bozzolo”, l’opera di Pascali che avevano acquistato. Dopo averci pensato, però, proposi di fare un documentario. Il mio riferimento era La Jetée di Chris Marker. Il museo disse di sì. E in due anni, il progetto è diventato quello che è diventato». Un ritratto di un artista come Pino Pascali, in cui si rincorrono voci e immagini e in cui Walter Fasano – montatore, regista, sceneggiatore; storico collaboratore di Luca Guadagnino – scandisce con cura i tempi, rallentando o accelerando, trovando una terza via tra arte e documentarismo.

Ogni cosa contribuisce a creare un velo di mistero attorno alla figura di Pascali: come un’aura sospesa e indecifrabile. «Nella mia primissima idea, c’era una sola voce narrante», continua Fasano, «ed era la voce di una donna. Ero indeciso se farla parlare in inglese o in francese. Alla fine, ho scelto un inglese un po’ istituzionale. Perché volevo dare al racconto un tono particolare. E mentre lavoravo sul testo del film, che è stata l’operazione più difficile, ho capito di volere più voci femminili».

ⓢ Quelle di Suzanne Vega, Alma Jodorowsky e Monica Guerritore. Perché voci di donne e non di uomini?

Non so dirlo; non ci ho mai pensato. Ma non ho mai avuto dubbi, a riguardo. Doveva essere così e basta.

ⓢ Qual è il compito del montaggio?

Il montaggio è la musica delle immagini. Ma anche il loro ritmo. Si trova in quello spazio, insomma. Nei primi trent’anni di vita del cinema, nella fase del muto, la musica non veniva dal suono: ma veniva data dal ritmo visivo delle immagini e dalla loro associazione.

ⓢ Che cosa ha imparato, facendo questo lavoro?

Una delle cose più importanti l’ho imparata dal mio maestro del Centro Sperimentale, Roberto Perpignani: una sequenza deve funzionare innanzitutto muta. Con il dialogo, con il suono e la musica è molto facile tenerla insieme. Perché, in un certo senso, ti aiutano.

ⓢ Lei si occupa anche del montaggio sonoro.

Lavorare su suono e immagini insieme ti apre un’ulteriore dimensione. E a me piace sperimentare, inoltrarmi in campi quasi onirici, ipnotici. Perché il montaggio può essere anche questo e può incantare lo spettatore.

ⓢ Che persone sono i montatori?

Per fare il regista devi essere un po’ megalomane ed ego-riferito, e per fare l’attore devi essere un po’ narcisista. Per fare il montatore, invece, devi essere un po’ ossessivo. Ma è l’ossessività che ti salva. Se non sei ossessivo, ti esponi a una tortura. Perché quando monti un film, lo vedi centinaia di volte dall’inizio alla fine. E se non sei ossessivo, non puoi farcela.

ⓢ Non c’è il rischio di venire risucchiati dalla meccanicità del lavoro?

Dipende da come sei, e da come intendi il tuo lavoro. Ogni volta devi farti una doccia fredda e ricominciare da zero. Per me, è sempre così. La domanda che mi faccio è: sarò in grado di montare questo film? Su Pino, ho provato enormi terrori. Non trovavo sempre la forma che volevo, e mi chiedevo in continuazione: ce la farò, sarò capace?

ⓢ Suona come una sfida.

Ogni anno che passa sei sempre più vecchio, e i linguaggi cambiano. E devi sempre scegliere. Lavorare seguendo il cambiamento o contro il cambiamento. Collaborare con il regista o andando contro di lui.

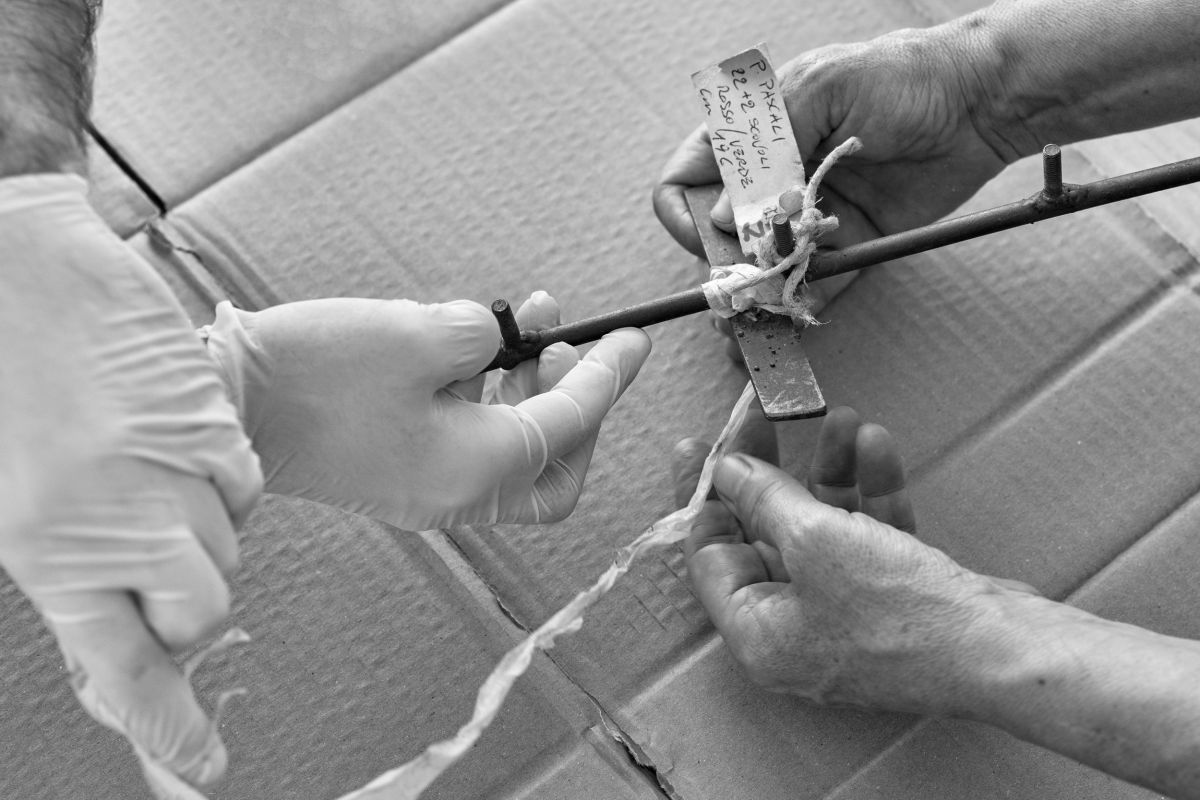

Fotografie di Pino Musi

ⓢ Il montaggio ha il potere di cambiare radicalmente un film. Di riscriverlo.

Può succedere sempre, anche quando un film funziona. Il problema vero, però, è quando il film non funziona. O funziona poco. I film a cui preferisco lavorare sono quelli scritti meravigliosamente e ben recitati. Perché è tutto più facile, tutto più chiaro: e lavorarci è come una passeggiata. È andata così con Call me by your name di Luca Guadagnino.

ⓢ E cioè?

Siamo partiti da un romanzo scritto in maniera chiara, e da lì siamo arrivati a un film cristallino, dritto, immediato. Ci siamo potuti dedicare a una vera e propria distillazione dell’essenza del film.

ⓢ Non ne avete parlato prima?

Con Luca non parlo praticamente mai di quello che facciamo: lo facciamo e basta. Dietro ogni cosa, ogni scelta, ogni decisione, c’è già un ragionamento preciso, evidente, che non ha bisogno di essere affrontato di nuovo.

ⓢ Mi diceva del peso che può avere il montaggio.

Il montaggio può riscrivere un film, e può stravolgerlo, e può farlo brillare e farlo funzionare meglio. Le possibilità che hai sono incredibilmente potenti ed efficaci. Nella mia carriera, mi è capitato due volte di poter evitare qualcosa. Non parlo di tagliare, attenzione: ma proprio di evitare. Si trattava di voci narranti, e in due film ho potuto eliminarle, perché non servivano, diventavano didascaliche, pesanti, inutili. E per me quello era un peccato mortale.

ⓢ Quali film erano?

Non posso dirlo.

ⓢ Lei lavora da molto tempo con Luca Guadagnino.

Da venticinque anni, oramai.

ⓢ Come vi siete conosciuti?

Tramite amici comuni. Io frequentavo il Centro sperimentale, stavo scrivendo la mia tesi sul poliziottesco per il DAMS di Bologna, e lui si stava per laureare alla Sapienza. Ci siamo incontrati in un bar di Testaccio. Luca era con alcuni amici, tra cui Francesco Munzi. Francesco faceva il Centro con me: lui era nel corso di regia e io in quello di montaggio. Avevo montato il suo documentario Nastassia. Luca l’aveva visto e gli era piaciuta una cosa del finale. E ricordo che ne cominciammo a parlare, e poi parlammo anche di In the mouth of Madness di John Carpenter, che era uscito da poco. Ricordo che noi ne parlavamo bene, mentre gli altri l’avevano detestato.

ⓢ Tra Dario Argento e Luca Guadagnino chi sceglie?

Io e Luca siamo cresciuti insieme, e siamo cresciuti insieme anche nell’amore profondo per il cinema di Dario. Ma poi ho lavorato con Dario su tre dei suoi film, e con Luca al remake di un film di Dario. In quel momento abbiamo chiuso il rapporto con i nostri padri, li abbiamo uccisi come si dice: e questo risponde alla sua domanda.

ⓢ Perché non ha lavorato alla serie We are who we are?

Perché stavo lavorando a Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino, che è stato un film estremamente articolato; e stavo lavorando anche al montaggio di Born to be murdered, opera seconda di Ferdinando Cito Filomarino, prodotta sempre da Luca.

Fotografie di Pino Musi

ⓢ Cosa cerca chi vuole fare il montatore?

Ti deve piacere muoverti nell’ombra, non apparire. Il lavoro sul set è come un incontro di pugilato: devi resistere per diverse riprese, per diversi round, e provare anche a vincere. Ma a un certo punto quell’incontro termina, la giornata e le riprese finiscono. Al montaggio, finché una cosa non è risolta, non puoi smettere di lavorare. Hai più tempo, sì: ma non hai scuse.

ⓢ La solitudine è una cosa che si cerca, mentre si monta un film, o di cui si ha paura?

Tutte e due le cose insieme, direi. Dipende da te. A me il silenzio e il raccoglimento piacciono. Affronto il set come Monica Vitti in un film di Antonioni.

ⓢ Com’è cambiato il cinema in questi anni?

C’è un decadimento espressivo clamoroso. E non credo di essere disfattista: ma realista. Ci sono delle ragioni molto precise, dietro questo decadimento. Da un lato, il clima intellettuale in generale. Nello specifico, la discussione sul cinema mi sembra poco interessante e fuori fuoco. Dall’altro, ci sono obiettivi e scopi banali. Negli anni ‘50 e ’60 i film avevano una coscienza particolare, implicita, e si faceva tutto nel migliore dei modi. Dalla scenografia alla fotografia. E si cercava di tagliare via il meno possibile, coscienziosamente. Secondo un mio amico-collega no, il cinema oggi è migliorato. Ma io non ricordo nessuna inquadratura memorabile, in questo cinema.

ⓢ Nessuna?

È difficile trovare qualcosa di veramente interessante. Ci sono i film da festival e le piccole cinematografie di altri Paesi che hanno ancora molto da dare. Ma anche alcuni film mainstream, ritenuti eccentrici e stupendi, sono deludenti. Un esempio su tutti è Parasite: un film, secondo me, costruito a tavolino. Quelle cose, quel linguaggio, la cinematografia coreana le ha sempre fatte: alcuni, però, se ne sono accorti solamente adesso. Oppure pensi a Green book, vincitore dell’Oscar per il miglior film nel 2019.

ⓢ Cosa manca oggi?

C’è stato un momento in cui il cinema ha saputo essere personale e commerciale allo stesso tempo. Come i film di Hitchcock o quelli di Altman. Erano esperienze. E quando vedi film così, ti lasci andare, cominci a sperare, vieni coinvolto: provi qualcosa. Questa cosa succede sempre di meno. Succede con i lavori di Luca, che nel bene e nel male sono sempre un’esperienza.

ⓢ Alla fine che film è Pino?

Uno pieno di porte, di varchi, di ingressi e di soglie. Il mare stesso è una soglia. In qualche modo, Pino è come una seduta spiritica. E a me piace l’idea di aver un po’ evocato l’uomo.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.