Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

L’imbarazzo di rileggersi

Perché proviamo vergogna nel riprendere in mano testi scritti nel passato? Una risposta sotto forma di decalogo.

Quest’estate mi sono trovato a rimettere le mani su un romanzo che ho scritto cinque anni fa. In Italia è uscito nel 2011 e da allora, se si escludono le poche pagine adatte ai reading, non lo avevo mai riletto. (In un’intervista Roberto Bolaño ha detto che era «contro la sua religione» e, se me lo chiedevano, anch’io rispondevo così, a volte citando la fonte e a volte no). Ma quest’anno sarà pubblicato in Germania e la traduttrice, prima di mettersi al lavoro, mi ha chiesto se volevo cambiare qualcosa. Ho detto di no, perché per farlo avrei dovuto rileggerlo, e rileggerlo era contro la mia religione. Poi ho cambiato idea.

Quest’estate mi sono trovato a rimettere le mani su un romanzo che ho scritto cinque anni fa. In Italia è uscito nel 2011 e da allora, se si escludono le poche pagine adatte ai reading, non lo avevo mai riletto. (In un’intervista Roberto Bolaño ha detto che era «contro la sua religione» e, se me lo chiedevano, anch’io rispondevo così, a volte citando la fonte e a volte no). Ma quest’anno sarà pubblicato in Germania e la traduttrice, prima di mettersi al lavoro, mi ha chiesto se volevo cambiare qualcosa. Ho detto di no, perché per farlo avrei dovuto rileggerlo, e rileggerlo era contro la mia religione. Poi ho cambiato idea.

Era troppo tardi, Klaudia aveva già terminato una prima stesura. Però ha detto che avrei potuto apportare modifiche al testo a patto che fossero solo cancellature, di modo che potesse inserirle quando riscontrava la sua bozza col testo originale. Ho accettato. Ne è uscito un testo che sembra un rapporto strappato all’FBI tramite il Freedom of Information Act. Quel romanzo lo avevo scritto a 26 anni, che adesso mi sembrano pochissimi. Aveva subito un editing conflittuale e, per varie ragioni, non del tutto efficace. Era andato benino, come vendite, e aveva ottenuto buone critiche e due o tre premi.

A volte ripensavo ad alcune frasi o a certe scene, e mi dicevo avvampando che nessuno aveva compreso il mio capolavoro. A volte ripensavo ad alcune frasi o a certe scene, e mi pareva impossibile che mi avessero lasciato svergognarmi pubblicando a mio nome una tale schifezza. Né nell’uno né nell’altro caso rileggevo quelle frasi o quelle scene, perché era contro la mia religione. Ora che l’ho fatto ho notato alcune cose. Se me le avessero dette prima mi sarebbero servite, penso, e per questo le pubblico sotto forma di consigli. (Non è vero. Se me le avessero dette prima avrei pensato che i consigli servono solo agli sprovveduti. Avrei avuto ragione: a 26 anni ero uno sprovveduto).

1. Le frasi di cui andavo più fiero, salvo due o tre eccezioni, oggi mi fanno arrossire e le cancellerei senza esitazioni. Non penso che si tratti di una evoluzione stilistica; è semplicemente un affinamento del senso del ridicolo, che evidentemente matura con più lentezza dei bulbi piliferi. Ad esempio: a un certo punto del libro paragono la gioia sorpresa di un personaggio a quella di un viandante che nel deserto avvista, all’orizzonte, un geyser di Martini dry. Già.

2. In generale all’epoca davo molta importanza alla forza di certe frasi o a certi passaggi specifici, che mi sembravano cruciali per la bellezza del libro. Forse ha a che fare col fatto che a scuola spesso la letteratura si studia attraverso le antologie. Di certo non è slegato dalla mia abitudine, ora abbandonata, di crivellare i libri di orecchiette in corrispondenza delle frasi potenti. In ogni caso, è un modo di vedere le cose che oggi sento molto lontano. Paradossalmente penso che Lolita, o Le illusioni perdute, o Democracy, o Il cardillo addolorato resterebbero capolavori anche se in un incendio perdessero tre, dieci, sessanta pagine a caso e ci arrivassero mutili o intermittenti. Probabilmente trapelerebbe qualcosa della loro grandezza anche a tradurli con Google Translate, anche a riassumerli di fretta al telefono. In un certo senso questo è tragico per chiunque ami la letteratura e la lingua. In un altro senso è il contrario.

Ho provato il desiderio di cancellare molti avverbi, molti aggettivi, qualche frase, alcuni paragrafi, una scena intera

3. Le parti di cui mi vergognavo mi fanno vergognare ancora, ma di meno. Mi sembrano un po’ cave, o un po’ superficiali, ma mi rendo conto che le loro mancanze non hanno a che fare con una mia insufficienza ma con la fretta. Ho rinunciato troppo presto a cogliere il tono giusto, mi sono accontentato. Forse accontentarsi è inevitabile quando si scrive un romanzo – il tempo che ci vuole a finirlo è sufficiente a crescere, cambiare come persona: e quindi a guadagnare esperienze e acume che ti portano ad esigere di più da quello che hai scritto prima. Forse no. Magari se avessi fatto un’altra rilettura avrei riempito alcune di quelle cavità, approfondito certe superfici. In quel caso, ne sarebbe valsa la pena.

4. Anche qui però vale il principio di prima: nelle sessanta pagine bruciate possono sparire le tue frasi preferite ma anche quelle brutte. E cioè: se il romanzo tiene, se il lettore ha voglia di farsi portare dalla tua lingua o di farsi prendere dalla trama, non presterà molta attenzione all’aggettivo sbagliato, al gesto goffo o implausibile, alla descrizione troppo lunga. Di questo ho esperienza personale. Da traduttore spesso sviluppi una vicinanza al dettaglio testuale molto maggiore di quella dell’autore; se è in vita, capita che gli mandi una mail per chiedergli lumi su un aggettivo su cui ti sei rotto la testa per giorni e lui o lei ti risponde: «Quale aggettivo?». Traducendo Tenera è la notte ho notato vari punti in cui Fitzgerald si contraddice, o si ripete, o tira fuori banalità sconcertanti. Questo non nega la grandezza del romanzo, ma la conferma. Se non fosse stato strepitoso, il difetto sarebbe venuto a galla.

5. Scrivere di te è facile e questo ti impigrisce. Rileggendo, mi sembra che i personaggi che ho risolto meglio sono quelli che – per età o ceto – mi somigliavano meno. Mi costringevano a usare l’immaginazione. Ho descritto due anziani di cui sono ancora molto contento (pur avendo dato loro un’età che adesso è quella di mio padre, che non è anziano). Ho scritto un personaggio albanese che, nonostante tutto, mi sembra solido e lontano dai cliché. I personaggi miei coetanei (quelli che allora erano miei coetanei) mi appaiono invece dogmatici e sovraccarichi, si prendono un po’ troppo sul serio. Forse anche io ero così.

5. Scrivere di te è facile e questo ti impigrisce. Rileggendo, mi sembra che i personaggi che ho risolto meglio sono quelli che – per età o ceto – mi somigliavano meno. Mi costringevano a usare l’immaginazione. Ho descritto due anziani di cui sono ancora molto contento (pur avendo dato loro un’età che adesso è quella di mio padre, che non è anziano). Ho scritto un personaggio albanese che, nonostante tutto, mi sembra solido e lontano dai cliché. I personaggi miei coetanei (quelli che allora erano miei coetanei) mi appaiono invece dogmatici e sovraccarichi, si prendono un po’ troppo sul serio. Forse anche io ero così.

6. Non ci sono bambini, neanche sul fondale. Questo è forse il dettaglio più rivelatorio.

7. Quello che vuoi dire si capisce. All’epoca non ne ero certo, anzi. C’è tutto un filone di ripetizioni – scene che si somigliano, osservazioni ribattute – che ruotano intorno al tema che mi stava a cuore, quello che usavo come risposta all’odiata domanda «Di cosa parla il tuo libro?». Lo ripetevo perché volevo essere certo che al lettore arrivasse in caso gli fosse sfuggito la prima volta. Ma per risolvere questo timore sarebbe stato meglio usare la chiarezza e la tensione narrativa, evitando che gli sfuggisse quella volta lì. Qui si legge la paura.

8. Le citazioni, le allusioni e i richiami sono, nel 99% dei casi, delle soluzioni imperfette, o dei tentativi di dare una spintarella a una pagina debole, o dei modi per guadagnarsi un’autorevolezza surrettizia, o dei pigri espedienti per arruffianarsi un “lettore colto” che comunque esiste quasi solo nei manuali di critica della ricezione. L’1% dei casi è Arbasino che si fa scappare una L di troppo nella lettera che inizia con «Caro Emilio». Ma lui è Arbasino, e tu no.

9. Ho provato il desiderio di cancellare molti avverbi, molti aggettivi, qualche frase, alcuni paragrafi, una scena intera. Non ho provato il desiderio di aggiungere niente.

10. Molte delle modifiche che ora, cinque anni dopo, ho fatto al mio libro, mi erano state suggerite dall’editor che ci aveva lavorato all’epoca. Non lo avevo ascoltato. Questo dice qualcosa della mia arroganza, ma se si presta ascolto, mi pare, dice anche qualcos’altro. Il mio editor aveva fatto sul testo un lavoro migliore di quanto ai tempi non gli avessi riconosciuto. Ma forse il suo lavoro non doveva limitarsi al testo (che mi ha spedito per e-mail crivellato di modifiche in track changes e senza spiegazioni), e includere anche l’autore. «Io te l’ho detto di togliere quel geyser di Martini, poi tu fai come ti pare»: questa è una buona scusa, ma non la premessa per un buon testo. Non sto cercando di giustificarmi (semmai il contrario: questa lista vorrebbe anche essere una scusa a quell’editor, che avrei dovuto stare a sentire di più). Sto cercando di capire cosa è andato storto per evitare che si ripeta.

11. Non si fa mai abbastanza attenzione.

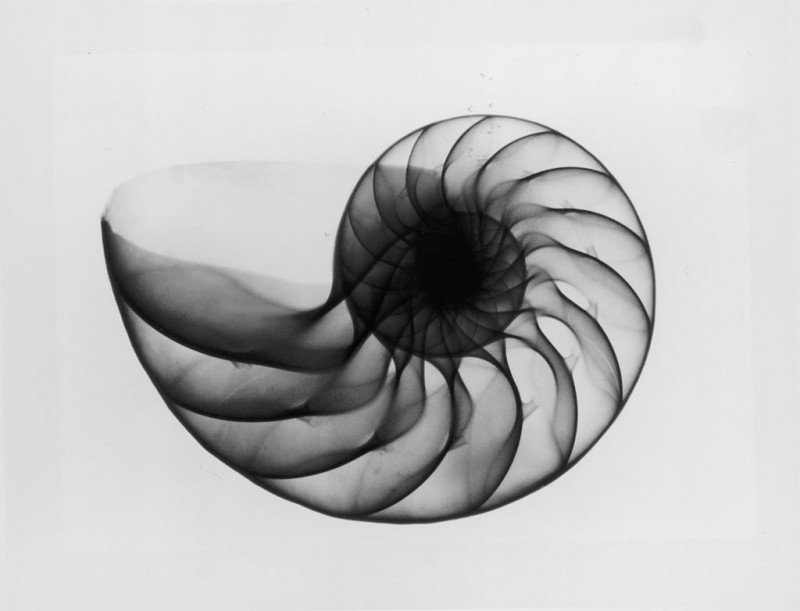

Immagini a raggi X di Edward Charles Le Grice, 1910 (Le Grice/Getty Images).

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.