Lo scrittore ha condiviso su X una breve clip in cui si vede il leggendario bar Chatsubo di Chiba City: «Neuromancer is in production», ha annunciato.

Geoff Dyer: una questione di stile

Uno scrittore italiano ha incontrato lo scrittore e critico inglese: ospiti di un resort, hanno parlato di libri e giocato a tennis.

Pare che il vuoto prevalga sul pieno, nell’universo. È un’ipotesi suggestiva, anche se non sono sicuro di averla capita fino in fondo: ma se dovessi tentare di spiegarla, forse chiederei a Geoff Dyer di prestarmi la t-shirt con cui si è presentato a colazione nel resort vicino a Martinafranca di cui eravamo entrambi ospiti, uno degli ultimi giorni dello scorso luglio. Non riuscivo a smettere di guardarla. In origine doveva essere qualcosa fra il grigio e il blu, ma ormai era solo qualcosa – una sottile ragnatela incolore, che serviva essenzialmente a circoscrivere chiazze larghe come uova al tegamino, da cui il tessuto si era misteriosamente ritirato. Eppure, l’insieme miracolosamente reggeva.

Non vorrei unire i puntini troppo brutalmente, ma la prevalenza del vuoto sul pieno è stata rimproverata a Dyer fin dall’inizio, e non in campo vestimentario. Nel 1994, l’idea di tornare su una delle tragedie più sacre e celebrate della storia inglese in un libriccino – The Missing of the Somme – che cominciava e finiva con un tributo alle farfalle, passando per le visite ad alcuni monumenti dedicati alla carneficina, aveva fatto alzare molti sopraccigli. E nel tempo, Geoff ha finito per diventare un prodotto della categoria Marmite: o si va a cercare ovunque sia in vendita, o si prende con due dita e si depone nel secchio. Con tutto questo, le accuse sono ingenerose. Geoff ha il vizietto di lambire la futilità, non c’è dubbio, ma anche la virtù di dare a tutto quanto gli succede intorno l’atmosfera, se non la forma, di una sua storia. Banalmente, si chiama «stile», e da varie ore ne stavo facendo un’esperienza diretta.

Gli ultimi libri di Dyer pubblicati in Italia sono Il colore della memoria (Il Saggiatore) e Zona (Einaudi). Sopra lo scrittore in un ritratto di Michele Cera

Ero arrivato al resort il pomeriggio precedente, quando secondo gli accordi presi con Geoff in uno scambio di mail avremmo dovuto cominciare la nostra chiacchierata. Avevamo fissato un punto di partenza e uno di arrivo, entrambi dettati da una monomania comune. Un paio di settimane prima, Geoff aveva pubblicato sul Guardian un pezzo piuttosto lungo, “Roger Federer: the more we love him, the nicer he becomes”, dove esponeva una conclusione cui era giunto dopo sei mesi di studio: oltre a essere di per sé adorabile, Roger Federer si nutrirebbe della nostra venerazione per diventarlo sempre di più, in un circolo virtuoso che ricorda quanto accade nel rapporto fra gli dèi induisti e i loro devoti – il darshan, insomma. Ora. I pezzi su Federer sono un genere letterario particolarmente scivoloso, e per un fatto di darshan ai loro autori scappa un po’ troppo spesso la mano. Quello di Geoff era invece piuttosto convincente, anche se taceva un fatto secondo me importante, cioè che quell’adorabilità prende luce dalla sua coesistenza con un istinto omicida particolarmente efferato. Con Geoff avevamo deciso di parlarne quanto serviva, per poi regolare i conti residui l’indomani, su un campo che avrei affittato. A ufficializzare il tutto, ci sarebbe stato anche il fotografo della rivista. Non vedevo l’ora di cominciare. Solo, mezz’ora prima del mio arrivo Geoff era stato caricato sul pulmino del festival che lo aveva invitato in Puglia, per parlare di musica e letteratura.

Geoff ha la virtù di dare a tutto quanto gli succede intorno l’atmosfera, se non la forma, di una sua storia

Conoscendo quel genere di situazione, ho capito che il pomeriggio era andato, e che le chiacchiere dopo cena di cui Geoff continuava a fantasticare nei suoi messaggi sarebbero rimaste, appunto, una fantasticheria. Erano le quattro, e Geoff era ancora alla prima stazione del Golgota, la visita a non so quale monumento di rilievo. Per dare un senso al pomeriggio, sono andato dal ragazzo alla reception, Alessandro, chiedendogli di prenotare un campo per l’indomani. Non è stato semplice, perché Alessandro aveva smesso di giocare da poco per un infortunio, e la sola menzione del gioco gli provocava un visibile spasmo di sofferenza. Dopo un po’ mi ha chiesto il favore personale di non pronunciare davanti a lui la parola «tennis» – il che ha un po’ complicato le trattative col custode del circolo, già faticose per la mia (di Geoff, veramente) richiesta di giocare al chiuso, che al custode, giustamente, risultava insensata. Intanto Geoff, conclusa la visita al monumento, si stava avviando alla tappa successiva, la degustazione di prodotti tipici.

Geoff Dyer è nato a Cheltenham il 5 giugno 1958 (fotografia di Michele Cera)

La fine del pomeriggio non era lontana. Mentre Geoff veniva fatto accomodare nella sala di un antico palazzo, dove avrebbe seguito per un paio d’ore alcuni italiani discutere in una lingua che per lui aveva il suono e l’intelleggibilità dell’assiro, a me non era rimasto che affrontare l’inevitabile: una cena da solo al resort. Ma ci sarà un importante pianista a deliziarle l’orecchio, mi ha tranquillizzato Alessandro all’atto della prenotazione. Dato che all’evento mancavano un paio d’ore, gli ho chiesto quanto ci volesse per raggiungere Martinafranca a piedi. Mezz’ora, mi ha risposto, ma la strada gliela sconsiglio, a piedi. «E perché?», ho chiesto. Pareva fosse pericolosissima. Mi ci sono trascinato lo stesso, salvo scoprire che Alessandro aveva ragione. Sembrava l’arteria subito fuori Ebbing, Missouri: solo che Tir e macchine non rispettavano alcun limite di velocità.

Mi sono seduto a tavola contemporaneamente a Geoff, ma senza il conforto di poter emettere, a richiesta dei commensali, qualche giudizio acidulo su autori da noi venerati. Dovevo accontentarmi dell’importante pianista, e del suo repertorio prevalentemente nero. Con qualche parentesi napoletana, si atteneva il più possibile a una sua versione del catalogo Motown, e avrebbe continuato imperterrito se uno dei due francesi che presidiavano il salone insieme a me non si fosse alzato per chiedergli uno Chopin, da dedicare alla moglie. Mentre Geoff, finita la cena, veniva trascinato in una bottiglieria per il distillato della staffa, sul sottofondo di una Polacca motownizzata me ne sono andato a guardare l’eclissi di luna. Che però si vedeva malissimo.

«Sai cosa mi ha tenuto su per tutta la serata?», mi ha chiesto Geoff, centrifugando col cucchiaino lo yogurt nel vasetto. «No, cosa?». Prima di rispondere, si è pulito con estrema cura una grossa goccia di yogurt precipitata fra un filo della ragnatela e la pelle. «Immaginare la sera che stavi passando tu, solo qui dentro». Graziosità che ci si scambia, prima di giocare a tennis. A proposito, il fotografo di questo servizio stava arrivando, ed era previsto che facesse qualche scatto mentre giocavamo. Problema. Nei giorni precedenti qualcuno lo aveva fotografato in campo, e guardando le foto Geoff si era scoperto lo stesso tic, per lui inaccettabile, di Milos Raonic: sotto sforzo, lasciava che la punta della lingua gli spuntasse fra le labbra. «Dobbiamo controllare. Se viene fuori la lingua, non do l’autorizzazione». Gli ho garantito che lo avremmo fatto. Rassicurato, ha finito lo yogurt ed è andato a prepararsi.

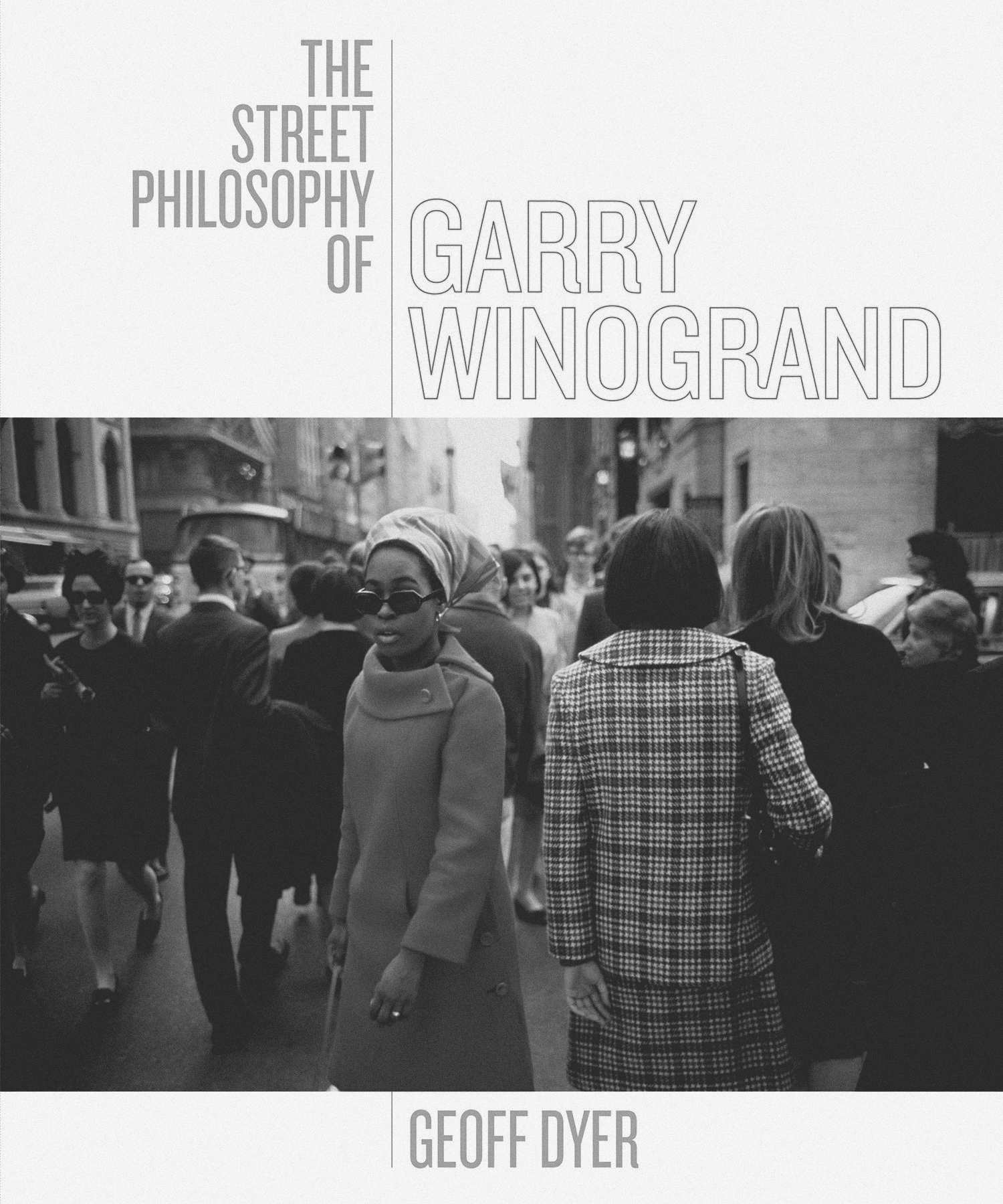

In macchina abbiamo parlato un po’ del suo mestiere. Era contento di avere trovato un editore italiano che credeva in lui – un fatto, nel suo caso, non così scontato. Ho provato a dirgli una cosa che sapeva già, e cioè che da noi i lettori sono ancora molto affezionati all’idea di «romanzo», e senza quell’etichetta si sentono smarriti. Anche da noi, mi ha risposto, ma a me sta bene scrivere per i lettori che mi seguono, mi fa sentire più libero. Ne riparliamo quando vendi 500 mila copie, gli ho buttato là – e ha subito accettato l’invito, con una risata. Già che c’eravamo, gli ho fatto una di quelle domande che diventano fesserie a contatto con l’aria, e cioè in quale punto dell’arco fra finzione e no collocasse i suoi libri. «L’unico libro che ho pensato come finzione, recentemente, è stato Amore a Venezia. Morte a Varanasi. Tutti gli altri sono nati così come li vedi». Mai chiedere a uno scrittore anglosassone qualcosa che abbia anche un’impalpabile velatura concettuale. Per fortuna. Però Geoff aveva ragione a scansare la domanda. I suoi libri sono – be’, sono i suoi libri, e nemmeno appartengono al territorio ormai troppo vasto, e un tantino insignificante, che per pigrizia continuiamo a definire non fiction. Sono un genere a parte, pieno di sorprese. Solo Geoff, ad esempio, avrebbe potuto tentare un azzardo come The Street Philosophy of Garry Winogrand – un librone fatto di immagini del grande fotografo su una pagina, e di un testo narrativo che in un certo senso le sviluppa su quella a fianco. Ora, con la fotografia Geoff ha costruito un rapporto tutto suo, a partire dall’Infinito istante – un libro che ha mostrato che serbatoio di racconti possa essere la fotografia, liberandola al tempo stesso dai tremendi morsetti di Barthes e Sontag, che la soffocavano da decenni. Il lavoro su Winogrand, tuttavia, è un passo più in là.

«È nato per caso», mi ha raccontato Geoff. «Quelli dell’Estate mi hanno chiesto se volevo vedere le foto in bianco e nero inedite di Gary, e farci qualcosa. Sono andato alla fondazione, ho aperto la prima scatola e mi sono fatto una domanda sola: perché il libro non l’avessi scritto prima». «E l’hai pensato subito così?». «Sì. Mi piaceva l’idea che immagini e parole facessero una specie di danza, che ho solo accompagnato». Una specie di danza. La descrizione, oltre a sedurre, corrisponde. Non tutti i passi sono perfetti, ma in questo genere di virtuosismo le cadute non solo fanno parte del gioco, sono necessarie. Il discorso rischiava di continuare, ma eravamo arrivati a Martinafranca, dove Michele ha scattato i ritratti che vedete. Poi, ci ha accompagnati al circolo. Era deserto. Non c’era letteralmente nessuno. Il che poneva un problema, visto che ci serviva un tubo di palle. Ho proposto a Geoff di prenderne tre o quattro non troppo usate dal cesto dei maestri, ma mi ha fatto capire che non se ne parlava. Sapevo già che Geoff non considera il tennis un passatempo – in un pezzo che devo avere trascritto da qualche parte, sostiene con la massima serietà di non avere mai capito come uno possa non giocare almeno un’ora al giorno, e continuare a definirsi uno scrittore. Qui però le definizioni sarebbero andate a farsi benedire, se quando Geoff armeggiava già con la portiera della macchina non fosse saltato fuori chissà da dove il custode.

Dai suoi progenitori, quelli che un giorno decisero di organizzare a Wimbledon una competizione, ha ereditato l’abitudine di accompagnare con un «Nice shot!» a voce alta quasi ogni colpo dell’avversario

Sotto il pallone faceva il caldo che potete immaginare, in un mezzogiorno pugliese. No anzi, non potete. Per vostra fortuna, però, al momento di entrare in campo Geoff mi aveva comunicato che, a causa di un fastidio alla spalla, non poteva servire. Niente match quindi, né racconto del medesimo. Vi risparmio la cronaca di un’ora di palleggi, ma non posso non riportare che Geoff ha ereditato dai suoi progenitori, quelli che un giorno decisero di organizzare a Wimbledon una competizione per gentiluomini e gentildonne, l’abitudine di accompagnare con un «Nice shot!» a voce alta quasi ogni colpo dell’avversario, e che, a ora finita, ha voluto intrattenermi su un argomento, per me, di infinito interesse: la sublime bellezza del mio rovescio a una mano. Ne abbiamo parlato troppo poco, non più di dieci minuti, perché Geoff aveva rotto una corda e dovevamo rimediare, ma sia ben chiaro: d’ora in poi, nel caso qualcuno avanzasse riserve di qualsiasi genere sulla sua opera, sappia che riceverà la visita dei miei padrini. Il custode poteva accordargli la racchetta, ma ovviamente voleva sapere a quanti chili. L’ho chiesto a Geoff, che non lo sapeva, però voleva una tensione che non gli facesse male alla spalla, e garantisse un vibrato di violino: se potevo tradurre, grazie. Ho provato a spiegargli che con quelle indicazioni non mi sentivo di garantire il risultato, ma finché non mi ha sentito pronunciare violino non ha avuto pace. Gli dica che per il violino ripassi stasera, mi ha detto il custode con un ghigno minaccioso.

Dopo pranzo siamo andati a sederci sul bordo della piscina. Quasi da solo, il discorso è scivolato sui suoi ultimi libri, quelli dedicati ad alcuni film. Molti li trovano sconcertanti in base a un ragionamento piuttosto rudimentale: “c’è già il film, che bisogno ho di sentirmelo raccontare fotogramma per fotogramma”. Dissento: quelli che escono dalla bizzarra moviola di Geoff sono in realtà film paralleli, remake di carta interessanti quanto quelli reali, e spesso di più. Il primo della serie è stato Stalker di Tarkovskij (nel libro Zona). Avendo tentato qualcosa di simile, anni fa, con un film di Herzog, l’idea mi era perfettamente chiara, ma volevo sapere come le avesse dato corpo.«Sono partito dai dettagli tecnici, dei quali non sapevo nulla. Volevo arrivare ai significati, ma prima mi serviva capire come Tarkovskij avesse fatto a costruirli. Materialmente, dico». Geoff ha appena finito un secondo libro/film, stavolta dedicato a Dove osano le aquile (Broadsword Calling Danny Boy, che esce per Penguin nel febbraio 2019) – roba proverbiale per ragazzi delle nostre generazioni, ma che quelli di oggi dovranno cercare su Wikipedia. Di nuovo, data la mia passionaccia per la Raf capivo la scelta, ma volevo sapere cosa avesse guidato la sua. «Oh, credo l’esperimento». «L’esperimento?». «Sì. Forse non te lo ricordi, ma è l’unico film che io conosca fatto solo di battute. Senza dialoghi di servizio, neanche uno». Sono piuttosto curioso di vedere cosa ne ha tirato fuori Geoff, e ancora di più come se la caverà con il superbo classico dimenticato che a quanto pare chiuderà la trilogia, Point Blank (Senza un attimo di tregua), di John Boorman, e che dovrebbe essere una specie di congedo dall’America, dove Geoff vive da anni. Avremmo continuato, ma sono arrivati i jazzofili del festival, e il discorso inevitabilmente è scivolato su But Beautiful (Natura morta con custodia di jazz). Con un certo sollievo, ho sentito almeno loro parlarne come di un libro normale – anzi, come di un piccolo classico. Forse c’è speranza, ho pensato.

Sulla strada verso l’aeroporto, l’autista mi ha intrattenuto su uno degli argomenti che meno mi attraggono, la gastronomia locale. Per fortuna, però, da lì siamo scivolati su una storia molto più interessante, e che non conoscevo – l’incubo di essere invitati a un matrimonio in Puglia, cioè a un banchetto per noi inimmaginabile, cui si deve portare in dono una quantità di denaro a sua volta non immaginabile. Nell’arco di un anno, tre inviti a un matrimonio possono compromettere il bilancio di una famiglia. Da lì le tattiche esilaranti, per rendersi sgraditi, se non insopportabili, a lontani conoscenti, colleghi, affini, insomma a chiunque da un momento all’altro rischi di invitarti. Peccato che Geoff in quel momento stesse quasi sicuramente ritirando il violino. Sono sicuro che da quella materia avrebbe ricavato qualcosa.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.