Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Dall’hangar al museo

Dialogo con Andrea Lissoni, mentre alla Bicocca inaugura la mostra di Parreno, l'ultima della sua gestione prima del trasferimento alla Tate.

Il nome di Andrea Lissoni, per me, è legato al ricordo di uno dei primi tentativi di perlustrare il mondo dell’arte contemporanea al di fuori dagli schemi canonici: memorie visive, sensoriali, quasi incoscienti. Era una delle prime edizioni di Netmage, festival internazionale di live media multidisciplinari di cui è stato co-fondatore e co-direttore insieme al network Xing a partire dal 2000. Le sale affollate di Palazzo Re Enzo a Bologna, in pieno centro storico, in qualche gelida serata di gennaio. Netmage era una porta aperta sulla possibilità di intrecciare i piani audio-visivi e performativi attraverso il lavoro di artisti internazionali.

A distanza di quasi quindici anni, Andrea di strada ne ha fatta moltissima. Tra le altre cose, ha ricoperto dal 2011 a oggi (letteralmente) il ruolo di curatore della programmazione dell’Hangar Bicocca, uno dei pochissimi poli espositivi di livello internazionale presenti a Milano. Portando avanti una ricerca non solo di ottima qualità, ma anche coerente e con un’identità curatoriale specifica. Una rarità.

Lo incontro oggi per una chiacchierata in occasione dell’apertura della mostra Hypothesis, prima grande antologica in Italia di Philippe Parreno, l’artista francese contemporaneo forse più noto a livello internazionale. È il suo ultimo giorno di scuola, perché Andrea conclude cosi il ciclo di mostre che portano la sua firma all’Hangar Bicocca per dedicarsi interamente al suo nuovo incarico (in realtà già attivo da oltre un anno) di Senior Curator per l’arte internazionale presso la Tate Modern di Londra.

Partiamo dalla fine, dalla mostra.

Barbara Meneghel: Questa per te è un la conclusione di un percorso… che cosa significa chiudere con un artista come Philippe Parreno? Uno dei nomi più noti e più sofisticati della scena internazionale degli ultimi vent’anni, senza dubbio, ma anche con un significato particolare rispetto al percorso della tua ricerca… È così?

Andrea Lissoni: Sì, sicuramente. Quando ho iniziato a muovermi nel mondo dell’arte contemporanea, l’ho trovato fin da subito l’artista più intrigante perché era quello meno interessato a produrre oggetti, a produrre l’opera fisica. E già allora si capiva che c’era qualcosa di strano, realizzava dei video piuttosto strambi, curiosi e ambigui; però rimanevano addosso, emotivamente. Poi ho cominciato a vedere alcune sue mostre: ‘Alien Seasons’, all’ARC a Parigi, è stata quella rivelatoria (2002). Era bellissima, la prima volta che vedevo cose sconosciute… Quando poi abbiamo dovuto cominciare a pensare alla programmazione dell’Hangar Bicocca con Vicente Todolì, ormai quasi quattro anni fa, senza sapere nulla di quello che mi sarebbe successo dopo, è venuto fuori che Philippe avrebbe potuto essere l’ultimo di questo blocco di programma. E così ho avuto la fortuna di lavorare con un artista che avevo sempre amato e seguito. Fin da subito è emerso che sarebbe potuta iniziare una lunga conversazione, che è un po’ la cosa che a me piace molto fare dal punto di vista curatoriale: avere a che fare con un artista per un tempo di anni, per un ciclo, continuare a mantenere una forma di attenzione. Ed è quello che spero potrà succedere anche con lui. C’è una forma di concatenazione, quasi un domino tra una mia collaborazione con gli artisti e l’altra.

Mi chiedevo, ripensando a tutto il tuo percorso — che si è svolto per la maggior parte in Italia, finora — se, guardandoti indietro, c’è qualcosa che avresti fatto in modo diverso, o che avresti fatto altrove. Qualcosa per cui magari il nostro Paese non era pronto, non era il luogo adatto…

Sì… Con il senno di poi, tutte le attività curatoriali fatte con Xing — Netmage e Live Arts Week (in cui Netmage è poi confluito) hanno ancora oggi un coefficiente di spreco altissimo. Non in termini di successo di pubblico, anzi: a un certo punto abbiamo addirittura voluto pensare di trasformare Netmage, perché era diventato qualcosa in cui non forse ci riconoscevamo più; dovendo rispondere a una richiesta di pubblico sempre più alta, produceva delle aspettative, ma non rispecchiava più le premesse per cui era nato. Però, riguardando col senno di poi, c’è stato un vuoto di comunicazione incredibile: quello che stano facendo adesso musei e centri d’arte internazionali di punta nell’avviare collaborazioni con figure un po’ di mezzo, danzatori soprattutto, o programmare musica o film, in gran parte era già stato avviato a Bologna. Molti artisti avevano già lavorato con Xing ben prima di ogni sospetto. Lo dico senza nessun senso di rimpianto, ma semplicemente con l’impressione che quello che mancava allora era una piattaforma istituzionale: si poteva stare anche fuori dall’istituzionalità, certo, ma in fondo dispiace perché all’estero probabilmente con meno fatica finanziaria e con molta più ambizione altri soggetti, individuali o collettivi, ora vanno molto più spediti e riescono a trasformare panorami nazionali. Quello che conta è quanto riesci a trasformare. E a far crescere: perché poi l’obiettivo di Netmage e di Live Arts Week era soprattutto di contribuire a far crescere una generazione.

E Bologna non era pronta?

Non era pronta Bologna, e non era pronta l’Italia. Soprattutto sulla ricerca fatta nell’area della danza e di tutte le sperimentazioni di post-expanded cinema. Sono esperienze e storie andate un po’ disperse, e questo mi dispiace.

Invece, per tornare al discorso del ruolo curatoriale all’interno di istituzioni internazionali: quali differenze stai notando tra il lavoro in un ambiente come quello dell’Hangar Bicocca — una fondazione sostenuta da fondi privati — e quello della Tate Modern, che è un museo vero e proprio? Anche in termini di quotidianità…

Ci sono due grandi differenze: da una parte hai una Kunsthalle, e dall’altra hai un museo. Innanzitutto quindi c’è una fetta di lavoro enorme che riguarda il museo, che non ha luogo in un’istituzione come l’Hangar Bicocca: il lavoro legato al display della collezione e alla possibilità di far in modo che delle opere possano entrare a farne parte. In secondo luogo, e soprattutto, si lavora con gli artisti secondo una prospettiva diversa: non è più semplicemente ‘fare una mostra insieme’, ma selezionare quale potrebbe essere l’opera trasformativa più rappresentativa, capire perché quell’opera rappresenta meglio di altre la visione di una collezione. Questo è un lavoro totalmente invisibile al pubblico, e che se lavori in una Kunsthalle non esiste affatto. Nella quotidianità invece, il confronto più clamoroso sta nell’esplosione della struttura, nel senso che a Tate Modern c’è una quantità tale di figure con funzioni totalmente diverse tra di loro che dopo un anno e mezzo ancora non conosco tutti. C’è una grandissima rotazione, le persone rimangono tendenzialmente poco: quindi è anche molto difficile legarsi, a livello affettivo. Oltre a un’idea di ritmi di lavoro completamente diversa: i ritmi sono serratissimi, le persone corrono letteralmente nei corridoi. Ed è necessario, perché non esiste che si arrivi in ritardo di cinque minuti a una riunione, mai.

Scostandoci un attimo dalla tua esperienza personale, mi piacerebbe fare due chiacchiere sul concetto di interdisciplinarità, che senza dubbio è stata fin da subito una delle cifre caratterizzanti del tuo approccio curatoriale. Personalmente trovo che l’arte contemporanea, magari più di altri settori, offra un terreno particolarmente fertile da questo punto di vista. Ma ci sono anche visioni più ‘puriste’ in cui il discorso interdisciplinare non viene preso in considerazione perché considerato meno utile.

Certo, ma io non saprei fare diversamente. Magari la scelta di lavorare in senso interdisciplinare è quella più stramba, perché non dà sostegni: non sai neanche dove trovarli. Viene meno la rete di protezione tradizionale del mondo dell’arte, che è anche una rete finanziaria: il classico modello per cui l’oggetto viene prodotto, viene esposto, acquisisce un valore e viene venduto, non ti sostiene se frequenti strade più interdisciplinari, sia come artista sia come mediatore. Ma a un certo punto forse non interessa neanche più, nel senso che non è particolarmente rilevante se, ad esempio, una delle gallerie di Philippe Parreno è coinvolta attivamente o meno nella gestazione, produzione e allestimento delle opere. È coinvolta, naturalmente, perché gran parte delle opere arrivano grazie al lavoro di prestito e di mediazione che svolgono le gallerie. Ma, al di là di quello, non c’è nessun altro sostegno. Tuttavia, una cosa di cui sono molto convinto (e che credo siamo riusciti in parte a fare con Hangar Bicocca), è che siano le istituzioni a guidare il mercato. È molto raro che accada il contrario. È l’istituzione che produce delle direzioni, e in genere le gallerie commerciali seguono. Quindi se l’istituzione apre ad esempio il canale delle performance, poi succederà che le performance entrino nelle gallerie, nelle fiere, e dunque trovino una possibilità di mercato. E questa è un po’ la possibilità che hanno ancora le istituzioni, inventando spazi e modi: credo che un approccio interdisciplinare in questo momento possa diventare veramente fertile.

Quindi la tendenza si può invertire…

Sì. E in qualche modo gli artisti seguono. O comunque sono felici di avere una porta aperta. Si rischia però il paradosso di Netmage quindi il gioco è delicato. Quello che ho imparato è di dare un colpo alla botte e uno al cerchio, trovando un equilibrio tra artisti più fondativi e artisti invisibili, di mezzo tra varie discipline.

Sempre a proposito di dialogo, ma questa volta dal punto di vista delle collaborazioni personali: Philippe Parreno è sicuramente uno degli artisti contemporanei che più di ogni altro ha lavorato sul dialogo con i colleghi. Pensi che sia una cosa possibile anche a livello curatoriale?

Certamente sarebbe bello che i curatori avessero avuto esperienze comunitarie come hanno avuto gli artisti di generazioni precedenti. E ho la sensazione che via via succederà sempre di più, le scuole e le esperienze curatoriali fuori dal primo mondo sono ancora giovani. Il primo livello è ovviamente un fattore umano: si collabora con persone con cui si sta bene, fondamentalmente. In seconda battuta però, è facile dire ‘collaboriamo’, però poi farlo veramente è molto più complicato. Non è ovvio che chi fa le cose che tu rispetti e che ami molto, o con cui ti trovi bene, poi possa rivelarsi una buona collaborazione. Nel caso di curatori di istituzioni, la collaborazione non consiste certo nel passarsi una mostra: piuttosto, se si vuole essere attivi e produttivi nelle carriere di artisti interdisciplinari quello che si può fare è sostenere dei pezzi di ricerca. Quello è l’unico aspetto in cui in teoria i piccoli spazi / istituzioni possono parlarsi frontalmente con i medi e con i grandi. Ma mi pare che succederà. Mi sembra che ora le istituzioni in giro per il mondo si parlino abbastanza rapidamente. E’ uno scenario assolutamente possibile, soprattutto per le forme meno disciplinate.

Nel tuo percorso è rientrato per parecchio tempo anche l’insegnamento (all’Accademia di Brera e alla Bocconi di Milano). Quali sono i tuoi riferimenti culturali imprescindibili, quelli che ti hanno sempre accompagnato e di cui hai sempre parlato nei tuoi corsi agli studenti?

I miei riferimenti personali cambiano tantissimo, inevitabilmente. Il giorno in cui è uscito Purity è arrivato a casa. Mi piace molto Jonathan Franzen, come mi piaceva molto David Foster Wallace… Con i miei studenti però, facevo piuttosto dei corsi monografici su determinate cose che volevo scoprire, li ‘utilizzavo’ come uno strumento di ricerca. Un’occasione per fermarmi, e capire. Per fare un esempio: forse nel 2004, a Brera, ho fatto un piccolo monografico sulla scena romana di Piazza del Popolo, su che cos’era la cooperativa di scena indipendente… e soprattutto su un film che si intitola Morire gratis di Sandro Franchina, che adoravo, ha cambiato la vita nel capire cos’è il cinema d’artista. Quella piccola sessione di corso era nata per domandarsi cosa fosse successo a Roma per arrivare a produrre l’Attico, e per generare quindi una determinata scena fatta di performance, di danza, di interdisciplinarità. Eppure, quella piccola esperienza ancora conta: anzi, adesso, dopo dieci anni, torna utile. Ad esempio tra quattro giorni a Tate Modern avrà luogo una rassegna sull’Arte Povera: lo stereotipo su questa corrente è ancora troppo quadrato, ci sono artisti mai sentiti nominare in Inghilterra che secondo me sono campali, e per mostrarlo si può recuperare la produzione di quel momento. Questo è un esempio. Ma soprattutto, per tornare a Hypothesis, ho sempre concluso molti, se non tutti, i corsi che ho tenuto con un film che è qui in mostra: The Boy from Mars di Philippe Parreno. Sempre. Il film si chiude a nero con la voce di Devendra Banhart che attacca nel momento in cui piccole mongolfiere, simili a stelle, salgono verso il cielo… quello era per me un momento di puro sentimento, di poesia assoluta, una di quelle scene di fronte a cui non si può aggiungere nulla. In generale, la coda di un corso, di un progetto o di una mostra è per me un momento totalmente sentimentale, non descrivibile, che però appartiene a tutto il resto. All’inizio del corso, invece, ho mostrato spesso una scena del film Collateral con Tom Cruise. C’è una sequenza ambientata in un taxi, a Los Angeles: l’autista è ostaggio di Tom Cruise, e improvvisamente alcuni coyote attraversano la strada. E c’è un momento in cui lo sguardo dei coyote si scambia con il loro, si scrutano reciprocamente: ecco, questo l’ho sempre mostrato ai miei studenti, sempre. Perché mi aiutava a raccontare che cos’è l’arte contemporanea: è come un animale, qualcosa che ti appare, che ti trovi davanti improvvisamente e che guardi senza capire, e a un tratto ti dici: Dio, come mi cambia il mondo.

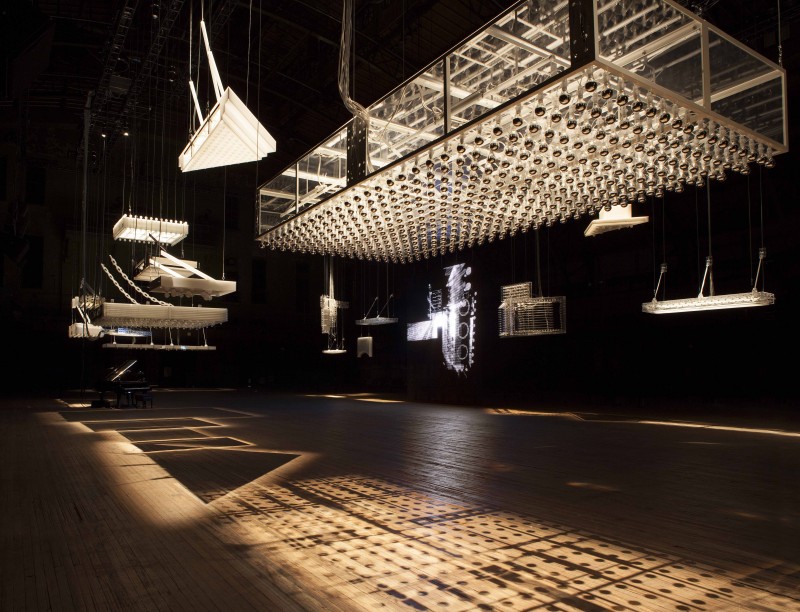

Tutte le immagini sono tratte dalla mostra Hypothesis di Philippe Parreno (a cura di Andrea Lissoni), 22 ottobre 2015 – 14 febbraio 2016, HangarBicocca, via Chiese 2, Milano.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.