Il film si intitola The Mountain, The Moon Cave and The Sad God ed esce nello stesso giorno del loro nuovo disco, The Mountain.

Napoli non è l’opposto della modernità ma la sua illustrazione più piena

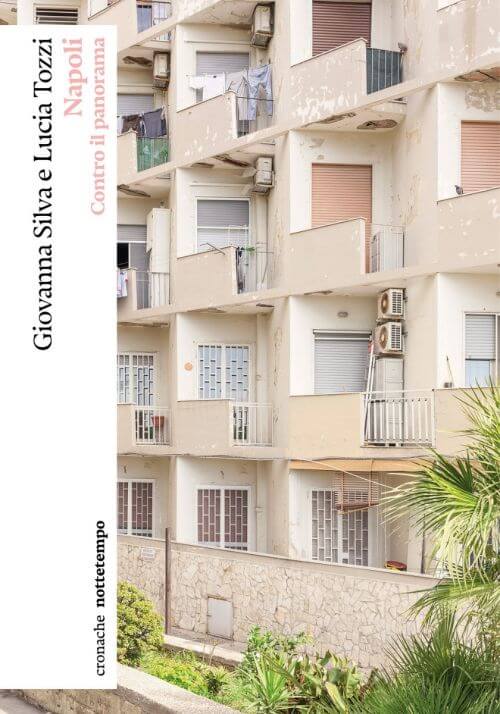

Nel bellissimo libro Contro il panorama, uno sguardo lontano dalla cartolina analizza la città dal punto di vista turistico e urbano.

Due giorni a settimana cerco di alzarmi presto la mattina per andare alla Biblioteca Nazionale di Napoli. In questo momento sono disoccupato, la borsa di studio per l’università del nord dove lavoravo è terminata, sono tornato a vivere dai miei genitori, ho molto tempo libero. Sfoglio libri su Napoli fino all’orario di chiusura. Mi interessano soprattutto i volumi di storia e di architettura, di urbanistica, molto poco quelli di letteratura. Tuttavia la notte cerco di addormentarmi rileggendo l’opera di Ermanno Rea. Rifletto sul fatto che in Mistero napoletano il narratore fa la spola tra la città in cui sono nati i miei genitori (tempo del racconto) e quella in cui sono nato io (tempo della scrittura). Tra i primi ’60 e i primi ’90. Napoli in quel libro ha il colore del ferro. Il solo colore che mi sembra possibile.

A giugno è uscito lo splendido libro di Giovanna Silva e Lucia Tozzi, Napoli. Contro il panorama (nottetempo), che dà una cornice teorica (e teoretica e militante) al lavoro di LAN culminato con la pubblicazione di Napoli Super Modern. L’interesse di Benoit Jallon e Umberto Napolitano, gli architetti che hanno curato il volume (di cui si è parlato qui), ha segnato l’inizio della riscoperta del moderno napoletano, ovvero di quell’enorme mole di cemento che si è abbattuta su Napoli tra il 1930 e il 1970 e che è stata stigmatizzata per intere generazioni come ipostasi della collusione tra politica e criminalità organizzata, come segno tangibile dell’avidità dei costruttori. Mani sulla città di Rosi fu il fiat di questo processo di demonizzazione. Lo studio del villain del film, Edoardo Nottola, è situato all’ultimo piano di un grattacielo napoletano, il palazzo della società cattolica di assicurazioni, poi Jolly Hotel, eletto a simbolo incontrastato dello sfruttamento senza scrupoli del suolo. In realtà l’edificio – progettato da Stefania Filo Speziale, a cui si devono, tra le altre cose, anche il cinema Warner e il Palazzo Della Morte – ha una sua bellezza tutta particolare, che collego a quel misto di speculazione ed edilizia popolare che ho sempre trovato così affascinante e così caratteristico di Napoli, così intimo e peculiare (quell’aria diffusa di terzo paesaggio e trascuratezza), come il negativo iconico dell’architettura barocca e fastosa o dello slum-porn che ha reso la città famosa in tutto il mondo (Serao, Ortese, White Mario), e che per noi napoletani è l’unico antidoto efficace alla costante sensazione di irrappresentabilità in cui viviamo (perché viviamo all’interno di una rappresentazione indotta da altri), l’unica cosa che si avvicina a un modo autonomo di percepire la realtà.

Napoli. Contro il panorama è costituito da un testo di media lunghezza di Tozzi (“Dimenticare la coolness, disfare la rendita”) e da una cinquantina di fotografie di Silva, molte delle quali incentrate sul modernismo napoletano: il palazzo delle Poste, Monte Sant’Angelo, il Centro Direzionale, le aree sotto i piloni della tangenziale, il quartiere INA-Casa ad Agnano (ancora Filo Speziale), le Vele, il Continental, il Policlinico Nuovo, la zona di via Ponte di Tappia e così via. Le foto sono orizzontali, rimandano una visione ad altezza sterno, rifiutano qualsiasi tipo di verticalità.

Per molti secoli, e per molti versi ancora oggi, si è portati a pensare a Napoli come a un posto impermeabile alla modernità, come a un chiostro in cui la vitalità mediterranea sia incapace di perdere la sua intensità nonostante il capitalismo avanzato proietti stili di vita sempre più passivi. Un posto attardato, e che fa di quel ritardo il suo fascino. Gli amanti di Napoli sono gli odiatori della modernità, almeno per un fine settimana lungo. Pasolini ha deciso di girare qui il suo Decameron, perché era convinto che Napoli fosse l’unico posto in Occidente dotato ancora di autenticità e di un’energia che chiamava senza imbarazzo “popolare”. L’ultimo villaggio. Ha rivolto a un tale Gennariello il suo trattatello pedagogico inserito nelle Lettere luterane, convinto che i napoletani e Napoli siano rimasti uguali a loro stessi lungo millenni di storia. Ho sempre visto questa cosa come una sorta di blackface. Fortunatamente, si sbagliava. Scrive Benjamin in una delle sue espressioni iperboliche: «Napoli non è l’opposto della fredda modernità, ne è, infatti, la sua illustrazione più piena».

Penso molto a Benjamin mentre cammino per la città di notte, quando non riesco a dormire. Le mie mete sono abbastanza casuali, anche se mi scopro talvolta seguire dei pattern specifici. Solitamente passo per la stazione della circumvesuviana di Corso Garibaldi (Napoli Terminale), e mi allungo fino a San Giovanni a Teduccio, attraversando l’interno porto, costeggiando la Casa del Portuale (l’edificio più disarmante della città, progettato da Aldo Loris Rossi alla fine degli anni ‘60) e la zona industriale (fisso i container colorati come coriandoli e mi sforzo di decifrare i loro loghi: Hamburg, Cosco, MSC, Yang Ming, Maersk). Le stratificazioni di tempi e materiali, le architetture senza più funzione, i frammenti di costruzioni e oggetti: tutto quello che vedo rimanda alla critica benjaminiana e al suo libro incompiuto su Parigi. Il modernismo napoletano ha qualcosa di arcaico e di impuro (per via dell’orografia della città), di superato nel momento stesso in cui è realizzato, come un salvataggio precedente ripristinato nel futuro. L’incuria a cui il più delle volte questi edifici e questi spazi sono lasciati fanno pensare ai reperti di una civiltà aliena dalla tecnologia avanzata che ha dovuto interrompere il suo processo di colonizzazione all’improvviso (qualcosa stava collassando dall’altra parte della galassia). A Napoli il nuovo sembra più antico del vecchio. Benedetto Gravagnuolo ha parlato a tal proposito di “arcaismo ultramoderno”. Anche lui pensava a Benjamin.

In Contro il panorama ci sono anche due foto scattate al Vallone di San Rocco, posto per cui ero andato in fissa qualche anno fa, quando vivevo ancora al nord.

È un lunedì qualsiasi post-pandemia e io sono in vacanza a Napoli. Tramite un amico, mi metto in contatto con P., che è della zona, per farmi accompagnare al Vallone. P. non si presenta da solo, ma con altri due ragazzi. Uno ha con sé uno zaino e tre torce. Il Vallone è un ampissimo parco (in lunghezza si estende per più di 3 km), pieno di vegetazione spontanea, da cui sbucano delle cave di tufo. Napoli è piena di cave di tufo. I suoi palazzi sono stati costruiti per secoli ricavando il materiale primario dal sottosuolo. Come in un trapianto di capelli fatto con i peli corporei, la città è stata edificata con le sue stesse interiora. La più grande cava che ricordo la vidi dal balcone di mia nonna vicino piazza De Leva, un’enorme distesa gialla presa a morsi dall’erosione che copriva una zona indecifrabile tra Materdei e la Sanità, sotto il ponte dell’Arenella. In linea d’aria era a pochi metri da me, ma per raggiungere la zona a piedi dovevo arrivare alla Sanità e superare il cimitero delle Fontanelle. Ci andai un giorno d’estate di molti anni fa, c’erano degli uomini che estraevano il tufo, chiesi se potessi fare delle fotografie, mi risposero di no.

P. ci tiene a farmi vedere un posto vietato (è proprietà privata), che rimane fuori dai tour organizzati dagli enti e dalle associazioni che si prendono cura del parco. Scavalchiamo un cancello ed entriamo in un’immensa cava, fa buio, non si vede niente, accendiamo le torce. Ci sono decine e decine di macchine, credo degli anni ’60, detriti, esofaghi di oggetti, ossature di beni di consumo, delle barche, una fila di autobus inutilizzati da decenni ma ancora intatti. Entro in uno di questi. Sui sedili ci sono centinaia di riviste con le pagine incollate. La puzza e l’umidità sono insopportabili. Esco. Mi inoltro per un’altra decina di metri nella cava quando a terra vedo, disposte in cerchio, delle carcasse di volatili. Torno indietro.

Il saggio di Tozzi ripercorre brevemente l’epoca d’oro del calcestruzzo armato a Napoli, da Lauro a Bassolino, con il quale, terminati i lavori di risanamento post-terremoto, l’attenzione del Comune si è spostata dalla superficie al sottosuolo. Dagli anni ’90 in poi a Napoli non si costruisce più niente, tolta la metropolitana. Ciò è dovuto in parte al piano regolatore del 2004, impostato da Vezio De Lucia, che è «apertamente fondato sul vincolo, contro consumo di suolo e a tutela del tessuto urbano storico». L’attuale immobilismo edilizio se da un lato ha tutelato la città dall’aggressione neoliberista che stanno subendo gli altri poli urbani del nord (la coolness), dall’altro l’ha resa vittima sacrificale del turismo, il quale con la parallela deindustrializzazione ha spostato le forze produttive della città sul terziario più tossico: quello dell’accoglienza.

«Ormai sappiamo in modo inequivocabile che il turismo è un’industria più pesante delle acciaierie, che innesca processi molecolari e quasi irreversibili di trasformazione urbana sostituendo le abitazioni con B&B, i negozi di quartiere con pizzerie e bar, il lavoro salariato con il precariato selvaggio, e alimentando la gentrificazione e l’espulsione degli abitanti poveri dal centro. Il turismo tende inoltre al monopolio – è incompatibile con altre forme di sviluppo economico e colonizza ogni forma di produzione culturale, subordinandola all’attrattività – e rafforza la rendita. Ed è un’economia fragilissima, esposta a crisi imprevedibili».

Quest’immobilismo ha però una sua funzione pro-attiva. Quando Napoli uscirà dal circuito del turismo di massa, dopo essere stata depredata e riconvertita a parco giochi, avrà un vantaggio rispetto a Firenze, Venezia, Milano, Parigi, Barcellona e Atene, perché “lo stallo alla messicana” edilizio ha fino adesso tenuto lontane le società finanziarie texane, emiratine o cinesi che si stanno comprando pezzo dopo pezzo le altre città. Napoli è come se si fosse finta morta, salvandosi dalla violenza strutturale della rendita immobiliare. Venuti meno gli introiti del turismo (questa è l’idea di Tozzi) «la temporanea impotenza dei redditieri potrebbe tradursi nel progetto di un rinnovamento urbano impostato sul pubblico invece che sul privato», facendo leva proprio sul patrimonio che gli anni keynesiani (gli anni della speculazione e dell’edilizia popolare) hanno lasciato in città. Convertire di ritorno le forze impegnate nel turismo nel potenziamento della attività produttive e agricole. In altre parole, smettere di fare i camerieri o gli affittacamere (o i tecnici del suono, o gli addetti stampa del Napoli Teatro Festival).

L’ipotesi di Tozzi ha una sua forza utopica (penso, ancora, all’angelo di Benjamin che guarda le macerie del progresso), che cerco in tutti i modi di condividere, sperando che nei prossimi anni Napoli non si trasformi invece in un parco tematico abbandonato all’incuria, preda della miseria e del degrado, come una giostra senza più manutenzione su cui non sale più nessuno, spinta verso un declino irreversibile.

Che si vanno ad aggiungere ai 77 che spenderà per completare l'acquisizione. Che comunque potrebbe non completarsi, se l'Antitrust non darà il via libera. E in questo caso, Paramount dovrà pagare altri 7 miliardi di multa.

Le ricerche dicono che il gusto musicale si congela intorno ai 33 anni. Ma dietro c'è un fenomeno più profondo, che riguarda il modo in cui il cervello codifica i ricordi, la costruzione dell'identità e un'industria che monetizza la nostalgia.