Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

I mercanti dei social network

Quanto vale una pagina di Facebook? E un nome utente su Twitter? Un sguardo d'insieme sul bizzarro mondo dei contrabbandieri di like e follower, e perché un vasto pubblico social fa gola a molti.

Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: “La Scrittura dice: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri”.

(Mt 21, 12-13)

Così l’evangelista Matteo descrisse la cacciata dei mercanti dal tempio di Gerusalemme, uno degli episodi universalmente più noti dei testi biblici. Secondo le Scritture Gesù si servì della sua autorità per riaffermare la preminenza della volontà di Dio sugli interessi particolari degli uomini, incarnati dalla sete di denaro dei venditori gerosolimitani. Detta altrimenti, il tempio non era il luogo adatto alla turpe pratica degli scambi commerciali, più rivolta al basso dei bisogni materiali che all’alto dei Cieli.

A più di duemila anni di distanza da quei fatti, però, i mercanti sono ancora lì. Forse non operano più nei luoghi di culto, ma di certo non hanno abbandonato il loro fine, che è anche ragion sufficiente del loro mestiere: fare soldi. Se tuttavia una volta andavano cacciati dai templi – e i credenti qui vorranno soprassedere su un parallelo che si spera non essere troppo blasfemo – oggi i luoghi che occupano abusivamente sono altri, dalle delimitazioni più labili e di ispirazione meno divina. Hanno lasciato da parte i cambiavalute e le colombe; si sono iscritti a Facebook e Twitter.

Ovviamente il commercio su Facebook non è bandito, anzi: nel terzo trimestre del 2013 la società ha dichiarato oltre 2 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari, un risultato molto positivo e di importanza cruciale per la sussistenza del suo modello di business. Dietro ai numeri delle ad e dei post sponsorizzati sui canali ufficiali offerti dall’azienda, tuttavia, si erge un fitto sottobosco di transazioni formalmente proibite ma praticamente diffuse, un mercato secondario in cui gli utenti di Facebook lucrano su Facebook, generando plusvalore a partire dall’iscrizione a un social network. E il discorso, ça va sans dire, non è limitato a Menlo Park.

I mercanti del tempio hanno lasciato da parte i cambiavalute e le colombe; si sono iscritti a Facebook e Twitter.

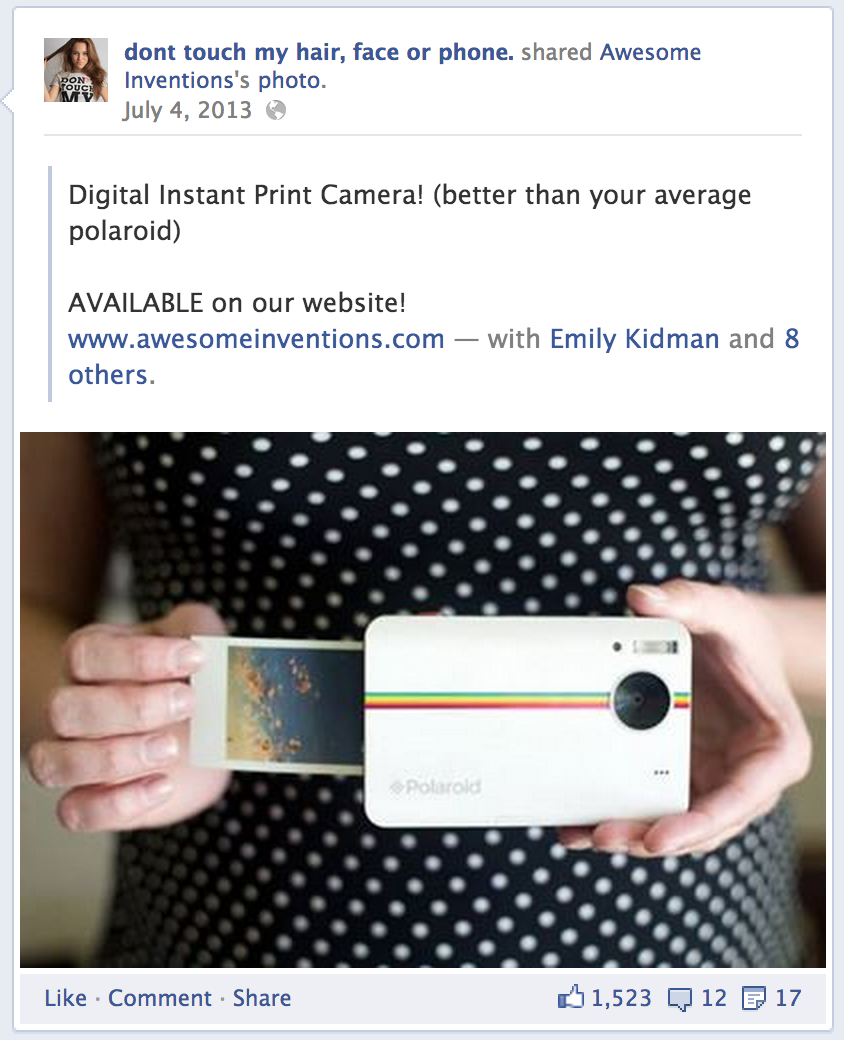

Prendete il curioso caso della pagina “dont touch my hair, face or phone.”, raccontato da Dan Fletcher su Beacon. Aperta in maniera piuttosto casuale nel luglio del 2009 come semplice luogo intitolato a uno dei più comuni stilemi adolescenziali, la pagina ha attirato enormi masse di teenager, espandendo il suo pubblico a un ritmo difficile da tenere per qualunque media o brand di sorta. Oggi “dont touch my hair, face or phone.” conta oltre 8 milioni di «mi piace» e 1,6 milioni di utenti che «ne parlano» (la dicitura con cui Facebook calcola le interazioni con una pagina) – per avere un senso delle proporzioni, Fletcher fa notare che la pagina della Coca-Cola, con quasi 80 milioni di like, è ferma alla metà di questo valore: «844.000 ne parlano».

Fin dalla sua fondazione, gli amministratori di “dont touch my hair, face or phone.” hanno postato status a tema unico: l’insofferenza dei ragazzini adolescenti nei confronti di chi mette le mani sui loro capelli, il loro viso e il loro telefono. Sembra un dettaglio irrilevante, ma non lo è: per quattro anni esatti, dal suo primo post al luglio dello scorso anno, la pagina non ha fatto registrare attività di altro tipo.

Poi, il 4 luglio 2013, ha pubblicato quanto segue.

Come una pagina esclusivamente dedita alla diffusione del credo teen si sia improvvisamente riconvertita in uno spazio votato all’e-commerce potrebbe sembrare di difficile comprensione, a prima vista. In realtà nelle settimane seguenti i suoi amministratori hanno perso di vista ogni interesse per capelli, visi e cellulari e inaugurato una serie di post dedicati alla vendita di prodotti di ogni genere. Per una qualche coincidenza, tutti questi prodotti provenivano dallo stesso sito, quello di Awesome Inventions, un rivenditore online con sede a Londra. E non soltanto: i lanci con cui venivano sponsorizzati erano esattamente gli stessi della pagina Facebook ufficiale dello shop. In buona sostanza – e al di là di ogni ragionevole dubbio – o i gestori di una community di teenager avevano sviluppato un improvviso e adorante spirito di emulazione nei confronti di un magazzino online, oppure avevano venduto la loro pagina al miglior offerente.

La pratica di vendere profili social con un reach profittevole per pubblicitari in cerca dell’arma in più non è nuova, né così limitata: nei recessi della rete esistono diversi spazi destinati alla compravendita di pagine, follower, utenze personali e quant’altro. Alcuni, come questa sezione del forum Black Hat World (i black hat in gergo internettiano sono gli hacker che usano le loro abilità per scopi non proprio integerrimi), si concentrano su tutte le modalità “alternative” – leggi: che infrangono consapevolmente le linee guida del sito – per sponsorizzare contenuti su Facebook e monetizzare ampie fasce di utenza. Altri, come Fameswap.com, si definiscono direttamente «il mercato numero 1 dove vendere e comprare pagine Facebook» (se vi affrettate, c’è “like if you are missing someone badly” a 200 dollari). Anche in Italia il mercato nero delle pages è attivo, rigoglioso ed esposto: in un forum dedicato alla materia si leggono annunci come “Vendo Pagina SERIA ATTIVISSIMA 90k” e “Compro pagina sexy +10k“. Ci sono offerte, valutazioni, trattative, bundle, considerazioni, rifiuti e indicazioni per i pagamenti e gli intermediari. Ed è tutto alla luce del sole, nonostante queste pratiche siano formalmente proibite dal sito che le rende possibili.

Sull’Atlantic Alexis Madrigal ha recentemente parlato di un caso di abile sfruttamento delle potenzialità di un social network per ammassare un’utenza enorme: quello dell’account Twitter @HistoryInPics, gestito da due adolescenti che postano foto storiche e di interesse culturale (Charlie Chaplin a Manhattan nel 1918, la foto segnaletica di Elvis Presley, JFK e Bob Kennedy a Los Angeles nel 1960) e diventato uno dei profili di maggior successo del social. @HistoryInPics ha attualmente più di un milione di follower. Dei due creatori, Xavier Di Petta e Kyle Cameron – intervistati dall’autore del pezzo – stupisce innanzitutto la storia personale: entrambi hanno iniziato a fare soldi creando account su YouTube, grazie alla pubblicità. Poi hanno fondato e venduto “Long romantic walks to the fridge”, una pagina Facebook che qualche anno fa contava più di dieci milioni di utenti. Quindi, nel luglio dello scorso anno – quando quelli di “dont touch my hair, face or phone.” inauguravano la loro svolta e-commerce – hanno lanciato History In Pictures. E non hanno avuto successo per caso: l’hanno cercato, modellando la loro offerta sul target di utenza di Twitter, creando un prodotto capace di diventare virale nel giro di poche settimane. Hanno utilizzato (e utilizzano) spesso foto coperte da copyright e senza citare gli autori, ma hanno raggiunto l’obiettivo che si erano prefissi.

«Il lavoro di Di Petta e Cameron di creazione di pubblico dal nulla potrebbe essere senza pari nel panorama dei media odierni» (Alexis Madrigal, The Atlantic).

Di Petta e Cameron hanno dichiarato all’Atlantic di possedere almeno altri cinque account Twitter con centinaia di migliaia di follower, e diversi altri a tema satirico che stanno vendendo. Il loro è un vero e proprio business, nato e cresciuto sui nuovi media e alimentato dagli stessi meccanismi che hanno reso i social network vasti e imprescindibili come sono oggi. Madrigal scrive senza esitazioni che «il loro [di Di Petta e Cameron, NDa] lavoro di creazione di pubblico dal nulla potrebbe essere senza pari nel panorama dei media odierni».

Anche Twitter non è affatto immune dalla febbre delle transazioni social, acuita dal carattere sempre più strategico che i profili su questi siti rivestono per le aziende. A settembre dello scorso anno la società finanziaria JPMorgan Chase fece fuoco e fiamme per ottenere l’handle @Chase, che si era aggiudicato un venticinquenne designer di Dallas: prima gli offrì ventimila dollari, poi – al suo rifiuto, motivato da ragioni etiche – riuscì a farglielo cedere grazie all’intercessione ufficiale del network dei tweet. Fino a pochi anni fa siti come Tweexchange.com e SocialSellouts.com funzionavano come portali dedicati alla vendita e all’acquisto di profili Twitter.

Sempre rimanendo nelle galassie più profonde dell’universo-Twitter, PaidPerTweet.com permette tuttora all’utente che vi si iscrive di twittare dietro pagamento degli sponsor elencati nel sito. Mylikes.com (la cui tagline recita «The World’s Largest Social Web Monetization Platform») funziona pressapoco nella stessa maniera, e chiede soltanto di scrivere due parole su quel nuovo ebook o menzionare l’ultima piattaforma cloud di Windows. SponsoredTweets.com è forse il più blasonato di questi servizi: tra gli utenti illustri che permette di contattare per un tweet di réclame figurano Kim Kardashian (il cui «price» recita un laconico «call»), P. Diddy («call»), Lindsay Lohan («call») e Mike Tyson (5.200 dollari). E ci sono, infine, i ben noti siti che mettono in vendita follower per gonfiare i numeri di un profilo – la versione Twitter della miriade di servizi analoghi che da tempo promettono migliaia (o milioni) di like di Facebook, considerati alla stregua di beni di consumo.

Si potrebbe forse dire, in sostanza, che i mercanti sfrattati da Gerusalemme nel corso di due millenni sono finiti a San Francisco e Menlo Park. Ma per ora nessun Messia venuto dalla Silicon Valley ha messo piede nel tempio per cacciarli.

Nella foto: Il mercato di Bantam, Indonesia, ritratto da Romeyn de Hooghe nel 1690 (Hulton Archive/Getty Images).

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.