Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Un suicida

Martin Manley si è ucciso a 60 anni, perché 60 anni è l'età giusta per morire, e ha pubblicato un memoir scritto nell'anno che ha preceduto il suicidio.

Non ho mai conosciuto Martin Manley prima della sua morte. Da ieri conosco la sua vita, il suo lavoro, i suoi investimenti finanziari, i suoi fratelli, e via dicendo. Ora che Martin Manley è morto conosco moltissimo di lui, ed è quello che lui ha lasciato scritto in un sito, un breve (in realtà lungo, ma breve se confrontato con l’enormità di una vita) racconto autobiografico delle sue passioni, delle sue attività, dei suoi hobby, di tutte le sfaccettature di una personalità. Martin Manley ha registrato tutto questo nei 14 mesi precedenti alla sua morte, avendo deciso di suicidarsi l’11 giugno 2012, e ha programmato la pubblicazione online del materiale il giorno successivo alla sua morte, a disposizione di tutti. Martin Manley si è suicidato con un colpo di pistola in testa il 15 agosto 2013, sotto questo albero, nei pressi di un campo da pallacanestro vicino a casa sua, a Kansas City, e aveva appena compiuto 60 anni, il giorno stesso.

Tutta la storia della morte di Martin Manley è molto analitica e in apparenza semplice, e nonostante questo piena di domande o spunti di riflessione, spunti di angoscia o spunti di incredulità. Martin ha scelto di suicidarsi perché ha deciso che 60 anni fosse una buona età per suicidarsi, ovvero una giusta quantità di anni già vissuti. Anche questo è spiegato nel suo sito (a proposito, è qui): Martin spiega di aver sempre voluto avere il pieno controllo sulla propria vita, e questo si è necessariamente tradotto nel poter avere il controllo sulla propria morte. Sessanta anni sono stati giudicati un’età giusta da Manley perché prevedeva che di lì a poco le sue funzioni cerebrali o fisiche non sarebbero più state ottimali, non gli avrebbero potuto garantire la completa e migliore gestione delle proprie decisioni, l’avrebbero potuto costringere a problemi di salute, ricoveri, dipendenza da cure ospedaliere o medicine o altre persone. In più, Martin Manley ha avuto un altro motivo per arrivare a pianificare la propria morte. L’altro motivo è la memoria di sé.

«Ho il diritto di lasciare una storia documentata della mia vita, così che il mondo la possa leggere o ignorare. Se non lo facessi, quale sarebbe il punto di aver occupato spazio su questa terra per 58 anni?»

Martin ha spiegato la scelta di interrompere la propria vita allo scoccare dei sessanta anni (sempre sul suo sito) attraverso un dialogo tra due alter ego di se stesso, anagrammi del suo stesso nome, Len Tinman e Al Marley, che recitano ruoli opposti. Len pone le domande e i dubbi, Al risponde con argomenti a favore del suicidio programmato, o raccontato. Len è l’emisfero destro del cervello di Martin, Al è quello sinistro. Len è il bicchiere mezzo pieno, Al quello mezzo vuoto. La memoria di sé, il ricordo delle proprie azioni e della propria immagine da lasciare alla storia (ai sopravvissuti, ai futuri nati, anche a me, che ho conosciuto Martin Manley dopo la sua morte) è al centro del dialogo tra Len e Al. All’inizio dello scambio, Len chiede ad Al perché la scelta è caduta proprio sui 60 anni. Al risponde che prima sarebbe stato troppo presto, ma dopo troppo tardi: ancora, dice che ci sarebbe il rischio di perdere il controllo, non solo su se stesso, ovvero perdere la possibilità di avere coscienza e possibilità di premere un grilletto, ma anche sulla sua capacità di produrre un registro della sua vita, «la prova della mia esistenza». «Ho il diritto» dice poi «di lasciare una storia documentata della mia vita, così che il mondo la possa leggere o ignorare. Se non lo facessi, quale sarebbe il punto di aver occupato spazio su questa terra per 58 anni?». E ancora: «Credo che se vivessi fino a 70 anni al ritmo che sto tenendo ora, sarò un vecchio bavoso e balbettante su una sedia a rotelle in una casa di cura. Non solo non sarò di nessun valore per nessuno, sarò un peso sulla società. Ancora peggio, dal mio punto di vista, non avrò nulla da mostrare sulla mia vita sotto forma di documento, e a nessuno importerà e sarò dimenticato… per sempre. Inaccettabile!».

Potete dire: che egocentrismo. Ma sarebbe un’opinione limitata e banale. E non è nemmeno così eccentrico il gesto di Martin Manley. Nel 1947 Cesare Pavese scriveva: «L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Nomi e parole sono questo». Alcuni dei nomi e delle parole di Martin sono i suoi 25 cappelli fedora collezionati nell’arco della vita, quando è stato contagiato, scrive, dal «virus dell’acquisto femminile», prima di interrompere la sua collezione «quando ho realizzato che in 14 mesi non sarei più stato in vita». È il portafogli che per ventitré anni non ha mai cambiato, logoro e con la pelle marrone tagliata in molti punti e incollato e cucito malamente. Sono le sue statistiche e i suoi articoli, quelli scritti per il Kansas City Star che era il giornale per cui lavorava, addetto allo sport, e gli algoritmi (come l’”efficiency index”) che ancora oggi vengono utilizzati nella NBA per valutare le prestazioni dei giocatori e che lui stesso aveva inventato. Le statistiche che amava sono anche quelle calcolate intorno alla sua morte, statistiche che parlano dell’inevitabilità dell’oblio per quello “spazio” occupato sulla terra di cui parlava, e avvicinano lo scettico alla sua velleità di creazione di una memoria più lunga di una vita o almeno alla sua angoscia per la scomparsa totale di ogni suo segno o traccia: dicono che lo stesso 15 agosto 2013, insieme a Martin Manley, si sono suicidati altri 150 nordamericani, e che circa 38.000 saranno i suicidi statunitensi soltanto nel 2013. I nomi, ancora, sono anche quelli di Lucinda ed Elaine, le due ragazze, oggi donne, a cui è dedicata la sezione “I primi due amori”, in cui Martin descrive cose semplici e scontate (non per lui), come un viaggio a New York con Lucinda in cui prese la prima multa della sua vita, o la macchina di Lucinda, una Marlin gialla e nera in cui lei aveva modificato la L trasformandone il nome in Martin, o un picnic alla riserva di Tuttle Creek con Elaine, quando la Fiat rossa di lei, nonostante il freno a mano, cadde nel lago e Martin si tuffò e provò in ogni modo a spingerla fuori dall’acqua, e venne poi aiutato da alcuni pescatori e riuscirono a estrarla e anche a farla ripartire, nonostante l’acqua.

Di sicuro c’è che la memoria di Manley non rimarrà per sempre, nemmeno la sua autobiografia online, e le scanalature sottili che descrive, le sue scarpe da dodici dollari di Walmart che l’hanno accompagnato per 12 anni, i suoi investimenti in oro, la sua attività da corista alla Advent Lutheran Church di Olathe in Texas, si levigheranno, si smusseranno e scompariranno, e la vita di Martin Manley diventerà un po’ più simile alla vita di un altro essere umano morto più ordinariamente, più rotonda, più semplice e uguale alle altre, e si perderà del tutto, anche se più lentamente di molti altri, grazie al suo memoir.

«È incredibile pensare a quanto si sia perduto nella storia» dice, soprattutto oggi che sappiamo come registrare ogni cosa o quasi. «Non c’è nessuna ragione per cui le vite debbano essere dimenticate per sempre» dice ancora.

Mi viene da chiedermi il perché di un’operazione simile, anche se credo che sia lo stesso motivo per cui gli esseri umani scrivono libri, fanno fotografie, incidono il loro nome sul tronco di un albero e altre cose simili, come fare figli che faranno nipoti e passare del tempo con loro. Martin Manley ha pagato il sito fino al 2018, e in quella data è molto probabile, allora, che tutte le informazioni su di lui scompariranno. Credo ci sia un grosso contrasto tra l’ambizione di immortalità dell’operazione di Martin (la memoria di sé unico motivo per l’aver vissuto) e il limite di una scadenza così breve, cinque anni dopo, il 2018. Credo ci sia anche un grosso contrasto tra la dichiarata fede cristiana di Martin, la sua cieca fiducia nell’esistenza di un aldilà e di un Dio creatore di tutte le cose, e la volontà tutta terrena e anzi molto scettica di voler lasciare una traccia di sé, come se il volere di Dio o il suo disegno non bastassero a giustificare una vita e una morte.

«È incredibile pensare a quanto si sia perduto nella storia» dice, soprattutto oggi che sappiamo come registrare ogni cosa o quasi. «Non c’è nessuna ragione per cui le vite debbano essere dimenticate per sempre» dice ancora. Non c’è nessun ribaltamento di questa frase, però, nell’intero sito di Martin Manley. C’è qualche ragione per cui le vite debbano essere ricordate, al di fuori della storiografia e forse (soltanto forse, che è un forse molto incerto) della letteratura? Cosa può cambiare tra un ricordo che può vivere per cinque anni, uno che può viverne settanta, e uno che può vivere tre giorni? (Nulla, direi) Se non c’è nessun insegnamento particolare che si possa trarre dalla sua autobiografia, come Martin stesso scrive, né nessun aneddoto particolarmente interessante, qual è l’utilità di uno spazio internet con informazioni tutto sommato noiose e ordinarie, e quindi qual è l’utilità del suo tentativo di immortalità? (Sì, il sito di Martin Manley è noioso. Come sarebbe noiosa la stessa operazione ripetuta probabilmente con il 99 per cento degli esseri umani). Se Martin avesse pubblicato il memoir senza suicidarsi, cosa sarebbe cambiato?

Non c’è nessuna morale in questa storia. Forse c’è una domanda un po’ angosciata sul vero significato di questa volontà del totale controllo di sé, ma anche questa è una domanda senza una risposta univoca. Se vi interessa (e vi interesserà per ora, prima di trovarla ordinaria e noiosa) la storia di Martin Manley raccontata dalle sue stesse parole, il suo sito è online per altri cinque anni. Dopodiché probabilmente scomparirà.

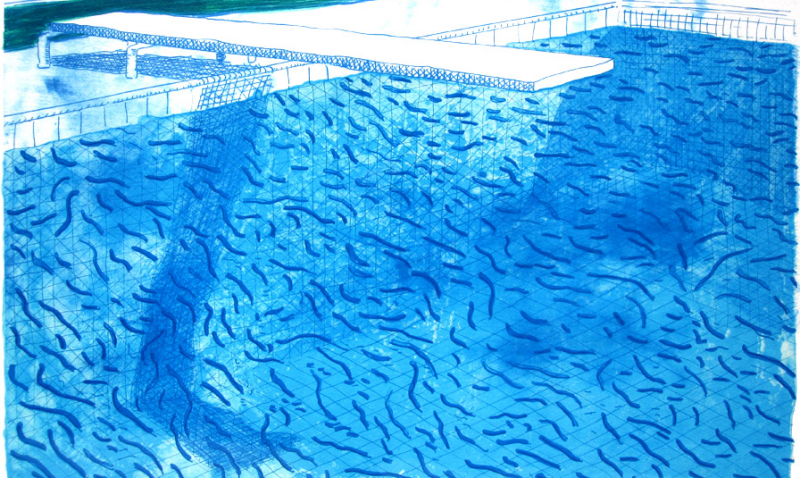

Nell’immagine, dettaglio da Lithograph of water made of thick and thin lines and a light blue wash and a dark blue wash, di David Hockney

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.