Cosa abbiamo letto a giugno in redazione.

Capire Berlino per odiarla

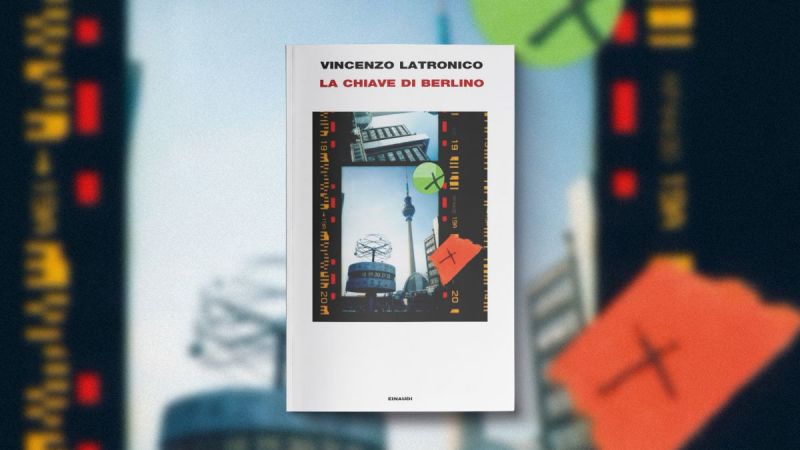

La città-simbolo del bene e del male dell'Europa degli anni Duemila, prima sogno expat e poi incubo gentrificatore, raccontata da Vincenzo Latronico nel suo memoir-saggio-diario, La chiave di Berlino.

Non sono mai stato a Berlino ma odio le persone che ci vanno a vivere. Odio i loro patrimoni familiari, la loro vocazione artistica senza basi solide – fatta di soft skills e profili Tumblr – odio la loro rete di contatti, i loro vestiti vintage, i loro amici antropologi che vivono sei mesi in Mali. Odio il loro inglese approssimativo ma utilissimo, odio i post-doc da 30 mila euro l’anno (netti), le co-tutele, gli Erasmus, gli studi di architettura, il clubbing, odio la loro sete di Occidente globalizzato, la loro voglia di coolness, la loro nostalgia, il loro divertimento, i finanziamenti statali. Ma odio soprattutto la loro spocchia quando tornano in patria, per il Natale dai genitori ad Avellino o per affittare un kayak da Giuseppone a mare: tutto, della nostra vita di rimasti a terra, di noi che sfruttiamo solo il 5 per cento del nostro potenziale, appare ai loro occhi degno di una specie di commiserazione. Non criticano tanto o almeno non soprattutto l’arretramento materiale dell’Italia e del sud Italia nello specifico, ma qualcosa di più intangibile, di – si potrebbe dire – auratico, spirituale.

Su questo je ne sais quoi ruota gran parte dell’operazione insieme letteraria e sociologica, ma anche filosofica, iniziata da Vincenzo Latronico nel 2022 con Le perfezioni – un romanzo – e arricchita quest’anno da La chiave di Berlino (Einaudi), un memoir saggistico. Entrambi i libri fanno brillare i punti di una stessa costellazione di concetti (Benjamin non può che essere uno dei numi tutelari di Latronico): forma di vita (la Lebensform di Husserl e Wittgenstein), immagine, differenza, gentrificazione, vuoto. Concetti che hanno il loro correlativo oggettivo nelle piante da interni, nei font dei menù e delle insegne dei ristoranti, nei gin naturali, nella ketamina, nell’architettura brutalista, nel vino biologico, nei sex club, nelle relazioni aperte, nelle fabbriche riconvertite e nei quartieri riqualificati, negli arredamenti minimali, nel cibo salutare. Odiare Berlino nel 2023 è facile ma io la odio dal 2008. Latronico, condividendo le proprie esperienze (un rave durato dieci anni, delle passeggiate infinite, il lavoro di critico d’arte) descrive entrambe queste città, che sembrano separate non solo nel tempo ma anche nello spazio («il passato recente è un Paese straniero»).

Le perfezioni e La chiave di Berlino sono il recto e il verso di un’unica epopea: quella del mercato immobiliare. Il primo è un romanzo iperrealista senza trama che parla di una coppia italiana che ha deciso di vivere a Berlino (in realtà molte parti del libro ricorrono alla formula impersonale “si” + verbo all’imperfetto, in modo che non si capisca bene a chi si rivolgano quelle azioni, se alla coppia, ai loro amici o a un’intera categoria generazionale – un segmento socioeconomico privilegiato che potremmo chiamare, con un termine volutamente disforico, quello di “creativi”). L’ipotesto di riferimento è Le cose di George Perec, ma l’approccio fortemente materialistico di Latronico fa pensare anche a Balzac (che non a caso ritorna nelle prime pagine di La chiave di Berlino). Romanzo tradizionale e romanzo sperimentale coagulano in un inventario dei materiali e del gusto artsy dei giovani europei. La vita della coppia si riduce a gesti desemantizzati che vengono quasi semplicemente elencati. Le perfezioni è una sorta di coro. Ma scritto in una prosa coincisa, asciutta, calibratissima che fa pensare in alcuni momenti alla poesia di ricerca.

Ma Le perfezioni è anche qualcos’altro. Qualcosa che solo sul finire di La chiave di Berlino viene spiegato. È un atlante del paesaggio mentale di persone – come noi – la cui vita è stata plasmata dal digitale, resa cioè immagine. Quando parlo di “vita” in termini generici mi riferisco a qualcosa di più profondo del semplice fatto che, chi più o chi meno, scrolliamo TikTok e usiamo Whatsapp. Parlo delle aspettative, dei rinforzi emotivi, delle abitudini cognitive attraverso cui il nostro cervello si è adattato a quest’esposizione. Ed ecco una delle idee più forti di Latronico: il passaggio – come dire – dall’analogico al digitale nelle nostre vite è strettamente collegato al cambiamento che tutte le grandi città occidentali hanno subìto negli ultimi vent’anni. Ed è ugualmente collegato alla crisi del politico, alla difficoltà degli individui di riconoscersi in delle comunità che non siano fragili e illusorie. Rete, urbanistica, livellamento, conformismo, smaterializzazione, autenticità (fine della), massimizzazione del profitto. Altri concetti della costellazione di cui sopra.

Se Le perfezioni è la sistole, La chiave di Berlino è la diastole. Lo stile contratto e rapsodico del romanzo subisce un’espansione, un rilassamento, una distensione nel memoir. Compressione e rilascio. Il ritmo è più discorsivo, più elastico, anche più vario dovendosi adattare a materiali diversi: il ricordo, la storia, la riflessione. L’intelligenza e la prospettiva materialistica rimangono però immutate. Il libro racconta l’espansione neoliberista della Berlino post-muro, il suo lento trapassare da un territorio disabitato e selvaggio denso di potenzialità e spazi occupati a una brochure turistica, un’esperienza di consumo. Una metamorfosi che Latronico inizia a dubitare fosse iscritta nella città fin dagli anni ’90, quando essa sembrava tutt’altro rispetto a oggi. Perché se sicuramente un simile stato di cose è dovuto all’ingresso di capitali esteri che hanno privatizzato la città e tentato di ottimizzare l’enorme bacino immobiliare, facendo schizzare il costo degli affitti e allontanando sia gli abitanti storici che gli expat che si erano trasferiti lì negli scorsi decenni – se, appunto, ciò è palmare, un ruolo l’ha giocato anche il mito della Berlino controculturale, di cui il mercato si è facilmente appropriato.

Come ci hanno insegnato gli ultimi cinquant’anni di capitalismo, rivolta e turismo della rivolta sono separati da un battito di ciglia, dal tempo che impiega a caricarsi con la fibra una schermata di Google. Del resto gli artisti e i creativi che hanno affollato Berlino negli anni Zero condividevano con il capitale il loro sogno profondo: quello della “cultura assoluta” (sono le parole del filosofo Francesco Masci citate da Latronico), cioè di una sostituzione tra realtà e immagine, tra concreto e simbolico. Questo spiega l’attuale conversione subita dallo spazio urbano di Berlino: «I dehors dei locali sgranati lungo la Kastanienallee, dove un decennio prima avevo scoperto che si poteva lavorare dal bar, ora vietavano di stare ai tavolini con i laptop per favorire la circolazione di turisti. Il locale in cui si giocava a ping-pong era stato sabotato dal troppo successo e aveva chiuso […] Avevano aperto cose nuove: un osteopata francese che serviva anche vini naturali. Un negozio specializzato in stoviglie di smalto bianco e blu. Una startup che offriva per alcune centinaia di euro un servizio di trasfusione a domicilio 24/7 calibrato sul fabbisogno del proprio organismo, per essere pronti per una giornata in ufficio dopo una notte di alcol e droghe. Le case occupate erano state sgombrate, tranne quella che si pagava le spese legali affittandosi come location per girare film ambientati nella Berlino delle case occupate […]. Il negozio in cui tutto era in dono era stato sgomberato, sostituito da un bistrot che offriva solo aragoste, ostriche, e vino naturale. Si chiamava Volk, che vuol dire ‘popolo’».

Non vado avanti, perché tutte le persone che hanno frequentato una città medio-grande europea negli ultimi cinque anni conoscono in modo ostensivo ciò di cui si sta parlando. Tutti i quartieri gentrificati e artsy finiscono per assomigliarsi: «Passeggiando lungo il Landwehrkanal non si trova nulla di sostanzialmente diverso da ciò che offre l’Isola a Milano, Williamsburg a Brooklyn, Grünerløka a Oslo». Con il sottotesto che tutto, in questi quartieri, è enormemente caro, sovrapprezzo. Perché paradossalmente, ciò che i turisti comprano è un’esperienza (e quello che gli expat comprano è in qualche modo il diritto alla proprietà di quella esperienza, di sentirsene parte integrante), l’esperienza dell’unicità – sia pure un’unicità in serie, diversa ma uguale in tutte le città (Latronico spacca il capello alla differenza tra “omogeneità” e “uniformità”). In certe città (ma soprattutto, in certi quartieri) «non vi si va per fare qualcosa ma per abitare un certo tipo di vita».

Con il passare delle pagine affiora non tanto un senso di colpa, ma la consapevolezza di aver partecipato in maniera attiva a questo processo che per semplicità chiamiamo gentrificazione, e che è diventato il tema della nostra generazione. Parlando dei suoi primi mesi a Berlino, Latronico scrive che «ha preso sostanza in me l’idea che la città non sia innanzitutto un luogo politico – il punto di intersezione di storia e geografia, dove si scontrano pressioni sociali e forza produttive – ma un modo di vivere che si può scegliere per gusto e affinità, un lifestyle».

Latronico sa che l’expat – che plasma la sua identità in opposizione a esso – è in realtà un turista prolungato. È un turista che in virtù del tempo a propria disposizione non ricerca le cose, ma aspetta che gli accadano. È il parto del situazionismo con il libero mercato, con le unioni doganali. La sua passività e la sua autenticità sono di massa. Non c’è falsa coscienza, non c’è ipocrisia invece in La chiave di Berlino. C’è la registrazione di uno stato di cose, e la denuncia a un settore (quello degli expat appunto, ma in generale – aggiungo io – dei creativi, degli artisti, degli scrittori, degli intellettuali provenienti da una borghesia cosmopolita che un paio di generazioni fa avremmo detto “di sinistra”) che non riesce a costituire una comunità ma gozzoviglia invece in un pantano instagrammabile. Quello della perdita della collettività è uno degli altri grandi temi di Latronico, affrontato anche in libri precedenti. Un tema non collaterale ma consustanziale a quelli già menzionati. Leggiamo che «la nozione di comunità è la grande assente nei racconti degli expat, nella cui esperienza la collettività è semplicemente la somma di tante individualità parallele – la mera risultante di una somiglianza». Questi individui, esponenti della classe intellettuale europea, sono fatti con lo stampino, condividono una “forma di vita” basata sul prestigio, il gusto e la differenza, ma non riescono a creare una forza collettiva, a bucare il tegumento di una solitudine che è tanto politica quanto esistenziale.

La chiave di Berlino è senza volerlo anche un libro di non-fiction sulla non-fiction. Raccontando la storia di Berlino racconta la storia di un’etichetta letteraria. Negli anni ’90 e all’inizio degli anni Zero la non-fiction era, esattamente come Berlino, un territorio selvaggio, fertile, aperto, scampato a quella tipografizzazione del reale avvenuta con modernismo e post-modernismo. Una forma vergine. Nel giro di un paio di decenni si è trasformata in uno stereotipo, in un prodotto di mercato. Sebald diceva, in un’affermazione di culto nel 2011, che in un romanzo «riesci sempre a sentire le ruote dell’ingranaggio che girano». Ecco, a vent’anni dalla sua morte possiamo dire che questo succede anche in gran parte della non-fiction che viene prodotta in Italia oggi e che, ormai per un’inveterata abitudine, continuiamo a leggere, rassegnati e sicuri di annoiarci come gli spettatori della Corazzata Potëmkin in Fantozzi.

Le pagine finali di La chiave di Berlino sono in tal senso illuminanti e secondo me le più preziose – almeno nell’ottica della teoria letteraria. Latronico è uno scrittore dall’autocoscienza formale ben marcata, che si serve dei codici esistenti con una raffinatezza e un’eleganza che manca a quasi tutti i suoi colleghi. Arrivato alla fine del libro se ne sente insoddisfatto. Ne denuncia la natura artificiosa. È come se avvertisse il carattere sedimentato, inautentico, convenzionale del genere. Latronico ha svolto il compito, e in maniera egregia, dominando le costanti, arricchendole di variazioni, trovando una voce credibile e ben calibrata tra narcisismo e reticenza. Ma si rende conto che qualcosa è rimasto fuori dal libro, e che questo qualcosa è forse più importante di quello che c’è dentro. Prova a compensare con una coda diaristica, con cui chiude il proprio memoir-saggio. In queste pagine la realtà ci arriva (illusoriamente, me ne rendo conto) non mediata. Ci commuove. La scrittura non gira più intorno a qualcosa (un tema, un ricordo, un’immagine, un edificio, un libro), smette di argomentare, è come un mercato delle pulci della vita intima. E non a caso è proprio qui che troviamo l’immagine dialettica che preme l’interruttore del libro: «Un’asta senza impugnatura con la stessa mappa su entrambe le estremità […]: se usata per aprire un portone, non può essere estratta. La mappa duplicata permette però di spingerla dentro per estrarla dall’altra parte, dopo aver richiuso. E cioè: è una chiave che costringe chi la usa a richiudersi la porta alle spalle».

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.