Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

La forza tranquilla di Vanessa Nakate

Intervista all'attivista di Fridays for Future, che ci racconta come si costruisce una protesta transgenerazionale, cosa si aspetta dalla Conferenza sul clima in programma in Egitto e quanto è difficile essere attivisti in Uganda.

Incontro Vanessa Nakate a Roma, un giorno prima che parta per il Salone del libro di Torino. È al Mediterraneo, uno di quegli alberghi giganti a pochi metri da stazione Termini. Se ne sta seduta nell’angolo di una hall deserta con la sua editor italiana: riceve i giornalisti a turno. Fuori l’asfalto brucia per un caldo anomalo. Presto mi parlerà dell’oleodotto Eacop che minaccia l’Uganda, di come si stanno preparando a non farsi arrestare a Cop27 in Egitto, di dialogo intergenerazionale per salvare la Terra. Battaglie, catastrofi, impegni. Per ora mi guarda serena da un divanetto, avvolta in una sciarpa per l’aria condizionata. Me l’aspettavo tuonante, furente, un incendio: ne avrebbe tutte le ragioni. Invece è l’esatto opposto.

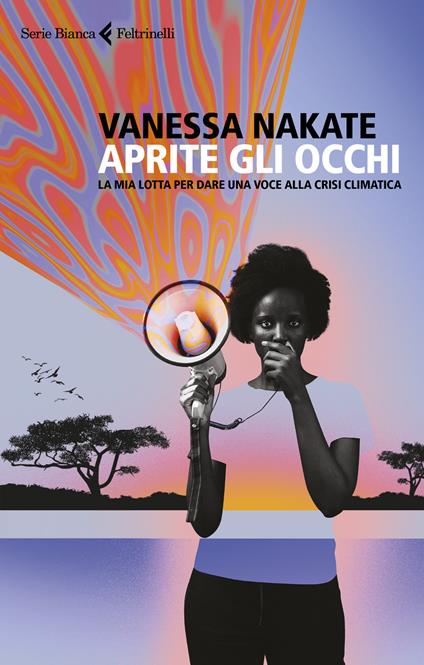

Per chi non la conoscesse, Vanessa Nakate a 25 anni è tra le più giovani e famose attiviste dei Fridays for Future. Dopo Greta Thunberg, naturalmente. Per i media è «l’unica persona nera nella stanza», per citare il saggio di Nadeesha Uyangoda. Di tutti gli attivisti dei Paesi africani, il Nord del mondo ricorda soprattutto lei, la giovane ugandese che nel 2020 è stata tagliata dalla foto di gruppo a Davos – un errore per cui l’Associated Press ancora si morde le mani –, scandalo internazionale che, per paradosso, anziché spingere a riconoscere più attivisti neri ha fissato l’attenzione su Nakate. Come se tanto bastasse, una quota per lavarsi la coscienza. Di questo, l’attivista ne è consapevole. Un altro motivo per inalberarsi, ma no, ci spiega, la rabbia non è il modo migliore con cui impiegare il suo tempo. Ha preferito lavorare a un libro, da poco uscito per Feltrinelli, Aprite gli occhi. La mia lotta per dare una voce alla crisi climatica (trad. Chiara Rizzo), una guida per giovani attivisti con qualche dato, qualche battaglia da tenere d’occhio e il memorandum di guardare all’Africa. Racconta poi come è diventata attivista a Kampala, figlia di classe media; come è arrivata all’Onu con l’aiuto di Greenpeace, tra gruppi Whatsapp e camerate d’albergo popolate da ragazzi scioperanti per il clima come lei. Come a Davos hanno finto che non esistesse, come è caduta in depressione e si è rialzata. E infine, cosa deve fare un giovane per seguire i suoi passi.

La prima domanda che faccio a Nakate riprende un fatto italiano. La “Greta italiana”, l’influencer e attivista Federica Gasbarro, ospite dello scorso concertone romano del Primo maggio, ha parlato di ambiente con lo sponsor di Eni alle spalle. Di fronte a lei, in piazza San Giovanni, Greenpeace lanciava palloncini con su scritto «Eni inquina anche la musica». Chiedo a Nakate come si sarebbe comportata se l’avessero invitata a un evento del genere: un palco importante per parlare di clima, ma finanziato dalle aziende delle energie fossili e quindi eticamente compromesso. Andare o non andare?

«Dipende dal tuo cuore – dice – Questi eventi sono importanti per puntare il dito contro chi ha le responsabilità del cambiamento climatico. E spesso sono finanziati dalle aziende di combustibili fossili. Oppure organizzati dagli stessi governi che rifiutano di trattare la crisi climatica come tale. Quello che importa, quando ti presenti, è il tuo atteggiamento. Ti siederai a cena con loro o griderai i loro nomi e li riterrai responsabili dell’emergenza, sbandierando quello che hanno fatto al pianeta?».

ⓢ Non c’è il rischio che alla lunga il movimento si normalizzi e non venga più percepito come, a suo modo, rivoluzionario?

Non penso. E poi credo in un tipo di comunicazione che viene dal cuore, che è qualcosa che può durare in eterno, per generazioni, senza il rischio di perdere la sua forza. Tutto torna al perché scioperiamo e perché continueremo a farlo ogni venerdì, anche se la gente si abituasse a noi. È importante però non dare un solo volto al movimento, così da mantenerlo rilevante: siamo un fronte globale di milioni di individui. Ci sono ancora tante storie ed esperienze che non sono state ascoltate: un portavoce del movimento potrà pure diventare scontato, ma non può succedere con migliaia di noi e ognuno ha qualcosa da raccontare della propria comunità.

ⓢ Un altro rischio è lo youthwashing, che è tanto l’essere trattati con sufficienza e messi da parte perché ragazzi, quanto l’essere usati in maniera performativa, come un gruppo di studenti alla recita di scuola. Non credi che bisognerebbe affiancare più spesso volti storici dell’attivismo, per ribadire la natura intergenerazionale della lotta?

Rispetto il lavoro di chi ha fondato i movimenti precedenti. E so che ce ne sono stati tanti prima di Fridays for Future. Credo nel dialogo intergenerazionale, perché possiamo imparare da chi ci ha preceduto. Ai miei amici dico spesso che se una persona va per una strada piena di buche e chiude quelle che incontra, chi arriverà dopo troverà meno buche. Chi ci ha preceduto ha spianato gran parte della strada. Il resto tocca a noi. Vogliamo tutti la giustizia climatica: che sia questo il ponte tra chi è giovane e chi ha più esperienza, così da avere un movimento globale. Però allo stesso tempo, chi ci ha preceduto, quando ha iniziato aveva la nostra età. E chissà se quando anche noi saremo vecchi non nascerà un altro movimento. Questo sminuirebbe il nostro lavoro? Non credo. Ma bisogna creare un ponte.

ⓢ E in Uganda c’è questo tipo di dialogo intergenerazionale?

Non posso dire di averlo visto. Chi si interessa di ambiente in Uganda è perlopiù giovane. Spesso presenziamo a eventi di associazioni ambientaliste che ci hanno preceduto, ma di solito si conclude tutto in un panel. Nessuno però ci ha allontanato per la nostra età e noi onoriamo sempre gli inviti.

ⓢ Nel libro, parlando della deforestazione in Congo, racconti di come per te sia stata una scoperta recente, un’esperienza che ti ha fatto capire quanto sia carente o non disponibile l’informazione in Uganda. Questo rende più difficile impedire lo sfruttamento. Come possono difendersi i Paesi africani, soprattutto dalla fame di risorse delle nazioni ricche?

Devono averne l’intenzione politica. Le persone che vivono gli effetti delle decisioni dei governi non hanno mai modo di partecipare ai tavoli dove vengono prese. Ma è una questione di leadership locale, di quali sono gli investimenti a cui si dà priorità. Sta ai leader africani farsi avanti per difendere i diritti della propria gente e del pianeta.

ⓢ Quali progetti ti preoccupano di più in Uganda?

L’oleodotto Eacop (East african crude oil pipeline), che passerà dall’Uganda verso la Tanzania e nel suo percorso attraversa molti fiumi e persino il lago Vittoria, dalle cui acque dipendono le vite di milioni di persone. Taglierà i parchi naturali nazionali. Si teme per gli animali, per le fughe di greggio nel lago, per l’aumento delle emissioni. Per noi che viviamo in Uganda e in generale nell’Africa dell’est è tra i progetti che ci preoccupano di più. Come se non bastasse, molti guardano a noi attivisti come se fossimo i nemici del progresso economico. È veramente difficile parlare apertamente del progetto. Soprattutto se sei in Uganda. La prendono sul personale e spesso trovo post sui social contro di me.

ⓢ La classe media ugandese ignora la discussione sul clima?

È un problema di consapevolezza. Io stessa prima di informarmi attivamente non ne sapevo nulla. Nelle università, nelle scuole, non è un argomento di cui si parli come invece qui in Occidente. E la maggior parte delle persone pensa giustamente prima ad avere un piatto caldo o un posto dove dormire. Per molti non è tra le priorità di cui preoccuparsi.

ⓢ A proposito di priorità, il Nord del mondo ha attivato abbastanza fondi per l’ingiustizia climatica?

No, affatto. Chi prima aveva più terra per vivere, ora la deve condividere con più persone che hanno dovuto abbandonare la propria terra e non hanno più modo di coltivare il proprio cibo. La compensazione non è mai abbastanza. E per quel che riguarda i finanziamenti climatici alle nazioni più vulnerabili, la maggior parte arriva sotto forma di debiti. Mentre miliardi di dollari non sono mai stati stanziati.

ⓢ Senti mai rabbia quando vieni qui, nei Paesi che hanno sfruttato e sfruttano ancora l’Uganda e l’Africa?

Ho smesso di provare rabbia, perché non fa bene. Cerco di usare queste opportunità e piattaforme per chiedere quel che serve, come rinunciare agli investimenti europei nei combustibili fossili e stanziare finanziamenti climatici. Ho promesso a me stessa di non essere mai arrabbiata. Ieri ho avuto un’intervista televisiva di quattro minuti. Non credo che mandare in onda quattro minuti di rabbia sarebbe utile: non potrei comunicare alcun messaggio. Se ho poco tempo, preferisco usarlo per dire quel che sta succedendo e di cosa c’è bisogno.

ⓢ Che ne pensi dell’atteggiamento di certi benintenzionati occidentali, che con l’Africa si credono il “salvatore bianco” di turno?

È pericoloso e colonialista. Gli aiuti dati così non funzionano mai. Ognuno può mostrare la migliore versione di sé, nascondendo le proprie vere intenzioni. Per il Nord del mondo non deve esserci solo un cambio di faccia, ma anche un profondo pentimento. Se le cose non funzionano, è perché sotto sotto le intenzioni non sono cambiate. È tutta questione di qual è il fine di questi aiuti. Per me questo è fare i salvatori bianchi, mostrarsi buoni tanto per dare l’idea di essere tali all’esterno, ma non avere buone intenzioni nel proprio cuore, non essere convinti davvero di voler aiutare le comunità africane.

ⓢ A Davos ti tagliarono fuori dalla foto. Eri la sola africana del gruppo. Sei ancora l’unica attivista nera quando ci sono questi eventi?

No, non sono più l’unica, ma non siamo ancora abbastanza. C’è tanto da fare perché a questi eventi ci sia una completa rappresentanza di attivisti africani. Speriamo di vedere dei cambiamenti a Cop27, che sarà in Egitto (dal 7 al 18 novembre 2022, ndr). Ma già a Glasgow, a Cop26, molti attivisti non ce l’hanno fatta per problemi di accrediti, di spesa del viaggio e anche per l’impossibilità di rispettare i criteri di vaccinazione contro il Covid, visto che nei loro Paesi i vaccini non erano ancora disponibili.

ⓢ L’Egitto ha una lunga storia di violazioni dei diritti umani, specie con gli attivisti. Sarà sicuro laggiù?

Stiamo parlando con gli attivisti sul territorio per capire cosa può funzionare e come far circolare comunque i nostri messaggi per il clima. Ma non ci sarà niente di cui aver paura, tutti gli occhi saranno puntati sul Paese per Cop27, però vogliamo esser certi di poter garantire la sicurezza di chi viene da, per esempio, eventuali arresti.

ⓢ E in Uganda, ti senti sicura?

(Sorride) Non so.

ⓢ Per esempio, se prendessi parte a una manifestazione contro l’oleodotto?

Sarebbe un rischio, sì.

ⓢ Capisco se non te la senti di parlarne.

Esatto.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.