Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.

La “svolta geologica” potrebbe cambiare l’architettura

Dal nuovo numero di Urbano dedicato al sottosuolo, un dialogo con l'architetto e ricercatore Galaad Van Daele sul fondamentale ruolo che il mondo minerale esercita sulle costruzioni umane.

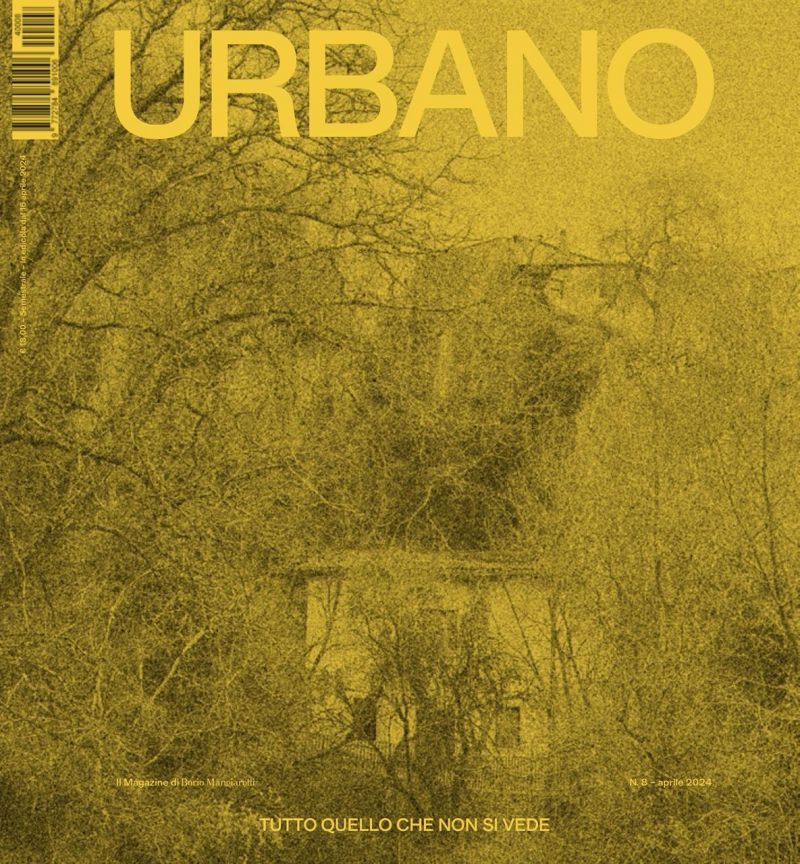

Dal prossimo 16 aprile sarà disponibile in edicola e in libreria “Tutto quello che non si vede”, il nuovo numero di Urbano, la rivista di urbanistica e architettura nata in occasione dei primi cent’anni di attività di Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare fondata nel 1920. Al centro della nuova uscita ci sono il sottosuolo, le architetture ipogee, il rapporto tra la geologia e ciò che l’uomo decide di costruire. Come racconta ad Alessandro Benetti l’architetto e ricercatore Galaad Van Daele nell’intervista che pubblichiamo qui in anteprima. Il numero verrà presentato il 15 aprile alle 18.30 presso Ædicola Lambrate (via Conte Rosso, 9, Milano), l’edicola del quartiere prossima alla riapertura (per partecipare all’evento, registrarsi qui).

La fotografia utilizzata nella cover è di Claudia Ferri.

AB: Il tuo profilo è quello per molti versi tipico di un architetto che non si limita a progettare. Quali sono i passaggi più importanti del tuo percorso di formazione? Di cosa ti occupi oggi?

GVD: Ho fatto degli studi letterari e poi ho proseguito nel campo dell’architettura, a Parigi e a Berlino. Questi due ambiti complementari della mia formazione hanno influenzato in maniera chiara anche i miei interessi attuali. Dopo i miei studi, ho collaborato per alcuni anni con lo studio di 51N4E, a Bruxelles, e nel frattempo mi sono avvicinato al mondo dell’editoria, in particolare come editor della rivista indipendente Accattone. Da qualche anno mi occupo soprattutto di ricerca, insegnamento e scrittura. In effetti, non saprei nemmeno se definirmi ancora un progettista! Dal 2017 lavoro con An Fonteyne e la sua cattedra di Affective Architecture all’ETH di Zurigo e dal 2020 ho cominciato un dottorato, sempre all’ETH. Sto scrivendo una tesi che prende spunto dalla Grotta Grande, edificio-caverna costruito a Firenze nel XVI secolo, per investigare i rapporti tra geologia e architettura. In questi mesi sto approfondendo le mie ricerche in loco, come visiting researcher al Kunsthistorisches Institut.

AB: Sul tuo sito spieghi che con le tue ricerche recenti stai esplorando «la possibilità di scrivere una storia dell’architettura che riconosca i vari livelli di presenza geologica negli spazi costruiti». Cosa intendi? Com’è nato l’interesse per questi temi?

Ho cominciato a riflettere su questi temi qualche anno fa in Germania, osservando le colline artificiali realizzate con i detriti della Seconda guerra mondiale. Oggi sono per la maggior parte coperte di verde e vegetazione e in molti ignorano anche la loro origine. Sono oggetti per i quali si pone un problema evidente di categorizzazione, perché sono al tempo stesso natura e cultura. Rilievi di questo tipo esistono anche in altre parti del mondo: penso per esempio ai tell mediorientali, insediamenti urbani continuamente costruiti, distrutti e ricostruiti letteralmente al di sopra delle loro macerie. Sono esempi di come l’architettura è una pratica squisitamente “terrestre” – che viene, quindi, dalla terra e può nel tempo ritornare alla terra, nella terra. Dimostrano, al contempo, l’impatto geologico che la pratica dell’architettura può avere sulla terra stessa. Stavo già investigando questi temi quando ho scoperto la Grotta Grande di Firenze: un incontro fortuito ma fondamentale per la direzione che hanno preso le mie ricerche.

AB: Com’è avvenuto questo incontro? Cos’è la Grotta Grande e perché la consideri un caso-studio così importante per studiare il rapporto tra geologia e architettura?

La Grotta Grande, o Grotta del Buontalenti, è stata realizzata nella seconda metà del XVI secolo all’interno del Giardino di Boboli, come manufatto annesso all’acquedotto che scorre tra la sorgente della Ginevra e Palazzo Vecchio. È chiamata così in riferimento a Bernardo Buontalenti, l’architetto a cui si deve la sua configurazione attuale. È un’opera piuttosto conosciuta, ma le storie del Rinascimento ne hanno descritto unicamente gli aspetti più propriamente architettonico-artistici, studiando la composizione della sua facciata, i suoi cicli di affreschi e le sequenze di statue, ecc. Così facendo, hanno omesso di approfondire un altro “strato”, che ne è altrettanto costitutivo, ossia le pietre, le concrezioni, le forme geologiche utilizzate dal Buontalenti. Uno degli obiettivi della mia ricerca è la scrittura di una storia geologica di quest’opera, alternativa alla lettura della storiografia tradizionale e che riconosca le traiettorie molteplici della materia che la costituisce, dalla terra all’architettura e dall’architettura alla terra. Non a caso, una fonte d’ispirazione fondamentale per il mio lavoro sono alcune ricerche degli anni Sessanta che mettevano radicalmente in discussione i canoni comuni e la centralità della ragione nel pensiero e nelle realizzazioni rinascimentali. Penso, su tutte, a L’Antirinascimento, opera fondamentale di Eugenio Battisti.

Immagini scattate da Galaad Van Daele durante uno dei suoi viaggi-studio in Italia con gli studenti dell’ETH di Zurigo.

AB: È un tema di ricerca per il quale non sono sufficienti le competenze di un architetto o di uno storico dell’architettura, ma che richiede, al contrario, un approccio necessariamente multidisciplinare.

Sì, ho dovuto approfondire le mie conoscenze di altri ambiti del sapere. La geologia, innanzitutto. Mi sono interessato agli studi sulla stratificazione della materia geologica nel tempo, per esempio sul valore delle stalattiti come archivi climatici. Mi sono concentrato, in particolare, sulle ricerche che mettono in luce gli scambi tra vivente e non vivente, spiegando come la materia biogenetica possa trasformarsi in materia minerale e come quest’ultima possa essere a sua volta parassitata dalla vita organica. La Grotta Grande è un esempio straordinario per verificare queste traiettorie incrociate. Sfumare i confini tra vivente e non vivente implica anche rivedere le gerarchie che stabiliamo tra questi due poli, solitamente a favore del primo. Gli studi che ho fatto nel campo delle scienze umane dell’ambiente e della letteratura eco-critica – penso, per esempio, a Vibrant Matter di Jane Bennett e a Geontologies di Elizabeth Povinelli – mi hanno aiutato a costruire un quadro teorico che riconosce l’agency della materia inerte. Il mondo minerale è sempre posizionato all’estremità più bassa di una scala che privilegia l’umano e poi il biologico. Cosa succede se si abbandona questo pregiudizio biocentrico? È un cambiamento di prospettiva non da poco…

AB: … di cui mi sembra di riconoscere anche un importante valore politico.

Sì, la mia ricerca riconosce e vuole partecipare a quello che gli specialisti definiscono come un geological turn (ndr: letteralmente, svolta geologica), un cambiamento di prospettiva dalle conseguenze potenzialmente enormi. Tra le nozioni che formulo nella mia ricerca e che penso abbiano implicazioni politiche e sociali c’è quella di “debito geologico”: un concetto che io definisco come il debito che ogni opera dell’uomo ha nei confronti del pianeta e più nello specifico con la geosfera, se si adotta una lettura su base geologica della cultura umana e delle sue espressioni (compresa l’architettura) che le riconduce alle loro origini terrestri. Ammettere l’esistenza di un debito geologico significa valutare da una prospettiva nuova la natura fondamentalmente estrattiva di molte attività umane, le loro conseguenze sull’ambiente e gli squilibri alla scala planetaria che ne derivano. Sono questioni che ritornano continuamente nella mia tesi e negli articoli, accademici e di divulgazione, che scrivo su questi temi. Il mio obiettivo non è tanto quello di puntare il dito contro pratiche dannose, di denunciare o condannare questa o quella attività, ma piuttosto di proporre agli architetti un aggiornamento.

AB: A tuo parere, quale potrebbe essere l’impatto del geological turn, in generale, e delle tue riflessioni, più in particolare, sul lavoro dell’architetto, sul modo di pensare, pro – gettare e costruire l’architettura?

Oltre alla Grotta Grande, nel corso dei viaggi che ho fatto con i miei studenti dell’ETH ho incrociato altre architetture e luoghi che dimostrano in maniera potente la sfumatura dei confini tra geologico e architettonico, tra minerale e biologico. Per restare in Italia, penso ai Bagni San Filippo, in Toscana, alle cave di Tivoli e alla Villa d’Este con le sue fontane. Visitare questi luoghi in sequenza ha permesso, a me e a loro, di visualizzare direttamente diversi stadi della vita dei materiali – in questo caso il travertino – dall’estrazione alla modellazione architettonica alla modificazione da parte della vita biologica. Credo che una nuova comprensione dei materiali, della loro natura e della loro origine possa tradursi in una più grande empatia degli architetti nei confronti del non vivente e in una maggiore consapevolezza della storia della terra alla quale partecipano le loro scelte progettuali e materiali. Sul piano pratico, potrebbe significare anche un’attenzione molto maggiore nella selezione della materia con cui costruire. Quest’ultima si baserebbe non più solo su considerazioni di carattere estetico, tecnologico e di budget, ma anche su valutazioni di natura più propriamente geologica. Credo che il lavoro dell’architetto ne risulterebbe arricchito, più colto e più vicino ai temi dell’attualità planetaria. Si tratta di capire che la geologia è architettura e che l’architettura non smette mai di avere una vita geologica, nemmeno dopo la sua costruzione.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.