Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.

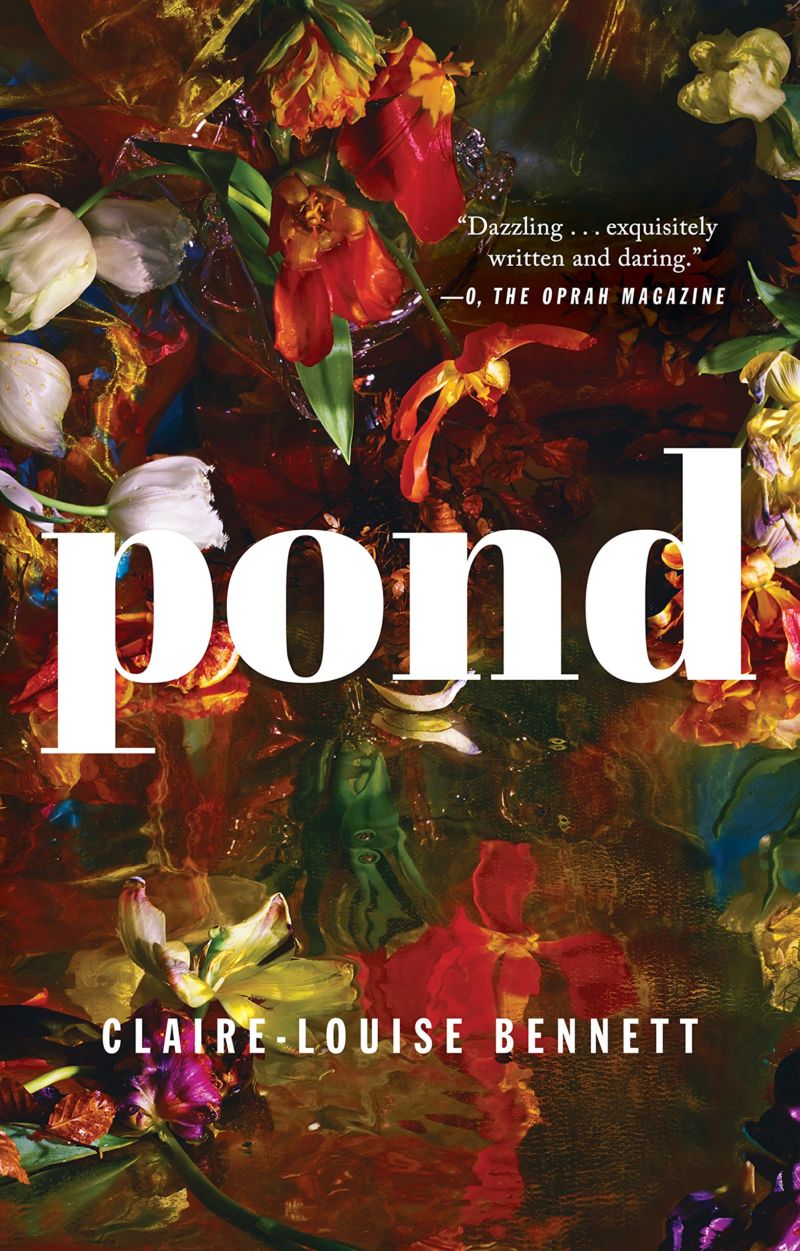

Stagno di Claire-Louise Bennett, un microscopio puntato sulla solitudine

Uno strano libro d'esordio a metà fra un monologo teatrale e una serie di piccoli flussi di coscienza.

A quanto pare, i recensori hanno avuto qualche difficoltà a definire che cosa esattamente sia Stagno (Bompiani), il libro d’esordio di Claire-Louise Bennett, nata e cresciuta nel sud-ovest dell’Inghilterra e trapiantata in Irlanda. Un romanzo? Una raccolta di racconti? Una serie di episodi raccontati dalla stessa voce narrante e collegati tra di loro soltanto da un filo sottile – la voce stessa, in un certo senso? Proprio la difficoltà di inquadrarlo è una delle caratteristiche più affascinanti di questo libro bizzarro e sorprendente. Sceglieremo la terza opzione, perché di certo non sono racconti indipendenti; non è neanche un romanzo, perché manca una vera e propria trama («La solitudine, per sua stessa natura,» ha scritto Bennett sull‘Irish Times «non ha chissà quale trama, né rigurgita di eventi»); ma il movimento interno che unisce gli episodi raccontati dalla narratrice – oltre al terzo elemento unificante, il luogo, e i pensieri, l’andirivieni di immagini che gli elementi di questo luogo, anche i più ordinari, producono in lei – fa di questi capitoli apparentemente slegati un tutt’uno non immediatamente visibile. Bennett ha studiato drammaturgia, e si vede: in un certo senso, Stagno è qualcosa a metà fra un monologo teatrale e una serie di piccoli flussi di coscienza.

Della storia personale della protagonista non sappiamo quasi nulla. Non conosciamo nemmeno il suo nome: sappiamo solo che è una giovane donna che ha abbandonato la sua vita precedente e un dottorato e si è trasferita in un cottage in Irlanda, in un isolamento quasi completo, interrotto brevemente dal passaggio di varia umanità – amici, amanti, la padrona di casa, vicini. Il passato non esiste, se non per sprazzi fugaci. Esiste soltanto il presente totalizzante della sua solitudine, che amplifica a dismisura il suo rapporto con gli oggetti di tutti i giorni, con il paesaggio che la circonda, con le proprie sensazioni, in modo stordente e viscerale, che ricorda la prosa insieme estatica e piena di umorismo di Annie Dillard e l’imprevedibilità del suo fluire.

Così, possiamo avere un capitolo di tre righe («Ho appena gettato la cena nella spazzatura. Sapevo già mentre la preparavo che l’avrei gettata, allora ci ho messo tutte le cose che non voglio mai più vedere»), capitoli di una pagina o due e capitoli molto lunghi in cui la voce narrante, seguendo il ritmo naturale del pensiero e l’andamento arzigogolato e imperscrutabile delle associazioni che facciamo, parte dalle manopole rotte del suo forno per poi descrivere il libro che sta leggendo (non a caso, una donna rimasta sola sulla terra) e il momento che la lega più violentemente al romanzo: quello in cui la donna «si rende conto che le categorie con cui si è finora definita sono adesso di una irrilevanza assoluta». Più tardi, quando la voce narrante si accorge, rileggendolo, di aver commesso alcune imprecisioni nel suo resoconto del romanzo, dice, ed è uno dei punti in cui viene sottilmente suggerita la poetica di Stagno, e il modo in cui leggerlo: «Ci sono anche altri errori, perlopiù elusioni, ma non ne emenderò nessuno perché in ogni caso è l’impressione che certe cose hanno avuto su di me che volevo far capire, non i fatti in sé».

La solitudine è lo stato che permette un’autentica osservazione delle “cose”, una nuova attenzione in cui esse riacquistano una loro qualità numinosa, totemica, senza mai diventare simbolo di qualcos’altro, un’attitudine che la protagonista rifiuta in blocco. Per questo la protagonista si innervosisce quando vede che la sua padrona di casa ha messo un cartello che dice “Stagno” vicino a uno stagno. La necessità di didascalizzare tutto rovina quel potere, distrugge il mistero della vita.

In uno dei momenti più alti del libro – una scena in cui la padrona di casa ammucchia nel vialetto una pila di roba da buttare via per svuotare la dépendance – la narratrice, guardando nella catasta, vede un oggetto che non dovrebbe essere lì perché da quel che si ricorda è sempre stato in casa: una busta che contiene la lettera di un antico amore. E ora che quella lettera se ne sta «lì sola, senza più essere soggetta a nulla», può rileggerla senza sovrapporre il suo desiderio passato a quelle parole scritte, può vederla davvero.

A volte le cose più triviali (stiano lontani i nemici sprezzanti della cosiddetta letteratura da tinello: il tinello qui è praticamente il coprotagonista) servono alla narratrice per parlare di un dolore sotterraneo che non viene mai spiegato, forse un evento traumatico, oppure una generale fatica di vivere che emerge anche da alcuni indizi disseminati in giro. La traduzione di Tommaso Pincio restituisce in pieno l’eccentricità della voce narrante. Molto spesso la voce si rivolge a uno “you” che Pincio, nell’impossibilità di mantenere l’ambiguità dell’inglese, ha deciso di tradurre con “tu”: così lascia immaginare un interlocutore invisibile, che forse è il lettore, o forse no.

Bennett cita tra i suoi riferimenti Beckett e Lispector (e difatti il libro ricorda, per certi versi, il discorso ininterrotto dell’Innominabile del primo e di Acqua viva della seconda, soprattutto nelle rêverie della protagonista), ma mi sembra, oltre che alla già detta Annie Dillard, che ci sia anche una grande affinità di visione con Marianne Moore, la poetessa modernista dell’attenzione, dell’acuta osservazione e dei dettagli magnifici e precisi, che scriveva con lo stesso sguardo intento di animali esotici, oggetti vari e persone, e che, alla fine di una poesia intitolata Quando compero quadri, sentenziava, citando una frase da un saggio su cui aveva studiato per un corso serale di poesia: «Il succo è questo: di qualunque cosa si tratti, / dev’essere “illuminata da sguardi penetranti nella vita stessa delle cose”». O, per dirla con T. S. Eliot nel saggio su di lei al fondo della raccolta di poesie di Moore pubblicata da Adelphi, i suoi minuziosi particolari servono a far vedere «più chiaramente» un insieme unitario, a gettare il lettore di colpo «in un inconsueto stato di consapevolezza, a farci percepire incredibili modelli visivi grazie a strumenti che hanno quasi il fascino proprio di un microscopio d’alta potenza». Ecco: Stagno funziona proprio allo stesso modo. «Non c’è niente di troppo specifico per una creatura come l’uomo», diceva più o meno Samuel Johnson. Gli oggetti di Claire-Louise Bennett, e la donna che li guarda, sono prismi attraverso cui l’esperienza del mondo trasluce in forme nuove.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.