Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Sono più importanti le domande o le risposte?

È uscito un saggio sul più celebre Q&A di sempre: il questionario di Proust.

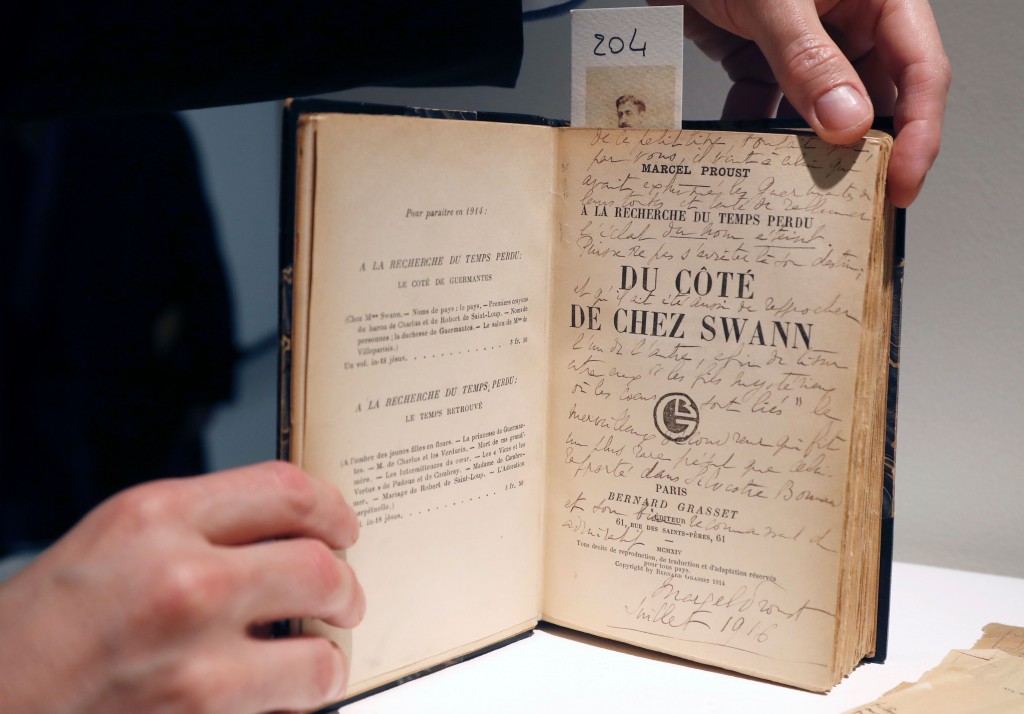

Quando aveva quattordici anni, Marcel Proust rispose così a un’amica che gli chiedeva dove gli sarebbe piaciuto vivere: «Nel paese dell’ideale, o meglio, del mio ideale». Il futuro autore della Recherche, che era ancora un ragazzino ma era pur sempre Proust, riuscì in una delle imprese più difficili per chi è impegnato in una conversazione: dare una risposta intelligente a una domanda stupida. Lo scambio di battute faceva parte di un gioco di società piuttosto diffuso tra le classi benestanti dell’epoca, un album con una serie di quesiti e uno spazio breve per le risposte da sottoporre ad amici e conoscenti per poi conservarlo a mo’ di ricordo. Alla voce “qual è la tua virtù preferita”, Proust scrisse: «Tutte quelle che non appartengono in particolare ad una setta, quelle universali». Alla domanda “quali sono i tuoi eroi preferiti”, invece: «Quelli che sono più un ideale che un modello».

Nel 1924, dopo la morte del celebre romanziere, il figlio della sua amica d’infanzia, lo psicanalista André Berge, trovò il questionario in un cassetto e lo fece pubblicare su una piccola rivista letteraria. Così nacque uno dei generi giornalistici più diffusi, quel breve formulario di domande simil-esistenziali poste a varie celebrità, noto ai più, per l’appunto, come “questionario di Proust”. Il format, popolare in Italia tanto quanto all’estero, domina sulle riviste, e in particolare sui femminili, come Vanity Fair e Io Donna. Ma non ne è immune neppure la televisione: la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?

Nel 1924, dopo la morte del celebre romanziere, il figlio della sua amica d’infanzia, lo psicanalista André Berge, trovò il questionario in un cassetto e lo fece pubblicare su una piccola rivista letteraria. Così nacque uno dei generi giornalistici più diffusi, quel breve formulario di domande simil-esistenziali poste a varie celebrità, noto ai più, per l’appunto, come “questionario di Proust”. Il format, popolare in Italia tanto quanto all’estero, domina sulle riviste, e in particolare sui femminili, come Vanity Fair e Io Donna. Ma non ne è immune neppure la televisione: la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?

La genesi di questo format tanto ubiquo quanto longevo è raccontata da Evan Kindley, senior editor della Los Angeles Review of Books, nel libro Questionnaire: sarà pubblicato a fine luglio, ma un estratto è apparso con settimane d’anticipo sul New Yorker. La storia, naturalmente, era già nota. L’aveva raccontata, tra i molti altri, Paolo Di Stefano sul Corriere. Nel 2003 l’album originale compilato dal giovane Proust è stato venduto all’asta per 102 mila dollari: mica poi tanto, se si pensa che il manoscritto di “Like a Rolling Stone” di Bob Dylan è stato venduto per due milioni.

Kindley nota però un aspetto assai interessante della vicenda, e cioè che quello che più importava del questionario di Proust originale erano le risposte, mentre a noi – a noi lettori, a noi grande pubblico – sono state tramandate le domande. Ciò che colpì lo psicanalista, oltre all’evidente richiamo del nome di Proust, era appunto la sua capacità di formulare un pensiero denso di significato a partire da domande che ne erano tutto sommato prive: «Sebbene Berge avesse denigrato l’album come una serie di “domande stupide”, lodando invece l’acume delle risposte di Proust, alla fine sono state le domande a diventare, col tempo, un totem», scrive Kindley.

È un cortocircuito interessante – buttare il bambino e tenere l’acqua sporca, ancora più che buttare l’acqua sporca con il bambino – specie dal punti di vista di chi scrive e chiacchiera di mestiere. Perché solleva, tra le altre cose, la questione di che cosa sia più importante per rendere un’intervista una buona intervista: le domande oppure le risposte? Così ho cominciato a chattare su Facebook Messenger con una decina di colleghi per capire se esistesse un consenso sull’argomento. Certo si è trattato di un sondaggio assolutamente improvvisato e non scientifico, una sorta di “mini questionario di Proust sul questionario di Proust”, velleitario come tutti i questionari di Proust, condotto su tre italiani, due tedeschi, due americani, un francese, un russo e un canadese, equamente distribuiti tra maschi e femmine (in forma anonima, visto che alcune di queste persone lavorano per testate che utilizzano il format oggetto della conversazione). Sono più importanti le domande oppure le risposte?, ho chiesto loro. E poi: ti piacciono i questionari di Proust come genere?

Nove su dieci mi hanno detto che secondo loro le domande sono più importanti delle risposte. Naturalmente, m’è venuto da pensare che fosse in parte una questione di deformazione professionale, e probabilmente anche di un pizzico di narcisismo. L’unica persona che pensava che le risposte fossero più importanti delle domande ha citato come esempio di intervistatore ideale Studs Terkel, il premio Pulitzer autore di The Good War, «che poneva l’enfasi nell’ascoltare e così otteneva risposte incredibilmente interessanti. Le sue domande erano ottime, ma le risposte che sapeva suscitare erano veramente qualcosa di “oltre”, così le trasformava in bellissime storie dove le domande passavano in secondo piano».

Mi ha anche colpito però il commento di una persona dall’opinione opposta: «Sta tutto nelle domande. Perché un bravo intervistatore sa suscitare risposte interessanti anche da una persona noiosa. Ma rispondere bene a domande superficiali è quasi impossibile. Per riuscirci non basta essere bravi, bisogna essere dei geni». Il che ci riporta ai questionari di Proust come genere giornalistico. Sette addetti ai lavori su dieci mi hanno confessato di non poterli soffrire. «Nella sua capacità di dare risposte intelligenti a domande idiote, Proust era irripetibile. Oggi credo che le domande siano rimaste idiote ma le risposte sono diventate proprio sceme. Insomma, la gente è convinta di dire cose “dirette” e “psico”, ma sono solo banalità» dice uno. «Sa tutto di molto artificiale, ed è così ovvio che chi risponde al questionario sta puntando a soddisfare la percezione che gli altri hanno di lui, insomma a vendere un’immagine preconfezionata», aggiunge un altro.

Mi ha anche colpito però il commento di una persona dall’opinione opposta: «Sta tutto nelle domande. Perché un bravo intervistatore sa suscitare risposte interessanti anche da una persona noiosa. Ma rispondere bene a domande superficiali è quasi impossibile. Per riuscirci non basta essere bravi, bisogna essere dei geni». Il che ci riporta ai questionari di Proust come genere giornalistico. Sette addetti ai lavori su dieci mi hanno confessato di non poterli soffrire. «Nella sua capacità di dare risposte intelligenti a domande idiote, Proust era irripetibile. Oggi credo che le domande siano rimaste idiote ma le risposte sono diventate proprio sceme. Insomma, la gente è convinta di dire cose “dirette” e “psico”, ma sono solo banalità» dice uno. «Sa tutto di molto artificiale, ed è così ovvio che chi risponde al questionario sta puntando a soddisfare la percezione che gli altri hanno di lui, insomma a vendere un’immagine preconfezionata», aggiunge un altro.

«Garantiscono un’aura di legittimità a un giornalismo che non sa più fare il suo mestiere e allora comincia a masturbarsi con McLuhan e altre amenità» polemizza un terzo. È una cosa che i redattori fanno per «mancanza di fantasia» ha commentato qualcun altro. «Ci rendiamo conto che sono banalità, ma lo facciamo perché i lettori adorano sapere che alla celebrità X piace la cosa Y, insomma è un genere che tira» puntualizza un altro ancora. Due persone, poi, hanno dichiarato di non apprezzare particolarmente il genere, ma di considerare alcune domande del questionario utili per «rompere il ghiaccio» o «portare l’intervistato al di fuori della sua comfort zone, che è una cosa molto utile».

Soltanto uno dei dieci colleghi interpellati in queste chiacchierate ha ammesso di apprezzare i questionari di Proust: «Sono il mio guilty pleasure. Credo in fondo in fondo siano il guilty pleasure di molti altri, insomma è una cosa che leggiamo tutti, magari poi per dire ai nostri amici che è una cavolata. Creano un senso di empatia, ci piace andare a scovare le affinità tra noi e i personaggi che amiamo», mi ha raccontato. «Tipo, se dovessi leggere su un questionario di Proust che Philip Roth ama gli avocado come me, Philip Roth mi starebbe ancora più simpatico».

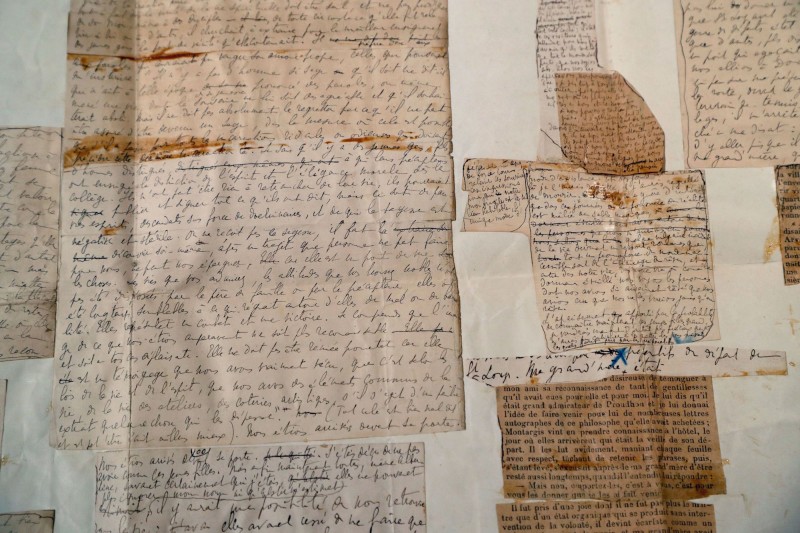

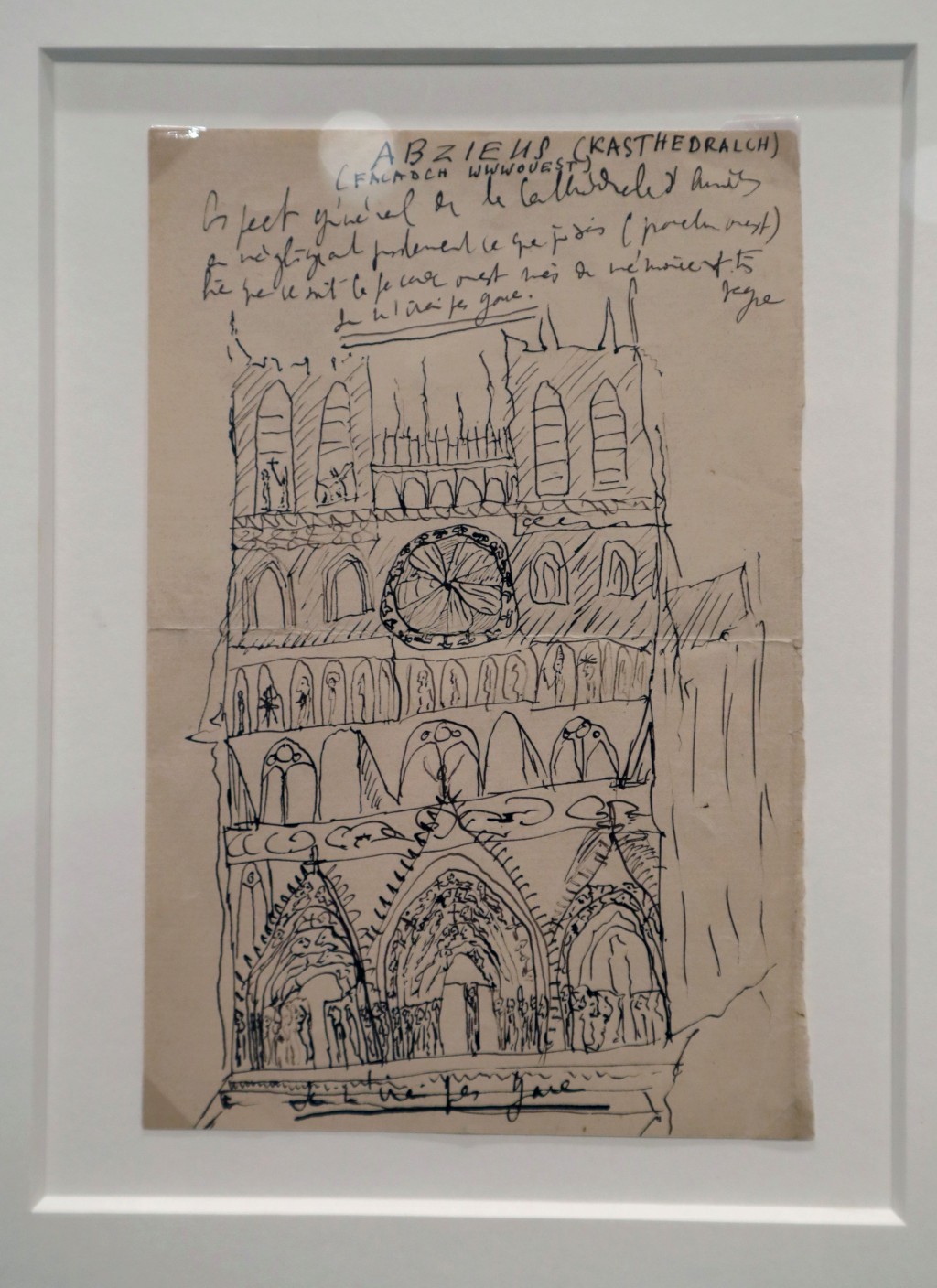

Oggetti di Marcel Proust messi all’asta (FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.