Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

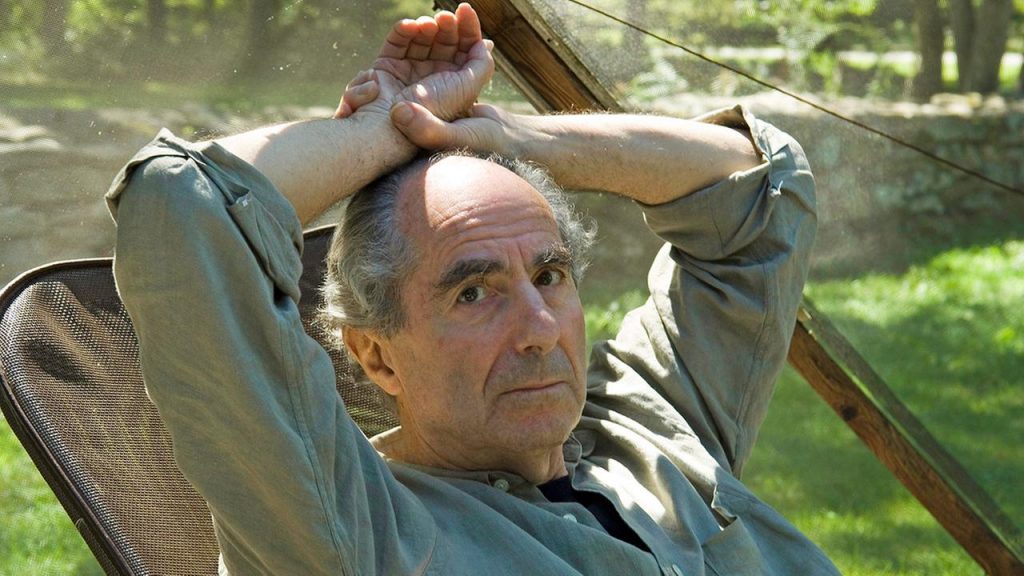

Il nostro Philip Roth quotidiano

Un incontro a casa dello scrittore americano, morto il 22 maggio a 85 anni, e un'intervista mai pubblicata.

La prima cosa che Mr. Roth mi abbia mai detto in confidenza è stata: «Non bevo caffè». Un’informazione che si sarebbe potuta rivelare essenziale una settimana prima, quando, in quarantacinque minuti di treno, ero salito fino nel Bronx per comprare mezzo chilo del caffè italiano migliore che potessi trovare a New York. Lo avevo pagato qualcosa come venticinque dollari e conservato gelosamente in un cassetto accanto al letto per i giorni prima del nostro incontro. Dal sacchetto trapelava un odore pungente che la notte non mi faceva dormire, ma non potevo rischiare di lasciarlo in cucina, dove qualcun altro avrebbe trascurato la natura preziosa del suo contenuto e lo scopo per il quale era stato comprato per prepararsi una volgare colazione. A consigliarmi male erano stati due amici in comune: un libraio italiano che da più di trent’anni vive nell’Upper West Side di Manhattan e il famoso giornalista, e caro amico, che ci aveva presentati. Non so ancora dire se lo abbiano fatto apposta. Eravamo sulla porta di casa sua, lui senza scarpe, io con un paio di scarponcini impermeabili. Fuori la neve ghiacciata combatteva con il sale sui marciapiedi e un alone bianchiccio mi saliva per le caviglie. Tenevo il sacchetto di caffè davanti a me e Mr. Roth era appoggiato alla porta aperta. Cerco di ricordarmi lo scambio di battute il più precisamente possibile:

GDA: Le ho portato del caffè.

PR: Non bevo caffè.

GDA: Oh.

PR: Ma ho molti amici che saranno contenti di assaggiarlo quando passano a trovarmi.

Sospetto che il sacchetto sia ancora intatto da qualche parte nell’appartamento. Entrando, non ho visto macchinette, bollitori o caffettiere. C’era un disordine composto, pulito, luminoso. Su un tavolo erano ammassati grossi libri di storia, su un altro le buste ancora chiuse di quelli che gli mandavano gli editori. Appoggiata al muro in fondo alla stanza, la sua famosa scrivania verticale. Leggeva pochi romanzi, o non ne leggeva più, guardava molti film perché dormiva poco. Ci siamo seduti e io ho pensato di essere vestito in maniera inadeguata e di essermi dimenticato di togliere il giubbotto, adesso che non sapevo più come fare per liberarmene. Il vero problema era un altro: non sopportava di stare in casa con le scarpe addosso, ma non me lo ha fatto pesare.

PR (indicando il mio berretto): Yankees?

GDA: Sì. Va ancora allo stadio?

PR: No, no. Guardo le partite in televisione, la scorsa stagione non è stata un granché.

Mi ero dimenticato anche di togliere il cappello. Ho fatto per alzarmi e lui mi ha indicato l’appendiabiti accanto alla porta, sorridendo. Ci eravamo conosciuti poco tempo prima, in un’occasione sociale, e avevo approfittato per chiedergli se potevamo avere la conversazione che avevo a lungo immaginato. Ha acconsentito e l’ho visto sparire in ascensore assieme alla sua accompagnatrice, canticchiando “Hey Good Lookin’”. Una settimana dopo, con le scarpe ai piedi sporche di sale, il berretto in testa e tra noi un sacchetto di caffè non esattamente gradito, eravamo l’uno di fronte all’altro e parlavamo del nuovo interbase degli Yankees Didi Gregorius, mentre io pensavo che avrei dovuto chiedergli della sua vita e dei suoi libri, ma non mi veniva in mente niente che non sapessi già.

GDA: Non voglio rubarle troppo tempo, posso andarmene quando vuole.

PR: Come forse sai, ho smesso di scrivere: ho un sacco di tempo libero.

In quel momento ho avuto la percezione esatta di trovarmi di fronte a lui, non alla sua immagine, ma alla carne e le ossa, in forma a ottantadue anni quasi compiuti, che a lungo avevo visto in fotografia e immaginato leggendo i suoi libri.

GDA: Qual è stata la prima cosa che ha pensato quando si è reso conto di aver smesso davvero?

PR: Che non mi sarei dovuto mettere al computer.

GDA: Si è sentito sollevato?

PR: Immensamente.

GDA: E adesso?

PR: Adesso faccio tutto quello che voglio. Scrivere è difficile, se ci sei portato, se non ci sei portato è impossibile. Quando smetti ti trovi improvvisamente con il resto della tua vita di nuovo in mano. Magari non me ne resta molta, ma sicuramente non voglio passarla alla scrivania.

GDA: Legge?

PR: Qualche saggio storico, non sono molto aggiornato riguardo ai romanzi. C’è qualcosa che vuoi consigliarmi?

In quel periodo stavo leggendo Le benevole, di Jonathan Littell, e ho pensato che gli sarebbe potuto piacere. Dopotutto aveva molto di storico e qualcosa di scabroso che avrebbe potuto apprezzare. Qualche settimana dopo, gliel’ho regalato per il suo compleanno ed è stato abbastanza gentile da non dirmi mai se lo aveva letto e se gli era piaciuto. Non è molto importante, ma una volta, in un’email, di nuovo riferendosi al baseball, mi ha scritto: «Certi uomini sono la cosa più atroce che io abbia mai visto»: l’ho presa come una citazione.

Abbiamo parlato dei suoi problemi di schiena, che lo hanno tormentato per tutta la vita, e mi ha detto che nella sua routine non poteva evitare di inserire il nuoto. Abbiamo parlato di donne. O meglio, lui ha parlato e io lo sono stato a sentire, non potevo fare altrimenti. Mi ha detto che stava collaborando a una sua biografia con un giornalista che gli scriveva tutti i giorni per chiedergli dei fatti più stupidi della sua quotidianità, ma che per qualche motivo non si addentrava nei particolari che interessano a tutti. Non aveva letto nessuna delle due che erano uscite da poco.

PR: Quello che non so della mia vita, non credo di volerlo sapere.

GDA: E il resto? Non le interessa come lo riportano?

PR: Il resto è noioso, ne facciano quello che vogliono.

Mi ha chiesto della letteratura italiana contemporanea, se c’era qualcosa che avrebbe dovuto conoscere, e anche in quel caso ho tentennato. Mi sembrava una responsabilità troppo grande quella di consigliargli un libro o uno scrittore che magari, contravvenendo alla sua stessa regola, sarebbe andato a cercare per farsi un’idea univoca di cosa stava succedendo in Italia. Gli ho detto che forse avrebbe potuto leggere Domenico Starnone (succedeva anni prima che venisse tradotto) e che Con le peggiori intenzioni di Alessandro Piperno era stato spesso accostato al suo nome. Lo conosceva, ma non lo aveva letto. Siamo tornati sui classici.

GDA: Con Primo Levi siete stati amici, vero?

PR: Per poco tempo. Ci eravamo conosciuti a Londra, poi mi aveva fatto visitare Torino, lo ammiravo moltissimo, sia come scrittore che come uomo.

GDA: E poi?

PR: Ci siamo scritti. A un certo punto l’ho invitato in America, avremmo potuto organizzare un ciclo di incontri, sapevo che ci sarebbero state persone contente di sentirlo parlare. Mi ha risposto con una cartolina: «Non c’è più tempo», diceva. È morto tre giorni dopo.

Abbiamo passato quasi quattro ore saltando da un argomento all’altro, bevendo tè: la mia non era un’intervista e non poteva esserlo, era un incontro informale. In altri tempi avrei cercato di strappargli qualche dichiarazione da poter usare per un articolo o per un libro. Così, senza niente da scrivere e nessuno che se lo aspettasse, l’ho sentito andare a ruota libera, esplorare i suoi interessi per come affioravano, senza che fossero pilotati dalle necessità del pezzo. Ci siamo sentiti, negli anni successivi, per i suoi compleanni e per commentare l’inizio delle stagioni del baseball. Avrei voluto saper osare di più, ma ne ho ottenuto un vantaggio: ho potuto evitare di scriverne fino a stamattina. Prima di congedarmi mi ha regalato un libricino celebrativo pubblicato per i suoi ottant’anni.

GDA: Grazie! Sarà un bel ricordo.

PR: Sai come vorrei essere ricordato, io?

GDA: Come?

PR: Come uno che a un certo punto si è fermato.

Foto Getty

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.