Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

I libri del 2016

Le dieci migliori letture dell'anno per la redazione e i collaboratori di Studio.

Ta-Nehisi Coates – Tra me e il mondo (Codice edizioni) trad. Chiara Stangalino

Perché dedichiamo tanto tempo e tanto spazio nella discussione pubblica ai libri? Qualche volta me lo chiedo anche io. Di certo non per motivi

economici: quello editoriale è un mercato così piccolo che a stento si può definire tale (girano talmente pochi soldi che ci si vergogna quasi a dirlo); rispetto all’ebefrenica pervasività di Internet, poi, questi mattoncini di carta sembrano innocui e stolidi come quelle ragazze tutte a modino ma un po’ noiose. Poi però arrivano dei libri – pochi, bisogna dirlo – che ti ricordano perché continuiamo a farlo nonostante tutto. Ta-Nehisi Coates ha scritto uno di questi libri. Si intitola Tra me e il mondo ed è un testo personale e politico, immaginato

come la lunga lettera di un padre al figlio piccolo (quanto, in teoria, di più paternalista possa esserci: avete presente quei libri trombonissimi con “spiegato a mio figlio” nel titolo? Perché non ci parli un po’ di più con tuo figlio, invece di scrivere un libro a noi? Per fortuna non è il caso di Coates), una torrenziale e inarrestabile invettiva, mai pacificata, mai conciliante, rabbiosa, tagliente, eppure anche struggente, piena d’affetto e compassione, un’invettiva contro i bianchi, e contro il fondamento stesso dell’identità americana: la disponibilità del corpo nero, sua vendibilità e la sua distruttibilità (cioè l’omicidio senza quasi conseguenze). E sulla paura, la paura di essere uccisi in ogni momento, la paura che il tuo corpo e la tua vita sia comunque a disposizione, che pervade e definisce la vita di tutti i cittadini di colore. Tra me e il mondo mi ha insegnato molte cose, sugli Stati Uniti e le culture subalterne, certo, ma anche, con un minimo di traslazione, anche sull’Italia e sull’Europa di oggi. Sarà per questo che continuiamo a dare tanto peso ai libri. Perché ancora oggi non c’è una “tecnologia” migliore per fare una cosa tutto sommato semplice, ma non così scontata: farti aprire gli occhi. (Francesco Guglieri)

come la lunga lettera di un padre al figlio piccolo (quanto, in teoria, di più paternalista possa esserci: avete presente quei libri trombonissimi con “spiegato a mio figlio” nel titolo? Perché non ci parli un po’ di più con tuo figlio, invece di scrivere un libro a noi? Per fortuna non è il caso di Coates), una torrenziale e inarrestabile invettiva, mai pacificata, mai conciliante, rabbiosa, tagliente, eppure anche struggente, piena d’affetto e compassione, un’invettiva contro i bianchi, e contro il fondamento stesso dell’identità americana: la disponibilità del corpo nero, sua vendibilità e la sua distruttibilità (cioè l’omicidio senza quasi conseguenze). E sulla paura, la paura di essere uccisi in ogni momento, la paura che il tuo corpo e la tua vita sia comunque a disposizione, che pervade e definisce la vita di tutti i cittadini di colore. Tra me e il mondo mi ha insegnato molte cose, sugli Stati Uniti e le culture subalterne, certo, ma anche, con un minimo di traslazione, anche sull’Italia e sull’Europa di oggi. Sarà per questo che continuiamo a dare tanto peso ai libri. Perché ancora oggi non c’è una “tecnologia” migliore per fare una cosa tutto sommato semplice, ma non così scontata: farti aprire gli occhi. (Francesco Guglieri)

Helen Macdonald – Io e Mabel (Einaudi) trad. Anna Rusconi

Più i libri perdono rilevanza, più sembra che escano cose interessanti da leggere: quest’anno per esempio non si può certo rimproverare all’editoria italiana di non aver intercettato e tradotto le uscite fondamentali della narrativa straniera, a cui si sono aggiunti importanti romanzi nostri (Starnone, Piperno, Albinati), a comporre un quadro molto ricco sebbene sempre più avvolto dal dubbio “chi li leggerà tutti questi libri belli?”. Prendiamo come simbolo di tutto il dubbio Io e Mabel, che aveva in originale il meraviglioso titolo H is for Hawk, il memoir che nel 2014 e 2015 ha entusiasmato Stati Uniti e Inghilterra e che nel 2016 è finito addirittura nella Summer reading list di Obama. Ecco, in Italia è stato acquisito e tradotto, ma in verità se ne è parlato pochissimo, è stato letto poco, semmai è diventato un segno di riconoscimento per gli eletti della bolla. È una storia di addestramento (addestramento di un animale – un rapace – ma anche addestramento al dolore) e di solitudine, di lutto e di amore per la letteratura, funziona in un modo simile a un libro uscito quest’anno in inglese, che pare appartenere curiosamente allo stesso genere in ascesa, il saggio-autobiografico-di critica-letteraria-scritto-da-una-donna-sola: The Lonely City di Olivia Laing (c’è anche Flâneuse di Lauren Elkin poi). È anche un libro che parla di un altro libro, L’astore di T. H. White, fatto poi uscire a settembre da Adelphi, in un interessante caso di co-marketing letterario. È il libro che in fondo più mi è piaciuto leggere perché dalla sua ha un lingua lineare ricca di dettagli che la amplificano – le piume, gli artigli, la carne cruda di coniglio che si appiccica alle mani, i boschi inglesi, la pioggia – e la capacità di sorprendere, un sentimento che considero primario, sia emotivamente che sul piano formale. Lo scelgo perché è l’unico libro che ho letto quest’anno desiderando di fare a cambio con la vita della protagonista anche dopo l’ultima pagina. Lo scelgo infine perché la letteratura più interessante di questi anni – vorrei dire quella più interessante in assoluto ma in verità è quella che interessa più a me – è all’esatto opposto rispetto al massimalismo dei Franzen o dei Safran Foer: le grandi storie non mi dicono più niente che non sia stato già detto e mi danno la sensazione di essere continui revival, cover eseguite benissimo; le piccole storie, piccole come l’inquadratura della coda di un occhio, mi sembrano più giuste e adatte per questi tempi: nel 2016 sono ancora le vicende personali a fare la grande letteratura contemporanea. (Cristiano de Majo)

Più i libri perdono rilevanza, più sembra che escano cose interessanti da leggere: quest’anno per esempio non si può certo rimproverare all’editoria italiana di non aver intercettato e tradotto le uscite fondamentali della narrativa straniera, a cui si sono aggiunti importanti romanzi nostri (Starnone, Piperno, Albinati), a comporre un quadro molto ricco sebbene sempre più avvolto dal dubbio “chi li leggerà tutti questi libri belli?”. Prendiamo come simbolo di tutto il dubbio Io e Mabel, che aveva in originale il meraviglioso titolo H is for Hawk, il memoir che nel 2014 e 2015 ha entusiasmato Stati Uniti e Inghilterra e che nel 2016 è finito addirittura nella Summer reading list di Obama. Ecco, in Italia è stato acquisito e tradotto, ma in verità se ne è parlato pochissimo, è stato letto poco, semmai è diventato un segno di riconoscimento per gli eletti della bolla. È una storia di addestramento (addestramento di un animale – un rapace – ma anche addestramento al dolore) e di solitudine, di lutto e di amore per la letteratura, funziona in un modo simile a un libro uscito quest’anno in inglese, che pare appartenere curiosamente allo stesso genere in ascesa, il saggio-autobiografico-di critica-letteraria-scritto-da-una-donna-sola: The Lonely City di Olivia Laing (c’è anche Flâneuse di Lauren Elkin poi). È anche un libro che parla di un altro libro, L’astore di T. H. White, fatto poi uscire a settembre da Adelphi, in un interessante caso di co-marketing letterario. È il libro che in fondo più mi è piaciuto leggere perché dalla sua ha un lingua lineare ricca di dettagli che la amplificano – le piume, gli artigli, la carne cruda di coniglio che si appiccica alle mani, i boschi inglesi, la pioggia – e la capacità di sorprendere, un sentimento che considero primario, sia emotivamente che sul piano formale. Lo scelgo perché è l’unico libro che ho letto quest’anno desiderando di fare a cambio con la vita della protagonista anche dopo l’ultima pagina. Lo scelgo infine perché la letteratura più interessante di questi anni – vorrei dire quella più interessante in assoluto ma in verità è quella che interessa più a me – è all’esatto opposto rispetto al massimalismo dei Franzen o dei Safran Foer: le grandi storie non mi dicono più niente che non sia stato già detto e mi danno la sensazione di essere continui revival, cover eseguite benissimo; le piccole storie, piccole come l’inquadratura della coda di un occhio, mi sembrano più giuste e adatte per questi tempi: nel 2016 sono ancora le vicende personali a fare la grande letteratura contemporanea. (Cristiano de Majo)

Jonathan Safran Foer – Eccomi (Guanda) trad. Irene Abigail Piccinin

Jonathan Safran Foer ci ha fatto aspettare undici anni prima di pubblicare il suo terzo romanzo e il risultato valeva l’attesa. Eccomi racconta uno sgretolamento intimo, il disfacimento di una famiglia, a ridosso di uno sgretolamento più ampio, il collasso dello Stato ebraico. Per “libro dell’anno” si possono intendere molte cose, un libro che è pesato per il suo valore letterario, un libro di cui s’è parlato molto, oppure un libro che riflette lo spirito del tempo: Eccomi è tutte queste cose. È un romanzo-romanzo, di quel genere che è sempre più difficile leggere e (forse) scrivere, che mette elegantemente a nudo rimpianti, mancanze e piccinerie. Il titolo stesso, citazione biblica, è un attestato d’inadeguatezza: «Quando Dio lo chiama, Abramo non dice “Che cosa vuoi?” Non dice “Sì?” Risponde con una dichiarazione “Eccomi”», dove il sottotesto è che nessuno di noi, piccoli uomini fragili, ne sarebbe capace. È anche un romanzo preveggente, dove il connubio tra spaesamento personale e caos globale, oltre a fare un po’ Sturm und Drang (la tempesta dentro di me e la tempesta fuori di me, beh, insomma quella roba lì), ha anticipato gli umori di molti: il 2016 di Jacob Bloch, il protagonista di Eccomi, faceva schifo già prima che cominciasse a fare schifo anche il nostro. (Anna Momigliano)

Jonathan Safran Foer ci ha fatto aspettare undici anni prima di pubblicare il suo terzo romanzo e il risultato valeva l’attesa. Eccomi racconta uno sgretolamento intimo, il disfacimento di una famiglia, a ridosso di uno sgretolamento più ampio, il collasso dello Stato ebraico. Per “libro dell’anno” si possono intendere molte cose, un libro che è pesato per il suo valore letterario, un libro di cui s’è parlato molto, oppure un libro che riflette lo spirito del tempo: Eccomi è tutte queste cose. È un romanzo-romanzo, di quel genere che è sempre più difficile leggere e (forse) scrivere, che mette elegantemente a nudo rimpianti, mancanze e piccinerie. Il titolo stesso, citazione biblica, è un attestato d’inadeguatezza: «Quando Dio lo chiama, Abramo non dice “Che cosa vuoi?” Non dice “Sì?” Risponde con una dichiarazione “Eccomi”», dove il sottotesto è che nessuno di noi, piccoli uomini fragili, ne sarebbe capace. È anche un romanzo preveggente, dove il connubio tra spaesamento personale e caos globale, oltre a fare un po’ Sturm und Drang (la tempesta dentro di me e la tempesta fuori di me, beh, insomma quella roba lì), ha anticipato gli umori di molti: il 2016 di Jacob Bloch, il protagonista di Eccomi, faceva schifo già prima che cominciasse a fare schifo anche il nostro. (Anna Momigliano)

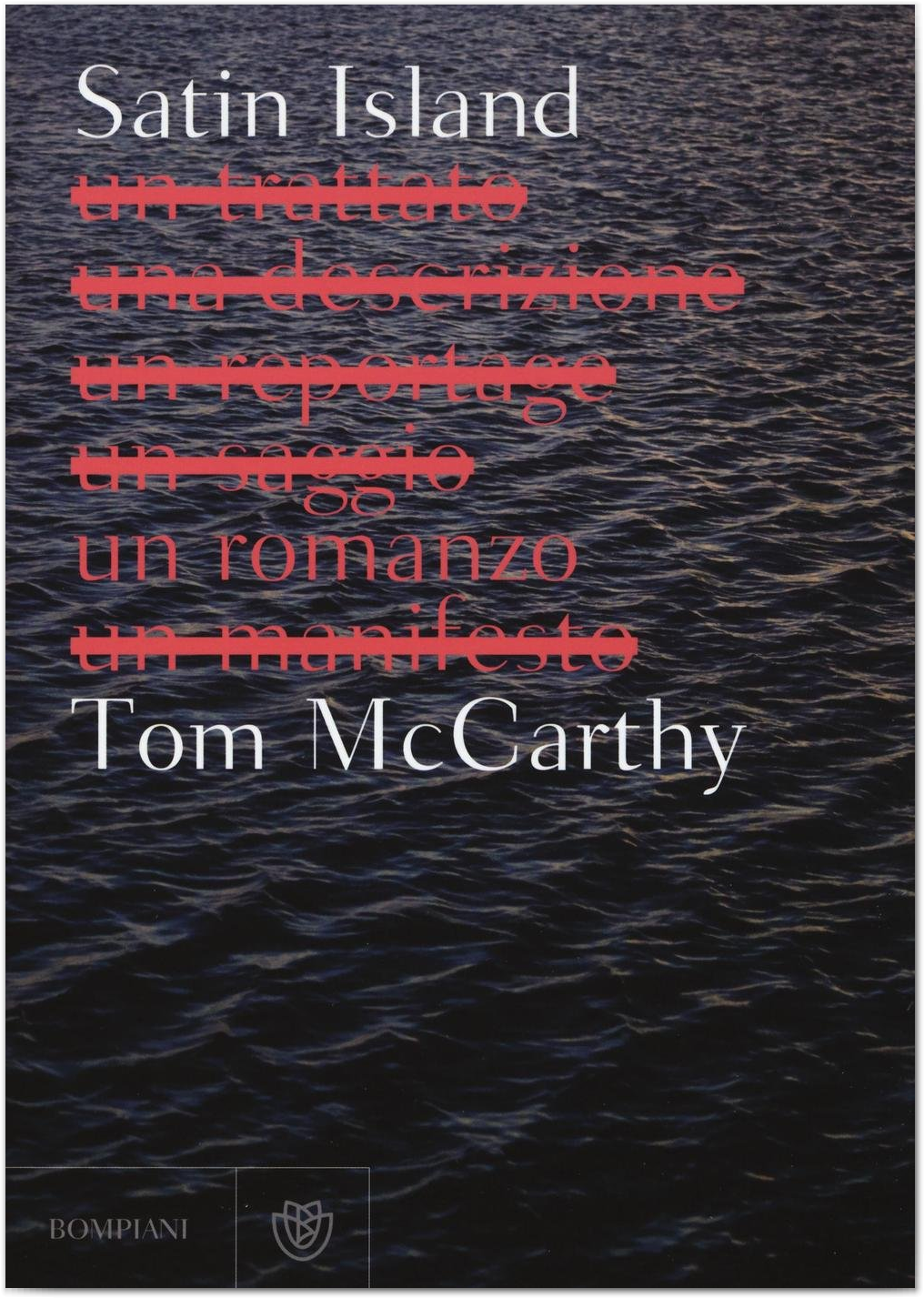

Tom McCarthy – Satin Island (Bompiani) trad. Anna Mioni

Satin Island è il testo letterario che dovete leggere se coltivate un legame di responsabilità con l’idea di letteratura contemporanea e futura. Se cioè pensate che la storia delle forme e degli stili non si è svolta senza generare conseguenze. Se come McCarthy (e come chi scrive) pensate che usare certe forme e non porsi nemmeno il problema rappresenti il corrispettivo artistico dell’essere creazionisti. La maggior parte dei romanzi che vengono osannati dai lettori, oggi, sono formalmente e culturalmente creazionisti. McCarthy è forse l’autore vivente più vicino e aderente alla lezione superba e sperimentale del Nouveau Roman e in particolare di Alain Robbe-Grillet, una lezione che ha tecnicamente dominato ogni discorso letterario possibile e reale negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, e poi come spesso accade è stata negletta ignorata o addirittura indicata come il male (ricordo che ai primi anni della Scuola Holden, a Torino, nel ’96-97, venni redarguito per aver elogiato Progetto per una rivoluzione a New York di Robbe-Grillet: «è totalmente anti-narrativo», dicevano, «è intellettualistico», chiosavano, «è per pochi», aggiungevano, «non tocca il cuore», affondavano. Avevano torto, e in parte avevano anche ragione). Il libro comincia proprio con la parola «Torino», da un “hub” aeroportuale, quello di Torino-Caselle, dove il protagonista si trova prigioniero di quei vuoti di opportunità che affollano le vite di tutti i frequent flyers: voli che non partono, tempo che si dilata, prossimità forzata all’altrove assoluto, ma anche nauseabonda sensazione di muoversi come in un videogioco classico, con strade e mostri e gioie obbligate. Mentre è lì, in attesa, un signore che guarda le news di un disastro ecologico gli dice: «Che tragedia», e lui, che si chiama U, gli risponde non proprio simpaticamente che la parola “tragedia” deriva dal greco tragos, che è il capro destinato al sacrificio. In quel non-tempo, U riceve un sms che gli comunica una bella notizia professionale (quante volte avrei voluto leggere o scrivere una semplice scena come questa, che nell’Occidente capitalistico è l’equivalente di una chiamata divina, o un’apparizione: il suo capo gli comunica che la loro società ha vinto la gara per la realizzazione di un programma etnografico di enorme portata, dalle ramificazioni impensabili e complesse. Un enorme lavoro, che U – antropologo d’azienda – realizzerà con impegno e attenzione. Il romanzo, che come suggerisce la copertina è anche un trattato, un saggio, e tante altre cose, coincide forse con il progetto etnografico stesso: una descrizione della descrizione, un’adesione verbale e mentale al lenzuolo del mondo, del mondo come viene percepito oggi dagli umani post-umani che stiamo diventando. Ogni paragrafo, ogni riga, contiene citazioni e allusioni alla temperie culturale più avanzata della nostra contemporaneità: un timbro immerso nella materia del mondo com’è davvero, un cosmo assai diverso dalle rassicuranti costruzioni di Jonathan Franzen (che forse McCarthy annetterebbe alla categoria dei romanzieri creazionisti). Il motivo per cui Robbe-Grillet non era amato alla Holden degli anni Novanta è perché fondamentalmente i suoi testi “non raccontano storie”. Non si può accusare McCarthy di non raccontare storie (ne racconta forse troppe). Non si può neanche più fingere che il romanzo debba adattarsi a un ambiente radicalmente cambiato dalla potenza divina della Tecnologia e dalla rapidità del Capitale. Satin Island è un libro cruciale perché suona una sveglia che non si può più spegnere. (Gianluigi Ricuperati)

Satin Island è il testo letterario che dovete leggere se coltivate un legame di responsabilità con l’idea di letteratura contemporanea e futura. Se cioè pensate che la storia delle forme e degli stili non si è svolta senza generare conseguenze. Se come McCarthy (e come chi scrive) pensate che usare certe forme e non porsi nemmeno il problema rappresenti il corrispettivo artistico dell’essere creazionisti. La maggior parte dei romanzi che vengono osannati dai lettori, oggi, sono formalmente e culturalmente creazionisti. McCarthy è forse l’autore vivente più vicino e aderente alla lezione superba e sperimentale del Nouveau Roman e in particolare di Alain Robbe-Grillet, una lezione che ha tecnicamente dominato ogni discorso letterario possibile e reale negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, e poi come spesso accade è stata negletta ignorata o addirittura indicata come il male (ricordo che ai primi anni della Scuola Holden, a Torino, nel ’96-97, venni redarguito per aver elogiato Progetto per una rivoluzione a New York di Robbe-Grillet: «è totalmente anti-narrativo», dicevano, «è intellettualistico», chiosavano, «è per pochi», aggiungevano, «non tocca il cuore», affondavano. Avevano torto, e in parte avevano anche ragione). Il libro comincia proprio con la parola «Torino», da un “hub” aeroportuale, quello di Torino-Caselle, dove il protagonista si trova prigioniero di quei vuoti di opportunità che affollano le vite di tutti i frequent flyers: voli che non partono, tempo che si dilata, prossimità forzata all’altrove assoluto, ma anche nauseabonda sensazione di muoversi come in un videogioco classico, con strade e mostri e gioie obbligate. Mentre è lì, in attesa, un signore che guarda le news di un disastro ecologico gli dice: «Che tragedia», e lui, che si chiama U, gli risponde non proprio simpaticamente che la parola “tragedia” deriva dal greco tragos, che è il capro destinato al sacrificio. In quel non-tempo, U riceve un sms che gli comunica una bella notizia professionale (quante volte avrei voluto leggere o scrivere una semplice scena come questa, che nell’Occidente capitalistico è l’equivalente di una chiamata divina, o un’apparizione: il suo capo gli comunica che la loro società ha vinto la gara per la realizzazione di un programma etnografico di enorme portata, dalle ramificazioni impensabili e complesse. Un enorme lavoro, che U – antropologo d’azienda – realizzerà con impegno e attenzione. Il romanzo, che come suggerisce la copertina è anche un trattato, un saggio, e tante altre cose, coincide forse con il progetto etnografico stesso: una descrizione della descrizione, un’adesione verbale e mentale al lenzuolo del mondo, del mondo come viene percepito oggi dagli umani post-umani che stiamo diventando. Ogni paragrafo, ogni riga, contiene citazioni e allusioni alla temperie culturale più avanzata della nostra contemporaneità: un timbro immerso nella materia del mondo com’è davvero, un cosmo assai diverso dalle rassicuranti costruzioni di Jonathan Franzen (che forse McCarthy annetterebbe alla categoria dei romanzieri creazionisti). Il motivo per cui Robbe-Grillet non era amato alla Holden degli anni Novanta è perché fondamentalmente i suoi testi “non raccontano storie”. Non si può accusare McCarthy di non raccontare storie (ne racconta forse troppe). Non si può neanche più fingere che il romanzo debba adattarsi a un ambiente radicalmente cambiato dalla potenza divina della Tecnologia e dalla rapidità del Capitale. Satin Island è un libro cruciale perché suona una sveglia che non si può più spegnere. (Gianluigi Ricuperati)

Domenico Starnone – Scherzetto (Einaudi)

Già dal risvolto sembrerebbe tutto meno che un libro per lettori “giovani”: c’è il vecchio nonno che scende a Napoli dal Nord per trascorrere qualche giorno con il nipotino di quattro anni che nemmeno conosce, che non vede mai, con i genitori fuori città per un convegno e forse a un passo dal divorzio. Poi ci sono le due indoli (quella del bambino già adulta, da odioso ventriloquo) e le due generazioni che si fronteggiano da distanze di siderurgica incomunicabilità, quindi la tata strega-maliarda che nei rari momenti di tregua fra i due si manifesta in qualche angolo della casa, come a voler riaccendere per fantasmatiche vie il duello tra nonno e nipote, così da fugare il dubbio che sull’appartamento stesso aleggi un’opprimente atmosfera alla Insidious. Poi quello spirito agrodolce più francese che italiano, e che – per fortuna – piace tanto ai napoletani. Dico per fortuna perché questa storia, tutt’altro che “cool” a sentirne la trama in due battute (attualmente solo il “genere”, o meglio la commistione tra generi, è considerata “cool”) in realtà rapisce, riverbera di doppifondi, di luoghi e sensazioni che si animano al punto da diventare, nelle mani di Starnone, più vivi dei personaggi in carne e ossa: il balconcino da cui penetrano raffiche gelate di vento e dove al bambino è vietato andare, ad esempio, è un personaggio vero e proprio; i disegni del nonno sono personaggi anch’essi, “metaferendi” del grande tema al centro delle ossessioni di Starnone: non tanto la vecchiaia, ma l’irrisione continua rivolta alla vecchiaia da parte della giovinezza. È tutta giocata su una strana asimmetria formale questa storia, ha i tempi e il peso di un racconto, non di un romanzo, ma è l’assillo di questo scherno da parte dei giovani ciò che interessa a Starnone, non avrebbe avuto senso aggiungere altra carne sul fuoco per dirci qualcosa di più del rapporto tra il vecchio e la figlia, o il genero. Starnone è uno scrittore che quando scrive non sbaglia mai: sa esattamente dove condurre i personaggi, sa trovare la parola giusta al momento giusto per mutare radicalmente l’opinione del lettore su qualcosa o qualcuno, come Mario, il nipote. È un genio? È uno stronzetto? Quella che sembrerebbe un’attitudine all’ambiguità psicologica estranea alla tradizione italiana, questo tocco nero alla Cheever, è solo il contorno di luce, diciamo così, del cuore nero della fiamma. E non c’è mai una parola dialettale di troppo, una parola lontana da quelle che sentiamo per strada ogni giorno; non gli puoi dire mai che è folcloristico, o che strumentalizzi la città di Napoli, o la lingua di Napoli usandone i tic e i calchi collaudati. Starnone adopera la lingua italiana come forse la adoperava solamente Calvino, con una morbidezza perfetta, con ammirabile precisione, un’ironia intessuta di arguzie; è in grado di prendere da questa pesante, complessa lingua, la nostra, l’essenziale più immediato, e di restituire al lettore impercettibili scosse elettriche con una parola speciale buttata lì ogni tanto, con uno sguardo addolorato sulle cose di ogni giorno. Perché Starnone è soprattutto uno scrittore di storie, e come tale si controlla, sa come non annoiare e accattivare anche il lettore più sfaticato. Conosce il cinema, le serie tv. C’è tanto da imparare da queste pagine, specie per chi vorrebbe scrivere. C’è il talento, ma c’è anche il mestiere. (Alcide Pierantozzi)

Già dal risvolto sembrerebbe tutto meno che un libro per lettori “giovani”: c’è il vecchio nonno che scende a Napoli dal Nord per trascorrere qualche giorno con il nipotino di quattro anni che nemmeno conosce, che non vede mai, con i genitori fuori città per un convegno e forse a un passo dal divorzio. Poi ci sono le due indoli (quella del bambino già adulta, da odioso ventriloquo) e le due generazioni che si fronteggiano da distanze di siderurgica incomunicabilità, quindi la tata strega-maliarda che nei rari momenti di tregua fra i due si manifesta in qualche angolo della casa, come a voler riaccendere per fantasmatiche vie il duello tra nonno e nipote, così da fugare il dubbio che sull’appartamento stesso aleggi un’opprimente atmosfera alla Insidious. Poi quello spirito agrodolce più francese che italiano, e che – per fortuna – piace tanto ai napoletani. Dico per fortuna perché questa storia, tutt’altro che “cool” a sentirne la trama in due battute (attualmente solo il “genere”, o meglio la commistione tra generi, è considerata “cool”) in realtà rapisce, riverbera di doppifondi, di luoghi e sensazioni che si animano al punto da diventare, nelle mani di Starnone, più vivi dei personaggi in carne e ossa: il balconcino da cui penetrano raffiche gelate di vento e dove al bambino è vietato andare, ad esempio, è un personaggio vero e proprio; i disegni del nonno sono personaggi anch’essi, “metaferendi” del grande tema al centro delle ossessioni di Starnone: non tanto la vecchiaia, ma l’irrisione continua rivolta alla vecchiaia da parte della giovinezza. È tutta giocata su una strana asimmetria formale questa storia, ha i tempi e il peso di un racconto, non di un romanzo, ma è l’assillo di questo scherno da parte dei giovani ciò che interessa a Starnone, non avrebbe avuto senso aggiungere altra carne sul fuoco per dirci qualcosa di più del rapporto tra il vecchio e la figlia, o il genero. Starnone è uno scrittore che quando scrive non sbaglia mai: sa esattamente dove condurre i personaggi, sa trovare la parola giusta al momento giusto per mutare radicalmente l’opinione del lettore su qualcosa o qualcuno, come Mario, il nipote. È un genio? È uno stronzetto? Quella che sembrerebbe un’attitudine all’ambiguità psicologica estranea alla tradizione italiana, questo tocco nero alla Cheever, è solo il contorno di luce, diciamo così, del cuore nero della fiamma. E non c’è mai una parola dialettale di troppo, una parola lontana da quelle che sentiamo per strada ogni giorno; non gli puoi dire mai che è folcloristico, o che strumentalizzi la città di Napoli, o la lingua di Napoli usandone i tic e i calchi collaudati. Starnone adopera la lingua italiana come forse la adoperava solamente Calvino, con una morbidezza perfetta, con ammirabile precisione, un’ironia intessuta di arguzie; è in grado di prendere da questa pesante, complessa lingua, la nostra, l’essenziale più immediato, e di restituire al lettore impercettibili scosse elettriche con una parola speciale buttata lì ogni tanto, con uno sguardo addolorato sulle cose di ogni giorno. Perché Starnone è soprattutto uno scrittore di storie, e come tale si controlla, sa come non annoiare e accattivare anche il lettore più sfaticato. Conosce il cinema, le serie tv. C’è tanto da imparare da queste pagine, specie per chi vorrebbe scrivere. C’è il talento, ma c’è anche il mestiere. (Alcide Pierantozzi)

Emmanuel Carrère – Io sono vivo, voi siete morti (Adelphi) trad. Federica e Lorenza Di Lella

Essendo un uomo che ha fatto del trovarsi in controtendenza rispetto al resto del mondo un pur doloroso motivo di vanto, Philip Kindred Dick sarebbe probabilmente contento di sapere che il 2016 per lui è stato un grande anno. Non che quello precedente non gli avesse dedicato attenzione: Amazon aveva fatto debuttare The Man in the High Castle, una serie tv ispirata al suo La svastica sul sole, portando simboli nazisti sui sedili della metropolitana di New York, e Fanucci ci aveva dato le milletrecento pagine de L’esegesi, il suo vangelo esoterico finale. Ma quest’anno sono stati annunciati Blade Runner 2049, il sequel del film che l’ha consacrato nel pantheon, e, a maggio, una prossima serie televisiva di dieci episodi ispirati alle sue opere: Electric Dreams: The World of Philip K. Dick, con Bryan Cranston. Non bastasse, Adelphi ha ripubblicato la sua biografia del 1993 firmata da Emmanuel Carrère. È un libro a due passi dal capolavoro, e se non si trattasse di Carrère si potrebbe dire che chi l’ha scritto ha avuto vita facile. Sono sempre stato convinto che Philip Dick sia il naturale destinatario di quel celebre monologo di Kurt Vonnegut sugli scrittori di fantascienza: «Vi amo, figli di puttana. Voi siete i soli che parlano dei cambiamenti veramente terribili che sono in corso, voi siete i soli abbastanza pazzi per capire che la vita è un viaggio spaziale, e neppure breve: un viaggio spaziale che durerà miliardi di anni». Di cambiamenti in corso, nella California delle controculture degli anni Sessanta e Settanta in cui viveva Dick, ce n’erano parecchi, e Carrère è abile nel ricamarli e mostrare com’erano intessuti alle fantasie lucide e alle ossessioni paranoiche che non abbandonavano mai il collega, un uomo di certo abbastanza pazzo e sinceramente visionario per parlare di quel viaggio nel cosmo. Nel libro appaiono in lontananza, come echi distanti, Richard “Tricky Dick” Nixon, Charles Manson, Joan Didion, tra gli altri, ma il protagonista assoluto ha un solo nome, e le sue paure patologiche, la sua inscalfibile consapevolezza da oracolo, la sua frustrazione e i suoi amori instabili colorano un mondo non meno rivelatorio di quelli delle sue distopie. Leggendo Carrère, si scopre che Philip Dick ha sempre considerato la sua fantascienza più “reale” di qualsiasi nonfiction. Nell’anno dell’elezione alla Casa Bianca di un appariscente miliardario che ha promesso di deportare milioni di persone e costruire muri invalicabili al confine tra Stati Uniti e Messico, credo sarebbe meglio iniziare a rileggerla. (Davide Piacenza)

Essendo un uomo che ha fatto del trovarsi in controtendenza rispetto al resto del mondo un pur doloroso motivo di vanto, Philip Kindred Dick sarebbe probabilmente contento di sapere che il 2016 per lui è stato un grande anno. Non che quello precedente non gli avesse dedicato attenzione: Amazon aveva fatto debuttare The Man in the High Castle, una serie tv ispirata al suo La svastica sul sole, portando simboli nazisti sui sedili della metropolitana di New York, e Fanucci ci aveva dato le milletrecento pagine de L’esegesi, il suo vangelo esoterico finale. Ma quest’anno sono stati annunciati Blade Runner 2049, il sequel del film che l’ha consacrato nel pantheon, e, a maggio, una prossima serie televisiva di dieci episodi ispirati alle sue opere: Electric Dreams: The World of Philip K. Dick, con Bryan Cranston. Non bastasse, Adelphi ha ripubblicato la sua biografia del 1993 firmata da Emmanuel Carrère. È un libro a due passi dal capolavoro, e se non si trattasse di Carrère si potrebbe dire che chi l’ha scritto ha avuto vita facile. Sono sempre stato convinto che Philip Dick sia il naturale destinatario di quel celebre monologo di Kurt Vonnegut sugli scrittori di fantascienza: «Vi amo, figli di puttana. Voi siete i soli che parlano dei cambiamenti veramente terribili che sono in corso, voi siete i soli abbastanza pazzi per capire che la vita è un viaggio spaziale, e neppure breve: un viaggio spaziale che durerà miliardi di anni». Di cambiamenti in corso, nella California delle controculture degli anni Sessanta e Settanta in cui viveva Dick, ce n’erano parecchi, e Carrère è abile nel ricamarli e mostrare com’erano intessuti alle fantasie lucide e alle ossessioni paranoiche che non abbandonavano mai il collega, un uomo di certo abbastanza pazzo e sinceramente visionario per parlare di quel viaggio nel cosmo. Nel libro appaiono in lontananza, come echi distanti, Richard “Tricky Dick” Nixon, Charles Manson, Joan Didion, tra gli altri, ma il protagonista assoluto ha un solo nome, e le sue paure patologiche, la sua inscalfibile consapevolezza da oracolo, la sua frustrazione e i suoi amori instabili colorano un mondo non meno rivelatorio di quelli delle sue distopie. Leggendo Carrère, si scopre che Philip Dick ha sempre considerato la sua fantascienza più “reale” di qualsiasi nonfiction. Nell’anno dell’elezione alla Casa Bianca di un appariscente miliardario che ha promesso di deportare milioni di persone e costruire muri invalicabili al confine tra Stati Uniti e Messico, credo sarebbe meglio iniziare a rileggerla. (Davide Piacenza)

Alessandro Piperno – Dove la storia finisce (Mondadori)

Mesi dopo aver finito di leggere l’ultimo romanzo di Alessandro Piperno, i personaggi sono ancora perfettamente nitidi e vivi anche perché il libro percorre inedite strade cognitive. Asciugata la scrittura rispetto ai suoi libri precedenti, carteggiato lo stile e snellito il lessico, le pagine lavorano subdolamente a scolpire scene, ambienti e soprattutto personaggi, con l’effetto dei messaggi subliminali. Sono in scena due famiglie romane, molta incertezza su come muoversi nella vita, e tanti sentimenti contrastanti: «Il padre sorrise. Lo fece anche Federica, ma che voglia di piangere! Se fosse stata lei la madre, avrebbe stretto il bimbo come un peluche. Fu turbata dall’inopportunità di quel pensiero». Sorridere con il desiderio di piangere, pensare qualcosa che scandalizza per primo chi formula il pensiero. Ecco il tipo di intervento nella profondità dei personaggi inventati. Altrove si legge: «La sua frase era suonata più brutale del pensiero che l’aveva ispirata». La confidenza con l’anima inquieta dei personaggi e con le loro aspettative frustrate, padroneggiata da Piperno, infonde nel lettore la paradossale e illusoria percezione di aver conosciuto “esseri umani” semplicemente leggendo una storia romanzesca. In una Roma calda, che cade a pezzi, battuta da un vento africano e minacciata da temporali tropicali, i protagonisti di Piperno prendono atto di relazioni sentimentali logore, di matrimoni arrivati al capolinea. Tutti provano a ricominciare a vivere, a dire bugie nella speranza di resistere a una forza centrifuga che li spinge lontano uno dall’altro. Soltanto il finale – coraggiosissimo, spiazzante, traumatico – riesce, per assurdo, a rimettere in fila le esistenze e a ridare un ordine al mondo: «La stessa ragazza che aveva passato le ultime settimane a flirtare con l’idea della morte, era travolta dall’istinto di conservazione». (Francesco Longo)

Mesi dopo aver finito di leggere l’ultimo romanzo di Alessandro Piperno, i personaggi sono ancora perfettamente nitidi e vivi anche perché il libro percorre inedite strade cognitive. Asciugata la scrittura rispetto ai suoi libri precedenti, carteggiato lo stile e snellito il lessico, le pagine lavorano subdolamente a scolpire scene, ambienti e soprattutto personaggi, con l’effetto dei messaggi subliminali. Sono in scena due famiglie romane, molta incertezza su come muoversi nella vita, e tanti sentimenti contrastanti: «Il padre sorrise. Lo fece anche Federica, ma che voglia di piangere! Se fosse stata lei la madre, avrebbe stretto il bimbo come un peluche. Fu turbata dall’inopportunità di quel pensiero». Sorridere con il desiderio di piangere, pensare qualcosa che scandalizza per primo chi formula il pensiero. Ecco il tipo di intervento nella profondità dei personaggi inventati. Altrove si legge: «La sua frase era suonata più brutale del pensiero che l’aveva ispirata». La confidenza con l’anima inquieta dei personaggi e con le loro aspettative frustrate, padroneggiata da Piperno, infonde nel lettore la paradossale e illusoria percezione di aver conosciuto “esseri umani” semplicemente leggendo una storia romanzesca. In una Roma calda, che cade a pezzi, battuta da un vento africano e minacciata da temporali tropicali, i protagonisti di Piperno prendono atto di relazioni sentimentali logore, di matrimoni arrivati al capolinea. Tutti provano a ricominciare a vivere, a dire bugie nella speranza di resistere a una forza centrifuga che li spinge lontano uno dall’altro. Soltanto il finale – coraggiosissimo, spiazzante, traumatico – riesce, per assurdo, a rimettere in fila le esistenze e a ridare un ordine al mondo: «La stessa ragazza che aveva passato le ultime settimane a flirtare con l’idea della morte, era travolta dall’istinto di conservazione». (Francesco Longo)

Gerard Russell – Regni dimenticati (Adelphi) trad. Svevo D’Onofrio

Penso che il 2016 sia stato uno degli anni letterariamente più felici, per quanto riguarda le cose uscite in Italia. Personalmente, oltre la riscoperta di un autore gigantesco come Domenico Starnone (poi confluita qui), la mia ricerca si è impostata organicamente su due filoni: quello della natura e quello della geopolitica. Ho letto di astori, falchi pellegrini e filosofie dell’orto da un trilocale di Milano nord, poi è arrivato il caldo, sono andato al mare, tra montagne che si scapicollano nel Tirreno e quindi molta natura e molti falchi, per dedicarmi invece al Grande Gioco tra Persia e Afghanistan e alla storia delle religioni del Medio Oriente. Quest’ultimo filone – la divulgazione storica, o storico-narrativa – mi ha molto appassionato: c’entra anche la bravura di Adelphi di fare uscire, negli ultimi anni e nella sua collana forse esteticamente più bella, titoli come Il Grande Gioco o Alla conquista di Lhasa di Peter Hopkirk, Il ritorno di un re di William Darlymple, e questo Regni dimenticati appunto. E c’entra, banalmente, quello che succede nel mondo e che viene riportato dai siti di notizie ogni giorno, quei nomi esotici un tempo (nei libri, nell’immaginario occidentale, nei pochi ricordi di bambino delle diapositive di parenti avventurosi) oggi diventati polvere grigia e palazzi vuoti. Gerald Russell fa un viaggio culturalmente tra i più affascinanti, nei territori delle religioni mediorientali in via di sparizione – yazidi, zoroastriani, samaritani, caldei – e lo fa oggi ma anche mille e duemila anni fa per fotografare i momenti in cui quei culti erano vivi e diffusi e dominavano quei deserti. L’effetto è la meraviglia, prima, la sete di sapere più avanti, e lo straniamento, alla fine, per la condizione dell’oggi, per Damasco, Palmyra, Baghdad. Questo preambolo per dire e dirmi qualcosa (e soprattutto per decidermi) sulla impegnativa categoria di “libro dell’anno”: Regni Dimenticati è arrivato al momento giusto, appassionandomi per quattrocento – quasi – pagine senza nessun calo di tensione. E dire che ero in spiaggia. (Davide Coppo)

Penso che il 2016 sia stato uno degli anni letterariamente più felici, per quanto riguarda le cose uscite in Italia. Personalmente, oltre la riscoperta di un autore gigantesco come Domenico Starnone (poi confluita qui), la mia ricerca si è impostata organicamente su due filoni: quello della natura e quello della geopolitica. Ho letto di astori, falchi pellegrini e filosofie dell’orto da un trilocale di Milano nord, poi è arrivato il caldo, sono andato al mare, tra montagne che si scapicollano nel Tirreno e quindi molta natura e molti falchi, per dedicarmi invece al Grande Gioco tra Persia e Afghanistan e alla storia delle religioni del Medio Oriente. Quest’ultimo filone – la divulgazione storica, o storico-narrativa – mi ha molto appassionato: c’entra anche la bravura di Adelphi di fare uscire, negli ultimi anni e nella sua collana forse esteticamente più bella, titoli come Il Grande Gioco o Alla conquista di Lhasa di Peter Hopkirk, Il ritorno di un re di William Darlymple, e questo Regni dimenticati appunto. E c’entra, banalmente, quello che succede nel mondo e che viene riportato dai siti di notizie ogni giorno, quei nomi esotici un tempo (nei libri, nell’immaginario occidentale, nei pochi ricordi di bambino delle diapositive di parenti avventurosi) oggi diventati polvere grigia e palazzi vuoti. Gerald Russell fa un viaggio culturalmente tra i più affascinanti, nei territori delle religioni mediorientali in via di sparizione – yazidi, zoroastriani, samaritani, caldei – e lo fa oggi ma anche mille e duemila anni fa per fotografare i momenti in cui quei culti erano vivi e diffusi e dominavano quei deserti. L’effetto è la meraviglia, prima, la sete di sapere più avanti, e lo straniamento, alla fine, per la condizione dell’oggi, per Damasco, Palmyra, Baghdad. Questo preambolo per dire e dirmi qualcosa (e soprattutto per decidermi) sulla impegnativa categoria di “libro dell’anno”: Regni Dimenticati è arrivato al momento giusto, appassionandomi per quattrocento – quasi – pagine senza nessun calo di tensione. E dire che ero in spiaggia. (Davide Coppo)

Emma Cline – Le ragazze (Einaudi Stile libero) trad. Martina Testa

Ci sono molti motivi per cui potremmo definire Le ragazze il libro dell’anno. Gli elementi del fenomeno editoriale ci sono tutti, a partire dalla ventisettenne esordiente anche troppo facilmente ascrivibile alla comoda categoria del prodigio, perfetta sulla copertina di Vogue UK e portatrice di una bellezza «sinistra e famelica» che, come ha scritto Claudia Durastanti, ricorda fin troppo quella delle protagoniste del suo libro. Poi ci sarebbe anche quella facilità con cui Cline sembra padroneggiare la scelta di ambientare le vicende della protagonista all’interno di un fatto di cronaca iper-noto, quello degli omicidi della setta Manson. Un espediente che, almeno in potenza, avrebbe potuto intaccare la storia da più parti, ma che l’autrice sa invece utilizzare e “diluire” nel corso della sua storia, dimostrando una perizia di forma e contenuto che non ha mancato di impressionare i critici (un po’ meno quelli italiani, ma questa è un’altra storia). C’è infine quell’intuizione di fondo che riporta Le ragazze al presente in cui il libro è stato scritto, e conseguentemente letto e consumato: il racconto militante dell’identità femminile, la storia di formazione che si lega a quella dell’infatuazione della piccola borghese Evie per la feroce spiantata Suzanne, vero snodo narrativo dell’intera vicenda. «Fui travolta da un senso vertiginoso di solidarietà, il tono stanco ed equanime della sua voce: pensai che sapevamo tutte e due cosa voleva dire essere sole, anche se a ripensarci adesso mi sembrava stupido. Aver pensato che fossimo così simili, quando io ero cresciuta con donne di servizio e genitori e lei mi aveva detto che per certi periodi aveva vissuto in macchina, dormendo sul sedile del passeggero reclinato, con sua madre su quello del guidatore. Io, se avevo fame, mangiavo. Ma c’erano altre cose che ci accumunavano, a me e a Suzanne, un tipo diverso di fame». È una fame di sesso, ma non di sole attenzioni maschili, di affermazione di sé e di conseguente emancipazione dagli altri, dalle proprie madri, innanzitutto, la cui borsa ci rivela tutte le insicurezze, dalle amiche d’infanzia, il cui tono improvvisamente ci sembra troppo sguaiato, ma anche dai padri indolenti e dalle cotte adolescenziali, è in fin dei conti una fame del proprio io, in quell’asfissiante ricerca continua che sono la pre-adolescenza e l’adolescenza. È la parabola di quell’intesa primitiva che può crearsi solo fra due donne, nel cui arco la personalità di Evie si schiude senza però arrivare a un necessario compimento, come le parti del racconto affidate alla sua controfigura adulta dimostrano. Si tratta di un archetipo letterario a cui molte scrittrici stanno dedicando negli ultimi anni le loro pagine più belle, una sorta di filo conduttore che unisce idealmente Virginia Woolf, Dori Lessing, Elena Ferrante, Zadie Smith, Ottessa Moshfegh e la stessa Cline. In un articolo uscito per il Guardian lo scorso agosto, Alex Clark scrive: «Di recente, c’è stata una crescita della rappresentazione letteraria di un particolare tipo di amicizia, che in passato è stata tralasciata a causa di quelli che sembravano imperativi apparentemente più potenti come l’eterosessualità e la maternità». E proprio l’amicizia fra donne diventa, per le ragazze di Emma Cline ma forse anche per tutte le altre, il terreno incestuoso dove far convergere tutte le spinte di una identità (sia pubblica che privata) in continua, violenta, evoluzione. (Silvia Schirinzi)

Ci sono molti motivi per cui potremmo definire Le ragazze il libro dell’anno. Gli elementi del fenomeno editoriale ci sono tutti, a partire dalla ventisettenne esordiente anche troppo facilmente ascrivibile alla comoda categoria del prodigio, perfetta sulla copertina di Vogue UK e portatrice di una bellezza «sinistra e famelica» che, come ha scritto Claudia Durastanti, ricorda fin troppo quella delle protagoniste del suo libro. Poi ci sarebbe anche quella facilità con cui Cline sembra padroneggiare la scelta di ambientare le vicende della protagonista all’interno di un fatto di cronaca iper-noto, quello degli omicidi della setta Manson. Un espediente che, almeno in potenza, avrebbe potuto intaccare la storia da più parti, ma che l’autrice sa invece utilizzare e “diluire” nel corso della sua storia, dimostrando una perizia di forma e contenuto che non ha mancato di impressionare i critici (un po’ meno quelli italiani, ma questa è un’altra storia). C’è infine quell’intuizione di fondo che riporta Le ragazze al presente in cui il libro è stato scritto, e conseguentemente letto e consumato: il racconto militante dell’identità femminile, la storia di formazione che si lega a quella dell’infatuazione della piccola borghese Evie per la feroce spiantata Suzanne, vero snodo narrativo dell’intera vicenda. «Fui travolta da un senso vertiginoso di solidarietà, il tono stanco ed equanime della sua voce: pensai che sapevamo tutte e due cosa voleva dire essere sole, anche se a ripensarci adesso mi sembrava stupido. Aver pensato che fossimo così simili, quando io ero cresciuta con donne di servizio e genitori e lei mi aveva detto che per certi periodi aveva vissuto in macchina, dormendo sul sedile del passeggero reclinato, con sua madre su quello del guidatore. Io, se avevo fame, mangiavo. Ma c’erano altre cose che ci accumunavano, a me e a Suzanne, un tipo diverso di fame». È una fame di sesso, ma non di sole attenzioni maschili, di affermazione di sé e di conseguente emancipazione dagli altri, dalle proprie madri, innanzitutto, la cui borsa ci rivela tutte le insicurezze, dalle amiche d’infanzia, il cui tono improvvisamente ci sembra troppo sguaiato, ma anche dai padri indolenti e dalle cotte adolescenziali, è in fin dei conti una fame del proprio io, in quell’asfissiante ricerca continua che sono la pre-adolescenza e l’adolescenza. È la parabola di quell’intesa primitiva che può crearsi solo fra due donne, nel cui arco la personalità di Evie si schiude senza però arrivare a un necessario compimento, come le parti del racconto affidate alla sua controfigura adulta dimostrano. Si tratta di un archetipo letterario a cui molte scrittrici stanno dedicando negli ultimi anni le loro pagine più belle, una sorta di filo conduttore che unisce idealmente Virginia Woolf, Dori Lessing, Elena Ferrante, Zadie Smith, Ottessa Moshfegh e la stessa Cline. In un articolo uscito per il Guardian lo scorso agosto, Alex Clark scrive: «Di recente, c’è stata una crescita della rappresentazione letteraria di un particolare tipo di amicizia, che in passato è stata tralasciata a causa di quelli che sembravano imperativi apparentemente più potenti come l’eterosessualità e la maternità». E proprio l’amicizia fra donne diventa, per le ragazze di Emma Cline ma forse anche per tutte le altre, il terreno incestuoso dove far convergere tutte le spinte di una identità (sia pubblica che privata) in continua, violenta, evoluzione. (Silvia Schirinzi)

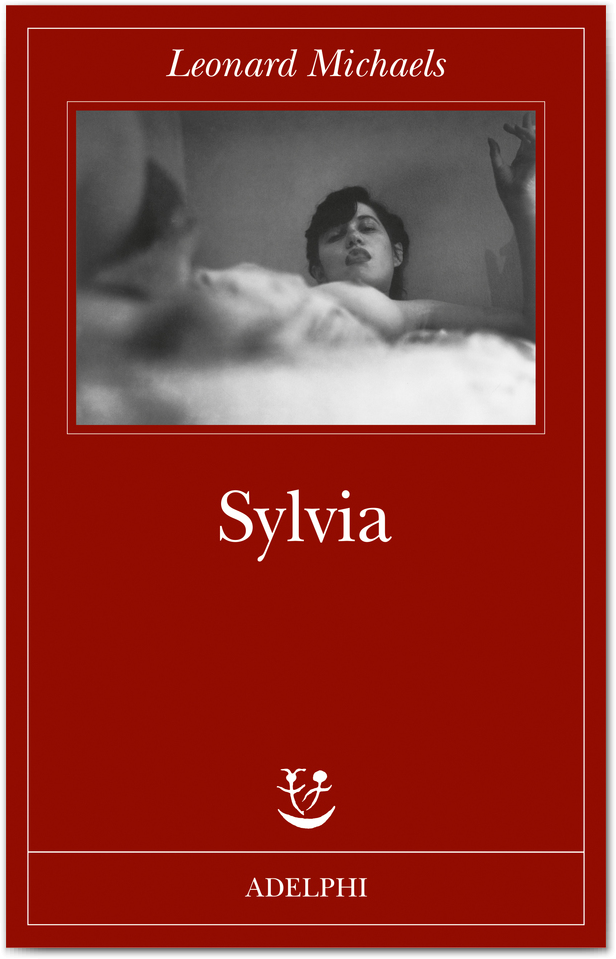

Leonard Michaels – Sylvia (Adelphi) trad. Vincenzo Vergiani

Sylvia è una piccola perla che si inserisce nella lunga collana delle storie che indagano il lato oscuro dell’amore, quando le relazioni assumono il sapore velenoso e irresistibile della dipendenza, della pazzia e della violenza. Sonata a Kreutzer di Tolstoij o Un amore di Dino Buzzati posso essere citati come due prestigiosi progenitori della storia di ossessione e sfacelo che, con toni più freschi e disincantati, questo libro mette in scena. I paradossi e i giochi perversi, l’odio e la passione, i litigi, la gelosia, il sesso, il potere del corpo della donna di attrarre e incatenare. È come se Michaels riuscisse a distillare la meticolosa analisi introspettiva di Tolstoij, riducendola al minimo ma non a zero, e a rendere più dolce e disperata la morbosa tensione erotica di Buzzati. Se il sapore amaro che Sylvia lascia sulla lingua è nuovo e diverso è anche perché si tratta di una storia vera (del resto anche Tolstoj per la sua Sonata prende spunto da una vicenda autobiografica, un tradimento subito, un po’ come Beyoncé per Lemonade). Leonard Michaels ripercorre il tempo trascorso con la sua giovanissima moglie Sylvia, risalendo con lucidità straziante verso il picco della sua follia e poi guardando giù, nel baratro vuoto lasciato da lei dopo il suo suicidio. Ma quello che lega Michaels a Tolstoij e Buzzati è anche la capacità dell’autore di dipingere la relazione come un nucleo inquieto contenuto e attraversato da un ulteriore, più grande movimento. La storia di Buzzati ha la forma di una spirale, un’ossessione che si inabissa in una Milano palpitante e crudele, brulicante scrigno di miserie e bramosie. La tragedia di Tolstoij segue l’andamento inevitabile, rettilineo, del treno in corsa sul quale viene narrata, mentre Michaels schizza con pochi tratti – oltre le pareti della casa in cui lui e Sylvia si sono auto imprigionati – una New York vaga, quasi astratta, ridotta al «carnevale demente» di MacDougal Street, il cui delirio sembra poter entrare dalle finestre insieme all’aria, contaminando la coppia. La voce con cui Michaels ripercorre il passato è sarcastica, eppure, al contempo, piena di tenerezza. Non c’è rancore né pentimento per tutto ciò che è stato vissuto, quasi a dire che l’amore, anche il più malato e sbagliato e doloroso, non si può giudicare o rinnegare: è come una malattia, una febbre che sale e sale, e non si può fare altro che aspettare che passi, o che distrugga uno dei due. (Clara Mazzoleni)

Sylvia è una piccola perla che si inserisce nella lunga collana delle storie che indagano il lato oscuro dell’amore, quando le relazioni assumono il sapore velenoso e irresistibile della dipendenza, della pazzia e della violenza. Sonata a Kreutzer di Tolstoij o Un amore di Dino Buzzati posso essere citati come due prestigiosi progenitori della storia di ossessione e sfacelo che, con toni più freschi e disincantati, questo libro mette in scena. I paradossi e i giochi perversi, l’odio e la passione, i litigi, la gelosia, il sesso, il potere del corpo della donna di attrarre e incatenare. È come se Michaels riuscisse a distillare la meticolosa analisi introspettiva di Tolstoij, riducendola al minimo ma non a zero, e a rendere più dolce e disperata la morbosa tensione erotica di Buzzati. Se il sapore amaro che Sylvia lascia sulla lingua è nuovo e diverso è anche perché si tratta di una storia vera (del resto anche Tolstoj per la sua Sonata prende spunto da una vicenda autobiografica, un tradimento subito, un po’ come Beyoncé per Lemonade). Leonard Michaels ripercorre il tempo trascorso con la sua giovanissima moglie Sylvia, risalendo con lucidità straziante verso il picco della sua follia e poi guardando giù, nel baratro vuoto lasciato da lei dopo il suo suicidio. Ma quello che lega Michaels a Tolstoij e Buzzati è anche la capacità dell’autore di dipingere la relazione come un nucleo inquieto contenuto e attraversato da un ulteriore, più grande movimento. La storia di Buzzati ha la forma di una spirale, un’ossessione che si inabissa in una Milano palpitante e crudele, brulicante scrigno di miserie e bramosie. La tragedia di Tolstoij segue l’andamento inevitabile, rettilineo, del treno in corsa sul quale viene narrata, mentre Michaels schizza con pochi tratti – oltre le pareti della casa in cui lui e Sylvia si sono auto imprigionati – una New York vaga, quasi astratta, ridotta al «carnevale demente» di MacDougal Street, il cui delirio sembra poter entrare dalle finestre insieme all’aria, contaminando la coppia. La voce con cui Michaels ripercorre il passato è sarcastica, eppure, al contempo, piena di tenerezza. Non c’è rancore né pentimento per tutto ciò che è stato vissuto, quasi a dire che l’amore, anche il più malato e sbagliato e doloroso, non si può giudicare o rinnegare: è come una malattia, una febbre che sale e sale, e non si può fare altro che aspettare che passi, o che distrugga uno dei due. (Clara Mazzoleni)

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.