Cosa abbiamo letto a giugno in redazione.

Storie virtuose di romanzieri acrobatici

Libri senza punti o senza virgole, senza una lettera o che non iniziano mai, a partire dal più recente esempio di letteratura acrobatica, Ducks, Newburyport di Lucy Ellmann.

È uscito da poco negli Stati Uniti un libro di mille pagine. E fin qui, cosa vuoi che sia: mille pagine oggi te le regalano, te le tirano proprio dietro. Ti siedi alla scrivania e, forte di polpastrelli modificati dalle chat e dalle mail e dai whatsapp, nel giro di qualche giorno di pagine ne hai già sfangate duecento, nel giro di un mese cinquecento e a quel punto fatto cinquecentotrenta perché non arrivare a milletrentuno? Non è quello. Qui però la scrittrice, Lucy Ellmann, ha voluto sfidare a un livello superiore i lettori pigri che sulle metropolitane fissano imbambolati le stories: le mille pagine di Ducks, Newburyport sono composte da un unico periodo, un’unica frase che si snoda e srotola senza mai un capitolo, che dico un paragrafo, macché senza mai nemmeno un punto fermo. Finalista al Booker – si decide tra qualche giorno, il 14 ottobre – racconta pensieri, meditazioni e digressioni di una donna sul marito, sui quattro figli, sui panni da lavare, sul passato, sulla Siria, su Instagram, e così via. Everything and more, come recitava il titolo di un vecchio libro di David Foster Wallace. Novella Molly Bloom, certo, ma non è la storia qui che ci interessa. Ci interessa il virtuosismo.

In fondo le ombre che seguono passo dopo passo questi scrittori sono sempre due: la prima è quella di James Joyce, che partendo dalla pagina classica di Gente di Dublino arrivò man mano alla disgregazione della punteggiatura nel finale dell’Ulisse e all’allucinazione notturna del Finnegan. Quindi dimostrare, senz’altro per arroganza, di poter fare una cosa e l’altra, alterando un paradigma. E l’altra, ancora precedente, è quella di Laurence Sterne nell’eterna digressione del Tristram Shandy, dove il romanzo non parte mai, non vuole proprio saperne di cominciare, si impunta e non si muove più. Logorroico, immobile. E forse la chiave è questa: essere recalcitranti, tirare un freno a mano nel flusso della narrazione standardizzata, reinventarla per estro e immaginazione, ma anche per narcisismo compiaciuto, scombinare la punteggiatura, instradarla in confini nuovi, prendere le parole e schiaffarle contro una parete per vedere che poltiglia ne viene fuori, perdersi, ritrovarsi, allargare le frontiere, spingere l’esasperata giornalista del New York Times a chiedersi se non bastavano cinquecento pagine con questo ritmo. Evidentemente, no. Non c’è niente come l’ardire per avere un briciolo di adrenalina – tossica, a dare dipendenza – in un mestiere che di brividi ne regala pochissimi. E quindi, galvanizzata, Ellmann avrà pensato che bisognava osare. Toh, ho finito un libro di mille pagine in un’unica frase.

Ci ha pensato anche Mathias Énard, formidabile scrittore francese, quando in Zona (2008) ha tracciato anch’egli un unico flusso di coscienza lungo cinquecento pagine, con un personaggio su un treno diretto da Milano a Roma che rimugina sulle guerre che hanno dissanguato l’Europa. E prima ancora, Patrick Ouředník in Europeana. Breve storia del XX secolo (2001, ripubblicato da Quodlibet) aveva affastellato paragrafi e paragrafi senza apparente nesso se non quello della storia del Vecchio continente nel Novecento. Non tanto esercizi di stile, quanto di ostilità verso lo standard, la regola, il “si fa così e basta”. In Io, la Divina, lo scrittore libanese Rabi Alameddine si è messo alla prova per raccontare la vita di Sarah Nour El-Din, artista battezzata dal nonno sulla scorta di Sarah Bernhardt e il suo tentativo di raccontare la propria vita senza riuscirci, in un testo appunto composto solo da primi capitoli. Anche Andrea Camilleri, però, a dispetto della sua fama di narratore tutto sommato classico, per quanto speziato di dialetto, ha provato a muoversi in strutture blindate – ad esempio ne La scomparsa di Patò, Il nipote del Negus e La concessione del telefono – dove a parlare erano referti, manifesti, volantini, lettere, ma mai un narratore.

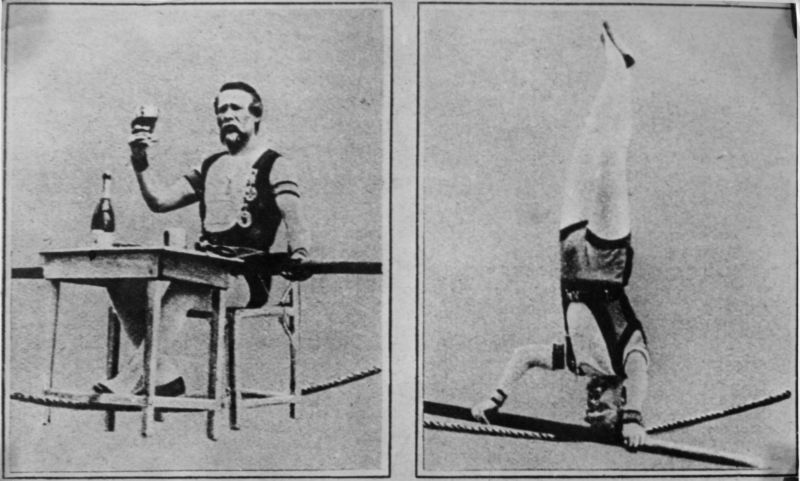

Ad ogni modo Ellmann è entrata nella categoria di scrittori acrobatici che hanno provato a danzare come funamboli sull’orlo della forma. Ci sono scrittori regolari, che si mettono lì buoni buoni – incazzati neri, in realtà, perché è una fatica enorme – ad architettare la trama, a dare forma al romanzo, a strutturare. Poi ci sono gli irregolari: ecco che a loro la faccenda va stretta come una camicia di forza. A volte è narcisismo, a volte smodata ambizione, altre volte solo l’innata consapevolezza di poter scrivere soltanto in quel modo. Talvolta è una sveltina: il narratore tradizionale si concede una scappatella con lo sperimentalismo e poi torna a casa più rilassato. Geoff Dyer ha dimostrato di essere in grado di scrivere romanzi impeccabili, eppure nelle sue opere si percepisce sempre una tensione centrifuga verso l’ambiguità (ad esempio, nel magnifico dittico di Amore a Venezia, morte a Varanasi, in cui due racconti irrelati con un unico protagonista si riflettono l’uno nell’altro), e d’altra parte solo lui avrebbe potuto avere l’idea di un libro che è un reportage d’osservazione di un film, anzi – come recita il sottotitolo – «un libro su un film su un viaggio verso una stanza», il suo Zona. Uscire, deragliare, aprire. Eppure anche le trasgressioni formali hanno i loro paletti e non è detto che non siano proprio questi ad aiutare. Sfidare i vincoli è un’idea immaginaria divertente, perché poi ne ricrei inevitabilmente di nuovi, peraltro utilissimi. Se ti imponi di non chiudere una frase, diventi ostaggio di te stesso, un po’ come l’anarchico che si ritrova ostaggio di nuovi dettami autoimposti. Per dirla con Dylan: «To live outside the law / you must be honest». Ad ogni deragliamento della regola, ne corrisponde una nuova. Se invece la narrazione procede davvero in modo discontinuo e incoerente, sia nello stile che nella struttura, il rischio è quello delle velleità pseudogeniali osannate dagli intellettuali miopi, come in quel film di Woody Allen dove il regista perdeva la vista senza poterlo ammettere a nessuno e girava un film orrendo, per poi rinfrancarsi: «Però ai francesi è piaciuto». E questo ci porta a un nome per nulla velleitario.

Le mille pagine di Ducks, Newburyport sono composte da un unico periodo, un’unica frase che si snoda e srotola senza mai un capitolo

Georges Perec. Il suo viso da folletto non può non fare capolino in questa piccola rassegna. Non solo l’iperromanzo La vita istruzioni per l’uso, non solo la scrittura ipoteticamente oggettiva all’estremo di Tentativo di esaurimento di un luogo parigino, non solo la struttura parallela di W o il ricordo d’infanzia, quanto l’eccelso volteggio de La scomparsa, romanzo-lipogramma dove non compare mai la lettera “e”, che diede il la a uno dei rari giochi intelligenti sui social network, sfruttando l’hashtag #GorgsPrc per ricordarlo senza mai usare la lettera nei tweet – pardon, nei ciangottii. La parola a lui: «Cosa mi ha spinto a farlo? Più motivazioni, di sicuro, ma, voglio dirlo, innanzitutto fu il caso, in quanto tutto iniziò da una sfida. Poi ho cominciato a provarvi gusto. Si formò così, scritto sul foglio, parola dopo parola, frutto di una norma tanto più rigida quanto più significativa agli occhi di chi non la sa, un romanzo di cui, malgrado la sua bizzarria, fui subito abbastanza soddisfatto. Poi, soprattutto, riuscivo in tal modo a dar sfogo a un mio istinto primario, connotato d’infantilità (o d’infantilismo): il mio gusto, la mia mania, la mia smania di far uso di saturazioni, imitazioni, citazioni, traduzioni, automatismi».

Infantilismo, quindi. Tornare indietro, come fece con Mi ricordo Joe Brainard, una serie di momenti d’infanzia e giovinezza semplicemente rievocati e accumulati in modo irresistibile, non a caso riscritto in francese da Perec stesso e infine di nuovo in italiano da Matteo B. Bianchi per l’editore Fernandel. Teoria del gioco, in quanto pratica serissima, in quanto limitazione dell’imitazione della vita, da cui si sprigiona un senso nuovo, un’idea, una follia. Intorbidire, affascinare il lettore. E non sarà da meno come tour de force Giovanni Mariotti, che nel 1993 pubblicò un romanzo come Storia di Matilde, senza un’interpunzione: un profluvio di parole con una sola esile povera virgola a metà libro a fare da spartiacque. «Invisibile dall’altra parte qualcuno imprime lenti giri alla Ruota nel cui utero sbadigliante sono stati sistemati ciotole di latte e orzo caldissimi o pentoloni di alluminio pieni di una sbroscia acquosa che passando alle nostre spalle lungo i tavoli del refettorio due o tre vecchi inservienti zitelloni di sesso maschile versano con il ramaiolo nelle scodelle di stagno tese verso di loro o anche pile di capi di vestiario lavati e stirati dai misteriosi o quantomeno discretissimi Angeli Custodi cui è stato assegnato l’incarico di nutrirci»: non so se siete riusciti in qualche modo a riprendere fiato e siamo solo all’incipit e bisognerà resistere per pagine e pagine senza sbottare: «Ma che t’ha fatto il punto?». Andrebbe chiesto a Carlo Dossi, sublime scardinatore refrattario alla tradizione, che inventò un segno come il “due-virgole”, cioè due virgole sovrapposte, che formerebbero una pausa di poco superiore alla virgola e di poco inferiore al punto e virgola. Certe volte, semplicemente, non basta mai.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.