Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.

Junky, una storia d’amore

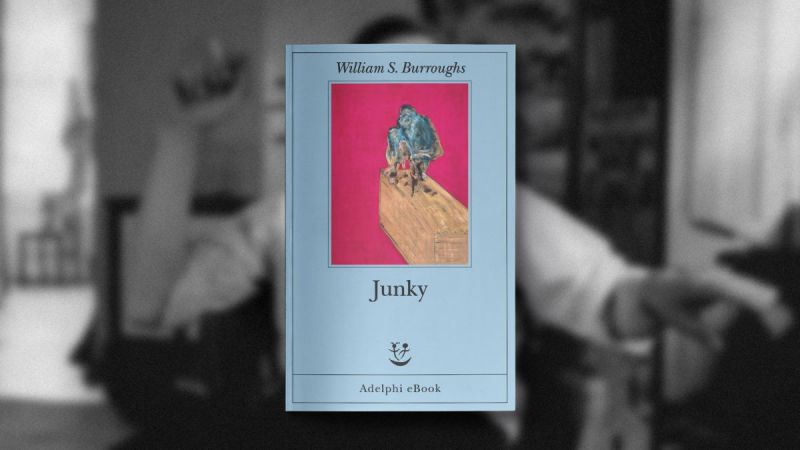

Adelphi ha ripubblicato il romanzo d'esordio di Burroughs, meglio conosciuto come La scimmia sulla schiena: la lettura perfetta da accostare al documentario su Nan Goldin, al cinema in questi giorni.

Non ho mai dimenticato la parte del documentario SanPa in cui Fabio Cantelli (capo ufficio stampa di San Patrignano tra il 1992 e il 1995, ora scrittore e filosofo) racconta di come ha iniziato con l’eroina. Gli piaceva una ragazza, dice, una che si drogava e, per far colpo, si è drogato con lei. Ha funzionato, però è successo qualcosa di inaspettato: Cantelli ha scoperto la sua vera vocazione. L’esperienza che aveva provato non era neanche paragonabile all’orgasmo e al piacere sessuale. Dell’amore di quella ragazza non gli interessava più niente. Si era innamorato dell’eroina. Ho ripensato per l’ennesima volta a questa storia quando mi è arrivata la mail di Adelphi che annunciava l’uscita di una nuova edizione integrale di Junky, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’ho trovato molto giusto, perché ho sempre pensato che quella con la sostanza d’elezione resta per un tossico la storia d’amore più importante e significativa (e duratura, purtroppo) della sua vita. Una relazione tossica, letteralmente.

Burroughs è uno dei patroni, se non il patrono, dei drogati che leggono (non tutti i drogati leggono, ma chi legge, legge Burroughs). È il teorico della droga come stile di vita, l’autore che meglio ha saputo descrivere il piacere che si prova, i dolori del corpo e della mente provocati dall’astinenza, la quotidianità delirante, al tempo stesso avventurosa (per il rischio di morte incombente, la micro-criminalità) ma paradossalmente ripetitiva più di quella di un impiegato (gli stessi gesti ripetuti all’infinito) del tossico. La prima edizione di Junky, con il leggendario titolo La scimmia sulla schiena, è quella che molti aspiranti tossici si sono ritrovati in mano. Era uscita nel 1962 con una prefazione di Fernanda Pivano che, purtroppo, non ricordo di essermi mai presa la briga di leggere. Insieme a Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino di Christiane F. (Trainspotting no: troppo mainstream, troppo retorico e romanzato), La scimmia sulla schiena componeva il nostro manuale delle Giovani Marmotte. Due volumi da studiare per diventare dei tossici modello. Vivere come loro, parlare come loro: come fa notare Oliver Harris nella prefazione che stavolta ho letto – una roba lunghissima e tediosissima, da veri nerd dell’editoria, che ripercorre tutta la storia del manoscritto, della versione integrale, degli scambi di pareri con gli amici Kerouac e Ginsberg, dello pseudonimo William Dennison che diventa William Lee, dei cambi di titolo (il Junk, proposto dall’autore e ritenuto inaccettabile perché «il libro avrebbe dato l’impressione di essere spazzatura», diventa prima Junkie, e poi, nella versione integrale e ampliata di Penguin uscita nel 1977, si stabilizza in Junky) – quello di Burroughs, più che un romanzo, è un reportage giornalistico, che restituisce la terminologia, gli usi e i costumi, i valori (o meglio, l’assenza degli stessi) di una comunità specifica in un periodo di tempo preciso.

Così come Noi ragazzi, anzi molto di più, Junky pullula di termini meravigliosi: gli ubriaconi da derubare sulla metro sono “i fradici” o i “babbazzi”, i “procacci” sono quelli che propongono i colpi agli aspiranti criminali, il “ricettaro” è il medico che ti fa la ricetta per la morfina senza rompere troppo le palle, le “talpe” sono quelli che oggi nella trap si chiamano “snitch”, etc. Certi termini sono decisamente invecchiati, e oggi suonano strani (“checca” e “finocchio”, tra l’altro continuamente pronunciati da uno evidentemente omosessuale, con una lieve tendenza verso la bisessualità). La bellissima copertina Adelphi con un’opera del suo amico Francis Bacon non riporta il sottotitolo originale, che però si legge all’interno: “Confessioni di un tossicodipendente irredento”. È impressionante confrontarlo con quello dell’edizione Rizzoli, dove stampato in bella vista sulla copertina si leggeva: «Una tremenda testimonianza sul dramma della droga». È un sottotitolo assurdo, perché se è vero che Junky è la testimonianza della vita di un tossico (e come tale comprende tantissima morte, violenza, malattia, miseria e dolore) è soprattutto un libro divertentissimo: fa davvero tanto, tanto ridere. Molto più di tutti gli altri libri che Burroughs scriverà dopo, perché, a differenza di quelli, questo è molto semplice, leggibilissimo, lo fai fuori in poche ore. Non ha niente a che fare con il delirio e la letterarietà del suo capolavoro, Il pasto nudo (caratteristiche fedelmente riprodotte nello stupendo film di Cronenberg). È lineare, pragmatico, decisamente poco mistico, lascia pochissimo spazio all’immaginazione e alle derive della mente che poi diventeranno protagoniste assolute. I dialoghi di Junky sembrano tratti da un film di Quentin Tarantino e sono esilaranti (come sottolinea Harris nella prefazione, l’ispirazione sono i dialoghi dei film hollowoodiani di serie B). I personaggi anche. Leggere Junky è come farsi una serata con un amico tossico, geniale e con un senso dell’umorismo irresistibile.

Ovviamente, non è tutto così divertente: William S. Burroughs, che è morto a 83 anni (maledetto: quanti poveri illusi hanno pensato di seguire il suo esempio), è comunque l’uomo che giocando con sua moglie Joan Vollmer a Guglielmo Tell (lei teneva in testa un bicchiere, lui doveva sparare e colpirlo) l’ha uccisa davvero. Ma invece di finire in galera per uxoricidio, ha mollato i figli a genitori e suoceri e dal Messico si è messo a viaggiare in giro per l’America Latina e per l’Africa (per poi fermarsi a Tangeri). Facile fare il drogato e il micro-criminale quando i tuoi sono sempre lì a pararti il culo, e per anni e anni vieni mantenuto da papino e mammina con un assegno mensile. Ma il punto, per un tossico, non è mai facile o difficile: il punto è sempre lo stesso, la vocazione. Lo spiega lui stesso nel prologo. Della sua infanzia idilliaca e benestante ricorda la noia e gli incubi. Ricorda che sentì una cameriera parlare di oppio, e di come a fumarlo si facevano bei sogni, e lui, bambino tormentato, formulò un desiderio: «Quando sarò grande fumerò l’oppio».

Burroughs studiò ad Harvard ma nel prologo la descrive così: «Mi laureai in letteratura inglese per mancanza di interesse verso qualsiasi altro argomento. Odiavo l’università e odiavo la città in cui si trovava. Tutto in quel posto era morto. L’università era una struttura inglese fasulla in cui spadroneggiavano i diplomati di scuole pubbliche inglesi fasulle. Ero solo. Non conoscevo nessuno e gli estranei venivano guardati con antipatia dal circolo chiuso degli eletti». Non tutti i ricchi (e neanche tutti i non ricchi, a dir la verità) vogliono entrare nei circoli chiusi degli eletti. E a proposito di circoli chiusi degli eletti e ricchi e oppioidi, due giorni prima dell’uscita del libro in libreria, al cinema è arrivato il documentario su Nan Goldin, All The Beauty And The Bloodshed, che si apre raccontando gli interventi di P.A.I.N., l’associazione fondata nel 2017 da Goldin per aiutare le persone dipendenti da droghe e denunciare il sistema farmaceutico, in particolare quello della famiglia Sackler, che ha tratto profitto somministrando oppioidi a milioni di persone attraverso un’efficientissima strategia di marketing. Non l’ho ancora visto, ma penso sia perfetto da accostare alla rilettura di Junky, magari aggiungendo l’ottimo libro di Vanessa Roghi, Eroina (Mondadori, uscito a ottobre 2022), per considerare il punto di vista italiano, e farsi così un’idea molto completa e complessa di questa leggendaria figura, “il tossico”, così banale (tutti i tossici si assomigliano, lo dice anche Burroughs) eppure così inafferrabile (e spesso, purtroppo, invisibile o irrilevante) per chiunque non lo sia mai stato.