Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Da che parte ci tirano le ombre

Cronaca di un mattino settembrino di fine estate ai funerali di Giovanni Raboni, il poeta che voleva rimpiazzare il fantasma della poesia con la poesia in carne e ossa, dieci anni fa.

Il 16 settembre 2004, dopo un’agonia di qualche mese, moriva Giovanni Raboni.

Come in un brutto film agiografico, era stato colpito da infarto proprio alla macchina da scrivere, proprio mentre buttava giù il coccodrillo dell’amico Cesare Garboli. «Scriveva, proprio scriveva, ed ha piegato il capo, si è chinato, un inchino straziante, interminabile, che era anche una lotta, una lotta per la vita e contro la morte» scriveva il giorno successivo un patetico (nel senso di patetico) Franco Cordelli sul Corriere della Sera. Ricordo la telefonata di un amico per lamentarsi di una sua ipotetica conversione in articulo mortis, che a me risultava irrilevante. Gli avevo fatto notare che il dialogo con il sacro andava avanti in Raboni da sempre (considerato che già il suo primissimo componimento dava voce a San Giovanni Battista), tanto che lui si definiva un «non-ateo», ma niente: l’invettiva era partita e me l’ero sorbita fino alla fine. Tutti impavidi con la morte degli altri.

È morto un poeta, pensai invece io, citando con automatismo pavloviano, l’orazione funebre estemporanea e disperata di Alberto Moravia ai funerali di Pier Paolo Pasolini, un monito rivolto alla ferocia bigotta della società che scaturiva però dal nucleo bruciante di una fraterna amicizia: «Abbiamo perso prima di tutto un poeta e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo! (…) Il poeta dovrebbe essere sacro!». Era il poeta-vate, il poeta che indica la via. Anzi, il Poeta con l’iniziale maiuscola (ribadita, per certi versi, in quel triplice, ossessivo PPP). E invece proprio quel giorno di novembre del ’75, Pasolini, che Raboni aveva definito appunto poeta «nel cinema come nel teatro, nella pubblicistica come nel romanzo – in tutto, sarei tentato di aggiungere, assumendomi la non lieve responsabilità dell’ipotesi, tranne che nelle poesia», cominciò a non-morire, a deambulare per le patrie lettere come un rimprovero disincarnato, paradigma e misura fantasmatica di ogni indignazione. È morto un poeta, pensai, così qualche giorno dopo in una splendida giornata di settembre, decisi di andare – o meglio strisciare – ai funerali che si sarebbero svolti nella basilica di Sant’Ambrogio.

Se non sbaglio nei giorni precedenti il tempo era stato inclemente, culminando in uno di quei rovesci che chiudono l’estate come una saracinesca, ma quella mattina, forse in omaggio al poeta, un ultimo sussulto di sole aveva inondato la città con una di quelle giornate celestiali che Milano – amante tra le più volubili – elargisce di rado. Era sabato, ma se l’aria era fresca io restavo tremendamente rancido. La sera precedente avevo passato alcune impoetiche ore a ridefinire il concetto di capienza, almeno in relazione al mio stomaco, bevendo insieme a qualche amico con quello che poteva definirsi solo un iperbolico desiderio di estinzione, in un confuso alternarsi di locali e marciapiedi e case, fino all’epifania notturna – Sade minore, nonché ridicolo – in cui avevo riaperto gli occhi su un divano ignoto per vedere una sconosciuta che versava gocce di cera bollente sulla schiena di un certo Giampiero. Lui dormiva, lei rideva, io me ne andavo. Ma la scena era troppo vivida e io troppo presente, per non avvertire nel buco nero che separava la mia memoria dagli ultimi passi sul marciapiede – ere geologiche prima, vera notte dei tempi – e nei flash allucinogeni che lampeggiavano dal resto della nottata, il sospetto che a tutta quella cupa allegria in qualche momento della serata fosse stata mescolata una sostanza diversa, nello specifico una puntarella d’acido, che a volte qualche buontempone lasciava cadere nelle pozioni collettive onde rendere più imprevedibile l’epilogo: una frattura in motorino? una morte in curva? o, peggio ancora, un panino alla salamella al famigerato baracchino di viale Argonne? Rincasato come se mi ostinassi a percorrere su due ruote la parola zigzag, ero riuscito a strappare un paio d’ore di sonno prima della sveglia, il cui trillo nella mia testa venne direttamente tradotto con la domanda: Perché andare ai funerali di Giovanni Raboni?

Per arrivare a chi non legge, e quindi a incarnare quella lettera maiuscola che echeggiava Moravia, bisogna avere tracimato, essersi fatti corpo e non solo testo.

Pur essendo una delle delle ultime incarnazioni novecentesche del poeta come figura pubblica, intellettuale e firmatario d’appelli, polemista e voce carismatica, certo non era un’occasione di cordoglio unanime o di lutto nazionale, come accade per certi attori o cantanti. Per arrivare a chi non legge, e quindi a incarnare quella lettera maiuscola che echeggiava Moravia, bisogna avere tracimato, essersi fatti corpo e non solo testo, e Raboni non aveva mai nemmeno provato a farlo: come dall’infelice titolo della sua straordinaria ultima raccolta di saggi – titolo infelice soprattutto per me che strizzavo gli occhi davanti a un caffè bollente e cercavo di non badare al tremore delle mani mentre slegavo la catena – credeva nella «poesia che si fa», e non in senso stupefacente, ma nell’opera viva: «Il problema è cosa si possa e si debba fare per sostituire questa ineffabile e del tutto inservibile astrazione con l’evidenza della poesia come bene reale, concretamente fruibile e godibile, come rimpiazzare il fantasma della poesia con la poesia in carne e ossa. Personalmente sono sempre per il metodo più sbrigativo: prendere il libro di un grande poeta, aprirlo e mettersi a leggerlo. Se non si è negati alla poesia (anche questo può succedere, e allora pazienza; anche per la poesia, come per la musica, occorre un orecchio naturale e non tutti ce l’hanno), a un certo punto funzionerà. Quelle parole, quei suoni, quel ritmo, quelle immagini cominceranno a produrre emozione e senso».

Con il terrore di scoppiare a piangere per il cordoglio non tanto verso il poeta, quanto verso l’abnorme quantità di neuroni immolati la sera prima – anonimo, solo, alieno in parte perfino a me stesso – mi avviai verso la basilica.

Non so perché da giovane fossi stato così attratto dalla sua figura: non aveva il modo aggressivo del profeta (c’è un video dove viene sbertucciato da Carmelo Bene e accoglie le solite contumelie con olimpica pazienza), era tutto sommato un uomo di potere (le pagine culturali del Corsera, il Piccolo Teatro), perfino le sue posizioni politiche erano di rado controcorrente rispetto al ragionevole conformismo della sinistra riformista. Mentre imboccavo le curve con l’eco di chissà cosa nelle vene e un nero vessillo chiamato hangover piantato nel cranio riverso, non potevo non pensare a quanto Raboni invece fosse un uomo sobrio. Già Attilio Bertolucci, rovesciando Roman Jakobson sulla generazione che aveva dissipato i suoi poeti, chiosava: «Per difetto, non per eccesso di alcoolizzati, drogati, deportati, suicidi… Con forse, all’ultimo, il compenso tardivo e blando di qualche tubetto d’optalidon in più del necessario». E allora cos’era per me? Era prima di tutto uno scrittore che leggevo sempre: per la chiarezza, per la pacatezza argomentativa, per quel “calmo ardore” di cui parlava Andrea Zanzotto (ma per analoghi motivi, rovesciati, leggevo anche Alberto Arbasino, di cui non capivo nulla). E allora?

Arrivai in Sant’Ambrogio.

Legai il motorino e vidi due macchine con davanti due energumeni e una sirena sul tetto. Il sindaco. Anche se Raboni detestava quel partito («Ma ricordo anche lo sgomento, / l’amarezza, il disgusto / nella voce di Paolo Volponi / appena si seppero i risultati / delle elezioni del ’94. (…) Il punto / è che è tanto più facile / immaginare d’essere felici / all’ombra di un potere ripugnante / che pensare di doverci morire»), era giusto che il potere ripugnante – una citazione da Osip Mandel’stam, con Marcello Dell’Utri e il kit di Forza Italia al posto dei baffi staliniani – venisse al funerale. A espiare, probabilmente, visto che, come non mancò di far notare Moni Ovadia in un piccolo comizio subito dopo, Raboni era stato estromesso dal Piccolo in favore di un carneade leghista. «Milano non ha saputo capirlo!» dichiarò l’autore di Oylem Goylem con il trito politichese antagonista. E chissà che voleva dire. Di certo Raboni aveva capito Milano. Allora, mi chiedevo, andavo al funerale perché era un gran milanese? Raboni aveva incarnato la misura di questa città, il tono di una metropoli grigia e per nulla tronfia, anzi dimessa, come la luce atrocemente cupa di certi pomeriggi invernali, l’eco raschiante delle rotaie, lo strepito delle auto e il baluginio dei fanali nel buio del lavoro e del profitto, dove non resta che aggrapparsi al buonsenso delle case e degli oggetti, dell’amore e dei morti. «Lo sai com’è gennaio qui da noi: ricordi / che certe volte ogni cosa diventa / più stretta d’un grumo di terra, d’una pietra, / più stretta di una croce», scriveva in una delle sue prime poesie. E ancora, sulla Vetra: «Ma quello / che hanno fatto, distruggere le case, / distruggere quartieri, qui e altrove, / a cose serve? Il male non era / lì dentro, nelle scale, nei cortili, / nei ballatoi, lì semmai c’era umido / da prendersi un malanno. Se mio padre / fosse vivo, chiederei anche a lui: ti sembra / che serva? è il modo? A me sembra che il male / non è mai nelle cose, gli direi».

Di certo Raboni aveva capito Milano. Allora, mi chiedevo, andavo al funerale perché era un gran milanese? Raboni aveva incarnato la misura di questa città, il tono di una metropoli grigia e per nulla tronfia, anzi dimessa, come la luce atrocemente cupa di certi pomeriggi invernali.

Era davvero una Milano che non si guardava più, non si capiva più, non sapeva più niente di se stessa? Per me – che entravo in cortile, fuori tempo e fuori luogo, trascinando il mal di testa come i barili di colpa che si porta dietro Robert De Niro in Mission – la questione non aveva poi importanza. Per me questo era il minimo lutto privato di una guida nella nebbia delle lettere. Uno scrittore che – mentre i coetanei preferivano Majakovskij, Sexton, Artaud – condividevo solo con me stesso.

In cortile c’erano giornalisti e operatori editoriali: la mondanità del lutto.

E lei?

Appena varcata l’entrata, corsi con lo sguardo a cercare la presenza perturbante di Patrizia Valduga, e un po’ me ne vergognai. C’era una vasta letteratura orale di pettegolezzi riguardo alla loro liaison – una lunga bellissima storia d’amore cominciata a inizio anni ’80 – e alla reciproca ispirazione nelle rispettive raccolte.

“È lui quello delle Centurie?”

“È lei l’ispiratrice della Canzonette mortali?”

“‘Blanche fille aux cheveux roux’, dai: deve essere lei.”

“‘Dove sei stato tutti questi anni? / Non hai sentito che gridavo aiuto? / sotto i miei falsi amori e falsi affanni / donna incompiuta, o… uomo incompiuto?’”

Pochi giorni prima, alla notizia della morte, un’amica era sbottata: «Mi spiace per Raboni, però che bello: fra un anno mi leggo una Valduga in gran forma». Era un’osservazione becera, che ribadiva l’indecente consequenzialità tra dolore e ispirazione, così lontana dalla poetica raboniana, come se il lettore dovesse sempre augurarsi il dolore di Giacomo Leopardi, lo sgomento di Marina Cvetaeva, il tormento di Sylvia Plath. “Liberaci dall’estetica, e così sia”, avrebbe ribadito lui. La cosa più oscena – e umana – era la lettura della poesia come una specie di Novella2000 con gli endecasillabi al posto delle foto sgranate in topless. Non avrebbe dovuto essere uno spazio che si eleva al di là del pettegolezzo spicciolo, per aspirare all’universale? Davvero volevamo trasformare la lirica in ancella del pettegolezzo, una silloge in un buco della serratura? Toglieva, aggiungeva qualcosa?

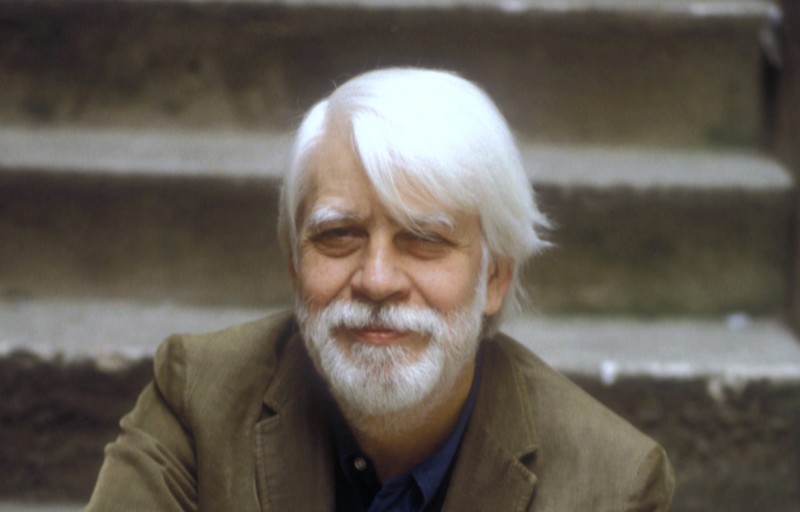

Questo mi ripetevo, per poi correre con lo sguardo – morbosamente – alle fattezze fiamminghe di Patrizia Valduga. D’altro canto non capita quasi mai di conoscere il tu della poesia, mentre lì, voyeuristicamente, li avevamo guardati specchiarsi. Spesso, nei dintorni di un cinema o alle fiere editoriali, era possibile vederli spuntare, lui con la zazzera e la barba bianca, la compostezza elegantemente borghese del loden e delle clarks, lei con i suoi veli neri, una silfide gotica dalla pelle bianchissima e dallo sguardo attonito. Lui così placido, lei così irrequieta: la coppia restituiva un po’ di glamour alla polvere della poesia. Ricordavo un’intervista rilasciata a un giornale: i due grandi poeti raccontano il loro amore. Lei era venuta da Belluno a Milano per fargli leggere le sue poesie. Raccontava di essersi bevuta un cicchetto al bar di sotto per tenere a bada l’emozione e di essere salita. Appena entrata, gli aveva detto una cosa tipo: “Devo pisciare”. (Nell’intervista ribadiva: «Solo da bambini si dice pipì, da adulti è ridicolo». E lui, sornione: «A volte devo arginare la sua teatralità».) Lei gli aveva consegnato la sua plaquette e si erano salutati, perché lui aveva un impegno di qualche tipo. Con un suo guizzo teatrale, Raboni ricordava il lasso di tempo che l’aveva separato dal ritorno a casa e dalla sospirata lettura come uno dei momenti più intensi della sua vita.

Leggere è innamorarsi: il sodalizio era cominciato.

Incespicando all’entrata della chiesa, evitai le panche. Mi accomodai di lato, su una seggiola in una fila di tre. A destra avevo il corridoio. A sinistra un’altra seggiola, vuota. Ancora più a sinistra un tizio attempato. Ebbi la sensazione che mi guardasse storto in un eco paranoico di inadeguatezza. Ero vestito male? Presentarsi in jeans era una brutta cosa? La camicia era spiegazzata? Avevo l’aria di un balordo o, peggio, di un operatore editoriale? Si vedeva che stavo per vomitare? (D’altra parte Raboni aveva pubblicato Bukowski nella collana che dirigeva per Guanda).

E la roba di ieri era mescalina, mdma o uno zeugma infilato nel boccale a tradimento? E davvero qualcuno mi aveva rovesciato qualcosa o era stato solo quell’ultimo bicchierino di rum, la classica goccia che fa traboccare il vaso ove il senno è rinchiuso? Stavo per svenire? E lei, lei dov’era?

Pochi. I poeti sono sempre pochi: tre o quattro dentro un secolo! Non dev’essere facile parlare in queste situazioni, pensai.Tutti sanno che il morto avrebbe trovato parole migliori.

Dolcissimo cantore dell’amore fisico, Giovanni Raboni sapeva trovare accenti miracolosamene lievi per raccontare il corpo femminile: «Se ti metti supina / diventa, calmandosi, solo dolcezza / il peso del tuo seno. Di colpo non c’è / bisogno di nasconderlo, non si può più giocare perché è tenero e spento / e innocente e basta». O ancora «Quando ci scivoliamo dalle braccia / è solo per cercare un altro abbraccio, / quello del sonno, della calma – e c’è / come fosse per sempre / da pensare al riposto della spalla, / da aver riguardo per i tuoi capelli». Ma certo a quel punto era difficile non pensare alle seconde Quartine. «Vuoi morire con me, testa di cazzo? / Scavare nel mio cuore con la vanga? / Si sta prendendo proprio un bell’andazzo… / Vuoi che giuri in ginocchio? Vuoi che pianga?» Su quei versi, provvidenzialmente, cominciò la funzione. L’omelia era tenuta da monsignor Erminio De Scalzi, abate della basilica. «Il suo talento di poeta, di traduttore, di critico letterario ha superato i confini di Milano e lo ha reso uno dei più grandi poeti italiani del secondo Novecento. Forse uno dei pochi. Sì, perché non sono molti oggi a pensare che la città si costruisce non solo con la finanza, con l’economia e la tecnica. Ma anche, e direi soprattutto, con la cultura, la poesia, l’arte, la bellezza». Pochi. I poeti sono sempre pochi: tre o quattro dentro un secolo! Non dev’essere facile parlare in queste situazioni, pensai. Tutti sanno che il morto avrebbe trovato parole migliori. Ma l’abate se la cavò. Però quando ne riepilogò le tappe, il risvolto libresco, la nota biografica trovai la cosa agghiacciante.

Può la vita, mi chiedevo, coincidere con la vita?

Proprio quando nel mio delirio mentale stavo per apparire alla Madonna, Monsignor Erminio sottolineò la vicinanza di Raboni alle problematiche cristiane. Parlò del dialogo con i morti: «Un colloquio vivo e sentito». E qui aveva ragione da vendere. Scriveva Piergiorgio Bellocchio già nel 1975: «Se qualcuno si prendesse la briga di stabilire un lessico di frequenza, sarei pronto a scommettere su “morto”(sostantivo e aggettivo) vincente con distacco». È un tema costante, la linea-guida di una poesia che oscilla tra cronaca e sogno, in un registro ora colloquiale ora onirico, in bilico perenne tra Storia e la vita quotidiana, che trova come suggello il dialogo sempre più insistente tra vivi e morti, tra silenzio e parola, senza mai deragliare dalla regola eliotiana della fuga dall’emozione, filtrata dalla cantabilità della lingua italiana: «Stare coi morti, preferire i morti / ai vivi, che indecenza! Acqua passata. / Vedo che adesso più nessuno fiata / per spiegarci gli osceni rischi e torti // dell’assenza, adesso che è sprofondata / la storia… E così tocca a noi, ci importi / tanto o quel tanto, siano fiochi o forti / i mesti richiami dell’ostinata // coscienza, alzare questa poca voce / contro il silenzio infinitesimale / a contestare l’infinito, atroce // scempio dell’esistente… (Al capitale / forse è questo che può restare in gola, / l’osso senza carne della parola.)». E ancora: «Così a volte succede che nel buio / si insanguini un volto, una mano / ci implori – così c’è / chi ignora e chi invece ha nel cuore / la comunione dei vivi e dei morti».

Forse la sua opera è stata tutta un tentativo di capire, per citare sempre Raboni, «da che parte ci tirano le ombre», un lungo requiem in memoria delle parvenze che sono i vivi e che eravamo tutti noi, lì davanti a un feretro, «i non morti / ancora dai non ancora risorti», e io più di tutti, non-poeta e non-amico, sbandato e sbavato come un Bacon, persona a cui nessuno pensava e a cui nessuno faceva caso, imbucato della morte e della poesia, spavento sull’orlo del collasso, semplice lettore.

La funzione terminò con alcune parole incomprensibili. Mi ero perso nei miei pensieri. Vidi l’editor a cui avevo spedito un mio romanzo. “Bravo”, pensai. “Perché ai funerali di un suo amico non vai a chiedergli biascicando se l’ha ricevuto e cosa ne pensa?” Rimasi lì, nel mio angolo rancoroso di addetto ai lavori – correzioni di bozze, traduzioni, revisioni di traduzioni: l’eterno ritorno del testo come una nemesi per chi parla e pensa troppo – mentre sfilavano tutti i grandi nomi dell’editoria nostrana e, al contrario di quando li intravedevo a un rinfresco o a un evento, all’improvviso mi sembrarono svuotati di senso, disincarnati dalla loro funzione lavorativa e restituiti al consesso umano – pedine un po’ sfigate di un mondo effimero, allineate ai piedi di un grande poeta.

Per qualche motivo, di certo lisergico, pensai: “Ora gli vado dietro come un serial killer e lo butto nel Naviglio con tutto il Novecento”.

Quando uscimmo dalla Chiesa, qualcuno proseguì fino alla piazzetta antistante, qualcun altro si fermò nel cortile interno, altri restarono indietro per seguire il feretro. Io mi fermai nel cortile, a guardare il cielo come un ebete – o come uno che la sera prima è stato più o meno avvelenato – stupito per l’ennesima volta dalla bellezza di quella giornata di settembre. Spuntò Patrizia Valduga, stravolta. Vidi Franceso Leonetti, l’aria da piccolo Fester, allontanarsi con la faccia scura. Teneva l’orlo alto dei pantaloni come se avesse l’acqua in casa, il borsello anni ’70 a tracolla, le mani giunte dietro la schiena, l’occhio di solito eccitato questa volta fosco, perplesso. Si muoveva con passo deciso. Per qualche motivo, di certo lisergico, pensai: “Ora gli vado dietro come un serial killer e lo butto nel Naviglio con tutto il Novecento”. C’erano più o meno cinquecento persone, con un’atmosfera composta, appropriata a un uomo che aveva sempre avuto un approccio indiretto al dolore, senza strepiti e senza grida, ma anzi con una misura dignitosa, umile, quasi ci si dovesse scusare per avere osato provare un sentimento simile. Lo attendeva il famedio, accanto ad altri cittadini illustri. La bara mi sembrò troppo piccola, come se davvero si potesse parlare solo di resti e non di un corpo, di un essere umano.

Ospite, io, loro, o loro miei

nel giardino incantato da un crepuscolo

di fine estate? Non lo so, vorrei

tanto saperlo – sùbito, in articulo

vitae – e invece so solo che più niente

ci mancherà, che nessuna ferita

potrà più suppurare, che il presente

prima o poi ce la farà, avrà partita

vinta… Ma adesso basta. Chi si sogna

vivo coi suoi morti forse non è

vivo che lì, nel sogno, e non bisogna

svegliarlo – non ancora, non finché

fuori, nella luce, c’è quella macina

che stride, quella lamiera che abbacina.

Mi allontanai dal sagrato e tornai nel traffico stridente e abbacinante. Nel giro di pochi giorni sarebbe sceso l’autunno e Milano avrebbe spento la luce. Non avrei più trovato sui giornali quella prosa elegante, ma non l’avrei nemmeno più persa, stampata come una matrice nei miei conati letterari. Un poeta non dovrebbe essere sacro, dovrebbe essere letto. Ripensavo alle parole di Moravia, dettate dall’emozione, e vi contrapponevo quelle di Raboni, dettate dalla saggezza: «Un ultimo, forse superfluo corollario: la poesia, in sé, non esiste – esiste soltanto, di volta in volta, e ogni volta inaudita, ogni volta imprevedibile e irrecusabile, ogni volta identica solo a se stessa, nelle parole dei poeti». Per me, che arrancavo verso due aspirine per lenire lo strepito del cranio, smanioso di affondare nell’abisso del letto fino a sera, non si apriva né chiudeva niente: sarei rimasto a vagolare nell’emicrania dell’editoria. Ma l’obbligo che avevo sentito verso quel funerale era un riguardo verso la mia giovinezza di lettore, verso la sua immortalità di autore, verso la possibilità – grazie solo alla poesia, ogni volta inaudita e imprevedibile e irrecusabile – di volere bene a una persona che nemmeno conoscevo.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.