Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.

Non si legge poesia ma bisogna leggere Claudia Rankine

È uscito per 66thand2nd Non lasciarmi sola, brillante esempio contemporaneo di una forma che sembra superata.

Nessuno legge più poesia contemporanea. Tra Montale e Rupi Kaur, tra Vittorio Sereni e Guido Catalano c’è qualcosa di simile a quello che la fisica chiama vuoto perfetto: la totale assenza di materia in un volume di spazio. Nonostante ciò, solo in Italia, vengono stampate ogni anno decine e decine di libri di poesia, e centinaia di pdf dai titoli più vari (Distanze, Cifrario dell’invisibile, Versi di ghiaccio e di terra) appesantiscono l’hard-disk esterno di un poeta fallito che si è riciclato editor di una piccola casa editrice marchigiana. Nessuno legge più poesia ma tutti ne scrivono, ecco un primo paradosso.

Solitamente i poeti contemporanei, almeno quelli italiani (sì, esistono), se la prendono con i lettori, con un mercato librario saturo che non si assume più rischi, più spesso con l’intero sistema capitalistico, altre volte con il cannibalismo della forma romanzo (molti di loro, quando voglio farsi una posizione e emergere dall’anonimato – una condizione tra l’altro invidiabile – scrivono romanzi sciatti e anacronistici che compensano la sperimentalità della loro produzione poetica, venendo incontro, a loro avviso, ai gusti di un pubblico totalmente ottuso – e abbiamo così un secondo paradosso).

Ciò che accomuna la gran parte dei poeti che conosco o che leggo è d’altra parte un vero e proprio disprezzo nei confronti del lettore – non si preoccupano mai di interessarlo con quello che scrivono, di coinvolgerlo, si accontentano di non essere capiti, di essere marginali, periferici, minori. Il problema di molta poesia contemporanea è che ha smesso di parlare all’uomo e dell’uomo, o ne parla in maniera totalmente inadeguata o astorica. Ci sono delle eccezioni, ovviamente, ma l’impressione è questa: che la poesia abbia smesso di vivere nel proprio tempo, di raccontare il proprio tempo, di cercare una forma adatta al proprio tempo – e che invece insista su problematiche unicamente formali, “poeticizzi” oppure al contrario esaurisca gli ultimi empiti di avanguardia, si richiuda in una lallazione autistica.

In una delle sue ultime interviste David Foster Wallace si lamentava che la poesia che leggeva non fosse interessata a parlare di coppie che litigano (quale argomento meno poetico?), ed è difficile dargli torto, la poesia contemporanea sembra autoescludersi da quel progetto di letteratura etica così caro all’autore di Infinite Jest, il che è un altro enorme paradosso, se consideriamo come per secoli, da Dante a Celan, poesia ed ethos siano stati inscindibili. La poesia, negli ultimi decenni (generalizziamo? Sì, generalizziamo), ha smesso di fare quello che tutta la poesia seria ha sempre fatto: cantare la condizione dell’uomo nel proprio tempo. E per un poeta nato negli anni ’70 o ’80 il problema non è secondario: come si fa? Come cantare l’ipermodernità capitalista, Amazon, il razzismo sistemico, le disuguaglianze sociali, l’ondata di femminicidi, come cantare Internet, i problemi di sostenibilità cognitiva del nuovo terziario diffuso, la crisi economica, Minecfrat, Tinder, la depressione, lo sport in tv? Sono domande che ogni poeta dovrebbe farsi, prima di comporre l’ennesimo testo breve dal significato altamente elusivo o l’ennesimo collage asemico che risponda al concetto di schizofrenia dell’uomo moderno secondo Deleuze e Guattari.

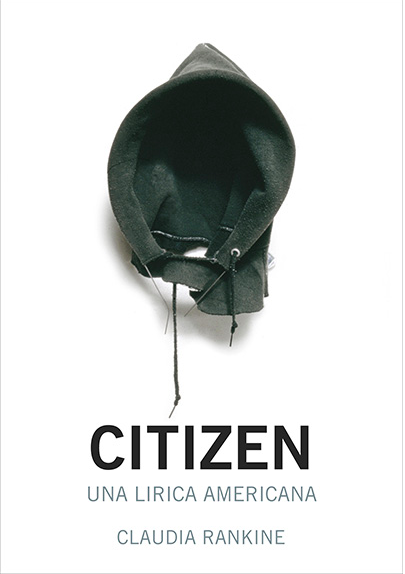

Disamina finita. Ora parliamo di Claudia Rankine, che contraddice tutto quello che è stato detto finora, e che ha avuto un successo planetario pubblicando (ebbene sì) un libro di poesia (Citizen, edito in italiano da 66thand2nd). In questi giorni è uscita in Italia la traduzione dell’opera precedente, Don’t Let Me Be Lonely (Non lasciarmi sola, sempre 66thand2nd, traduzione di Isabella Ferretti). Rankine è nata in Giamaica ma si è trasferita da bambina a New York, ha studiato a Columbia con il premio Nobel Louise Glück e ora ricopre la cattedra di poesia a Yale. Recentemente ha vinto il MacAthur Genius Grant.

Più che all’autobiografismo mitologico di Glück, Rankine sembra (almeno nei suoi primi libri, Everything in Nature Is Private, The End of the Alphabet, Plot) più vicina allo sperimentalismo di Liv Hejinian e di altri poeti in odore di L=A=N=G=U=A=G=E (un movimento avanguardistico americano interessato a una poesia poco tradizionale, attenta alla materialità della lingua, ai modi con cui il linguaggio crea determinati sistemi di significato: una poesia interessata più agli oggetti e soprattutto alla parola come oggetto che al soggetto poetante). Con Don’t Let Me Be Lonely, del 2004, Rankine inaugura una nuova stagione artistica, mescolando la ricchezza formale e la complessità dell’avanguardia con la difficoltà e il coinvolgimento emotivo che io collego, più che alla poesia lirica, alla narrativa confessionale. Detto molto banalmente, i freddi ferri chirurgici della letteratura sperimentale sono stavolta adoperati per vivisezionare il corpo caldo del disagio psichico, cognitivo ed emozionale dall’America post 11 settembre.

Non lasciarmi sola è un agglomerato di prose, di blocchi di testo che si giustappongono e si richiamano tra di loro, incentrato sui temi della morte, della solitudine e della depressione. I “log”, come li chiama Rankine, non seguono un ordine narrativo o tematico, non sono collegati secondi un criterio causale, anche se molto spesso iniziano con la particella Or (“oppure”), come se continuassero un discorso precedente il cui filo logico è andato perduto. Sono prose tutt’altro che poetiche, come ci si aspetterebbe dal sottotitolo del libro (An American Lyric, tradotto un po’ troppo semplicisticamente come Una lirica americana), sono invece brevi riflessioni, aneddoti, ricordi, trascrizioni di sogni, di fatti di cronaca, riportati in uno stile piatto, lobotomizzato, in un flat tone che evita qualsiasi verticalità poetica. La sua grana è la sineddoche saggistica, non la metafora lirica. Le varie sezioni del libro si aprono e si chiudono con l’immagine di un vecchio televisore a tubo catodico con lo schermo grigio puntinato, fisso in assenza di segnale mentre riversa rumore bianco. I blocchi di testo sono intervallati da ampie spaziature e molto spesso da immagini: una mammografia, la fotografia di un uomo di colore massacrato da un gruppo di razzisti, un frame di un film di Sam Peckinpah, il retro dello scatolino di uno psicofarmaco, la barra di google, una prescrizione per delle compresse di litio, Klaus Kinski in Fitzcarraldo, una scansione della raccomandata dello United States Postal Service che mette in allerta dai pacchi postali privi di mittente, e così via. Insomma, Non lasciarmi sola è un vero e proprio fototesto, per di più stampato in Imperial, un font giornalistico, e corredato – come un testo saggistico – da una ventina di pagine di note. A un primo sguardo, assomiglia più a una rivista che a un libro di poesia. Questo mi sembra un aspetto centrale della poetica di Rankine, e al contempo della modernizzazione del genere lirico. Se la lirica è sempre stata collegata alla musica (del resto si chiama così proprio perché è cantata al suono della lira), dalla sua preistoria greca al modernismo (si pensi a Valery), Rankine la rende invece un fenomeno eminentemente visivo, e ciò non dovrebbe sorprendere, se si considera che l’uomo contemporaneo è immerso in una cultura visuale e non, come quello greco, aurale.

Non lasciarmi sola è un’opera ibrida, che gioca sui confini tra i generi e li alterna. I suoi testi cantano, come ha scritto Ben Lerner in Odiare la poesia, «il torpore, la desensibilizzazione, la saturazione mediatica» dell’uomo contemporaneo, l’assenza di esperienze che possano dirsi autentiche e non indotte da mediazioni e protesi come la televisione o i farmaci. È la risposta della poesia a quella fame di realtà annunciata in un fortunato libro di David Shields, e che in Italia pare avere toccato solo la narrativa (parentesi autoreferenziale: controllo gli appunti per un mio vecchio articolo dedicato a Rankine e trovo una frase di profondità vedica scritta da Shields: «Oggi la vera affinità elettiva si trova più tra il memoir e la poesia che tra il memoir e il romanzo. Commettiamo un errore se scambiamo il memoir per non-fiction. In realtà è non-poesia»). Negli Stati Uniti, invece, sono diversi i libri che si potrebbero collegare a Non lasciarmi sola, da Bluets di Maggie Nelson, a Ongoingness di Sarah Manguso fino all’incredibile Garments Against Women di Anne Boyer, tutti libri in cui la poesia si reinventa negoziando la propria morfologia con la saggistica e la narrativa, trasformandosi in una pratica spuria e vivissima in grado di rispondere in modo profondo alla sfida che il mondo pone alla letteratura contemporanea.

Citizen, il libro che ha reso famosa Claudia Rankine, è uscito nel 2014 per Graywolf Press (l’anno successivo è stato ripubblicato da Penguin, che ha acquistato anche i diritti di Don’t Let Me Be Lonely) e nel 2015 è stato candidato dal National Book Critics Circle come finalista in due diverse sezioni: poesia e saggistica. È la prima volta che succede nella storia del premio. Il libro è presto diventato un best-seller (ma i lettori non avevano smesso di leggere poesia?) ed è stato tradotto in decine di lingue diverse (per chi è interessato, ne ho parlato a lungo qui). Nel 2020 è uscito per Allen Lane Just Us, che reca come sottotitolo An American Conversation e non più An American Lyric, l’opera più lunga e più ambiziosa di Rankine, che sarà a breve tradotta sempre da 66and2nd.

Mentre chiudo la prefazione alla silloge poetica di un mio compagno di liceo (una serie di liriche erudite scritte durante la sua depressione post-laurea), e penso con insistenza al mercato al ribasso del Napoli, leggo la traduzione italiana di Don’t Let Me Be Lonely sotto il vento sorgivo di un condizionatore Samsung, e lo trovo un libro ancora contemporaneo, ancora capace di indicare nuovi modi per rendere la poesia qualcosa di vivo e necessario, e soprattutto qualcosa capace di interessare tutti, capace di costruire una strategia per rimettere la lirica nella realtà, per fare brillare la condizione di fragilità del genere umano in un mondo in esaurimento dilaniato dalle disuguaglianze.

O ancora Paul Celan ha detto che la poesia non è diversa da una stretta di mano. Io non vedo alcuna differenza di principio tra una poesia e una stretta di mano – così Rosemary Waldrop ha tradotto dal tedesco. La stretta di mano è il nostro rituale convenzionale per affermare (Io sono qui) e consegnare (qui) il proprio io a un’altra persona. Dunque la poesia è questa – Qui. Io sono qui. Questa fusione tra la solidità della presenza e l’offerta di essa forse ha tutto a che fare con l’essere vivi.