Maurizio Zanella e l’invenzione del vino italiano

Storia di Ca' del Bosco, il miracolo enologico che ha trasformato una piccola casa in Franciacorta in una delle cantine più avanzate del territorio.

Se il vino dev’essere territorio, allora la Franciacorta ne è la prova più giovane e gloriosa, stretta tra il lago d’Iseo e la grande pianura, passata da punto imprecisato sulla Torino-Venezia a piccola Toscana del Nord. «Solitamente il vino in Italia ha radici più profonde. La nostra invece è una storia di prima generazione. E di fortuna, di timing. Siamo arrivati nel momento in cui il vino, nel nostro Paese, ha cambiato faccia. Se avessimo iniziato cinque anni prima, avremmo fallito. Cinque anni dopo, non saremmo ora i numeri uno ma, che so, i centododicesimi». Così parla Maurizio Zanella, l’inventore di Ca’ del Bosco, agitando tra le mani un mazzo di chiavi, si direbbe le chiavi di un grande regno, a considerare i numeri: un milione e settecentomila bottiglie l’anno, infiniti bicchieri nelle guide del bere bene, soprattutto l’attestato di «azienda che ha fatto da locomotiva nella zona, o meglio: che ne ha cambiato la percezione collettiva». È sempre lui a parlare, ma non è vanagloria: è tutto vero.

Alice Spring (Melbourne, 1923)

La casa del bosco, da cui il nome, era il buen retiro per la villeggiatura di una volta, somewhere in Northern Italy, rimasto oggi al cuore dell’azienda che si è allargata tutt’attorno. La famiglia Zanella arrivata dal Trentino a Milano trovò qui il surrogato delle sue valli. «Mi sono innamorato del vino da ragazzo, per caso. Mio padre ha capito che l’interesse era concreto ed è stato un genio: mi ha lasciato credere che stessi facendo tutto da me. A diciassette anni ero convinto di aver costruito la prima cantina da solo, che la banca avesse dato i soldi a un ragazzo, che il soffitto di due metri e trentotto centimetri esatti fosse una mia idea. In realtà dietro c’era una regia, ma io non me ne sono mai accorto. A mio padre il vino non interessava per niente. Mi diceva: che diavolo di professione ti sei scelto, non diventerai mai colto andando in giro per il mondo a parlare con cuochi e camerieri. Non ha sbagliato di molto».

Inizia quella che Zanella chiama «la fiaba». Va nello Champagne, si mette a studiare, ruba ai francesi André Dubois, allora chef de cave di Moët & Chandon. Aveva già compreso, per intuizione e sapienza, il potenziale dei terreni della Franciacorta. «Perché le bollicine dovevano farle solo loro? Tornato da quel viaggio, capii che qui si poteva fare pure meglio. Dopo è arrivato Veronelli, il mio papà in termini culturali e filosofici. In realtà lo è stato per tutta l’enogastronomia italiana, senza di lui saremmo ancora indietro anni luce. Fino agli anni ’60 il cibo da noi era una roba immonda. Oggi si parla di stelle e controstelle, di gourmet, tutte quelle menate lì. Una volta si sceglievano i ristoranti in base a quanti camion erano parcheggiati fuori: era quella la nostra guida Michelin. Per non parlare del vino, per gli italiani un alimento e basta. Nel 1961 se ne beveva un litro al giorno pro capite, un dato spaventoso. Il vino doveva costare poco, perciò le scuole di agraria – allora mica c’era l’enologia – insegnavano non come fare bene, ma come fare tanto. Così abbiamo distrutto il patrimonio viticolo nazionale.

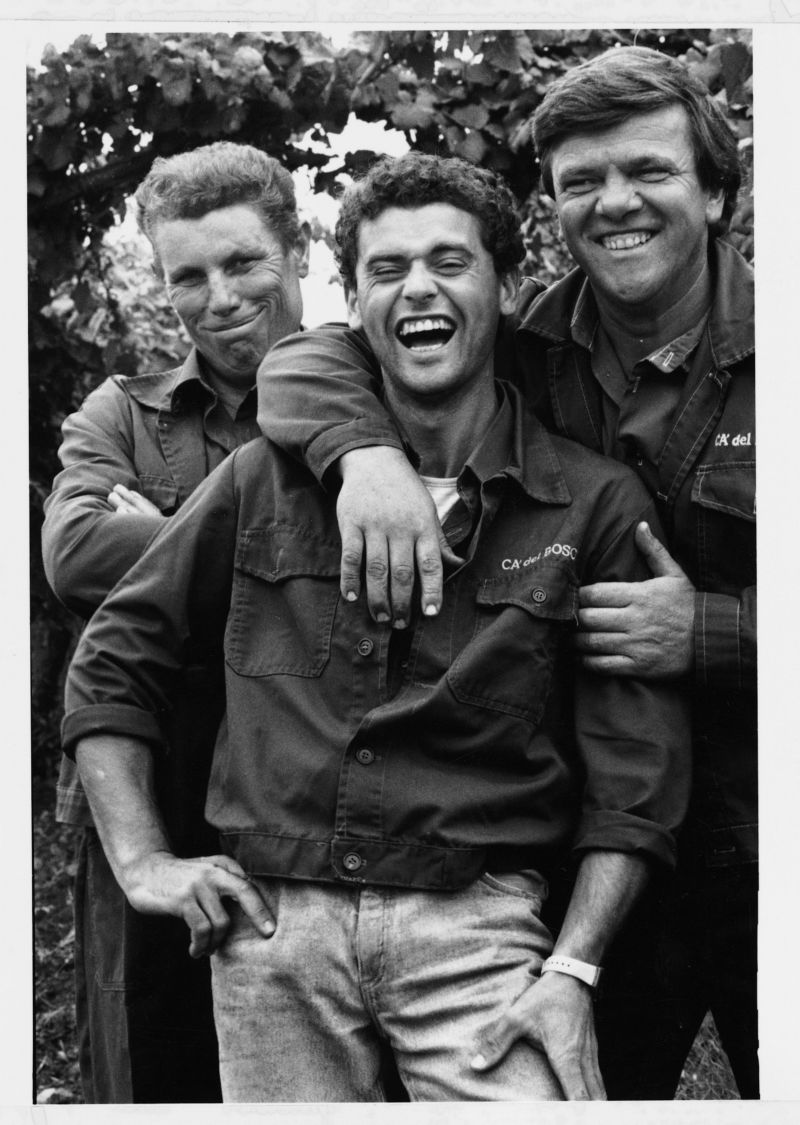

Mimmo Jodice (Napoli, 1934). Tutte le fotografie di questo articolo sono tratte dal volume 11 fotografi 1 vino, edito da Skira nel 2004, in cui alcuni tra i migliori fotografi hanno interpretato il mondo di Ca’ del Bosco

Prima del ’900 il vino buono lo facevamo anche noi, il nostro Paese di secondo nome fa Enotria. Il vino ai francesi l’hanno portato i nostri amici romani, quelli se no sarebbero ancora lì a bere il sidro. E poi abbiamo massacrato tutto. Negli anni ’60 certe denominazioni sono scomparse: brunello, amarone, andati. Ricordo la mia prima volta negli Stati Uniti, era il 1978. Alla tv c’era uno spot in cui canticchiavano “Peachy, Peachy, Peachy Riuniti”. Riuniti era una cantina sociale che vendeva agli americani il lambrusco aromatizzato alla pesca, nei negozi costava meno dell’acqua minerale: questo era il vino italiano esportato nel mondo. Ce n’è voluto di tempo per cambiare la testa alla gente». La testa è cambiata. Ca’ del Bosco oggi è un brand – «non dica quella parola, la detesto» – e un’azienda progressista: agricoltura quasi totalmente biologica, lavaggio dell’uva dopo la raccolta, brevetti come, spiegandolo facile, la spruzzata di azoto prima della chiusura della bottiglia, per eliminare i solfiti. «Il problema è il nostro conservatorismo. Abbiamo perso la fantasia, a volte pure la spregiudicatezza, più che italiana direi napoletana. Quella capacità di improvvisare con sentimento e gusto: nessun altro popolo ce l’ha. Invece non ci si evolve. I figli e i nipoti di chi faceva il vino nel secolo scorso sono fermi alla tradizione. Per rispetto, per paura. Noi ci proviamo, a cambiare le cose».

Il vino naturale non esiste. Se non poti una vite, dopo cinque anni non fa più un grappolo. Se a casa schiacci dell’uva e la fai fermentare, hai nove possibilità su dieci che diventi aceto anziché vino. L’uomo interviene sempre sulla pianta e sul suo prodotto.

La modernità è un’ipoteca sul futuro. «Non mi faccia parlare di questa tendenza del vino naturale. Domenica ero a mangiare in trattoria, la coppia al tavolo di fianco al mio ordina una di queste bottiglie, in teoria un bianco, il cameriere versa il vino nel calice: è arancione. La signora azzarda timidamente: è un po’ strano. Volevo applaudirla. Il vino naturale non esiste. Se non poti una vite, dopo cinque anni non fa più un grappolo. Se a casa schiacci dell’uva e la fai fermentare, hai nove possibilità su dieci che diventi aceto anziché vino. L’uomo interviene sempre sulla pianta e sul suo prodotto. Parliamo di biologico piuttosto, quello sì. Sono metodologie agronomiche positive perché rispettano la natura, ma in termini qualitativi ci fanno fare un passo indietro. Il nostro è un lavoro senza tetto sulla testa, dipende tutto dal clima. Facciamo un’ipotesi su un arco di dieci anni. Ce ne sono sette con un andamento buono, il biologico va benissimo, il biodinamico ancora meglio. Poi ne capitano tre in cui piove tanto e, rispetto all’agricoltura tradizionale, si ottiene un prodotto pieno di muffa. Con i metodi convenzionali puoi ridurla dell’ottanta per cento, col biologico no. Nel totale dei dieci anni, il saldo sarà comunque negativo. E allora perché lo adottiamo? Perché il nostro lavoro sulla vigna è fatto per i prossimi cento anni, non per i prossimi due. Se non salvaguardiamo il suolo, siamo dei cretini».

Don Mccullin (Finsbury Park, 1935)

Non si può dire brand, ma parlare di moda di Ca’ del Bosco sì. «Per me essere di moda è un’opportunità da sfruttare, ma anche un limite: la curva prima o poi scende così come è salita. La Franciacorta è diventata popolare grazie a Berlucchi, anche se sull’etichetta scriveva il nome del territorio piccolo così. Però sono stati loro a rompere l’incantesimo dell’esterofilia che imperava in Italia negli anni ’80 e ’90. Erano fighe solo le cose che venivano da fuori, su tutte lo champagne. Berlucchi poi abbandonò la Franciacorta perché non aveva le uve, ma fu il primo a far bere bollicine italiane ai milanesi snob. Poi, con noi, il territorio è diventato più importante del nome. E si sa che, nell’immaginario di chi indirizza il gusto, il vino di qualità è sempre legato al territorio: Chianti, Bordeaux, e via così. È il bello del vino. Non è come un maglione che ci scrivi sopra “made in Italy” e lo fai dove vuoi, il vino lo devi fare proprio lì».

Passeggiando per la tenuta e la cantina, si scorge il cancello di Arnaldo Pomodoro, un busto di Igor Mitoraj, i lupi blu di Cracking Art, la schiuma d’argento di Zheng Lu sospesa tra i tini. «Al di là della mia passione per la scultura contemporanea, l’arte è stata un tentativo ulteriore di dialogare con un certo tipo di pubblico. Negli anni ’80, per far capire che il vino che vendevi non era quello del bottiglione dell’Oltrepò, dovevi intercettare i clienti più colti con una scusa. Io ho pensato che questa fosse la migliore. Chi veniva qui e capiva di arte pensava: allora il vino è un fatto di cultura. Mal che vada, mi son detto, mi resteranno delle cose belle da vedere». Prima del mio ultimo sorso di Vintage Collection Brut 2014, voglio sapere qual è il vino preferito di Zanella, tra i suoi. «Direi il pinot nero, perché è il più duro da maneggiare, quello che soffre di più, quello per cui serve più il cuore che la tecnica. Quando ti sembra un’annata ottima, viene una schifezza. Quando ti sembra una schifezza, è ottimo. Mi piacciono le robe difficili».