Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.

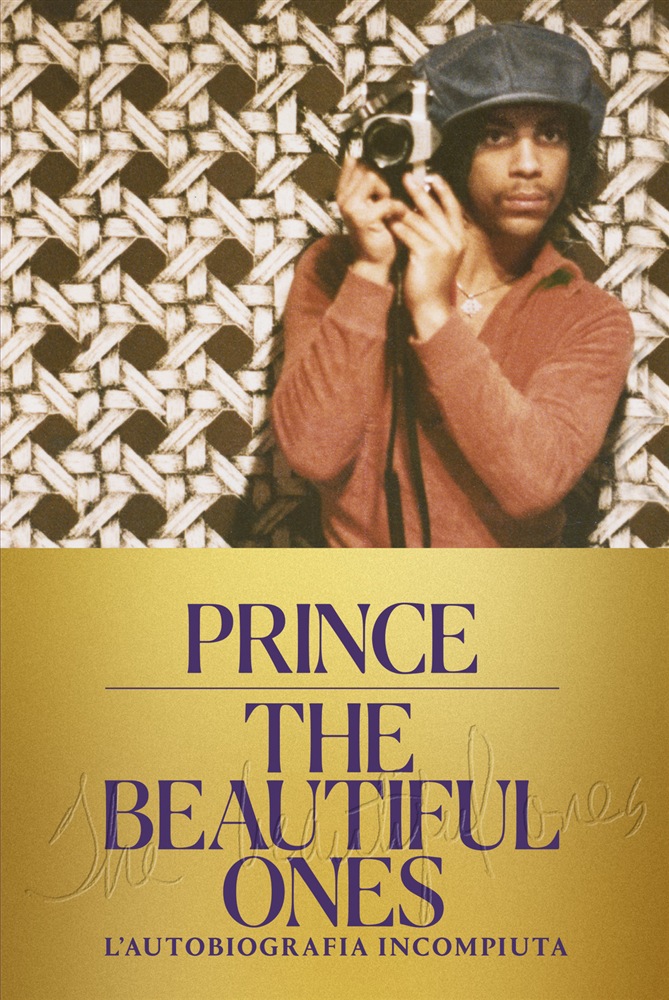

L’autobiografia incompiuta di Prince

Nel memoir The Beautiful Ones, uscito il 14 novembre, l'artista ha raccontato la situazione familiare, le litigate, la scoperta della musica e, quella più brutale, del sesso al drive-in.

«C’era una volta in un paese chiamato fantasia…». Forse ci vorrebbe l’attacco favolistico di una sua vecchia canzone per iniziare a parlare di uno dei più fenomenali personaggi mai apparsi, morto poco tempo fa per un’overdose accidentale di Fentanyl, uno dei tanti antidolorifici che ricorrono in quel sottogenere letterario-ambulatoriale che è la cronaca musicale. Prince era stato visto negli ultimi tempi girare in bici vicino a casa, aveva avuto un piccolo mancamento in aereo, una breve influenza, sosteneva di stare bene. E invece. Un dolore persistente all’anca, probabilmente. Dovuto ai tacchi che portava quasi sempre sul palco, alle spaccate temerarie, alle slogature. Forse è morto perché era bassetto e aveva il complesso dell’altezza. Ma come: lui, il più grande di tutti, verrebbe da dire con una battuta scadente. Più eccentrico (e ce ne vuole) di Kanye West, più libero di Michael Jackson, più divertente di Madonna.

Era un periodo riflessivo. Stufo della chitarra, aveva deciso di inaugurare un tour da solo al pianoforte per cercare una dimensione intimista. Aveva già fatto qualche tappa in Australia. Chiacchierava con il pubblico, tornava al passato, raccontava qualche aneddoto. Poi aveva accettato di scrivere un memoir con l’aiuto di un altro autore, selezionato appositamente tra un elenco di giornalisti per la scarsa esperienza. Più puro, probabilmente. Un’idea – quella della purezza – che, paradossalmente proprio mentre si intossicava a morte, aveva finito con l’ossessionarlo. Purezza di intenti, purezza di esiti: aveva paura delle scie chimiche, fantasticava sulla vita corrotta del pianeta, temeva la memoria cellulare come inevitabile tabe del corpo. Soprattutto diffidava in modo ormai irreparabile dello show business. Dopo la lunga causa con la Warner Bros, era diventato ossessivo riguardo alla proprietà intellettuale, riuscendo a far rimuovere tutto da YouTube. Probabilmente temeva anche di avere perso un po’ di lucidità discografica, immettendo sul mercato troppe opere proprio quando il mercato non reagiva più come un tempo e si parcellizzava. Non si vendeva più un disco, stava per arrivare Spotify e lui perdeva la testa per recuperare i master delle sue vecchie incisioni. Se non gli difettava la solita prolificità, gli mancavano però le hit: il magma delle canzoni era strabordato in una serie di dischi confusi. Proprio lui che aveva avuto il coraggio di far seguire a Purple Rain un disco beatlesiano come Around the World in a Day, adesso si ripeteva. Laddove aveva reinventato funk, soul, R’n’B, rock, pop, ora era diventato un bigino di tutte queste cose. In “Dreamer” faceva “Voodoo Child”, in “The Work Pt. 1” faceva James Brown, in “Endorphinmachine” faceva, be’, Prince. Bravissimo, un po’ prevedibile, stanco. Poi naturalmente suonava al Super Bowl sotto una pioggia torrenziale e non sbagliava nemmeno una mossa. Oppure passava da Milano in concerto e apriva con una jam scatenata a luci accese, giusto per scaldarsi, per poi elettrizzare il Forum di Assago con un concerto lancinante tutto di chitarra, dove alla fine aveva invitato – lui, l’artista schivo e vagamente alienato – una larga fetta di pubblico sul palco. Mentre lo guardavamo divertirsi, era evidente che la musica fosse la sua unica salvezza. E la musica l’aveva un po’ abbandonato.

Adesso quell’accenno di memoir è stato pubblicato. Il libro, The Beautiful Ones. L’autobiografia incompiuta, a cui aveva cominciato a lavorare con Dan Piepenbring poco prima della morte, contiene alcune pagine sulla sua giovinezza e un ricco apparato iconografico, più una bella prefazione. Prince racconta la situazione nella casa natale, la malìa della madre, la severità del padre, le litigate e le botte tra di loro, il suo primo bacio, gli attacchi di epilessia (di cui non si sapeva nulla), la scoperta della musica e quella, un po’ brutale, del sesso al drive-in. Resta il rammarico di tutto il resto. Certo, le idee che aveva buttato lì al coautore erano confuse. Doveva essere un libro in cui le loro due voci si confondevano, doveva essere libero come certe cose jazz, doveva essere una cosa mai vista. Voleva poterlo ritirare dalle librerie in qualsiasi momento. Forse doveva solo essere un paese chiamato fantasia. Tutto, ma non il solito libro. E c’è da capirlo: autoagiografie barbose se ne sono viste già moltissime. Perché l’autore di capolavori come “Kiss” o “The Ballad of Dorothy Parker” avrebbe dovuto macchiarsi di quella cosa che conosciamo solo noialtri, la mediocrità? (Forse perché, direbbe una vocina perfida, l’aveva già fatto con i risibili prodotti cinematografici, al limite del kitsch.) Ma da sempre nelle interviste sosteneva di essere «qualcosa di diverso». In ogni senso possibile. E aveva ragione.

Diverso a partire dall’identità primaria. Forse l’inizio di quell’indeterminatezza era prima di tutto nominale. Fin da piccolo veniva guardato male per quel nome, che tutti prendevano per uno pseudonimo e che invece era quello di battesimo. Era una proiezione del nome d’arte del padre, un peso che lo metteva in difficoltà. Si faceva chiamare con un più modesto Skipper. Ma poi divenne una star e il nome calzò a pennello, come una predestinazione. Quando la sua identità pubblica e discografica cominciò a vacillare, tornò il fantasma di quel fardello e iniziò il tormento degli eteronimi bislacchi: prima si fece chiamare come l’immagine che fin dagli anni Ottanta campeggiava sulla moto di Purple Rain e poi un po’ ovunque, sintesi del simbolo astronomico di Marte riferito agli uomini (uno scudo) e del simbolo di Venere riferito alle donne (uno specchio), il maschile e il femminile mescolati in un unico emblema gender-fluid che faceva ammattire le redazioni (e quanto delirio nel disco intitolato appunto come il simbolo che però si apriva con una rivendicazione schizofrenica degna di Little Richard: «My name is Prince and I am funky!») e poi l’acrostico Tafkap, l’artista precedentemente noto come Prince, fino al ritorno al nome originale. Dal libro la scissione che gli pesava risulta essere quella soprattutto tra padre e madre, un padre rigoroso che veniva da un matrimonio fallito e una madre più entusiasta e aperta, quindi da una parte l’apollineo e dall’altra il dionisiaco, ordine e caos, Batman e Joker, un’oscillazione che si traduceva anche in una devozione totale a Dio (ogni album era dedicato a Lui) e un contemporaneo deragliamento dei sensi che includeva ogni possibile perversione. Il maschile (“too bold”) e il femminile (“never satisfied”), una dicotomia che cercava di risolvere e conciliare. Non era un’idea di bisessualità, anche se sono stati in molti a pensarlo, ma di ibridazione, di incarnazione reciproca, che trovava una sintesi ideale in quel pezzo capolavoro che è “If I Was Your Girlfriend”: introiettare l’altro per una maggiore complicità erotica.

The Beautiful Ones. L’autobiografia incompiuta, traduzione di Andrea Silvestri, HarperCollins, pp. 280, € 30

Ma era anche diverso sessualmente, certo. Sembrava gay agli eterosessuali mentre ai gay era evidente che fosse etero. «I’m not a woman / I’m not a man / I am something that you’ll never understand», cantava con ingenuità disarmante in “I Would Die 4U”. In realtà era un mondo in cui tutto veniva sessualizzato. Se Michael Jackson era artefatto e insicuro (ricordo una battuta dell’epoca: «È riuscito a chiamare i dischi con tutto ciò che non è: emozionante, cattivo e pericoloso»), in Prince – che pure aveva un analogo regno fiabesco in mente – questo aveva il crisma della naturalezza. Le storie d’amore erano vere, la passione verso il femminile era sincera, l’eros si legava a una lunga tradizione blues e funky con un tocco perverso che non guastava. In “Head” c’era il sesso orale, in “Sister” l’incesto, in “Darling Nikki” e “Jack U Off” la masturbazione, in “Dirty Mind” l’esibizionismo, in “Alphabet Street” il voyeurismo, ma gli esempi potrebbero non finire mai. Come incerto tra le categorie di PornHub, Prince amava muoversi in ogni direzione, con una malizia sempre venata da due aspetti apparentemente inconciliabili: misticismo e sense of humour. È quasi impossibile da immaginare, eppure riusciva a inscenare un balletto sardonico dove prima evocava scenari di esilarante e inenarrabile torbidità («Tutti quanti hanno un vizio / il mio è lo scorrere dell’acqua calda sulla figlia della morale») e nel pezzo successivo simulava un dialogo con nientepopodimeno che Dio stesso, contrito e pentito: farò il bravo, non voglio più peccare, promesso. Ed ecco che nel disco successivo – tutto felice – snocciolava subito un pezzo che recitava: «Dobbiamo provare una nuova posizione». E trovava una nuova mise discinta. La grande lezione di Bowie, Iggy, Lou Reed: vestiti come cazzo ti pare, scopati chi ti va, non ti curare d’altro. Era ironico, si prendeva in giro, ammiccava di continuo alla complicità del pubblico: per questo era credibile nel sesso, a differenza dei suoi omologhi. Era sexy perché era gioioso. Il tormento del peccato diventava una trovata divertente, come se quel mattacchione di Dio non potesse davvero fare sul serio con la storia della colpa.

HOLLYWOOD, CA – 6 marzo: Prince e sua moglie Manuela Testolini all’Universal Amphitheatre, (Photo by Frank Micelotta/Getty Images)

Era diverso per il colore della pelle. La questione razziale non è la prima cosa che verrebbe in mente se nomini Prince. Juliette Gréco disse di Miles Davis che era talmente bello da rendere irrilevante il colore della pelle, oggi verrebbe lapidata ma mi verrebbe da dire che Prince era così bravo da cancellare sesso, razza, religione. Eppure aveva sofferto. Emarginazione, bullismo, odio: tutte cose che aveva patito e che però entravano poco nelle canzoni. Negli ultimi tempi parlava spesso di Black Wall Street, la storia di un gruppo d’imprenditori neri che aveva comprato dei terreni in Oklahoma a inizio Novecento, trasformandosi in uno dei primi esempi di prosperità per una comunità afroamericana. Tutto era finito nel sangue, perché nel 1921 un ragazzo nero era stato accusato di avere violentato una bianca e di conseguenza il quartiere era stato devastato: trecento vittime e addio Black Wall Street. Gli piaceva anche ricordare che, proprio secondo Miles Davis, esistevano due categorie di pensiero: la verità e le stronzate dei bianchi. Ma non aveva un occhio molto politico sulle cose, più che altro giocoso (“Ronnie, Talk to Russia” è ridicola) o vagamente millenaristico. Perché c’è il male? Che cosa abbiamo fatto per meritarci questo disastro? Dove andremo a finire? Perché nessuno fa niente? E com’è che le colombe continuano a piangere? Perfino “Sign ‘O’ the Times”, che pure era perfetta, metteva a fuoco un senso di disagio infantile: la rassegna stampa letta dalla nonna, il mondo andrà a rotoli, che disdetta. Ma come in cento altri suoi pezzi, ti bastava il giro di basso per perdonare tutto. «Oh yeah! Budunbudundudum». Ok, è un disagio vero, è l’invettiva perfetta, è uno con le antenne, è un segno dei tempi.

Era diverso musicalmente, perché eclettico oltre ogni dire. Capace di coniugare funk, pop, house, soul, rap, rock puro e semplice, mettere insieme la grazia di Joni Mitchell con le svisate di Jimi Hendrix, il divertimento di George Clinton con il groove di Stevie Wonder, la carnalità di Sly and the Family Stone con la trasgressione di Frank Zappa (un nome che torna poco e che pure viene messo tra i suoi ascolti nell’autobiografia di Morris Day, amico fraterno e cantante dei Time). Dotato di un’intuizione innata verso il mainstream non banale, verso la comunicazione e l’empatia. Verso l’eros, direi. Entrare in contatto, toccarsi. Radiofonico senza essere ordinario, pop senza essere popolare, aperto a ogni sperimentazione: Santana, ma anche Duke Ellington; la ballatona, ma anche i Public Enemy. Dio del sintetizzatore, guitar hero, bassista coi controcazzi, ballerino, cantante capace di elevare il falsetto a forma d’arte più di Curtis Mayfield, polistrumentista arrogantissimo. A un giornalista disse che assistere ai suoi concerti al pianoforte sarebbe stato come guardarlo partorire una galassia ogni sera: come tutti i grandi, non era per niente umile. Su ogni disco campeggiava la scritta “Prodotto, arrangiato, composto e suonato da Prince”. E muti. E già nel primo disco (l’unico acerbo della sua discografia, almeno fino alla crisi successiva a “Diamonds and Pearls”), prendendo un pezzo a caso, dove avrebbero dovuto esserci i nomi dei musicisti c’era scritto invece: “Prince: all lead and background vocals, guitars, Orr bass, drums, bongos, Fender Rhodes piano, clavinet, Mini-moog, Fuzz bazz, Arp String Ensemble, Arp Soloist, Handclapsandfingasnaps”. Potendo, ci avrebbe messo pure lo scolapasta, il phon e l’asse da stiro. Ma va detto che amò anche fare e disfare band, collaborare, far crescere una quantità di talenti. I lateshow erano leggendari: gli piaceva suonare, non voleva che la musica diventasse una faccenda prevedibile e ingessata. Ed era divertente anche nella reinvenzione alfabetica: “Eye” per “I”, “U” per “you”, “R” per “are”, “2” per “to”, “C” per “see”, in una scrittura pre-sms che lo distingueva immediatamente e che recuperava abbreviazioni stenografiche, ammiccamenti buffi. E in fondo viene voglia di ripetere ancora, con una delle sue battutine sul palco. «Controllate la vostra casella delle lettere. Potrebbe esserci del funk».

Era diverso perché, a differenza di tanti altri paranoici isolati, sembrava fragile sì, ma dolcissimo. Viveva in un mondo tutto suo, certo, che aveva potuto creare grazie al successo. Era rimasto dov’era cresciuto, sebbene nello sfarzo e nel cattivo gusto della reggia di Paisley Park a Minneapolis. Diceva di amare il freddo della regione. «Tiene lontane le persone cattive». Gli si perdonavano le eccentricità un po’ ridicole: ricevere l’intervistatore con una maglietta dove c’era il suo stesso volto, non voler più sentire i suoi pezzi erotici, delirare di complottismi. Sopra il letto aveva messo una scritta con un clamoroso abbaglio: «Tutto quello che pensi è vero». La vita assumeva toni suggestivi, zuccherosi e scellerati insieme, come se Sade avesse riscritto Cenerentola. Era un mondo onirico tutto di sensualità e vapore, di volta in volta sintetizzato da un colore (il viola, la pesca, il rosa, che altro?), da un’idea balzana o da un neologismo (Lovesexy, titolo di un disco magnifico ma anche manifesto erotico). La prima sceneggiatura di Purple Rain si intitolava Dreams e nell’ultimo tour chiedeva al pubblico: «Quanti di voi fanno sogni lucidi?». È una bella definizione di tutta questa storia, della musica, forse della vita.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.