Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

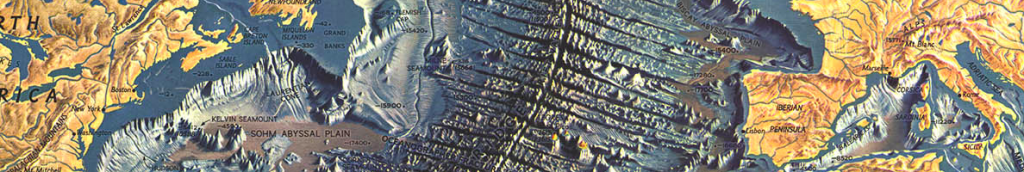

L’Oceano della storia

Quanto è stato profondo il rapporto tra l'Atlantico e l'essere umano? L'Oceano più navigato del mondo è stato il grembo della civiltà, e ha migliaia di storie da raccontare. Alcune sono in un libro, e qui.

L’ultima manciata di versi del poema Omeros, l’opera più grande e ambiziosa di Derek Walcott, storia epica e post-coloniale dei pescatori Achille e Hector, che sull’isola di Santa Lucia si contendono più il corpo che l’amore della cameriera Helen, contiene la frase: «Quando lasciò la spiaggia, il mare era ancora il mare», «the sea was still going on». Dice “mare”, ma intende “Oceano”, perché si chiama così, dopotutto, il mare che circonda St. Lucia, l’isola dei Caraibi protagonista (sì, protagonista) dell’opera. È una bella frase, ed è una bella frase per concludere un’opera come Omeros. È anche una frase veritiera, e la verità sta in quella parola, still, che significa ancora, per ora, e lascia intendere che non sarà così per sempre. Facendo un antipatico incrocio tra il fact-checking e la letteratura, possiamo dire che è vero, l’Oceano finirà. Succederà tra circa 180 milioni di anni, o almeno questo è quello che crediamo oggi. Aggiungendo a questa aspettativa di vita rimanente della seconda più grande superficie d’acqua della Terra gli anni già vissuti, 190 milioni, possiamo guardare, anno più anno meno, alla complessiva esistenza dell’Atlantico: 400 milioni di anni. È un segmento breve se confrontato con le 4,5 miliardi di anni del pianeta che lo ospita, eppure è un segmento enormemente lungo se confrontato con l’esistenza complessiva fin’ora della vita umana: 200 mila anni. La vita dell’uomo, fino a oggi, ha occupato lo 0,001 per cento della vita dell’Oceano Atlantico.

Perché sto scrivendo, apparentemente senza un motivo preciso, di un argomento così vasto e di una storia così densa e insieme frammentata e impossibile da abbracciare in un articolo? Perché c’è un libro che invece ci ha provato ad abbracciare l’Oceano e la sua storia, è uscito per Adelphi e si chiama semplicemente Atlantico. L’ha scritto Simon Winchester, giornalista e saggista veterano passato per il Guardian, dove coprì eventi come il Bloody Sunday, lo Smithsonian Magazine, Condé Nast Traveller, National Geographic. Winchester, che è oxoniano e britannico e la sua prosa lo trasuda, in 500 pagine ha tracciato la storia dell’Atlantico e la storia dell’uomo, che è inestricabile da quella del più percorso Oceano del mondo, anche se la storia del più percorso oceano del mondo è, data la sua mole, dato il suo passato e il suo futuro e data la sua forza, piuttosto indifferente a quella dell’uomo.

La prima parola che mi è venuta in mente durante la lettura delle centinaia di aneddoti, di successi e insuccessi, di nomi e cognomi di eroi, pionieri, pirati e conquistadores, di nomi e successi e tragedie di barche, navi, clipper e transatlantici, è: angoscia. Un’angoscia sottile e liquida, oppure sinonimi di angoscia, o altre parole simili che insieme vanno a formare un sentimento che è molto simile a quello che gli inglesi chiamano awe, soltanto, forse, un po’ più straniante ancora.

Attraverso l’enumerazione delle imprese umane messe sullo sfondo dell’Atlantico, svela le imprese umane per quello che sono, se viste in prospettiva: una gloria fatua. Poco più che nulla.

Celebrare o elencare una tale vastità di storie – che infine compongono la Storia umana sull’Atlantico – rende alla fine un effetto contrario a quello celebrativo, e ancora più affascinante e perturbante. A partire dai primi esemplari di uomo che si affacciarono sulle onde dalle coste dell’Africa meridionale, per arrivare ai pescatori Fenici che navigarono fino al Marocco per pescarne murici per la porpora, ai Vichinghi che scoprirono Terranova prima di altri, ai portoghesi che trovarono l’attuale America Centrale e Meridionale, alle navi piene di schiavi e a quelle piene di oro, ai primi vascelli a vapore e agli affondamenti degli U-Boot, alle grandi battaglie tra navi corazzate, alle traversate in solitario, al Titanic, alla tragedia ambientale della British Petroleum, all’uragano Katrina – e in mezzo altri nomi e nomi e nomi, tutto questo magma storico e così sfaccettato, all’apparenza così importante per noi diventa, immerso nel mare Atlantico, completamente irrilevante e confuso.

È molto difficile rendere questo effetto a parole, senza riscrivere le stesse di Simon Winchester. Ma si può immaginare questo: di trovarsi a mollo in compagnia di Lord Nelson, di una squadra di marinai fenici, dell’Imperatore Claudio, di Guglielmo Marconi, di Hernan Cortés, di Malcom McLean, inventore dei container, di Cristoforo Colombo e di migliaia di nomi di questa importanza storica. Sarebbe divertente, anche, probabilmente, far stringere la mano a un beffardo Vespucci e un beffato Colombo, e altre cose così. Ora: immaginate di salire su una mongolfiera e iniziare ad ampliare il vostro campo visivo, salendo e vedendo quella brigata con cui eravate a mollo prima allontanarsi, fino a non scorgere più i volti, poi fino a non scorgere più i cappelli, o i segni distintivi dell’epoca da cui ognuno proviene. È più o meno questa operazione quella che fa Winchester. Attraverso l’enumerazione delle imprese umane messe sullo sfondo dell’Atlantico, svela le imprese umane per quello che sono, se viste in prospettiva: una gloria fatua. Poco più che nulla.

Il libro inizia e finisce temporalmente, come una vita. Parte dalla non-esistenza del suo protagonista e termina alla non-esistenza del suo protagonista, che sarà eterna. Anche 400 milioni di anni, in confronto all’eternità, sono pochi, poco più che nulla. Non so che tipo di educazione abbia influito su questo mio sentire (le scuole cattoliche, in ogni caso, non aiutano), ma trovo tutto questo estremamente angosciante. Non credo, d’altronde, di fare troppo torto a Simon Winchester e all’Oceano Atlantico stesso: l’Oceano, di per sé, e soprattutto l’Atlantico (anziché il calmo Pacifico e il piccolo Indiano) è sempre stato un sinonimo di turbolenza, di tempesta, di difficoltà, di imprese fallite, di potenza naturale, di imperscrutabilità. Di impossibilità perenne da parte dell’uomo di soggiogare una tale forza.

*

In che senso, però, l’Atlantico è stato così importante per la breve esistenza umana? Perché, prima di tutto, ha contribuito in maniera decisiva a creare delle storie. E sono le storie l’unica cosa che rimane dei nostri pochi anni di passaggio sul pianeta (se abbiamo vissuto in maniera fortunata), sono le storie quelle che ammiriamo nei libri e sono storie quello in cui tutti, più o meno, aspiriamo di trasformare la nostra stessa vita. Queste storie, non casualmente, sono poi diventate catene, legandosi l’una con l’altra, si sono trasformate in esempi ed esperienze da superare. Grazie a queste storie e alla loro memoria, siamo arrivati dove siamo adesso. Dove siamo adesso? Beh, tanto per cominciare, siamo sparsi per tutto il mondo, e per tutto il mondo in contatto. Il che non è poco, ed è tutto passato per l’Atlantico.

Le storie che l’Atlantico ha raccontato sono storie di spostamenti nati grazie a lui, come quello, meno celebre di quelli spagnoli e portoghesi, dei baschi che seguendo gli spostamenti del merluzzo arrivarono a “scoprire” il Canada prima di Giovanni Caboto (e quindi prima del 1497).

La sua storia inizia circa 195 milioni di anni fa, quando Pangea inizia ad aprirsi e Penthalassa (l’unico elemento acqueo del globo) si infila lentamente, con una lingua d’acqua, tra la futura Europa e la futura America. Con lo spostamento poi del Sud America e dell’Africa, si definisce un iniziale tentativo di Oceano Atlantico. Il tentativo si realizzerà dopo ancora milioni di anni, di eruzioni vulcaniche, assestamenti violenti, e tutto il contorno di anidride carbonica, lava, raggi UV e inferno generale che uno immagina quando immagina la pubertà dei continenti.

I Fenici furono i primi a costeggiare l’Africa del nord-ovest per cacciare i molluschi da cui si ricava la porpora, e più a nord, e molti anni dopo, furono i Vichinghi che costeggiarono la Groenlandia avventurandosi fino al continente Americano. Ma le storie più affascinanti, sfortunatamente per i Fenici, sono quelle di cui abbiamo più testimonianze, quelle dei porti e delle architetture di Buenos Aires, Halifax, Montevideo, Boston, Lisbona, Londra. Le storie che l’Atlantico ha raccontato sono storie di spostamenti nati grazie a lui, come quello, meno celebre di quelli spagnoli e portoghesi, dei baschi che seguendo le migrazioni del merluzzo arrivarono a “scoprire” il Canada prima di Giovanni Caboto (e quindi prima del 1497). O la storia dell’isola di Sant’Elena, un’aiuola di terra in mezzo alle acque, ancora abitata e senza nemmeno un aeroporto, collegata al “resto del mondo” da una nave pendolare una volta alla settimana, soggetta inevitabilmente a basare la sua vita su quella dell’Oceano: pesca, orari, raccolti.

Poi:

La storia romantica di Bernard Moitessier, navigatore solitario transoceanico che durante una gara, nel 1968, in prossimità del traguardo dalle parti delle isole Falkland, all’improvviso, virò e tornò verso l’Oceano Indiano da cui era venuto. Scrisse, in un messaggio contenuto in una bottiglia lanciata a un mercantile di passaggio: «È mia intenzione continuare il viaggio, sempre senza scalo, verso le isole del Pacifico, dove il sole abbonda e c’è più pace che in Europa. Vi prego di non pensare che io stia cercando di battere un record. “Record” è una parola molto stupida in mare. Continuo senza scali perché in mare sono felice, e forse perché voglio salvare la mia anima». La storia meno romantica della nave nazista Admiral Graf Spee, una delle più paurose navi corsare a bazzicare l’Atlantico, attiva nell’estate del 1939, veloce e armata come una corazzata eppure delle dimensioni di un piccolo incrociatore. Dopo mesi di razzie ai danni di ogni imbarcazione incontrata la Graf Spee incontrò tre piccole navi della Marina Britannica, ne seguì una battaglia che vide sconfitta la Royal Army, ma lasciò l’incrociatore tedesco con un grave danno ai motori. La Graf Spee si rifugiò lentamente verso il porto di Montevideo, nell’Uruguay neutrale, il quale pretese che la nave lasciasse il porto senza possibilità di essere riparata. L’incrociatore fu allora fatto esplodere dal suo equipaggio, che piazzò tre cariche al suo interno. Affondò lentamente. Hitler si arrabbiò molto. Il capitano della nave, Hans Langdorff, si sparò in testa due giorni dopo in Argentina.

Marshall e Thompson decisero di affittare le stive delle loro navi a chi intendesse spedire merci pur non possedendo una nave, senza passare dal bisbetico Post Office. Crearono una compagnia di trasporti privata, la Black Ball Line, e fu una piccola rivoluzione commerciale.

La storia pionieristica di Benjamin Marshall e Jeremiah Thompson, giovani quaccheri che nel 1812 inventarono dagli Stati Uniti un metodo per rendere più efficienti i commerci tra la vecchia e la nuova sponda dell’Atlantico, e che se nascesse oggi chiameremmo “sharing” preceduto da qualche parola marinara. Possedevano alcune navi, e commerciavano in cotone con l’Inghilterra, loro terra di origine. Ma le navi che di norma partivano da New York non avevano orari precisi, né di partenza né di arrivo. Marshall e Thompson decisero che le loro navi sarebbero partite, con il buono o con il cattivo tempo, alle dieci del mattino del quinto giorno di ogni mese. Decisero anche di affittare le stive a chi intendesse spedire merci pur non possedendo una nave, senza passare dal bisbetico Post Office. Crearono una compagnia di trasporti privata, la Black Ball Line, e fu una piccola rivoluzione commerciale.

La storia del naufragio della MV Dunedin Star, nell’estate australe del 1942, che si arenò in un luogo della Namibia chiamato Skeleton Bay. Quattro navi di soccorso, nei giorni successivi, tentarono di aiutare le quarantadue persone che si erano rifugiate a riva. Una si incagliò, le altre tre non riuscirono ad avvicinarsi. Se ne andarono, poi, perché rimaste anch’esse senza cibo e senza acqua. Arrivarono gli aerei militari, sganciarono cibo e acqua, ma i pacchi si ruppero all’impatto distruggendo le provviste. Due altri aerei, pesanti bombardieri Ventura, provarono ad atterrare, ma si bloccarono tra le due. Uno dei Ventura fu liberato dalla sabbia dopo quattro giorni di scavi, si alzò in volo e dopo mezz’ora si abbatté in mare. Solo dopo ventisei giorni senza cibo né acqua, il 24 dicembre, grazie a soccorritori arrivati via terra, che con jeep e camion impiegarono giorni a percorrere gli ultimi cinque chilometri di dune, i naufraghi furono portati in salvo.

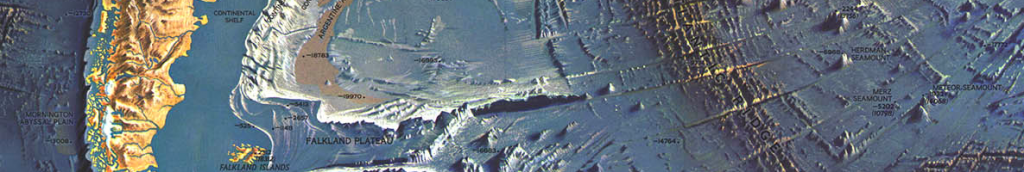

Infine c’è la storia conclusiva che inghiottirà tutte queste storie e le altre centinaia che vivono ancora nelle pagine di Atlantico, ed è la più rumorosa, lenta, e spettacolare delle storie. La più importante, anche. È già cominciata, anche se non ce ne accorgiamo. O forse ce ne accorgiamo, perché è difficile non accorgersi dello tsunami che uccise duecentocinquantamila persone a Sumatra nel 2004, ad esempio, eppure anche quello fa parte dei piccoli spostamenti che riporteranno, tra duecento milioni di anni, i continenti oggi divisi a essere un tutt’uno. Saranno spostamenti chilometrici e devastanti. Per dire: lo tsunami di Sumatra ha spostato il fondo marino del sud dell’isola di due metri. Ne mancano decine di migliaia per fare tutto il tragitto verso nord. Non è colpa dell’uomo, e sarebbe molto presuntuoso pensarlo. Le correnti stanno cambiando autonomamente percorso, dimensioni e forza, le tempeste sono in aumento. Nel 2009 un gruppo di pinguini della Patagonia sono arrivati a nuoto a Rio de Janeiro, a 2.000 miglia dal loro habitat. I biologi hanno concluso che stavano seguendo un banco di sardine fuori rotta per il cambiamento di corrente. Noi non stiamo né accelerando né frenando questo cambiamento inevitabile, noi creiamo solo storie come queste. Saremo anzi le prime vittime. Basta solo un po’ di ginnastica tettonica.

Nell’immagine, il fondale dell’Oceano Atlantico.

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.