La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.

Il rap tra politica e stile

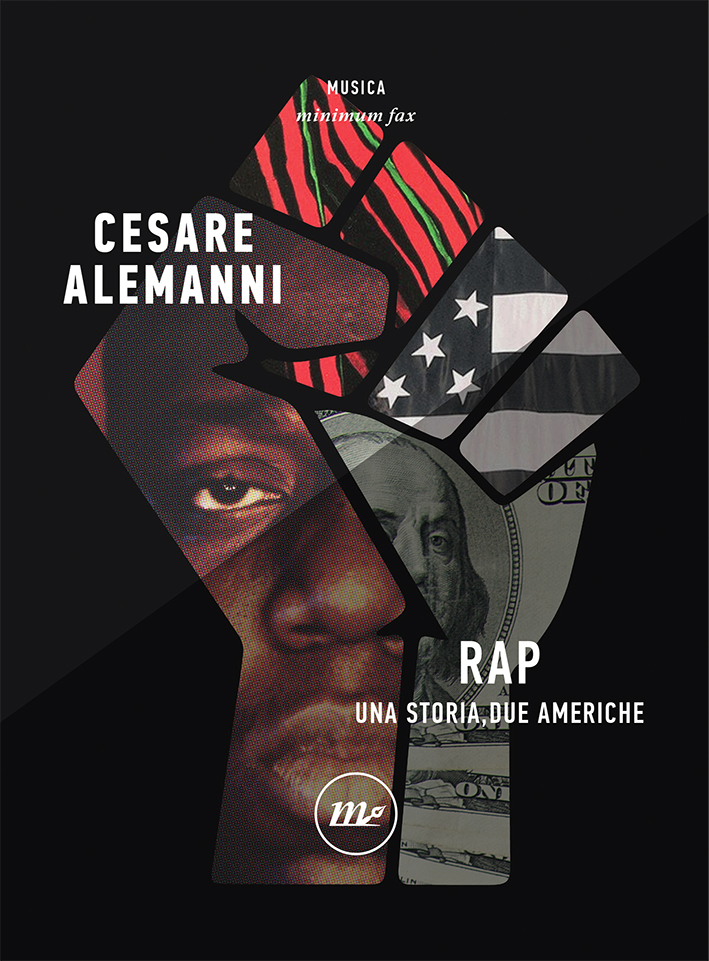

Intervista a Cesare Alemanni, appena uscito in libreria con Rap, una storia del genere musicale che ha cambiato il mondo.

ⓢ Rap (minimum fax) è una specie di cronistoria del rap americano, unito in modo inscindibile a tutte le vicende politiche e sociali degli Stati Uniti. Perché un libro del genere, ma soprattutto perché in Italia, un libro del genere, dove sia il rap che il sociale sono due temi abbastanza spinosi?

Io in realtà stavo lavorando a un altro tipo di libro, che vorrei comunque fare. Uno giorno mi arriva una mail da Alessandro Gazoia, editor di minimum fax, che aveva letto alcuni pezzi sul rap che ho scritto nel corso degli anni e mi ha proposto di scrivere un libro sull’argomento. Non ti nego che inizialmente ci ho pensato un po’ su, dato che in Italia c’è un certo culturale sulla questione. Quando ho accettato, perché alla fine se siamo qui è perché evidentemente ho accettato, avevo un’altra idea ancora: realizzare dodici profili di altrettanti rapper le cui carriere, secondo me, rappresentano tutte le varie sfaccettature di come si può essere rapper. Era un libro, in qualche modo, più canonicamente musicale. Un po’ per la mia formazione, un po’ perché forse mi interessava di più come discorso, alla fine mi sono reso conto che un libro che trattasse il genere da un punto di vista più che altro socio-culturale era maggiormente nelle mie corde. Oltre che parlare di musica, mi interessava anche analizzare il contesto intorno a tutta la faccenda.

ⓢ Una cosa interessante di cui discutevamo, ed è una cosa che emerge molto grazie all’ondata del rap che glorifica il riscatto sociale, l’arricchimento, è che in America — ma non solo — il razzismo sia principalmente un odio di classe.

Io credo che in generale, e soprattutto oggi, il razzismo sia una forma di classismo mascherata da ideologia. La ragione per cui gli afroamericani (o anche gli ispanoamericani) sono trattati da sottoclasse in America, perché di fatto è questo che accade, risieda un po’ in una cinica volontà, delle classi i cui privilegi sono ormai acquisiti, di non dividere il proprio benessere con più persone e un po’ perché l’esistenza di un purgatorio in cui rischi sempre di scivolare è indispensabile al funzionamento simbolico di quegli stessi privilegi. Raccontare questi aspetti dell’America è fondamentale dunque per inquadrare un po’ meglio il paese, la sua storia e le sue strutture. Per esempio: mi ha molto colpito che a parte in alcuni rarissimi casi — penso a Il Post — un fenomeno come Black Lives Matter sia stato snobbato dalla maggior parte dell’informazione italiana.

ⓢ Be’ in Italia poi abbiamo il problema che le prime seconde generazioni hanno la mia età, sono dei Millennial. Questo porta anche a una mancata comprensione di certi fenomeni, anche del rap…

Come scrivo nell’introduzione, sì, il rap adesso anche in Italia è esploso, ma non c’è una vera cultura sul genere, sulla sua storia, sulla sua provenienza. Quindi si arriva anche a dei malintesi, a delle incomprensioni: per esempio non si capisce perché il rap alcune volte sia violento, perché si esprima in un certo modo… Ci sono delle ragioni storiche, ci sono delle ragioni sociali e mi sembrava interessante provare a indagarle un po’. Il senso del libro è anche questo: cercare di inquadrare quello che è diventato il genere più popolare del mondo anche nei suoi aspetti più spinosi. Perché, per esempio, certi rapper sono omofobi o sessisti? Non si tratta di volere giustificare quello che a volte è ingiustificabile, ma di capire e appunto contestualizzare. Quando si fa un’analisi di com’è nato il rap e di come si è evoluto è importante, per esempio, non dimenticare che spesso il rap più controverso nasce ovviamente in modo spontaneo ma poi viene cooptato dal mercato discografico per essere venduto a un pubblico di voyeur, in larga maggioranza bianchi e middle-class… Negli anni ’90, per esempio, a un certo punto abbiamo avuto, da un lato, una corrente di rapper super presi bene che elevavano il discorso sulla coscienza nera a un certo livello, semantico, linguistico, culturale – penso ai Public Enemy o gli ATCQ – e dall’altra c’era il violento nichilismo di gruppi come gli NWA o Dr. Dre che, anche per volontà delle major, in seguito a una sorta di analisi di mercato tra il pubblico fondamentalmente bianco, sono stati supportati maggiormente e hanno “vinto” sui primi. E, del resto, se vuoi mantenere una classe di persone in condizioni di subalternità, continuare a perpetrare un certo tipo di stereotipo auto-distruttivo, violento e negativo piuttosto che uno auto-affermativo, propositivo e con una prospettiva storica è, a tutti gli effetti, un’ottima idea.

ⓢ C’è poi da dire che a livello di comprensione rap noi probabilmente abbiamo quell’handicap iniziale di aver importato e istituzionalizzato un’unica sfaccettatura delle varie anime del rap: quella strettamente politica.

In Italia il primo rap, a fine anni ’80/inizio ’90, ha scambiato i Public Enemy con la totalità del rap. In realtà in quel periodo c’era già LL Cool J che faceva il figo, c’era già il proto-rap mafioso/gangsta di Kool G Rap, c’erano già gli NWA. E invece negli anni ‘80 il rap che veniva fatto qui era praticamente solo figlio dei Public Enemy. L’esperienza delle posse e derivati è stata comunque significativa, anzi fondamentale, ma io sono stato molto felice quando sempre più rapper si sono emancipati da quest’idea che il rap fosse solo politica e coscienza, austerità e messaggi pesanti. Il rap è anche stile, sin dagli inizi nasce come uno sfoggio di stile.

ⓢ Ti faccio una domanda che suona un po’ come provocazione: esiste ancora il rap politico?

Secondo me di base il rap, quando è davvero tale, è sempre politico e questo vale anche per l’Italia. Prima parlavamo di Massimo Pericolo Al di là di “7 miliardi” che come dicevi tu è il primo pugno in una rissa, la sua è una produzione politica. I Public Enemy sono forse il gruppo più politicizzato nella storia del rap, ma all’interno dei loro pezzi c’erano comunque momenti di stile. Il rap è sempre politica, ma non è mai solo politica.

ⓢ Suonerà come una bestemmia, ma io con il tempo mi sono disaffezionato a Kendrick Lamar per questo motivo. Obama, può essere visto come un politico moderato, c’è chi per ovvi motivi lo elogia (penso a Jeezy o a Jay-Z), ma anche chi lo critica – come K.Dot – poi non perde tempo a legittimarlo, presentandosi alla Casa Bianca. Secondo me questo clima mansueto porta poi a un Kanye che prova a legittimare e una figura come Trump…

Capisco quello che dici, anche io a volte sono sospettoso dei rapper un po’ troppo politicamente corretti come Kendrick, che reputo comunque e nel suo complesso il più influente artista rap degli ultimi anni… In quanto a Obama, innanzitutto è più figlio del multiculturalismo di quanto sia afro-americano, in senso stretto. Suo padre è africano, sua madre è bianca, il che implica che i suoi avi non hanno la stessa storia.. anche solo di Michelle Obama, per esempio, quindi una storia di schiavitù, sofferenze immani e riscatto. È molto interessante l’analisi che fa Ta-Nehisi Coates dei suoi due mandati, che reputa per la poca incisività quasi un’occasione persa. Ovviamente non si poteva pretendere una trasformazione radicale del senso di secoli di storia da un singolo presidente nero, il primo presidente nero, però sicuramente Obama avrebbe potuto essere – almeno a livello di semiotica – ancora più impattante. In ogni caso, di sicuro ha le sue attenuanti: non dimentichiamo che, praticamente, solo per il fatto di essere nero ha dovuto mostrare il certificato di cittadinanza. O ancora, è stato accusato di essere alleato dei terroristi, per affinità culturali. Poi quando ha provato a esporsi in momenti razzialmente delicati, come quando ha dichiarato che Trayvon Martin sarebbe potuto essere suo figlio, è arrivato un coglione come Newt Gingrich ad accusarlo di preoccuparsi solo dei problemi della “sua gente”. Inoltre anche se l’agenda politica di Obama ha prioritizzato altre cose, ha comunque fatto delle cose importanti per la comunità nera: ha depenalizzato il crack, ha cercato di sottolineare quanto il problema delle carcerazioni di massa fosse evidente.

ⓢ Tornando all’Italia, molti organi di stampa italiani criticano il rap per essere troppo modaiolo, troppo presente alle sfilate. Questa roba mi ha sempre fatto un po’ ridere perché poi magari penso a Tupac che viene in Italia per la prima volta per la sfilata di Versace. Di moda e della moda ne parli molto anche tu, specie quando parli di Rick Rubin, quindi vorrei un po’ approfondire il tema, che ne so, partendo da “my adidas” dei RUN DMC, canzone di cui esiste anche una versione italiana, quella di Fibra.

Come ogni fenomeno pop di tale portata, il rap ha a suo modo cambiato i connotati del mondo che lo circondava, in primis l’industria della comunicazione e del marketing. Negli anni ‘80, tra Michael Jordan e “My Adidas” dei RUN DMC sono nate delle tendenze che ci portiamo dietro ancora oggi. In particolare in quel periodo sono cambiate alcuni architravi del rapporto tra show business, sport business e grandi marchi dell’immagine, che sono cruciali oggi. Una lunga strada che porta da quel momento agli influencer. Per l’Italia ovviamente, si torna al discorso di prima di un rap che arriva in ambienti da squat e quindi viene imbrigliato nell’immagine del guerriero della strada politico. Il rap ha sempre avuto una forte connotazione di stile, che poteva essere lirico, ma poteva e doveva essere anche d’immagine. In questo il rap non differisce per nulla da qualsiasi genere musicale che sviluppa un proprio codice. I jazzisti non erano meno swag dei rapper per la loro epoca.

ⓢ Invece una cosa che ahimè, non abbiamo mai fatto fatica a comprendere, è Eminem…

Eh… Lui è stato il primo rapper in Italia a sfondare certe pareti: era ovunque, è arrivato persino a Sanremo. Non è neanche un caso che la rinascita del genere in Italia, parta da una forte ispirazione al rapper di Detroit, basti pensare a Mr. Simpatia. Poi io con Eminem ho un grosso problema: non ho mai sopportato la sua voce, ma tecnicamente è un mostro. Soprattutto ho sempre avuto problemi con il suo suono, che perde quasi totalmente tutta la matrice black, è un po’ plasticoso… Non è un caso che esploda proprio nel momento di apice del nu-metal. E soprattutto ho sempre trovato un po’ problematico il personaggio costruito a tavolino di un personaggio psicotico… Io l’ho sempre visto come uno sfigato che ce l’ha fatta. In un mondo in cui l’immaginario è composto da gente come Q-Tip, Jay-Z, Kanye, non riesco a farmi piacere Eminem. Poi, è un rapper molto importante, lo stesso Kendrick di cui parlavamo prima ha ammesso di essere fortemente ispirato da lui.

ⓢ Vorrei chiudere con una piccola chicca che emerge dal tuo libro. Una metafora molto forte del rapporto tra Kanye e gli Usa. La scena rap lo scopre con Blueprint, il disco di Jay-Z, che esce l’11 settembre 2001…

In un certo senso non è un caso che Kanye compaia per la prima volta il giorno in cui finisce la coda lunga del ‘900, nonché il senso dell’Occidente per come lo avevamo conosciuto per tutto il dopoguerra, e sicuramente negli anni ’90 del post- guerra fredda. Quel giorno il mondo occidentale inaugura, da un lato, l’inizio del declino in cui ci troviamo ancora oggi e dall’altro inizia davvero, forse solo quel giorno, l’era digitale, il mondo social. È sicuramente una coincidenza significativa che un personaggio tanto influente sull’estetica e la comunicazione del contemporaneo, un personaggio che del ‘900 non ha più nulla, compaia, suo malgrado, sui nostri radar proprio quel giorno.