Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Nostalgia nucleare

A 30 anni da Chernobyl, l’epopea nucleare italiana vista dall'esecutore della sua fine: Sogin, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

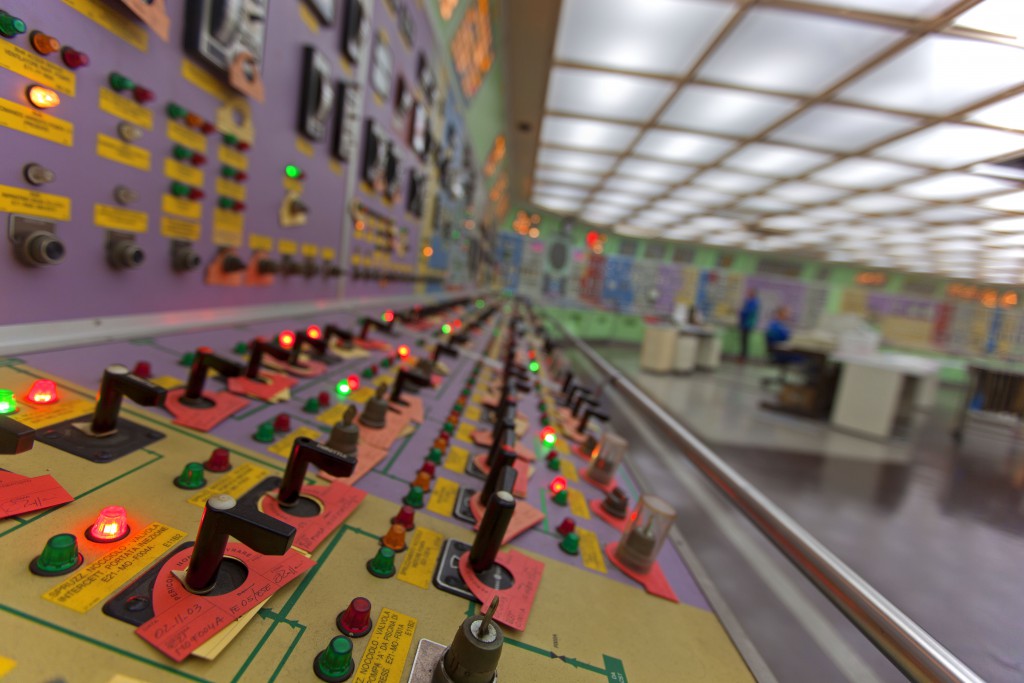

Mentre a Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, un test di sicurezza andato fuori controllo causava il più grave incidente nella storia dell’energia nucleare e le autorità sovietiche facevano di tutto per nascondere al mondo la reale entità del disastro, il ventunenne Davide Galli si trovava in Spagna. In quei giorni della fine di aprile del 1986 si stava esercitando su un simulatore per affrontare, l’anno dopo, l’esame da tecnico operatore di reattore nucleare. Aveva iniziato a lavorare nella centrale di Trino, in provincia di Vercelli, subito dopo il diploma. La patente da operatore gli avrebbe consentito di passare dai bassi corridoi pieni di tubi del circuito secondario alla sala di controllo reattore, con i suoi pannelli pieni di pulsanti e spie luminose. La sua era l’ultima generazione di tecnici e ingegneri a essere cresciuta con l’idea che il futuro inevitabile della produzione dell’energia stesse nella fissione dell’atomo. Ma quando cominciarono a filtrare oltre la cortina di ferro le prime notizie su cosa era accaduto veramente a Chernobyl, le sue certezze scomparvero di colpo: «Pensai subito che le cose sarebbero cambiate. La prospettiva che il nucleare sarebbe finito divenne molto forte in tutti noi».

In un mattino dell’agosto 2015, Galli è seduto nella sala riunioni dell’impianto nucleare di Caorso, che quando entrò in esercizio, alla fine del 1981, era il più potente d’Europa e il più avanzato in Italia. Oggi Galli è un dirigente di Sogin, la società incaricata di demolire quelle stesse centrali dove aveva sempre desiderato lavorare. Quasi tre decenni sono passati dai referendum del 1987, ma Sogin, creata nel 1999, è ancora lontana dal suo obiettivo. La storia della società è simile a quella di molte grandi aziende pubbliche italiane, costellata di ritardi e inchieste; Sogin è stata soggetto di un’inchiesta giudiziaria nel 2014, che coinvolse alcuni manager, tra cui l’ex amministratore Giuseppe Nucci, poi assolto lo scorso febbraio. La sua natura particolare ha spinto molti governi a nascondere la società e le sue esigenze sotto il tappeto, nel timore di finire contaminati dallo stigma che nel dibattito pubblico circonda tutto ciò che riguarda l’energia nucleare. A ottobre 2015 questo disinteresse è arrivato a spingere alle dimissioni con una lettera polemica Riccardo Casale, amministratore della società da due anni; dimissioni poi ritirate. Ma nonostante tutti i problemi, oggi l’azienda sembra apprestarsi a iniziare l’ultimo tratto del suo cammino: la demolizione definitiva degli impianti e la costruzione di un deposito unico, dove lasciare riposare per i prossimi secoli le scorie del nostro passato nucleare.

L’età dell’oro

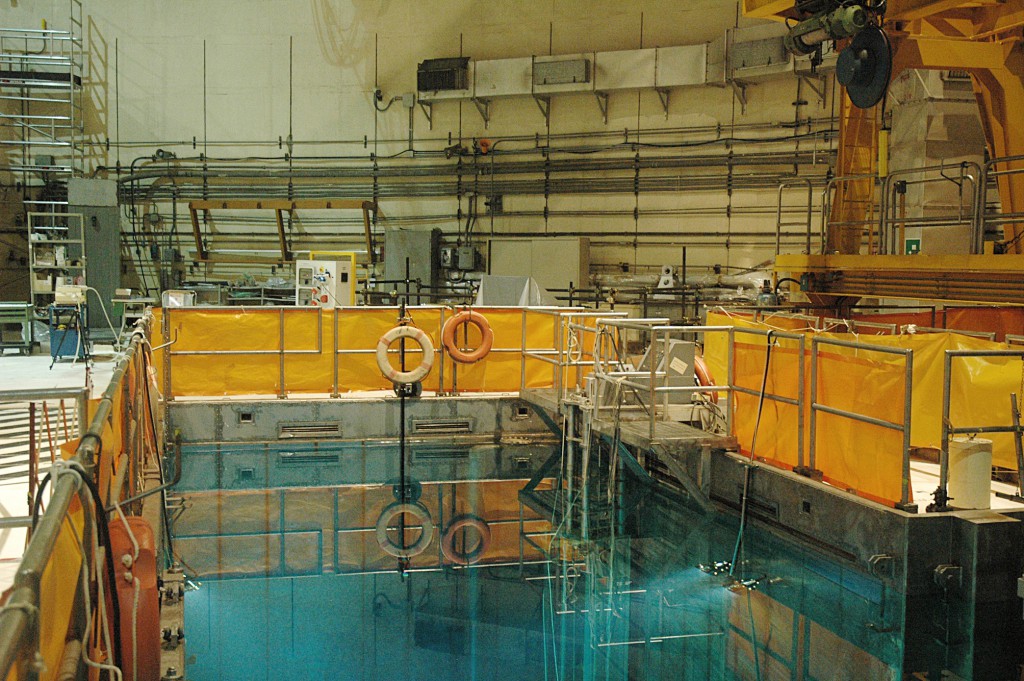

Caorso, con il suo imponente edificio cilindrico visibile da chilometri di distanza, è un simbolo concreto di quanto il cammino da percorrere sia ancora lungo. Le alte torri di raffreddamento sono state abbattute. La grande sala dove le turbine azionate dal vapore producevano l’energia elettrica sono state svuotate e riempite di macchinari che vengono utilizzati per la decontaminazione delle varie parti dell’impianto, mano a mano che saranno smontate. Ma nel grande cilindro di calcestruzzo riposa ancora il vessel, il grande idolo d’acciaio che contiene il reattore. Caorso ha perso poca della sua imponenza da quando venne inaugurata, nel 1981.

L’apertura di Caorso arrivò al culmine di un percorso cominciato nel 1963, quando a Latina entrò in funzione la prima centrale italiana. Nel 1966 «eravamo la terza potenza mondiale in termini di tecnologia nucleare e di potenza installata, dopo Stati Uniti e Regno Unito», racconta Marco Ricotti, professore ordinario di Impianti nucleari al Politecnico di Milano. Dopo la crisi petrolifera, i governi italiani divennero ancora più ambiziosi e, nel 1975, il quarto governo Moro varò un nuovo progetto di espansione della produzione di energia nucleare che avrebbe dovuto portare alla costruzione di 62 centrali entro la fine del secolo. Ma il piano, troppo ambizioso per le necessità dell’industria italiana, fu rapidamente ridimensionato. Dieci anni dopo, soltanto Caorso e Garigliano erano state completate e la seconda era stata chiusa poco dopo il terremoto dell’Irpinia.

L’Italia, alla fine degli anni Ottanta, era comunque un paese che credeva ancora nell’energia nucleare. «Quando cominciai a lavorare a Trino», racconta Galli, «l’Enel aveva già individuato un sito poco lontano dove costruire un secondo reattore». Un’altra centrale era in costruzione a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, e l’Enel stava già cercando i siti per costruirne altre due, mentre trattava con Ansaldo per iniziare i lavori. Nel novembre del 1987, Galli si trovava a Roma, nella sede dell’autorità di controllo dell’energia nucleare italiana, dove avrebbe dovuto affrontare l’esame per cui un anno prima si era preparato in Spagna. Proprio in quei giorni, insieme a milioni di altri italiani, fu chiamato a votare nei tre referendum abrogativi sul nucleare.

I referendum

Proposti dopo l’incidente di Chernobyl da socialisti, radicali e liberali, nessuno dei tre quesiti referendari che riguardavano il nucleare parlava esplicitamente di chiudere le centrali. Agli italiani veniva chiesto di abrogare i finanziamenti ai comuni che le ospitavano sul proprio territorio, la possibilità per il governo di imporre la costruzione di una centrale nucleare in una certa area e quella dell’Enel di collaborare alla costruzione di impianti nucleari all’estero. Il professor Ricotti ricorda che il progetto dei responsabili dei Verdi, uno dei partiti più attivi nell’opporsi all’energia nucleare, «non era di fermare le centrali nucleari italiane, quanto il loro progetto di sviluppo futuro».

I Sì ottennero, in tutti e tre i quesiti, percentuali tra il 70 e l’80 per cento. Le centrali erano già state fermate nei mesi precedenti e dopo il referendum il governo promulgò una nuova moratoria che le avrebbe tenute spente per un minimo di altri cinque anni. Ma, racconta Galli, «era inutile rimanere attaccati a una speranza illogica». Nonostante i referendum non avessero esplicitamente detto che l’Italia avrebbe dovuto smantellare le sue centrali, in pochi si facevano illusioni. Sulla spinta dell’opinione pubblica e degli interessi di potenti società, come l’Eni, la produzione di energia nucleare in Italia era terminata per sempre. «Qualcuno», commenta Ricotti, «interpretò con più realismo del re il volere degli italiani». Contrari al nucleare «c’erano altri interessi, diversi e concorrenti».

Il risultato del referendum fu la decisione di un blocco definitivo e totale della produzione di energia da fonte nucleare. «Molti», racconta Galli, «pensavano che come gli svedesi avremmo portato a fine vita le centrali esistenti», la scelta più ragionevole perché permette di ammortizzare gli altissimi costi di costruzione di un impianto. L’Italia intraprese invece la strada più radicale, unico in Europa e nel mondo. Fu dunque il primo a porsi la domanda: che cosa fare con le centrali che non producevano più energia?

Il decommissioning

In quegli anni, la teoria più diffusa si chiamava “custodia protettiva passiva”. Significava, in sostanza, chiudere l’impianto, attendere un paio di secoli e, quando la radioattività fosse diminuita per il naturale decadimento, rientrare e smontarla pezzo per pezzo. Per dodici anni si fece poco o nulla e le centrali vennero lasciate nello stato in cui si trovavano quando vennero spente. Ma alla fine degli anni Novanta gli esperti arrivarono alla conclusione che questa non era una soluzione pratica. «Si capì», racconta Galli, «che si perdeva il know-how dei tecnici che in quelle centrali avevano lavorato. Quelli che conoscevano problemi ed eventuali perdite avute dalla centrale e che sapevano individuare aree contaminate che in teoria non avrebbero dovuto esserlo». Anche gli impianti finivano inevitabilmente per degradarsi: «Rimettere le mani in una centrale chiusa da decenni significava doverne rimettere in funzione tutte quelle componenti che sarebbero servite alla sua stessa demolizione: dagli impianti di ventilazione a quelli elettrici».

Nel 1999, l’Agenzia atomica internazionale pubblicò delle linee guida che prescrivevano il decommissioning accelerato: lo smontaggio della centrale subito dopo lo spegnimento, senza attendere parecchi decenni. L’Italia fu uno dei primi paesi a intraprendere questa strada e quello stesso anno venne creata Sogin, proprio con lo scopo di procedere al decommissioning accelerato degli impianti. Galli racconta che quello che Sogin sta portando avanti è un lavoro molto diverso da quanto aveva sognato, ma che «è comunque un lavoro altrettanto affascinante, un terreno inesplorato, con nuove tecnologie da applicare». Con la prima generazione degli impianti nucleari europei destinata comunque a chiudere nei prossimi decenni, l’Italia ha avuto l’opportunità di essere la prima a esplorare questa nuova frontiera. Imparare a gestire le competenze e le tecnologie necessarie significa per l’Italia entrare da una posizione di forza in un mercato che, secondo la Commissione europea, varrà presto decine di miliardi di euro.

Le cose però non sono andate così velocemente come molti speravano. Sogin presentò i piani per lo smaltimento nel 2001, ma le autorizzazioni principali per iniziare il decommissioning arrivarono soltanto nel 2011, e un’altra serie di permessi nel 2014. A Caorso le barre di combustibile furono inviate in Francia per lo smaltimento tra il 2007 e il 2010. «Più che decommissioning accelerato noi abbiamo fatto sostanzialmente un decommissioning ritardato», dice il professor Ricotti. «Anzi molto ritardato, perché già adesso siamo indietro di anni. Rischiamo di perdere il treno anche rispetto a questa sorta di primogenitura, perché se aspettiamo ancora saranno altri a partire per primi. Magari gli stessi tedeschi ci supereranno dal punto di vista delle tecnologie e delle competenze». Anche se il suo giudizio sull’operato attuale di Sogin è positivo, non dimentica che per molti anni i lavori sono andati molto a rilento. «I motivi del ritardo sono motivi politici, punto. Non solo per quanto riguarda Sogin, ma anche per la nuova autorità di sicurezza, che doveva essere messa in piedi prima di Fukushima: era stata nominata (Veronesi e altri quattro commissari. tra cui c’ero anch’io) ma non è mai partita. Siamo stati nominati dal presidente della Repubblica Napolitano ma dopo un anno dalla nomina non avevamo una sede, una struttura, niente. Insomma, c’era qualche problema già prima dell’incidente in Giappone. Figurarsi dopo».

I rifiuti

Nonostante tutto, trent’anni di vantaggio sono difficili da sprecare: l’Italia non ha ancora perso la sua primogenitura e, per il momento, è ancora tra i Paesi che hanno fatto più strada. Ad esempio, a Caorso, il 99 per cento della radioattività è già stata rimossa. Si trovava nelle barre del combustibile, sia inutilizzato che esausto: il primo tipo è stato rivenduto all’estero molti anni fa, mentre il secondo è stato allontanato in un lento e complesso procedimento che si è concluso nel 2010. In una serie di depositi nell’area dell’impianto sono conservati i rifiuti meno pericolosi, impilati in fusti color argento su cui è impresso il simbolo del pericolo di radioattività. Si trovano all’interno di capannoni chiusi a chiave, sotto una rete di corda anti-tornado, che serve a evitare che il vento li strappi da terra se il tetto dovesse venire spazzato via. È possibile stare a pochi metri di distanza da loro, senza alcuna forma di protezione e senza che il rilevatore di radiazioni in dotazione al personale e agli ospiti della centrale rilevi la minima alterazione. Fare una tac, o persino mangiare dei funghi – molti dei quali, nei nostri boschi, concentrano ancora sostanze radioattive disperse nell’ambiente da Chernobyl – causa una contaminazione molte volte superiore.

Roberta Battaglia, dal 2014 sindaco del piccolo paese di Caorso, diventa concitata quando parla del presente e del futuro dei rifiuti nucleari nel suo comune. Difende le produzioni agricole locali, come i pomodori e la celebrata cipolla gialla. Aggiunge: «Quando è stata costruita, la centrale ha portato molto lavoro e ricchezza economica. Ma allora del nucleare non si sapeva nulla». Ancora oggi, il comune e la provincia ricevono soldi per la presenza della centrale. «È quello che viene chiamato “tesoretto”. Con quei soldi abbiamo fatto diverse cose, ristrutturato il paese, le piazze, la scuola elementare. Abbiamo dato diversi incentivi al fotovoltaico e messo impianti sugli edifici pubblici». Ma nonostante l’assenza di danni ad abitanti e attività economiche, la posizione del sindaco sui rifiuti radioattivi è molto chiara: non possono restare a Caorso, e men che meno ne potranno arrivare altri da fuori.

L’opposizione del sindaco di Caorso all’idea di avere un deposito di rifiuti radioattivi sul suo territorio è una piccola anticipazione delle opposizioni che Sogin rischia di incontrare quando arriverà il momento di scegliere il sito del deposito unico nazionale. Quello di Carso, infatti, è soltanto uno dei numerosi depositi sparsi in tutta Italia dove le scorie radioattive vengono considerate in maniera temporanea. È una situazione provvisoria e non solo perché alcuni depositi, in particolare quello a Statte, in provincia di Taranto, sono notoriamente mal gestiti e rappresentano un rischio ambientale. Ma anche perché una direttiva europea prevede che tutte le scorie a media intensità vengano conservate in maniera permanente in un unico luogo.

Il deposito unico

Il deposito unico è un progetto imponente e quando sarà ultimato occuperà 150 ettari, ovvero circa duecento campi di calcio. Quaranta ettari saranno dedicati a un polo tecnologico, dove saranno studiate tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti nucleari. I restanti 110 saranno dedicati al deposito vero e proprio. Su questa estensione saranno costruite particolari strutture di cemento che, alla fine del periodo di operatività del deposito, saranno poi coperte di terra e altri materiali e sormontate da un manto erboso. In altre parole, da qualche centinaio di metri di distanza, il deposito sarà quasi invisibile.

Sotto il manto erboso ci saranno circa novanta strutture, chiamate “celle”, ognuna con pareti di cemento progettate per sopravvivere trecento anni. Ogni cella è l’involucro più esterno del sistema a strati multipli che, come una matrioska, tiene confinati i rifiuti nel cuore del deposito. Ogni cella sarà riempita di 240 “moduli”, sarcofagi di cemento grandi come un’utilitaria. A loro volta, ogni modulo conterrà quattro fusti al cui interno si trovano, compressi e compattati, i rifiuti radioattivi veri e propri. Moduli e manufatti, infine, verranno tutti cementati insieme. Il deposito avrà una vita operativa di circa quarant’anni, un periodo, cioè, in cui resterà aperto e nuovi rifiuti di origine medica e industriale prodotti nel nostro Paese saranno sigillati al suo interno. Quando, dopo tre secoli, il cemento che lo compone comincerà lentamente a degradarsi, la gran parte dei rifiuti contenuti al suo interno avrà ormai perso la sua radioattività.

Non è ancora stato deciso il luogo dove il deposito sarà costruito. La scorsa estate Sogin ha consegnato al governo una mappa con decine di possibili siti. Ogni area individuata deve rispettare una lunga lista di criteri, che includono l’altezza sul livello del mare, l’assenza di rischi sismici e idrogeologici e la distanza dai centri abitati, ma anche la mancanza di possibili risorse minerarie nel sottosuolo, per evitare invadenti attività di sfruttamento future. La mappa avrebbe dovuto essere pubblicata lo scorso agosto, ma il governo ha preferito rimandare, costringendo Sogin a sospendere una campagna informativa che aveva già iniziato ad andare in onda sulle principali reti televisive nazionali. Il sospetto di molti è che il governo ricordi bene le polemiche del 2003, quando l’allora esecutivo Berlusconi tentò di imporre dall’alto la costruzione di un deposito unico a Scanzano Ionico, in provincia di Matera, incontrando una fortissima resistenza. A Sogin ricordano ancora bene quell’episodio ed è anche per questo che il nuovo procedimento per individuare il luogo dove costruire il deposito sarà molto più graduale e inclusivo.

Il programma prevede che dopo la pubblicazione della mappa, Sogin organizzi una serie di seminari e workshop, in cui aiutare enti locali e associazioni di cittadini a comprendere il funzionamento, le potenzialità e gli eventuali rischi che comporta la costruzione del deposito. Dopo la fase del seminario, gli enti locali avranno la possibilità di manifestare il loro interesse, in maniera del tutto non vincolante. Ci saranno quindi altre consultazioni, incontri e riunioni che dureranno probabilmente anni. Soltanto come ultima risorsa, per evitare una procedura di infrazione europea e dotare finalmente l’Italia di un deposito unico, è previsto che il governo possa imporre la costruzione per decreto.

Ma a Sogin credono molto nella loro capacità di spiegare al pubblico italiano che il deposito unico non sarà né un’incognita né un pericolo per i cittadini. «Le scelte strutturali e tecnologiche per il deposito sono già state fatte, prendendo a riferimento le migliori pratiche già adottate all’estero», dice Fabio Chiaravalli, direttore della Divisione deposito nazionale e parco tecnologico di Sogin. «Abbiamo potuto far tesoro di esperienze notevolissime, anche dimensionali: il deposito francese oggi in esercizio arriverà a gestire un milione di metri cubi. Il nostro sarà un gioiello, non perché siamo i più bravi, ma perché, essendo gli ultimi arrivati, potremo fare tesoro delle esperienze altrui», spiega Chiaravalli.

Ottenere l’assenso e procedere alla costruzione del deposito richiederà altri dieci anni, probabilmente. A quel punto, almeno altri dieci saranno impiegati a completare il decommissioning degli impianti fino a restituire il cosiddetto “green field”, cioè un prato verde e senza vincoli radiologici dove prima sorgeva una centrale nucleare o una struttura connessa. Secondo le stime fatte oggi da Sogin, intorno al 2035 i compiti principali della società saranno esauriti e l’ultima parola sarà messa sopra la nostra avventura nucleare. Resta la questione del motivo di una attesa così lunga. Chiedersi i motivi di questa lunga attesa, dice Galli, «è una buona domanda, ma io non so dare una risposta». In ogni caso, quando questo lungo ciclo sarà finalmente giunto al termine, Galli e gli ingegneri e tecnici come lui, l’ultima generazione dell’atomo in Italia, saranno già andati in pensione da un decennio.

L’articolo è estratto dal numero 26 di Studio, in edicola

Nelle immagini: la centrale di Caorso (in alto nel testo, nel 1975)

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.