Cosa abbiamo letto a giugno in redazione.

Una storia di razzismo alla Design Week

In un evento del Fuorisalone, l'esposizione di una serie di oggetti razzisti degli anni '20 ha sollevato molte polemiche all'estero, ma in Italia nessuno ne ha parlato.

Come mai dopo più di dieci giorni nessuno o quasi, in Italia, ha parlato dell’episodio che ha “macchiato” di razzismo l’ultima edizione della Design Week?

A Campo Base – una “mostra – manifesto” sull’interior contemporaneo presentata come uno degli eventi più importanti del Fuorisalone— la curatrice Federica Sala ha allestito un “accampamento di interni d’autore”: sei scenari “utopici” di intimità domestica, ciascuno progettato da uno studio di architettura e design: Massimo Adario, Giuliano Andrea dell’Uva, Eligostudio, Marcante-Testa, Hannes Peer e Studiopepe.

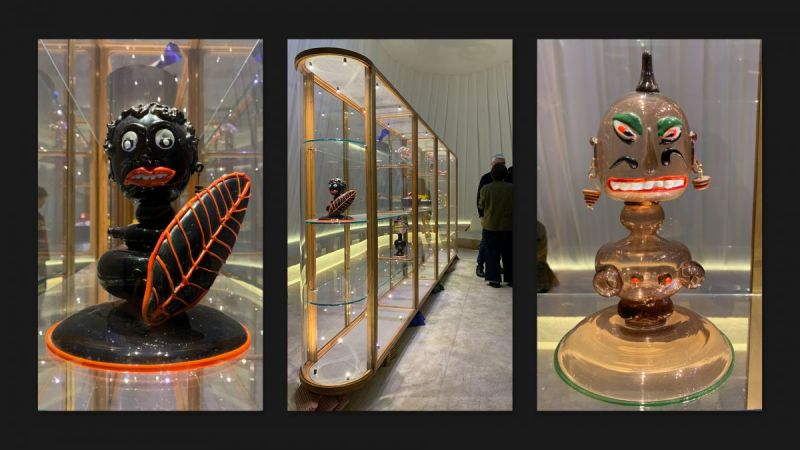

Nel primo spazio, ingabbiati in un’elegante teca dai bordi di legno chiaro, hanno fatto la loro comparsa delle “sculture d’epoca” in vetro di Murano: caricature grottesche di volti africani, asiatici, nativi, e di altre etnie non-europee, trasformati in stereotipi mostrificati. Sono stati prodotti un secolo fa, oggetti decorativi d’epoca fascista, presentati senza essere contestualizzati o spiegati in alcun modo, ad eccezione di una targhetta che li descriveva come «oggetti ironici degli anni ’20». Con questa installazione, chiamata Il Collezionista, l’architetto Massimo Adari avrebbe interpretato il tema della mostra rappresentando lo spazio di raccoglimento ideale per un collezionista e i suoi oggetti.

I primi che hanno riportato l’accaduto sono stati Jenny Nguyen, pr australiana di origini asiatiche dell’agenzia Hello Human, Stephen Burks, acclamato designer afro americano, e Anna Carnick di Anava Projects. Dopo aver visitato la mostra in occasione della press preview, hanno riportato l’accaduto in un post congiunto. Al post sono seguite le scuse che, seppur inevitabili, hanno rivelato un problema più profondo. La curatrice Sala, che ha infine rimosso gli oggetti dall’esposizione, si è scusata di non aver «considerato gli oggetti su scala globale», mentre Adario, in una dichiarazione rilasciata a Dezeen, ha detto: «Dal mio punto di vista di italiano, il razzismo non si combatte distruggendo le opere d’arte». Sempre lo Studio Adario ha aggiunto che «le statuette sono rappresentative di 7 gruppi etnici identificati dal colore del vetro e dai tratti somatici esagerati. Il linguaggio artistico è lo stesso per tutte le figure, compresa quella che sembrerebbe indicare l’etnia caucasica, poiché questa figura è realizzata in vetro trasparente/biancastro. Anche per questo motivo, è opinione dello studio Adario che non ci fosse l’intento di caricaturare solo uno o alcuni gruppi etnici particolari, ma probabilmente tutti i gruppi».

Su Elle Decor Usa Camille Okhio ha sottolineato che c’è qualcosa di problematico in queste scuse, che mostrano una «mancanza di volontà di impegnarsi in un discorso serio sulla questione». Perché un uomo che non l’ha mai vissuto dovrebbe spiegare a chi lo subisce come si combatte il razzismo? «L’idea che noi, insultati, dovremmo dare spiegazioni alle persone che ci insultano è di per sé ancora più insultante», ha detto Burks.

Forse non saremo il paese di Black Lives Matter, ma in un contesto internazionale come quello della Design Week, come è possibile che nessuno – tra designer, curatori, organizzatori – abbia messo in discussione la presenza di oggetti razzisti, prodotti durante il fascismo e rappresentativi di una visione violenta e discriminatoria tipicamente occidentale – prima che venissero esposti? E perché la notizia non ha trovato spazio nei media italiani? «Le persone coinvolte nella mostra sono molto importanti nell’industria del design in Italia, e sospetto che sia questo il motivo», ha commentato Nguyen.

Nel post che ha portato alla luce l’accaduto, Burks, Carnick e Nguyen hanno scelto di non taggare le persone coinvolte «per non far partire una caccia alle streghe», ma innescare un dibattito di cui evidentemente c’è molto bisogno. Il mondo del design – in particolare, secondo Vogue, dell’interior – manca del tutto di diversità. Una ricerca di Aiga – l’associazione professionale per il design negli Stati Uniti – mostrava che nel 2019 la maggior parte dei designer (oltre il 70 per cento) sono bianchi e, nonostante le cose stiano cambiando, oggi non è migliorato molto. Nel 2020 la designer Sophie Ashby, direttrice creativa di Studio Ashby, ha rilasciato una dichiarazione riconoscendo la mancanza di diversità nella sua azienda, e impegnandosi a cambiare le cose. Yinka Ilori, designer e fondatore di Design – Can, ha condannato in un post gli operatori del settore che «continuano a far finta che non ci sia un problema». Come dargli torto?

C’è una componente di complicità nel modo in cui l’industria del design europea resta indifferente alla discriminazione, con cui forse pensa di non aver niente a che fare. In questo mondo un po’ patinato, la mancanza di autocritica impedisce di distinguere una rappresentazione violenta e disumanizzante da un “motivo decorativo”. Fece discutere la disinvoltura con cui l’ex direttrice creativa di Vogue Grace Coddington si fece fotografare nella sua gioiosa cucina con una collezione di mammy jars – cimeli prodotti nell’era Jim Crow raffiguranti lo stereotipo della domestica nera al servizio della famiglia bianca e rappresentata “felice” in un ruolo di servitù – senza capire cosa avessero di razzista quegli oggetti.

Condividendo l’accaduto con colleghi europei, Jenny Nguyen racconta di essersi scontrata col fatto che molti di loro non riuscissero a capire davvero cosa ci fosse di così razzista in quegli oggetti. A scanso di ulteriori equivoci, Jenny Nguyen l’ha spiegato chiaramente, nello statement che ha rilasciato: «Senza dirlo esplicitamente, queste figure ritraggono etnie minoritarie come subumane. Per esempio, i loro lineamenti sono distorti e ridicolizzati (come nel caso di Blackface) o nefasti (come nel caso di Yellowface), il che non solo è avvilente e offensivo, ma rafforza il concetto di superiorità della cultura bianca».

«L’infelice messaggio lanciato da questa mostra è che le persone di origine non europea non hanno il diritto di esistere al di fuori di un quadro di riferimento eurocentrico, spesso razzista. Dobbiamo riconoscere che gli oggetti storici esposti originano dalla violenza, […] da un sistema iniquo di sfruttamento culturale, mutuato direttamente dalle pratiche coloniali europee di “alterazione” disumanizzante», ha dichiarato Burks.

Foto di Stephen Burks

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.