Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.

Chris Ware e la sfida di scrivere fumetti

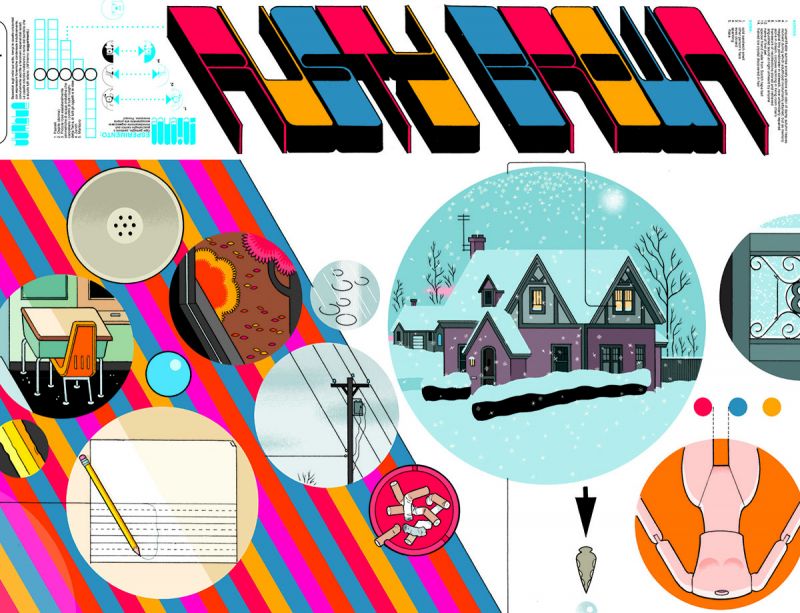

Conversazione con l'autore, vignettista e copertinista del New Yorker, ora in libreria con il nuovo libro Rusty Brown.

Quando era bambino, Chris Ware – illustratore e copertinista del New Yorker, vignettista e fumettista – passava le sue giornate a casa di sua nonna, nel seminterrato, chino su un tavolo a disegnare i Peanuts di Schulz e a provare a dare una forma ai racconti che ascoltava. Le storie di sua nonna, ricorda, erano così ricche di dettagli che spesso gli sembrava di essere trascinato via e riportato indietro nel tempo. Quando finiva di disegnare, raccoglieva i fogli e i cartoncini, risaliva le scale del seminterrato, e li lasciava scivolare sotto la porta della cucina, aspettando di sentire il parere di sua nonna. «Avevo cinque anni», dice, «E quella è stata la mia prima esperienza di pubblicazione. Tutto è cominciato così, direi, o forse dimentico qualcosa». Al college Ware, che oggi è uno degli autori più apprezzati a livello internazionale e che proprio in questi giorni è in libreria con Rusty Brown, edito da Coconino Press, ha studiato pittura e scultura. «E ho capito due cose: che disegnare è meglio di dipingere e che come pittore sono veramente terribile».

ⓢ Ha detto di invidiare quegli scrittori che, la cito, «Non hanno mai dubbi». Lei da quali dubbi viene tormentato?

Praticamente dubito di me stesso per tutto il tempo. E sono dubbi etici, personali, artistici – tutti tenuti insieme da una spessa corda e attaccati ad un’ancora arrugginita che minaccia ogni giorno di affogare la mia fiducia. A questo punto della mia vita, però, ho capito una cosa.

ⓢ Mi dica.

Che i miei dubbi sono impossibili da risolvere, così com’è impossibile per un prigioniero diventare amico delle sue guardie. Non penso più che la mancanza di fiducia sia un problema, come invece pensavo a vent’anni. Ma a volte può essere ancora difficile da gestire, soprattutto a livello psicologico, e lavorare diventa una vera e propria impresa.

ⓢ Come è arrivato a questa consapevolezza?

Mi piace pensare che sia merito di un certo rigore, così come mi piace pensare che gli artisti migliori siano quelli più critici con sé stessi. Ma probabilmente no, non si tratta nemmeno di questo.

ⓢ E di cosa, allora?

Di un trauma che mi trascino dall’infanzia e che un qualunque psichiatra, con una o due sedute, potrebbe aiutarmi a risolvere.

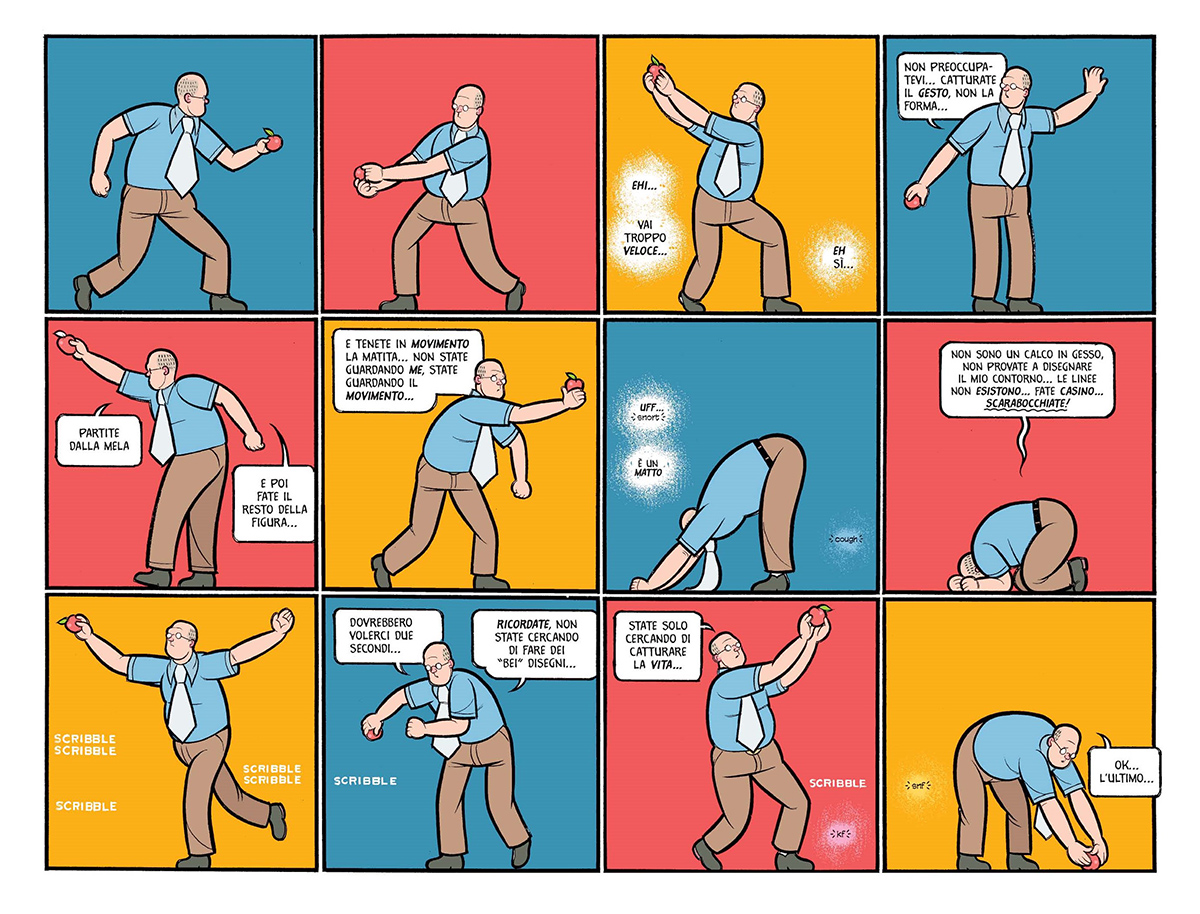

Una tavola di “Rusty Brown”

Una tavola di “Rusty Brown”

Nei lavori di Chris Ware c’è un rigore stilistico preciso: in ogni pagina ci sono più vignette, e più vignette seguono diverse storie, e così ogni volta che si ricomincia a leggere si scoprono cose – e persone e piccole sfumature – che magari, la prima volta, sono sfuggite. Jimmy Corrigan (Coconino Press) ne è un chiarissimo esempio: è la storia di un ragazzo introverso, terrorizzato dal parere degli altri, che un giorno viene ricontattato dal padre che non ha mai conosciuto. Il libro in sé è un gioiello dell’editoria: per la cura nell’impaginazione e nella costruzione e per il modo in cui le diverse linee temporali si intersecano, si toccano e portano avanti la narrazione. Ci sono riferimenti autobiografici e c’è la definitiva affermazione del suo autore: una storia che vive su più livelli, che allo stesso tempo è un diario, un racconto e anche, a tratti, una critica all’americano medio. «Per un artista, ma anche per un essere umano, è importante rimanere umili», dice Ware, «Non passo cinque minuti senza pensare alla mia inadeguatezza o senza immaginare cosa succederà dopo la mia morte. Provo a vedere la mia mancanza di capacità e di valore da un’altra prospettiva».

ⓢ Quale?

Quella dello schema più ampio delle cose. E poi penso anche a tutti i miei lavori che, una volta che sarò scomparso, mia figlia dovrà rimettere in ordine e, molto probabilmente, buttare via.

ⓢ In Rusty Brown, tra i vari personaggi, c’è anche lei. Come mai?

La risposta più semplice è che mi serviva un cretino, e io ero disponibile.

ⓢ La riposta più complicata, invece?

È che ognuno di noi conserva un personaggio dentro di sé, un personaggio che siamo abituati a chiamare “Io”, ma che non è per niente sicuro o deciso come ci piace credere; questo “Io” è un insieme di ambizioni, di ideali, di confusione e di menzogne in continuo mutamento. È una cera morbida modellata da impulsi, dalla cultura, dalla politica che ci circonda e dalla realtà di quello che facciamo, soprattutto di quello che facciamo involontariamente e inspiegabilmente. La mia depressione, spesso, deriva proprio da questo.

ⓢ E cioè?

Dallo scontro tra questo mio “Io” e quello che dico agli altri per sembrare una persona decente – come faccio, ad esempio, nelle interviste. La fiction è un modello di vita che non riconosce le bugie, quelle che diciamo a noi stessi e alle altre persone, ma le fa diventare più comprensibili.

ⓢ Crede che sia possibile trovare un equilibrio tra questi due opposti?

Tolstoj, Gogol, Dostoevskij, Melville, Joyce e Nabokov condividono tutti una visione chiara, cristallina, di questa prevaricazione personale. Anche Charlie Kaufman fa parte di questo gruppo di scrittori. In questo periodo, sto leggendo Antkind, il suo romanzo, ed è un libro sconvolgente ed esilarante in maniera inquietante.

ⓢ Quanto è importante, nel suo lavoro, provare a darsi una struttura?

Onestamente cerco di evitare il più possibile di seguire un processo preciso. Di solito, parto da una sensazione, da un’immagine o da una parola, o anche da tutte e tre le cose insieme. Questo modo di procedere è possibile solo quando si lavora a un fumetto. Permette di esplorare e di rivivere i propri ricordi, le proprie speranze e i propri impulsi più strani – e sono cose che vivono sia nelle immagini che nelle parole, in spazi determinati.

ⓢ Non lavorano così anche gli scrittori?

Potrebbe sembrare lo stesso processo, ma un fumettista, contrariamente a uno scrittore, è consapevole per tutto il tempo. D’altra parte, poi, disegnare fumetti è un modo piuttosto inefficiente per sprecare la propria vita. Quindi sì, direi che è una sorta di compromesso.

ⓢ Qual è, allora, il vantaggio dei fumetti?

Questo tipo di linguaggio rispecchia le semplificazioni e le abbreviazioni visive che la nostra mente crea da adulti, impedendoci di vedere e sperimentare il mondo nello stesso modo in cui abbiamo fatto da bambini. Ma la lingua, sia quella parlata o quella fatta di immagini, può limitare la nostra percezione delle cose. O, al contrario, amplificarla.

ⓢ I fumetti continuano ad essere pregiudicati come forma di racconto.

Ce ne sono diversi che hanno avuto lo stesso impatto di grandissimi romanzi, ma almeno in America l’idea è che i fumetti siano una specie di scorciatoia per la lettura e che non siano letteratura di per sé. Leggere fumetti complessi, studiati a fondo e addirittura rivelatori può essere difficile, per carità, ma anche straordinariamente gratificante, proprio come può essere gratificante leggere un libro.

ⓢ Qual è la differenza?

In un fumetto sono coinvolti tutti i mezzi di espressione, e quando questi mezzi sono gestiti e messi insieme nel migliore dei modi, in armonia, possono portare a vivere un’esperienza travolgente. I fumetti, nella loro forma ibrida di parole e immagini, rispecchiano il modo in cui ricordiamo il mondo, e io e almeno un’altra dozzina di fumettisti abbiano passato gli ultimi anni cercando di espandere e approfondire questo linguaggio per riuscire a raccontare esperienze umane sempre più complesse. Quindi è piuttosto frustrante sentir dire che “i fumetti sono solo per bambini”.

ⓢ Non lo sono?

Il fatto che i bambini, contrariamente agli adulti, riescano a capire più intuitivamente un fumetto non significa che i fumetti siano rivolti unicamente a loro, ma, al contrario, sottolinea la profonda umanità che hanno i fumetti.

ⓢ Ritorniamo per un momento a lei. Le sue opere sono come unite da una tela rossa di spunti, idee, situazioni e personaggi.

Sono continuamente sorpreso dai collegamenti che si creano tra le cose che ho scritto anni fa e le cose che ho scritto più recentemente; e lo sono anche se stiamo parlando di un modo di “scrivere” che è in chiarissima contraddizione con quello che ci è stato insegnato da bambini. E cioè: pensare prima di fare qualsiasi cosa. Ma questa non è scrittura, è una tortura. Disegnare e scrivere sono come pensare, fanno parte della stessa dimensione.

ⓢ Alla fine qual è la cosa più importante quando si racconta una storia?

Il senso di empatia che deve instaurarsi tra lettore e personaggi. Per riflettere direttamente su ciò che siamo come persone. La narrativa affina le nostre capacità e, si spera, trasmette quel sentimento di simpatia e di – non saprei come altro descriverlo – amore che tutti noi dovremmo provare per capire gli altri. Altrimenti che senso ha?

ⓢ Me lo dica lei.

L’approccio opposto – deridere, dividere, allontanare l’altro – è facile, ma anche estremamente infantile e corrosivo, e si trova nella parte peggiore, nella fossa biologica, della cultura pop e nell’attuale governo americano. Tutti possono pensare il peggio del prossimo.

ⓢ E una soluzione, secondo lei, quale potrebbe essere?

Forse, se fossimo tutti costretti a portare al collo una fotografia di quando eravamo bambini, questo tentativo di creare un contatto, un ponte, sarebbe più semplice. Ovviamente, intendiamoci: c’è anche il rischio di sconfinare in un sentimentalismo sdolcinato, che bisognerebbe evitare con estrema cautela.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.