La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.

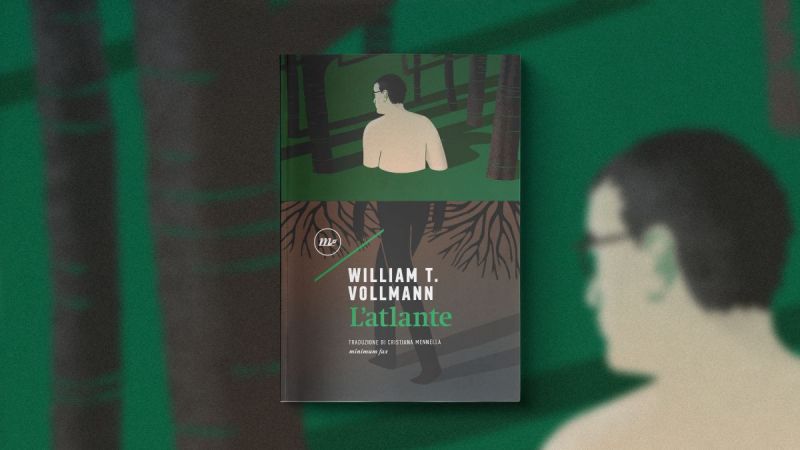

L’atlante è una guida al mondo eccentrico e spericolato di William T. Vollmann

Minimum Fax ha appena pubblicato la raccolta di racconti dello scrittore californiano, un oggetto letterario unico che mescola diario di viaggio, saggio, fiction e autofiction.

Ci sono scrittori che non hanno bisogno di muoversi dalla scrivania per raccontare storie. Pare che Salgari fosse uno di questi. Non viaggiò mai al di fuori dell’Italia, al massimo si concesse una piccola crociera di tre mesi lungo le coste adriatiche. Poca roba, se si pensa che ambientò le sue avventure pressoché in ogni continente. Se potessimo raccogliere tutti gli scrittori in un unico spettro metodologico, William T. Vollmann starebbe all’estremo opposto: quello di chi ha bisogno di vivere in prima persona per raccontare. Nel 1979, appena ventenne, parte per l’Afghanistan e va ad affiancare i mujaheddin nella lotta di liberazione contro i russi. Il risultato è Afghanistan Picture Show, un’opera ibrida a metà strada tra romanzo e diario, saggio storico e reportage. Diventa il suo primo libro pubblicato, nonché il biglietto da visita di un autore che farà dell’enciclopedismo e della versatilità la sua cifra letteraria.

Da lì in poi, per scrivere i suoi libri Vollmann accumula una quantità impressionante di esperienze al limite. Per rimanere solo su quelle distillate ne L’atlante, raccolta di racconti appena pubblicata in Italia da Minimum Fax nella traduzione di Cristiana Mennella: va a caccia di trichechi con gli Inuit a nord del Canada (Un vecchio dai vecchi kamik grigi); libera una prostituta bambina thailandese (Inutile piangere); sogna ripetutamente la morte della sorella, annegata a sei anni nel lago mentre era sotto la sua supervisione (Sotto l’erba); sopravvive a un attentato in cui muoiono due amici giornalisti a Spalato (Questa è bella); fuma crack con una prostituta di San Francisco (Il modo migliore di fumare crack). E non siamo nemmeno a metà del libro.

Vollmann è un viaggiatore eccentrico, spericolato, ma questo è solo un lato della medaglia. L’altro lo mette in luce Jonathan Franzen: «Un altro scrittore potrebbe andare nei posti dove va lui e fare le cose che fa lui, ma se non scrivesse bene sarebbe inutile». E Vollmann è uno scrittore quanto mai raffinato, ambizioso, complesso, generoso. Sembra posseduto da un’ispirazione invasata e torrenziale, che riversa in migliaia e migliaia di pagine. Letteralmente. Decine di migliaia di pagine. Europe Central, un’opera mondo sulla Seconda guerra mondiale vincitrice nel 2005 del National Book Award, supera le mille. The Royal Family, un romanzo inedito in Italia che racconta la ricerca della fantomatica Queen of Whores di San Francisco, i cui fluidi corporei danno un’assuefazione simile all’eroina, ne conta milleduecento. Come un’onda che scende e che sale, un saggio che cerca di chiarire se e quando è legittimo ricorrere alla violenza, nella versione originale arriva a oltre tremila. Per non parlare del cosiddetto ciclo dei Seven Dreams, ancora in corso di pubblicazione: sette romanzi che raccontano da sette punti di vista diversi la conquista dell’America. Di nuovo: e questa non è che una parte della sua produzione.

Con un bagaglio di esperienze così e una prolificità ai limiti del leggendario (o del patologico, fate voi), non ci sorprende l’uscita di David Foster Wallace: «La mia più grande nevrosi si chiama William Vollmann». Ma Vollmann non è solo la nevrosi degli scrittori, o dei recensori. Anche il lettore che gli si avvicina per la prima volta potrebbe avvertire un principio nevrotico, un certo timore reverenziale. Come approcciare la lettura di un mostro sacro del genere? Riprendendo alcuni dei titoli ricorrenti della raccolta appena pubblicata, potremmo dire che L’atlante è il modo migliore di leggere William T. Vollmann. Da questo punto di vista, rappresenta un antinevrotico naturale per il lettore incerto.

Il libro si apre con un dizionario geografico che raccoglie in ordine alfabetico le coordinate dei luoghi in cui andranno in scena i racconti. Come dire, una dichiarazione d’intenti. Vollmann ha una voglia matta di dare libero sfogo alla sua bulimia girovaga e selvaggia. E infatti L’atlante contiene in prevalenza scritture di viaggio. Ma non si tratta solo di questo. Perché in un certo senso siamo di fronte a un atlante metaletterario, prima ancora che geografico, una cartina attraverso la quale guardare dentro gli anfratti esistenziali della sua letteratura, delle sue ossessioni. È un libro pieno di morte, sesso, incomprensione, solitudine. La vita umana in ogni sua forma, per quanto abietta, soprattutto abietta. In uno dei racconti più belli, Vollmann è a Berlino e si sente così solo da dare gli ultimi soldi a una prostituta in cambio di un bacio. «Alcune puttane lo fissarono immobili. Altre in stivaloni gli fecero ciao e gli fischiarono dietro allegramente. Andò da tre di loro e disse: Scusate, non ho più soldi, ma potrei baciare una di voi? Va bene, caro, disse ridendo una rossa. Ti bacio io. Succhiò un attimo la gomma da masticare, andò da lui, lo prese per la testa e gli sputò in faccia».

I racconti sono organizzati «come un palindromo: il motivo del primo racconto viene ripreso nell’ultimo; il secondo racconto riecheggia nel penultimo, e così via. Inoltre, alcune storie hanno lo stesso titolo di libri che ho scritto in precedenza; sono riduzioni tematiche», precisa Vollmann nella nota del compilatore. Cinquantatré storie sorrette al centro da un lungo racconto che le racchiude tutte e fa da architrave alla struttura. E se dal punto di vista dell’organizzazione del materiale il riferimento esplicito è ai Racconti in palmo di mano di Yasunari Kawabata, da quello stilistico è come se rovesciasse il principio dell’iceberg di Hemingway, secondo cui i sette ottavi della scrittura dovrebbero restare sempre sommersi, invisibili al lettore. Vollmann infatti l’iceberg lo ribalta, mettendo in mostra tutto ciò che sta sotto il pelo dell’acqua.

Nell’Atlante c’è quindi di tutto: fiction, autofiction, squarci saggistici, note, fonti, foto. Tutto lì, in bella vista, accostato e amalgamato sempre per associazioni poetiche, in una bellezza che non è mai per sottrazione, ma quasi sempre per accumulo. È lui stesso a fare l’esempio del pop corn in un’intervista per la Paris Review: «Quando scrivevo i primi libri, scrivevo un mucchio di frasi, poi tornavo indietro e le espandevo, le facevo esplodere, le riempivo il più possibile, in modo che fossero come chicchi di popcorn che scoppiano… Tutte queste cose le inserivo per rendere la scrittura densa e bella per la sua densità». Si parte da un’esperienza di vita e poi, attraverso la scrittura, la si espande in una galassia di dettagli lirici o lisergici, più spesso entrambe le cose. Il metodo è Hemingway, ma il risultato è Vollmann. E allora la forma racconto diventa anche il bozzetto, l’aneddoto, la digressione, la storia nella storia. «Quello che hai in mano», continua Vollmann nella nota del compilatore, «non è che un atlante frammentario del mondo in cui io penso. E se lo terrai sul comodino e lo leggerai senza un ordine particolare, saltando i racconti che ti annoiano, appisolandoti sui brani più soporiferi, avrò l’impressione di aver finalmente fatto del bene al mondo quanto i produttori dei nostri sciroppi di codeina più potenti».

C’è poi volendo un altro modo di leggere William T. Vollmann, fare come faceva lui durante il tour promozionale de L’atlante. Era il 1996, o forse il 1997. Vollmann leggeva in pubblico La mia nuca. Parla di un’esperienza vissuta realmente a Sarajevo, dove dai tetti i soldati sparavano a ripetizione sulle persone in strada. Durante i reading, ogni volta che nel racconto c’era uno sparo, lo scrittore americano premeva il grilletto della sua 9mm caricata a salve. Anche questa potrebbe essere un’idea.