Si intitola Swag e arriva, a sorpresa, quattro anni dopo il suo ultimo disco, anni segnati da scandali e momenti difficili.

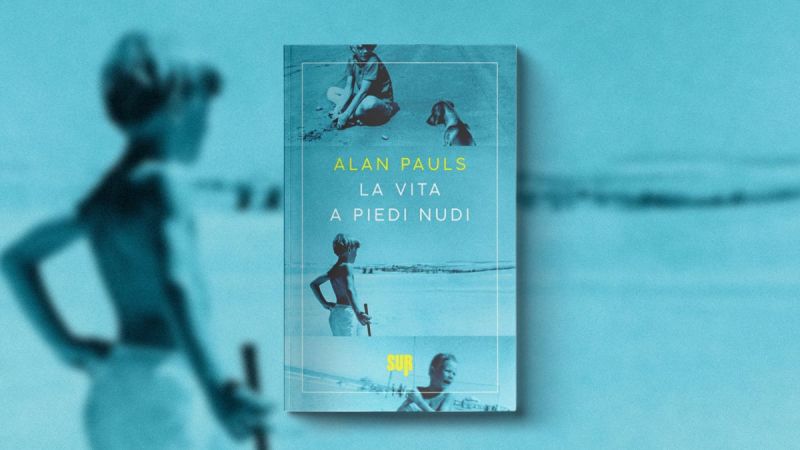

La vita a piedi nudi, la fenomenologia della spiaggia di Alan Pauls

Nel libro, edito in Italia da Sur, lo scrittore racconta la spiaggia come si fa con i miti, mettendo assieme fotografia, autobiografia e saggio.

In un articolo che mi commissionò Rivista Studio ormai dieci anni fa, sul passare agosto in città, scrissi che niente si addiceva più all’estate che la lettura di due libri che ritenevo gemelli. Nello specifico: due libri di poesia, Alcyone e Ossi di seppia. Le ragioni sono abbastanza evidenti. Come nota Alan Pauls in La vita a piedi nudi, opuscolo letterario, memoir, saggio pubblicato nel 2006 e appena portato in Italia da Sur (traduzione come di consueto gradevolissima di Maria Nicola), esistono pochi libri sulla spiaggia, ma tanti libri da spiaggia (potremmo dire, e ci ritorneremo, che ormai esiste solo questo secondo genere di libri). Le eccezioni più evidenti citate da Pauls sono Lo straniero di Camus e All’ombra delle fanciulle in fiore di Proust. Non so quanto confidenza abbia Pauls con la poesia italiana, ma la tradizione poetica novecentesca nostrana si fonda proprio su due libri (quelli di D’Annunzio e di Montale) patentemente dedicati alla spiaggia, e più in generale alla stagione estiva, al punto che le memorie della mia formazione letteraria si confondono con le mie estati da adolescente e queste con le parole ritrovate in quei libri.

Partiamo da Alcyone e quindi dalla Versilia. Il colore che prevale qui è quello dell’oro, della luce del sole, della sabbia, delle spighe: le messi sono «bronzee», i cieli «blavi» o «color di perla», le nuvole sono di «foco» e «ardono gli elci fioriti». L’estate (spesso rappresentata come una donna) «arde ignuda» al centro del cielo, è la stagione in cui la vita matura, raggiunge il suo pieno potenziale, l’esistenza eccede i suoi limiti abituali, si schiude verso un sublime vitalistico (l’anima stessa «s’inazzurra ed èstua», l’io «arde, riluce»). Questo è l’atteggiamento fondamentale di D’Annunzio: non, come spesso ha detto la critica, di fusione panica col tutto, ma di dominio: l’uomo affronta di petto la natura, si pone al di sopra della minaccia di annullamento sillabata dal meriggio (perché la pienezza estiva altro non è che un annuncio di morte). Il poeta ha «vene giganti», le montagne che vede in lontananza sono solo «mammelle non spremute». L’esito obbligato del libro è la famosa scena dell’inseguimento della ninfa = estate attraverso il pineto e gli ulivi (con il feticistico dettaglio dei piedi sottili che calpestano gli aghi), con la creatura che – quasi raggiunto il mare – inciampa nella sabbia e offre la sua nudità al poeta (oggi riconosceremo facilmente in questa poesia una fantasia di stupro).

Dai toni naturalmente opposti è l’estate ligure di Montale. Anche qui troviamo i canneti, la natura, i limoni, i bossi, il grano raccolto in “biche”, e, soprattutto, il mare. Ma il colore predominante è stavolta il bianco (citando Sereni, poeta forse poco estivo, ma autore di un poemetto indimenticabile sulle vacanze a Bocca di Magra e di una lirica breve e molto famosa intitolata La spiaggia, riscrivendo Sereni potremmo chiederci se non è forse il bianco, il colore del vuoto, il colore più forte, il più indelebile), lo è il cielo, innanzitutto, lo è l’aria che si respira («un pulviscolo/ madreperlaceo»), lo è addirittura l’orizzonte («un occaso scialbato»), ma perfino il sole, come si sa, nell’ora piena è «pallido e assorto». L’estate per il poeta è una sorta di estinzione temporanea, una forza disgregatrice che da un lato annuncia una pienezza non più raggiungibile, dall’altro invita alla non-esistenza. Tuttavia è proprio da questa situazione di crisi che Montale ricava la sua facoltà vaticinante e la sua capacità di guardare oltre gli schermi fenomenici verso una realtà più essenziale.

È interessante notare – e con questo la smetto – che lo scenario estivo mitico di Alcyone e degli Ossi (anche se qui si potrebbe parlare di una mitologia negativa) diventi uno scenario storico nella seconda parte della produzione di Montale. In Satura (1971) l’estate è già inscindibile dal turismo di massa. I luoghi di villeggiatura sono solo un «formicaio» e la spiaggia un «butterato/ sabbiume di policromi/ estivanti». Esiste miglior definizione della spiaggia moderna, turistica, pollaio in cui – spesso contro la nostra volontà – ci troviamo ogni estate? Come dice Gombrowicz citato da Pauls: «Dio, consentimi di vomitare la forma umana!*»”.

Nei dieci movimenti che compongono La vita a piedi nudi Pauls prova a tratteggiare una storia naturale e culturale della spiaggia. Partendo da ricordi personali, nel più vasto contesto dell’Argentina degli anni ’60 e ’70, Pauls riflette sul rapporto tra la spiaggia e l’uomo, il cinema, l’infanzia, la nudità, il sesso. Le distese di sabbia, per quanto affollate, sono uno schermo bianco, un “cinema vergine” dove si affastellano immagini oniriche, fantasie, allucinazioni. Sono superfici assorbenti, “spazio-schermo”, dove i giovani argentini intraprendono la loro educazione sentimentale, il loro romanzo di formazione.

Le immagini che la spiaggia insieme proietta e riceve sono in La vita a piedi nudi soprattutto quelle di Villa Gesell, comunità di ierofanti mitteleuropei e al contempo ritrovo di hippie, almeno prima che le amministrazioni comunali la deturperanno con la solita combo di abusivismo edilizio e turistificazione senza scrupoli (anche se, nota con ironia Pauls, Villa Gesell è divenuta meta di un turismo “progressista”. Non meno dannoso o usurpatorio di qualsiasi altro turismo: Pauls ha bene in testa, e lo nota più volte, il rapporto stretto tra turismo di massa e colonialismo, nella forma di «una cultura dello svago egemonizzata dal consumo» capace di privare i luoghi di qualsiasi identità – se non appunto di quella che vuole vendere al visitatore). Sarà per via delle foto contenute nel libro (in realtà sembrano scattate su un fondale astratto), ma cercando su Google immagini Villa Gesell la trovo in tutto e per tutto identica a come la avevo immaginata: un lembo di sabbia stretto e lungo con pochi lidi affacciato sull’oceano Atlantico, alle cui spalle si articola – oltre una barriera di rada vegetazione – una cittadina piuttosto squallida, simile a una dentiera. Non so (non credo) se anche negli anni ’70 apparisse così.

Torniamo quindi al territorio che conosciamo meglio, ossia lo squallore, ossia la civiltà. E soprattutto affrontiamo quello strano iperoggetto che è il paese o la città di mare. Esso è in prossimità della spiaggia ma separato da questa da una barriera simbolica: è un mondo a parte, in cui si irradiano e si riflettono le energie, le ambizioni e i desideri della spiaggia. Ed è qui – in questo avamposto confuso, dove urbanizzazione e natura, feriale e festivo, sogno e realtà si mescolano in un precipitato singolare – che si dispiega la vera dimensione erotica del mare. Pauls è afflitto da ogni tipo di vitalismo ed è sconcertato dal fatto che un certo tipo di persone esalti il connubio tra sesso, sole, acqua, e sabbia. La spiaggia, luogo in cui la nudità è esposta, congela momentaneamente la nostra libido, ci rende per ragioni sociali impermeabili alle attrattive del corpo degli altri, funziona come una custodia per fare foto subacquee: lo smartphone è immerso nell’acqua, ma non si bagna. Con una sola differenza: l’erotismo latente si rivela una volta esposto al contatto con la civiltà, con il comfort, con il calare del sole: bastano le piastrelle di un bagno, il soffione di una doccia, la sedia di plastica di un bar, il letto rifatto di una pensione turistica per dispiegare appieno il capitale di sguardi ed eccitazione accumulato in spiaggia. La ricetta giusta è quella che permette di trovare l’endotico nell’esotico: “Il fascino selvaggio del mare deve essere corrotto dalle virgolette della civiltà: basta che una sola di queste profferte naturali ricompaia fuori della spiaggia, sfumata da qualche pennellata di comfort, da qualche elemento discretamente borghese, perché la sua quotazione sul mercato del piacere schizzi alle stelle”.

Nel recente La vita di dentro Martin Amis riflette molto sul futuro del romanzo. Dice che è finita l’epoca della sperimentazione linguistica, che le narrazioni incentrate sulla forma hanno vita breve: nessuno le leggerà. Non è critico (come molti suoi colleghi) nei confronti del pubblico, registra uno stato di cose, un semplice cambio di paradigma a cui la scrittura finirà per adattarsi (o direi, si è già ampiamente adattata). Riprendo quanto scritto prima: ormai vengono pubblicati solo libri da spiaggia, con uno stile sciatto, fatti per essere letti con distrazione (mentre tuo figlio ti sporca con la sabbia bagnata del secchiello) o spinti da qualche ricatto emotivo.

Ci sono buoni motivi per essere d’accordo con Amis e altrettanti per non esserlo. Del resto, anche in alcune parti di La vita di dentro l’autore sembra spingere sul pedale della forma, della ricercatezza stilistica. La vita a piedi nudi è invece un grande esempio di libro (di non-fiction, per di più: alla non-fiction sembra permessa una trascuratezza stilistica impensabile per il romanzo) in cui la semplicità lessicale (non ci sono parole difficili) è accompagnata da una tensione conoscitiva e formale tipica della grande letteratura (che Pauls sia uno scrittore eccezionale, del resto, non lo scopriamo oggi). Anche usando un registro dimesso, insomma, si può esseri complessi, o almeno non sciatti, non banali, non fastidiosamente trasparenti come un post sui social (in realtà esistono stati Facebook scritti meglio di interi libri) o la descrizione di un prodotto commerciale, e far riscoprire al lettore il fascino dell’opacità. Pauls usa, in maniera magistrale, uno strumento ormai in disuso: l’ipotassi. Ci sono periodi lunghi anche due pagine per cui il lettore deve fare un certo sforzo per trovare la principale, muovendosi nella boscaglia degli incisi, delle subordinate e delle numerose coordinate alla subordinata, ritrovandosi in un gorgo spiraliforme, in una fuga bernhardiana ma più molle e rotonda. La scrittura di Pauls è fatta di strati, le frasi sono piazzate su piani sfalsati da cui si aprono cassetti con dentro altri cassetti: frasi a doppio fondo. Il lettore gira e rigira tra dune di sabbia prima di vedere in lontananza il mare: la freschezza di un punto. A tale tecnica si alternano pagine più piane, più scorrevoli, ma possiamo sentire ancora echeggiare in noi il brivido che abbiamo provato.

Se per D’Annunzio l’estate è la stagione più aderente alla sua volontà di dominio e se per Montale è invece segno di una passività numinosa, in Pauls l’estate risveglia invece un’insaziabile curiosità. E non è, se non apparentemente, una contraddizione se il libro si concluda avanzando una nuova tipologia di estate, l’estate mancata. Citando Pauls che cita Pizarnik, la quale si trova a Saint-Tropez ma non esce dalla sua stanza d’albergo, e appunta sul suo diario: «Per me tornare da un posto senza averlo visto è motivo d’orgoglio. Dire “no” invece di “sì” mi emoziona».

Nell’ultimo proustiano capitolo del libro lo scrittore bambino è malato e non può andare a mare con il resto della famiglia. Dapprima è colto dalla malinconia, si dispera, pensa a tutto quello che non vivrà, poi apre un libro e lo legge fino a consumarsi gli occhi: «Forse non ci sono giorni della nostra infanzia che abbiamo vissuto così pienamente come quelli che abbiamo creduto di non vivere, i giorni passati con il libro per il quale più tardi, una volta che lo avremo dimenticato, saremmo disposti a sacrificare tutto». Il tempo passato in spiaggia è soprattutto tempo sottratto alla lettura.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.