Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.

Cronaca nera

Cosa succede quando si oltrepassa il nastro della polizia? Raccontare i crimini a partire da un omicidio avvenuto in un paesino sul Lago Maggiore.

Una scena del crimine non è molto diversa dalla scena di un incidente stradale o di un cantiere. Da fuori si ha l’impressione che tutto ciò che c’è da vedere stia dentro, ma una volta dentro ci si rende conto che da fuori si capiva di più. Quando un mattino ho tentato di scavalcare il nastro della polizia, ho scoperto anche che non ci sono veri motivi per farlo: tutto quello che c’è da sapere lo si scopre prima dei nastri, in mezzo alla strada. Tra i curiosi di passaggio e quelli che ormai stazionano sul posto da qualche ora, i negozianti che dissimulano la voglia di curiosare tuffando la testa oltre le vetrine e i vigili urbani e i carabinieri che fanno il proverbiale loro mestiere. Dentro c’è il delitto, è vero, ma nessuno vuole veramente averci a che fare, anche se tutti i presenti si sentono chiamati in causa. Tra gli astanti le voci corrono senza lasciare trapelare l’eccitazione per il momento, fornendo i dettagli a piccolissime dosi per essere certi che qualcun altro parli di più e che nessuno venga citato. Nessuno conosce nessuno, su una scena del crimine, e nessuno vuole sentirsi troppo coinvolto. Ma tutti sono pronti ad aiutare, in qualche modo, senza farsi notare.

Una scena del crimine non è molto diversa dalla scena di un incidente stradale o di un cantiere. Da fuori si ha l’impressione che tutto ciò che c’è da vedere stia dentro, ma una volta dentro ci si rende conto che da fuori si capiva di più. Quando un mattino ho tentato di scavalcare il nastro della polizia, ho scoperto anche che non ci sono veri motivi per farlo: tutto quello che c’è da sapere lo si scopre prima dei nastri, in mezzo alla strada. Tra i curiosi di passaggio e quelli che ormai stazionano sul posto da qualche ora, i negozianti che dissimulano la voglia di curiosare tuffando la testa oltre le vetrine e i vigili urbani e i carabinieri che fanno il proverbiale loro mestiere. Dentro c’è il delitto, è vero, ma nessuno vuole veramente averci a che fare, anche se tutti i presenti si sentono chiamati in causa. Tra gli astanti le voci corrono senza lasciare trapelare l’eccitazione per il momento, fornendo i dettagli a piccolissime dosi per essere certi che qualcun altro parli di più e che nessuno venga citato. Nessuno conosce nessuno, su una scena del crimine, e nessuno vuole sentirsi troppo coinvolto. Ma tutti sono pronti ad aiutare, in qualche modo, senza farsi notare.

Ho letto di due coniugi trovati uccisi in casa, non lontano da dove vivo sul Lago Maggiore. Ne ho letto su un paio di giornali locali, in articoli scritti da due giornalisti diversi in possesso delle stesse informazioni: niente che travalicasse veramente la soglia del necessario. La notizia occupava due facciate di ognuno dei giornali e i titoli erano molto simili, quasi uguali. Anche le informazioni erano sempre le stesse: il fatto era successo verso le sette di sera, probabilmente una rapina finita male, le vittime erano molto ben volute, non si sapeva ancora niente ma la cittadinanza era scossa. Un paio d’ore più tardi avrei scoperto che oltre che essere scossa era anche confluita tutta nello stesso punto.

Quando si presenta un fatto di sangue in un paese o in una cittadina di provincia, i giornali cominciano a vibrare di apprensione. Le notizie escono in una bordata, generalmente fornendo immediatamente tutte le informazioni sensibili e poi, nei giorni successivi, continuando a riempirsi di illazioni e testimonianze, interviste e versioni il più delle volte dissociate e discordanti fino alla risoluzione — che generalmente arriva dopo due o tre giorni — o all’intorbidimento delle acque. Lanci e rilanci dalla prima alle pagine della cronaca locale, e il passaggio alla cronaca nazionale non appena il caso diventa abbastanza oscuro da essere elevato a “mistero”, o abbastanza malato da trasformare l’assassino in “mostro”. I giornali locali si occupano di presidiare quello che prima o poi la stampa nazionale mangerà per intero, se tutto va bene. La mattina in cui ho letto dei due coniugi mi è venuta voglia di capire cosa succede e cosa è successo alla cronaca nera. Che non ha bisogno di essere scritta bene, perché per attirare l’attenzione basta quello che dice. Che spesso e volentieri esagera, non tanto per il gusto di esagerare, quanto, in fondo, per la missione di intrattenere i lettori.

Non avevo mai visto il luogo di un delitto prima di allora.

Il cronista che ho chiamato per saperne qualcosa di più era lo stesso di cui avevo letto gli articoli. Mi aspettava sulla scena come se si trovasse in una località esotica e io fossi un amico venuto da lontano per vedere come se la passava. Ha cominciato a salutarmi con la mano mentre mi avvicinavo, non ho idea di come avesse fatto a capire che ero proprio io: non ci eravamo mai visti prima. Probabilmente, essendo lì da un po’, conosceva tutte le auto del paese, che non ha più di duemila abitanti. Gli sono andato incontro guardando i nastri alle sue spalle e i due carabinieri che li piantonavano con aria annoiata. Faceva ancora abbastanza freddo, anche se l’inverno era appena finito, e il cielo bianco faceva da sfondo al grigio chiaro dei muri. Pareva che tutto fosse fatto apposta per finire fotografato in bianco e nero sui giornali. Come se non ci fosse ambientazione più adatta per una faccenda del genere.

Non avevo mai visto il luogo di un delitto prima di allora, ma a pensarci sapevo benissimo come lo avrei trovato: squallido e silenzioso, senza nulla di attraente. Lo avevo visto sui tabloid e nei servizi alla televisione, avevo già conosciuto gli abitanti del circondario, quelli sconvolti e quelli amareggiati, quelli curiosi e quelli increduli. Li avevo sentiti parlare. Conoscevo le loro espressioni e avevo visto i numeri civici delle loro case rimbalzare al ritmo di una camera a spalla. Quello era il mio luogo X, la mia cittadina di provincia Y nata per ospitare il mio primo crimine, alle spese di Z, commesso da W.

Per un momento ho pensato che forse ci avrei trovato qualcosa di quasi piacevole se ci fossi passato il giorno prima. Un vaso di fiori sul terrazzo dei due coniugi, la moglie che si scalda al primo sole dell’anno. Il marito che rientra in bicicletta con il pane del fornaio all’angolo. La luce di una televisione accesa. Più probabilmente sarebbe stato tutto come lo vedevo in quel momento e non ci avrei fatto caso, come non faccio caso alle decine di palazzine tutte uguali, di villette tutte uguali, di paesini tutti uguali e infinitamente tristi che attraverso ogni giorno.

I nastri erano tirati semplicemente sulla porta socchiusa di un edificio a tre piani. Sarebbero bastati i militari per bloccarne l’ingresso, ma forse la prassi impone che la scena del delitto sia ben riconoscibile da fuori. Di certo era servito ad attirare un numero di persone tale da richiedere la presenza di un vigile urbano in fondo alla via perché nessuno venisse investito. I curiosi avevano occupato parte della strada e tutto il marciapiede nel raggio di una decina di metri dall’ingresso della palazzina. Alcuni si sporgevano dalle finestre con fare noncurante, pronti a ritrarsi con aria colpevole non appena qualcun altro avesse alzato lo sguardo, coscienti del fatto che se si vuole essere morbosi bisogna almeno fare lo sforzo di scendere in strada. Il fatto che anche l’agente della polizia locale avesse l’aria di voler andare più su a sbirciare, la dice lunga sulla vita di quell’angolo di mondo. L.P. ha indicato dietro di me e ha cominciato a parlare come se fosse già nel mezzo del discorso.

I nastri erano tirati semplicemente sulla porta socchiusa di un edificio a tre piani. Sarebbero bastati i militari per bloccarne l’ingresso, ma forse la prassi impone che la scena del delitto sia ben riconoscibile da fuori. Di certo era servito ad attirare un numero di persone tale da richiedere la presenza di un vigile urbano in fondo alla via perché nessuno venisse investito. I curiosi avevano occupato parte della strada e tutto il marciapiede nel raggio di una decina di metri dall’ingresso della palazzina. Alcuni si sporgevano dalle finestre con fare noncurante, pronti a ritrarsi con aria colpevole non appena qualcun altro avesse alzato lo sguardo, coscienti del fatto che se si vuole essere morbosi bisogna almeno fare lo sforzo di scendere in strada. Il fatto che anche l’agente della polizia locale avesse l’aria di voler andare più su a sbirciare, la dice lunga sulla vita di quell’angolo di mondo. L.P. ha indicato dietro di me e ha cominciato a parlare come se fosse già nel mezzo del discorso.

«La puoi anche lasciare lì, la macchina, di qui non passa nessuno almeno fino a domani. La strada adesso la chiudono laggiù e poi arrivano quelli della polizia. Il parrucchiere si incazzerà abbastanza».

Gli ho stretto la mano e ho fatto per passargli oltre, per andare verso la palazzina.

«Non vuoi un caffè?»

«Non andiamo a vedere?»

«Non ci fanno vedere niente, vieni che ti spiego».

E così mi ha spiegato: la sera prima era stato lì circa tre ore ed era riuscito ad avere tutto quello di cui aveva bisogno senza avvicinarsi più di dieci metri ai nastri. Aveva parlato con alcuni astanti, che gli avevano dato i nomi delle vittime e le loro — non richieste — versioni dei fatti. Aveva chiamato il comando dei carabinieri, ma non quelli che erano di servizio in quella zona perché sapeva che non gli avrebbero detto niente. Aveva scoperto orari e modalità, si era fatto descrivere per filo e per segno la scena senza metterci piede, aveva persino il nome di un possibile sospettato, ma non me lo poteva dire. Il resto del lavoro — il grosso, probabilmente — lo avevano fatto i mattinali e i bollettini medici. Ora una sua collega stava facendo delle telefonate e un fotografo stava per passare di lì a fotografare la palazzina con la luce del giorno, lui poteva starsene a casa, ma dato che sarei arrivato io mi aveva aspettato.

«Bisogna essere discreti, ma anche raccogliere più informazioni possibili».

«Discreti? Sembra un’adunata popolare».

«Sì. Vengono tutti a vedere perché si sentono coinvolti, perché è successo un fattaccio nel loro paese. Ma io e te mica possiamo andare in giro a a chiedere. Siamo il nemico, qui».

***

Il mattino dopo aver visto la mia prima scena del crimine, L. P. titolava imperativo dalle sue colonne: Ammazzati per poche centinaia di euro. Nell’articolo c’era il nome che non aveva potuto dirmi, quello del figlio, passato da “sconvolto per la perdita dei genitori” a “perfido cialtrone calcolatore”. Il tono era impetuoso ma sgrammaticato, per ogni refuso c’era una rivelazione. Si lanciava in evidenze, ma senza mai prendersene la responsabilità. Erano sempre altri a parlare: i vicini, il parrucchiere — quello che avrebbe dovuto essere incazzato — e i parenti più lontani, affranti ma parecchio ciarlieri. Quando il fattaccio è abbastanza spettacolare, si possono mollare gli ormeggi e si può cominciare a esagerare, stando attenti a non dare l’impressione di inventare niente.

L. P. una volta era sulla scena di un grosso crimine, un rapimento con richiesta di riscatto finito piuttosto male e assisteva al rimbalzare delle notizie da un capo all’altro del Paese, ogni volta condite di qualche particolare in più. Una mattina, una grossa testata era uscita con in prima quella che veniva definita come la prova schiacciante. L’elemento che mancava agli inquirenti per chiudere le indagini. Nessuno sapeva dove l’avessero presa e il sospetto — poi confermato dalla smentita — era che si trattasse di un enorme errore. Il caposervizio aveva chiamato L. P. infuriato: «Perché non ce l’abbiamo anche noi?». «Perché è falsa». «Non me ne frega un cazzo, dovevamo averla!». Nel gioco a lasciar montare la notizia non conta tanto avere più informazioni degli altri, quanto non averne mai di meno, per lo meno finché non si è certi dei fatti. Poi, quando la certezza è completamente vanificata, e cioè quando nasce il “mistero”, la partita si fa diversa e decisamente più grottesca.

C’è una striscia di terra lungo il Ticino nella quale tra il 1998 e il 2004 si è verificata una serie di crimini efferati e brutali, venuti a galla con prepotenza una decina di anni fa e attribuiti, uno per uno, alla setta delle cosiddette “Bestie di Satana”. Un caso di questa portata può tranquillamente alimentare le cronache per diversi anni e, benché siano stati individuati e condannati a diversi gradi tutti i presunti colpevoli, rende legittimo l’abbandono della costa delle verità provate per il mare in tempesta delle supposizioni e dei retroscena. A questo punto il lavoro di L. P. si ferma e comincia quello degli “esperti”. La notizia si costruisce sulle aggiunte e le aggiunte vengono da tutte le parti e si presentano in tutte le forme: un padre sconvolto che per anni si è finto un metallaro per ritrovare il figlio scomparso; gli amici degli insospettabili che però hanno sempre qualche foto compromettente; i suicidi che forse suicidi non sono; i pellegrinaggi sui luoghi dei delitti, prima mossi dalla compassione e poi dalla curiosità morbosa; la speculazione immobiliare di chi si aggiudica lo “chalet degli orrori” per due lire e passa il resto della vita a guardare fuori dalla finestra.

C’è una striscia di terra lungo il Ticino nella quale tra il 1998 e il 2004 si è verificata una serie di crimini efferati e brutali, venuti a galla con prepotenza una decina di anni fa e attribuiti, uno per uno, alla setta delle cosiddette “Bestie di Satana”. Un caso di questa portata può tranquillamente alimentare le cronache per diversi anni e, benché siano stati individuati e condannati a diversi gradi tutti i presunti colpevoli, rende legittimo l’abbandono della costa delle verità provate per il mare in tempesta delle supposizioni e dei retroscena. A questo punto il lavoro di L. P. si ferma e comincia quello degli “esperti”. La notizia si costruisce sulle aggiunte e le aggiunte vengono da tutte le parti e si presentano in tutte le forme: un padre sconvolto che per anni si è finto un metallaro per ritrovare il figlio scomparso; gli amici degli insospettabili che però hanno sempre qualche foto compromettente; i suicidi che forse suicidi non sono; i pellegrinaggi sui luoghi dei delitti, prima mossi dalla compassione e poi dalla curiosità morbosa; la speculazione immobiliare di chi si aggiudica lo “chalet degli orrori” per due lire e passa il resto della vita a guardare fuori dalla finestra.

«A quel punto lì noi non c’entriamo più niente. Un po’ perché non c’è nient’altro da raccontare, un po’ perché ci tagliano fuori. Possiamo andare a parlare in televisione una, due, tre volte, ma il nostro lavoro è finito. Il mio con quella faccenda lì è finito nel 2007, quando la cassazione ha emesso il verdetto». Il resto lo fanno i registi, i documentaristi e i criminologi, le dietrologie e i ricordi. La cronaca finisce e comincia il racconto. Anche le voci di paese si zittiscono, da un certo punto in poi. Nessuno ha veramente voglia di passare la vita a ricordarsi dei morti uccisi; le persone si stancano presto del passato.

***

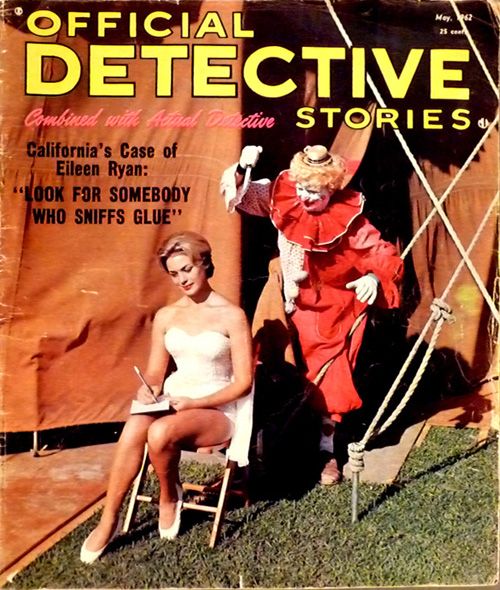

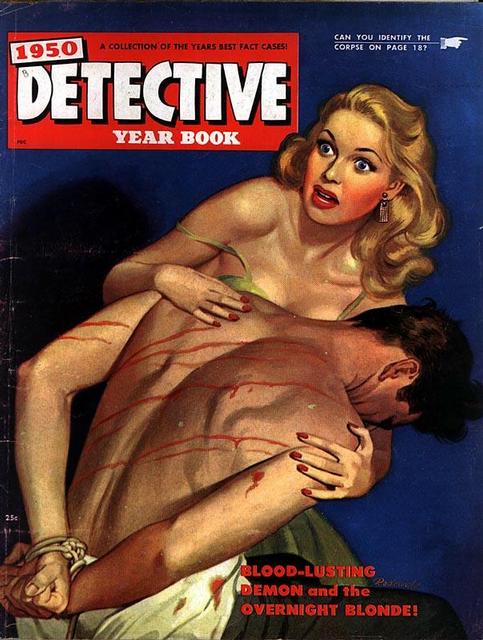

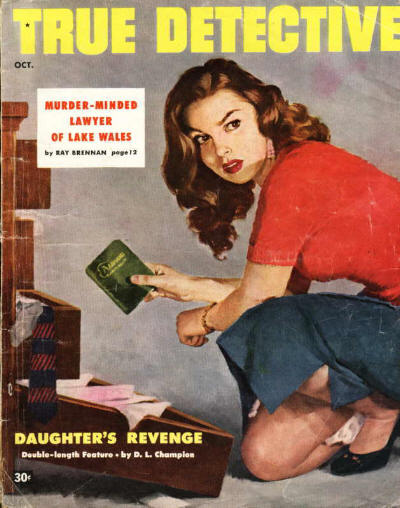

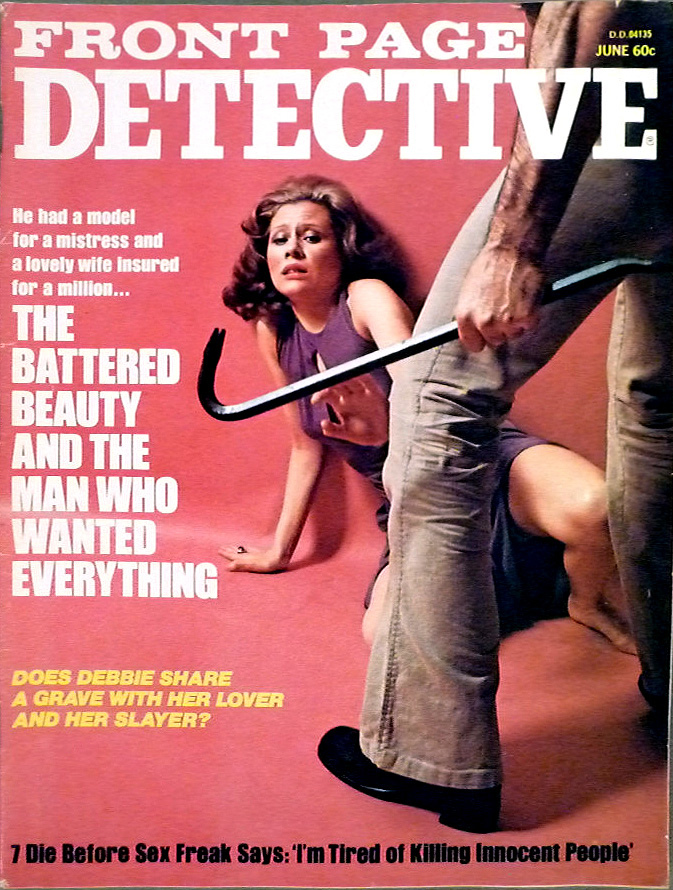

Quando nel 1966 è uscito A sangue freddo, capostipite del “True Crime” — definibile in italiano inchiesta letteraria — oltre che del cosiddetto “non-fiction novel” (o romanzo-verità), Truman Capote era certamente in parte mosso dallo stesso sentimento nebuloso che porterebbe un sedicente imprenditore turistico a organizzare gite tematiche ad Avetrana. L’attrazione morbosa per il massacro di una famiglia del Kansas rurale era qualcosa che non lo lasciava dormire la notte e allo stesso tempo lo ripugnava al punto da tornare più volte sui suoi passi. È l’attenzione che ci porta a rallentare quando passiamo accanto a un incidente in autostrada per passare il resto del viaggio infestati dal ricordo dei particolari, domandandoci cosa abbiamo effettivamente visto, facendo ipotesi sulle cause e sulle conseguenze. Capote doveva andare a fondo alla sua storia per liberarsi della necessità di abbandonarsi alla propria curiosità, fosse anche — come è stato — l’ultima cosa che avrebbe fatto.

I cronisti chiudono gli occhi e turano il naso, alcuni scrittori sanno tenere gli occhi bene aperti e farsi carico di tutto il male

La fortuna del True Crime, esattamente come la diffusione della cronaca locale ma con la dignità della letteratura, si basa sull’assunto che “la gente vuole sapere”. La realtà dei fatti, specie in un caso di sangue, non basta mai a spiegare i fatti come sono avvenuti. C’è sempre qualcosa oltre il movente. La possibilità, anche remota, anche soltanto ventilata per attirare i lettori, di un particolare sfuggito in grado di riaprire la partita, è sufficiente per calamitare l’attenzione. Più il caso è grosso, più il particolare può essere insignificante. Più il libro è scritto bene, più la sua attendibilità passa in secondo piano e basta la narrazione a giustificarne il successo. Gli esempi virtuosi si sprecano: Helter Skelter, scritto da Vincent Bugliosi e pubblicato per la prima volta nel 1974, entra nei particolari dei delitti e del processo a carico della Famiglia Manson, tuffandosi a capofitto nella psicologia deviata che ne ha mosso le azioni. È il libro più venduto del genere: oltre sette milioni di copie.

Con Il canto del boia, che racconta di un duplice omicidio a opera di Gary Gilmore e della sua discesa nell’inferno del braccio della morte, Norman Mailer ha vinto un Pulitzer nel 1979. L’avversario di Emmanuel Carrèreè una ricostruzione della vicenda di Jean-Claude Romand, che nel 1993 sterminò la propria famiglia per coprire un serie di menzogne.

Alcuni famosi delitti insoluti, come il caso Lindbergh e il caso O.J. Simpson, sono rimasti in pasto alla cronaca per essere ciclicamente ridiscussi senza mai ottenere una spiegazione soddisfacente, mentre altri si sono prestati alla fiction fino a perdere quasi del tutto il loro elemento di realtà e vivere nell’annotazione di testa dei film che hanno ispirato: Tratto da una storia vera. Basti pensare alla brutalità di Ed Gein, ritratta in talmente tante pellicole, da Non aprite quella porta — del 1974, diretto da Tobe Hooper e girato come se si trattasse di un documentario, poi ripreso in vari sequel, via via meno notevoli — a Il silenzio degli innocenti — tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris e diretto da Jonathan Demme, nel 1991 —, da perdersi tra le nebbie di un orrore tanto incredibile da dover essere per forza inventato.

Nel 2014 il podcast Serial, condotto da Sarah Koening, ha ricostruito nei minimi particolari le investigazioni attorno all’omicidio di una studentessa di origine coreana a Baltimora. La serialità — già presente in A sangue freddo, che prima di diventare un libro fu pubblicato a puntato sul New Yorker — e l’abilità della narrazione si sono dimostrati in grado di far leva sull’attenzione degli ascoltatori al punto che il podcast è stato scaricato più di sessantotto milioni di volte in tutto il mondo, risultando in uno dei più grandi successi di pubblico per una trasmissione del genere. Inoltre, il fatto che fosse raccontata una storia molto vicina nel tempo ha reso gli spettatori ancora più empatici e recittivi. Qualcosa di simile, ma con conseguenze molto più dirette, è capitato con il capolavoro di Andrew Jarecki, The Jinx, che racconta in forma di documentario la storia di Robert Durst, sospettato di almeno tre omicidi dal 1982 al 2001. Il 15 marzo 2015, giorno della messa in onda sul canale via cavo Hbo dell’ultima puntata dello show, Durst veniva arrestato nuovamente, sulle basi di una prova fornita da Jarecki nel corso delle registrazioni: l’elemento mancante, non più soltanto suggerito, ma messo sotto il naso degli spettatori assieme alla rarissima opportunità di sentirsi fisicamente appagati.

Nel 2014 il podcast Serial, condotto da Sarah Koening, ha ricostruito nei minimi particolari le investigazioni attorno all’omicidio di una studentessa di origine coreana a Baltimora. La serialità — già presente in A sangue freddo, che prima di diventare un libro fu pubblicato a puntato sul New Yorker — e l’abilità della narrazione si sono dimostrati in grado di far leva sull’attenzione degli ascoltatori al punto che il podcast è stato scaricato più di sessantotto milioni di volte in tutto il mondo, risultando in uno dei più grandi successi di pubblico per una trasmissione del genere. Inoltre, il fatto che fosse raccontata una storia molto vicina nel tempo ha reso gli spettatori ancora più empatici e recittivi. Qualcosa di simile, ma con conseguenze molto più dirette, è capitato con il capolavoro di Andrew Jarecki, The Jinx, che racconta in forma di documentario la storia di Robert Durst, sospettato di almeno tre omicidi dal 1982 al 2001. Il 15 marzo 2015, giorno della messa in onda sul canale via cavo Hbo dell’ultima puntata dello show, Durst veniva arrestato nuovamente, sulle basi di una prova fornita da Jarecki nel corso delle registrazioni: l’elemento mancante, non più soltanto suggerito, ma messo sotto il naso degli spettatori assieme alla rarissima opportunità di sentirsi fisicamente appagati.

La differenza tra la cronaca e la letteratura non sta tanto nel motore della curiosità, quanto nel modo di raccontare le storie. Lo spunto utilizzato dai cronisti come L.P. è simile a quello delle ricerche di Capote, Mailer, Carrère o Janecki, ma il modo in cui procede la discesa nel buio cambia completamente: i cronisti chiudono gli occhi e turano il naso, sapendo che prima ci entrano e prima ne usciranno; alcuni scrittori sanno tenere gli occhi bene aperti e farsi carico di tutto il male che la situazione richiede. Forse, sarebbe bene che prima di trascinare una storia fino ai suoi limiti, prima di cominciare lo spasmodico montaggio dei particolari, ci si domandasse quanto si è disposti ad infilarcisi e caricarsela sulle spalle. Perché non esiste una via di mezzo: o si fa cronaca o si fa racconto. In un caso il tempo è limitato e si può sopravvivere trattenendo il fiato, nell’altro non è dato da sapere quando se ne uscirà e si rischia l’asfissia.

La differenza tra la cronaca e la letteratura non sta tanto nel motore della curiosità, quanto nel modo di raccontare le storie. Lo spunto utilizzato dai cronisti come L.P. è simile a quello delle ricerche di Capote, Mailer, Carrère o Janecki, ma il modo in cui procede la discesa nel buio cambia completamente: i cronisti chiudono gli occhi e turano il naso, sapendo che prima ci entrano e prima ne usciranno; alcuni scrittori sanno tenere gli occhi bene aperti e farsi carico di tutto il male che la situazione richiede. Forse, sarebbe bene che prima di trascinare una storia fino ai suoi limiti, prima di cominciare lo spasmodico montaggio dei particolari, ci si domandasse quanto si è disposti ad infilarcisi e caricarsela sulle spalle. Perché non esiste una via di mezzo: o si fa cronaca o si fa racconto. In un caso il tempo è limitato e si può sopravvivere trattenendo il fiato, nell’altro non è dato da sapere quando se ne uscirà e si rischia l’asfissia.

Il fattaccio dei due coniugi si è chiuso in un paio di giorni: il colpevole era un giovane vicino, probabilmente tossicodipendente. I nastri sono spariti e hanno lasciato spazio a un paio di fotografie, il parrucchiere è potuto tornare quasi subito al suo lavoro. Sono ripassato di lì qualche settimana dopo esserci stato la prima volta e non c’era proprio più niente da vedere. Al parrucchiere ho chiesto se sapesse perché c’erano dei fiori sulla porta della palazzina e finalmente ha potuto rispondermi con ostentata sincerità: «Mah, io non so niente».

Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.