Si intitola Swag e arriva, a sorpresa, quattro anni dopo il suo ultimo disco, anni segnati da scandali e momenti difficili.

Ascoltare gli Squallor con mio nonno

Dal numero di Rivista Studio in edicola, un omaggio al mitico gruppo attraverso i ricordi d'infanzia di una scrittrice e la storia di vita di un personaggio eccezionale.

Come dice Vinicio Capossela nel documentario Gli Squallor: «Da qualche parte della vita di ognuno c’è un angolo di Squallor». Il mio era a Calcata, un paesino in tufo sospeso su una roccia del Viterbese che dagli anni ’70 si è trasformato nel più grande ricettacolo di casi umani e fallimenti, il rifugio di spacciatori latitanti del nord Europa, fricchettoni senz’arte ne parte, idealisti, geni incompresi, Hare Krishna e dove mio nonno Fausto andò a vivere dopo un grave crack economico. “Squallor”. Nel 1989 ho sentito per la prima volta quel nome. Avevo 9 anni e non conoscevo ancora il significato della parola “squallore”. Il gruppo musicale evocava un’immagine fuori sync con la realtà. Mio nonno, al quale eravamo stati affidati il mio fratello minore ed io durante un’estate un po’ complicata, mise una loro canzone su un vecchio mangianastri. Ci fece l’occhiolino: «Questi sono i vincitori del premio Pattumiera D’Oro». Pensai che “Squallor” fosse una parola un po’ rock and roll per dire “squalo” e mentre ascoltavo i loro testi, immaginavo un grande pescecane volante dal sedere rosa che inseguiva delle donne nude. Mi era rimasta impressa la copertina dell’album che nonno ci aveva passato con aria da monello. Si chiamava Tocca l’albicocca. Sulla cassetta impolverata di Dischi Ricordi, c’era in primo piano un’albicocca bagnata il cui riferimento al fondo schiena femminile era evidente.

A Ottobre 2020, trentacinque anni dopo aver immaginato quel grande pesce cane dal sedere rosa, è morto Alfredo Cerruti, padrino del rock demenziale italiano che nel 1971 insieme ai parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, al musicista Totò Savio e al discografico Elio Garibaldi aveva fondato quella band. Alla base degli Squallor c’era un gruppo di professionisti, veri insider dell’industria discografica italiana degli anni Sessanta e Settanta. Di giorno flirtavano con Mina, componevano musiche per Little Tony e Tom Jones, scrivevano hit internazionali come “Gloria” e colonne sonore per premi Oscar come Mediterraneo. Di notte bevevano whisky e facevano scherzi telefonici. Negli stessi studi di registrazione dove conducevano la loro vita professionale, sfottevano a gamba tesa il lavoro della giornata, incidendo brani che non potevano non rimanere impressi nelle menti di due bambini: “O camionista”, “Vafanculo Con Chi Vuo’ Tu”, l’inno neomelodico che ha anticipato i vari “Fuck You Very Much” di Lily Allen e il meraviglioso “Fuck Off” di Tierra Whack, e la preferita di nostro nonno, la storica “Cornutone”. Gli Squallor si ispiravano alle miserie quotidiane del nostro paese e le rielaboravano in chiave sarcastica e dissacrante. Come nostro nonno, erano anticlericali, volgari, scabrosi, politically incorrect, passavano per vie trasversali irresistibili, attingendo al nonsense di Eugène Ionesco, intercettando il tipo di humor che poi è diventato il cavallo di battaglia di gruppi come Elio e le Storie Tese.

Quando è morto Cerruti, gli Squallor non li sentivo nominare da decenni e sono scesa in un tunnel di ricordi al profumo di patchouli e Nag Champa. Calcata era un’Ibiza mancata – stessa utopia, stesso grado di fattanza, ma priva della solarità e allegria mediterranea dell’isola. Nel vecchio paese si facevano workshop di teatro, pittura e coltivazione bio energetica, c’erano i santoni che ti pulivano l’aurea, ma poi bastava andare a prendere un caffè al Bar della Peppa in piazzetta per risporcartela da capo. I bambini si chiamavano Shanti, Siddharta e Gopal e crescevano principalmente soli mentre i genitori entravano e uscivano da centri di recupero. Le umide grotte che si affacciavano sulla Valle di Treja, un paesaggio etrusco, ombroso e verdeggiante dove l’acqua scavava canali profondi nel tufo vulcanico, erano abitate da personaggi improbabili che si leccavano le ferite. Mio nonno Fausto era uno di loro.

Negli anni ’60 Fausto aveva fatto la sua fortuna con la speculazione edilizia. Comprava a pochi soldi case a Trastevere, molte delle quali ex stalle abbandonate o palazzi popolari in disuso. Roma si stava allargando con il boom economico e lui ci aveva visto lungo. Acquistava ferocemente palazzi interi che poi divideva in monolocali. Li arredava e li rivendeva. Aveva un ufficio a S. Maria in Trastevere. Per qualche anno tutto andò alla grande. Mia madre e i suoi quattro fratelli andavano alle scuole private, giravano con l’autista, avevano tate e camerieri. Anche se a mia madre, unica donna di cinque figli, la sensazione che tutto quell’agio fosse costruito su un’impalcatura labile non l’aveva mai abbandonata. La puzza di bruciato si sentiva. C’erano debiti, cambiali, cinque figli da mantenere. Quando i soldi hanno smesso di circolare, Fausto si è trovato creditori e strozzini addosso. Ha intestato tutto a sua moglie ed è scappato alle Eolie. Dopo un anno di silenzio, la prima che lo andò a cercare fu mia madre. Prese la nave da Napoli e sbarcò a Stromboli all’alba. Nel suo immaginario pensava di ritrovare l’uomo in giacca e cravatta che aveva lasciato la famiglia un anno prima e invece ritrovò un fricchettone con bandana, gilet sfrangiato e barba lunga. Diceva di stare benissimo, che sarebbe andato a fare un viaggio a Katmandu in sacco a pelo e che aveva scoperto le qualità benefiche dell’hashish.

Tornarono a Roma. Fausto si riappacificò con la moglie e risbarcò a Trastevere. Aveva voglia di vivere, una personalità ingombrante, ma anche carismatica al punto da riuscire a convincere investitori di vario genere a credere di nuovo in lui. Aprì uno dei primi centri sociali della città. Si chiamava il Dito nell’occhio, in parte ristorante, negozio di abiti usati e locale di musica. In poco tempo dovette chiudere per mancanza di permessi. Roma era cambiata non si poteva fare più tutto quello che si voleva, ma Fausto era adattabile. Cominciò a produrre filmati per la guardia forestale, fondò un giornale e acquistò una fabbrica di maglieria abruzzese che produceva solo maglioni verde militare. Per anni i figli andarono in giro con golf di lana caprina, abituati a vivere sulla scia delle cose che il padre barattava per vivere. Non veniva mai pagato in soldi, ma in barche usate o pacchetti di villeggiatura in luoghi ameni della Calabria. Tutto era assurdo e instabile. E destinato a non durare.

C’era una logica, un filo conduttore tra il suo caos mentale e l’anarchia espressiva degli Squallor e a me piaceva intuire quella connessione

Agli inizi degli anni ’70 dopo due fallimenti, una separazione e cinque figli incazzati, Fausto si trasferì a Calcata. Ideologicamente era ancora appoggiato all’estetica hippie degli indiani metropolitani e con la sua giacca a frange e carattere espansivo si era trasformato nel personaggio del paese. Aveva aperto una sequela di cantine-negozio dove vendeva oggetti rotti importanti dalla Thailandia. L’estate in cui io e mio fratello scoprimmo gli Squallor, il nonno era arrivato in ritardo all’appuntamento perché si era incatenato al comune di Calcata in segno di protesta a favore del Partito Comunista del paese vecchio. Era ironico che un uomo che aveva fatto la sua breve fortuna sulla speculazione edilizia, radendo a terra case popolari, fosse ora così dedito ai diritti del proletariato. C’era una logica, un filo conduttore tra il suo caos mentale e l’anarchia espressiva degli Squallor e a me piaceva intuire quella connessione. Ascoltare quel gruppo con i nipoti era il suo unico modo per fare il nonno. Faceva caldo, avevamo diritto di spendere 500 lire al giorno in gelati, a casa c’erano solo gialli Urania da leggere, la sera si guardava L’ispettore Derrick o Le strade di San Francisco. Niente fiabe, solo spy novel. Niente cartoni animati con la voce di Cristina D’Avena, niente merende, niente cinema. C’erano solo gli Squallor. Sedevamo sul divano di velluto impolverato, l’incenso ardeva mentre io e mio fratello esaminavamo le copertine di quei vecchi nastri. Le cassette finivano e premevamo rewind per riascoltare la voce profonda e gutturale di Daniele Pace che ci diceva: «Le porto le rose, le faccio le scuse, ma ha le sue cose, ma vaffanculo».

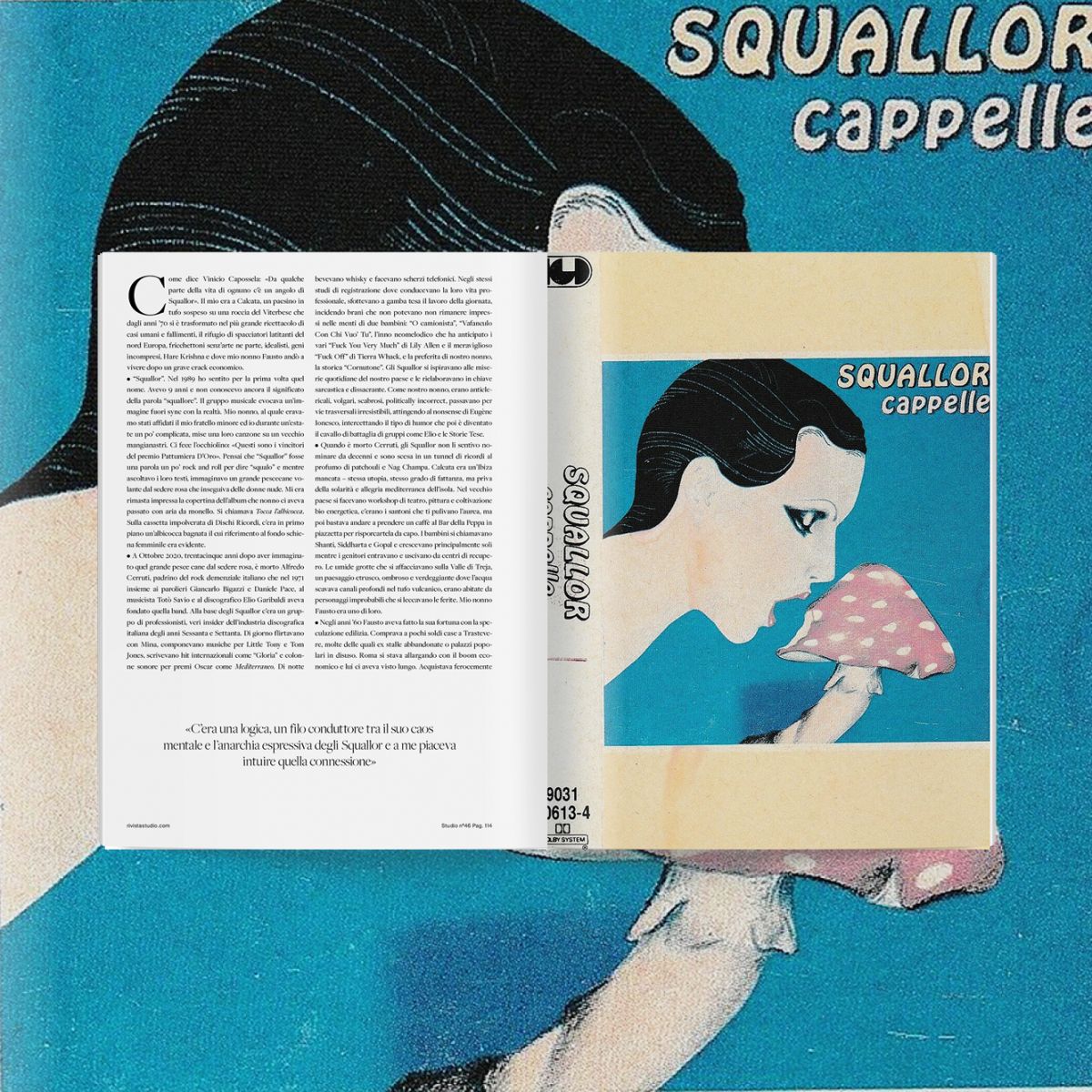

Eravamo piccoli ma i doppi sensi delle canzoni li capivamo tutti e l’esperienza era un po’ quella della scoperta dei giornaletti porno. C’era la copertina dell’album Troia con il cavallo a dondolo che bruciava, Palle con il tavolo da biliardo con bocce e stecca in composizione fallica, Pompa con la pompa di benzina stretta dalle labbra gonfie di una donna e una goccia dal dubbio colore che fuoriusciva dalla punta, Cappelle con la donna che addentava un fungo fallico, Tromba con lo strumento che terminava in una bocca aperta con lingua vogliosa di fuori, Scoraggiando, sicuramente uno dei nostri preferiti, con il sedere nudo di una donna con una faccia dipinta sopra e Arrapaho, la storia dell’indiano d’America che cercava di nascondere la sua potente erezione sotto alla gonnella e che nel 1984 era diventato anche un film cult.

Gli Squallor ci confortavano, ci facevano ridere, dissacravano quella stessa società che aveva sedotto e abbandonato nostro nonno trasformandolo in reietto. Da adolescente Fausto aveva subìto vari cicli di elettroshock a causa della sua personalità accesa, ma questo invece di placarlo lo aveva fatto agitare ancora di più. Da una parte era vitale e rabbioso, dall’altra depresso e arreso. Il mondo lo aveva tradito fin da subito quindi lui aveva deciso di passare il resto della vita in un’altalena di strafottenza e rivendicazione. Faceva tutto quello che un nonno non doveva fare, ti dava gli schiaffi, ti chiudeva a chiave in camera da letto se facevi troppo rumore, ti dava da bere la birra e il modo più carino che aveva per salutarmi quando non ci si vedeva da tempo era “Ciao zoccola”. «Nonno è un po’ pazzo», diceva nostra madre con un misto di angoscia e ironia. Da una parte era un personaggio mitologico per la sua sregolatezza, dall’altra poteva sembrare minaccioso con scatti di ira e violenza. Stare con lui era come andare a trovare il bullo della classe a casa. C’era la fascinazione e il timore reverenziale per il fuorilegge, ma entravi sapendo che prima o poi avreste litigato a morte, uno dei due si sarebbe fatto male.

Quello che avevamo capito fin da bambini era l’importanza di assecondarlo, non farlo arrabbiare e soprattutto cercare di cogliere il lato positivo di quella situazione. Fausto ci parlava con orgoglio della Schif Parade di cui i suoi musicisti preferiti erano al capo, amava che il gruppo fosse nato da un cazzeggio, che non avessero alcuna forma di ideologia, che passassero le serate a scegliere persone da tormentare dall’elenco del telefono come ragazzini. «Hanno fatto fare i rutti ai Pooh», raccontava fiero quando scoprì che Red Canzian era stato circuito da Cerruti per ruttare a ruota libera su una canzone.

Da mio nonno si ruttava e si dicevano le parolacce. Gli Squallor erano i paladini dei bambini e degli anziani, persone che come noi non trovavano il loro posto nel mondo. Erano poeti da marciapiede come si sentiva lui. Cantavano: «La vita un varieté e ‘o cazzo cumm ‘o rre», e noi ridevamo insieme. I creditori non arrivavano a darci noia e si poteva andare avanti a far finta che il mondo fuori fosse un’altra cosa. Vivere lì era come urlare in una stanza insonorizzata, l’energia non andava da nessuna parte, la malinconia degli ex tossici era palpabile, l’odore di Nag Champa nauseante, le cianfrusaglie tailandesi che vendeva nostro nonno si perdevano per strada, impolverate. Però in quel paese lui era un re, il patriarca che aveva ritrovato la dimensione che aveva perso con il fallimento. Noi nipoti eravamo disposti a restituirgli quella visione di sé stesso in cambio dell’accesso alla “dark room della musica leggera” con le sue canzoni vietate ai minori.

Gli Squallor erano i paladini dei bambini e degli anziani, persone che come noi non trovavano il loro posto nel mondo. Erano poeti da marciapiede come si sentiva lui

Dopo la morte di nostro nonno, mio zio Gianluca che oggi ha un ristorante in quel paese, e che ha ereditato il suo stesso carisma senza nessuna traccia di autodistruzione, ci raccontò che il nonno aveva un asino che teneva al fiume. Una volta salendo dalla valle con suo padre in groppa all’asino, incontrarono una donna che aveva riconosciuto Fausto negli anni d’oro, quando girava per Roma in doppio petto, staccando assegni e comprando macchine di lusso. «Fausto, ma che fine hai fatto?», gli chiese guardandolo con compassione in sella al vecchio ciuco. «La vita è fatta così: si passa dalla Jaguar con l’autista alla somara, dalle stelle alle stalle». Sempre nel documentario Gli Squallor Alfredo Cerruti descrisse così la nascita del gruppo: «Siccome noi frequentavamo i cantanti, che sono i peggiori scassacazzi mondiali, quando facevamo gli Squallor ci sfogavamo contro i cantanti, quelli seri». E forse mio nonno, che dalla sella del suo asino sdegnava la sua vita passata, aveva trovato il suo di modo per sfogarsi contro le persone, “quelle serie”, che lo avevano illuso.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.