Premi di cui a nessuno fuori da quelle stanze importa molto, un generico e sempre più spiccato distacco dalla realtà, gli evidenti problemi con i corpi delle donne: come un sistema intero sta affrontando questi anni difficili (spoiler: abbastanza male).

Ogni inizio dell’anno porta con sé la consueta fioritura di articoli e dump social dedicati alle grandi predizioni sui trend a venire. Tra silhouette “definitive”, palette cromatiche e ritorni ciclici, uno dei nomi che ricorre con maggiore insistenza nelle proiezioni per il 2026 è quello della cosiddetta “Mandarin Jacket”: indicata come nuovo pilastro del guardaroba sofisticato, minimale, rassicurante. Un’etichetta apparentemente neutra che, a uno sguardo più attento, rivela invece una serie di scivolamenti storici e culturali tutt’altro che innocui. Un’etichetta pigra (e parecchio occidentale) con cui il sistema moda tenta di impacchettare un capo che ha già un nome, un’origine e una genealogia precisa: la giacca Tang (o Tangzhuang), derivata dall’abbigliamento formale cinese, riconoscibile per la sua struttura e per le chiusure pankou, ribattezzate “frog buttons”.

È così che in questo passaggio, sradicandola dal contesto e trasformandola in categoria di tendenza, la giacca Tang è diventata una Mandarin Jacket, inserita con disinvoltura tra quei must have a cui sembra improvvisamente impossibile poter rinunciare.

Secondo i report di settore, le ricerche online di queste giacche sono aumentate di oltre il 100% nell’ultimo anno.

Il problema non è l’attenzione improvvisa verso una forma che la moda occidentale frequenta da decenni, ma il modo in cui questa attenzione viene articolata. Nella maggior parte dei casi, la giacca compare nei trend report come oggetto autosufficiente, privata della propria genealogia culturale e storica, riposizionata come esercizio di minimalismo contemporaneo. Un’icona culturale ridotta a etichetta funzionale, pronta per essere assorbita, replicata e venduta da brand di fast fashion e marchi di fascia medio-alta come se fosse una variazione anonima del lessico occidentale del quiet luxury. Una semplificazione che non riguarda solo il nome, ma il modo stesso in cui la moda contemporanea continua a trattare il patrimonio culturale non occidentale: come un archivio estetico disponibile, rinominabile, decontestualizzabile.

Alle origini della storia

La giacca Tang affonda le sue radici nella Cina imperiale (1644–1912), un arco storico che l’Occidente tende a comprimere in un vago “oriente”. Il colletto alto (quello che oggi chiamiamo “alla coreana”) era un simbolo di status associato ai funzionari mandarini, da cui l’equivoco terminologico. I commerci europei prima, le uniformi militari poi, hanno esportato quella silhouette.

Non è un caso se, nel corso del Novecento, numerosi designer hanno guardato all’Oriente come a una fonte di essenzialità formale e rigore. Yves Saint Laurent con Le Smoking ha contribuito a normalizzare una certa idea di struttura asciutta e autorità silenziosa. Giorgio Armani ha costruito intere collezioni su un dialogo continuo con l’estetica orientale, fatta di fluidità, sottrazione e disciplina del segno. Più recentemente, Lemaire ha fatto della contaminazione tra archetipi occidentali e flessibilità orientale uno dei tratti distintivi del proprio linguaggio, proponendo anche per l’Autunno/Inverno 2026 reinterpretazioni esplicite della giacca Tang in pelle di vitello.

Non sempre, però, questo dialogo è stato rispettoso. Il caso Dolce & Gabbana del 2018 (la promozione della sfilata sulla Grande Muraglia che poi non ci fu più, ne avevamo parlato qui) resta uno degli esempi più evidenti di come l’Oriente venga spesso ridotto a scenografia, svuotato di complessità e restituito come caricatura, nell’incapacità di leggere il consumatore finale.

Altro che “elevated minimalism”

Oggi il problema si ripropone in forme più sottili. Non più l’esotismo urlato, ma una cancellazione silenziosa. Molti brand hanno inserito queste giacche nei propri assortimenti senza alcun riferimento alla cultura cinese. Altri, messi di fronte alle critiche, hanno corretto il tiro. È il caso di Róhe, marchio con sede ad Amsterdam, che aveva inizialmente dedicato una sezione del proprio e-commerce a “The Mandarin”, successivamente rimossa e rinominata dando i giusti crediti. Ad amplificare questa viralità è stato il lancio da parte di Adidas della Tang Suit per il Capodanno Lunare, presentata a Shanghai a ottobre scorso e diventata oggetto di desiderio globale, con le sue tre strisce iconiche e gli alamari in combo alla zip frontale. Ironia della sorte: non acquistabile ufficialmente fuori dalla Cina se non su siti di rivendita.

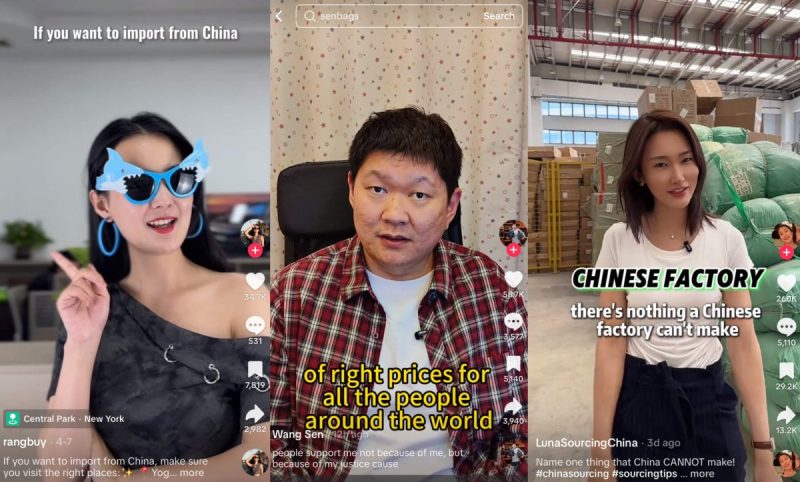

Le voci più lucide su questo tema arrivano proprio da chi quella cultura la vive. Scrittrici e creator cinesi, come Lu Zhang e Vanessa Li, hanno espresso un sentimento ambivalente: la soddisfazione di vedere finalmente abiti cinesi riconosciuti come desiderabili, fuori dalla categoria “costume” o “esotico”, e insieme il disagio di vederli trasformati in tendenze stagionali usa e getta, solo dopo il filtro dell’approvazione occidentale. “Mandarin Jacket non è un termine cinese”, scrive Zhang. È un costrutto che confonde capi distinti e rende tutto piatto e più digeribile per l’algoritmo, spingendo i contenuti più velocemente, a costo di informazioni effettive.

Per quanto riguarda i “frog buttons” invece, a ricordarci che non stiamo parlando di un semplice dettaglio decorativo ci pensa la creator vietnamita @buildwithmika, che ha spiegato come le chiusure a rana nascano per una ragione molto concreta. Nei contesti dell’Asia orientale, tessuti come seta e broccato erano troppo delicati per i bottoni in metallo: forarli significava condannarli a una lenta distruzione. I pankou, cuciti a mano con la stessa stoffa dell’abito, distribuivano la tensione sull’intera superficie. Funzione prima, ornamento poi. Col tempo, a questa funzione si è sovrapposta una dimensione decorativa sempre più complessa, fino a diventare segno distintivo. E sì: per gli abiti qipao erano pensati anche per facilitare l’allattamento, in modo da aprire e chiudere la parte anteriore del capo e consentire l’accesso al bambino. Altro che “elevated minimalism”. Alcune chiusure presenti nei vestiti riproposti dal fast fashion, invece, sono totalmente fake, cucite lì senza andare a chiudere realmente nulla e prendendone solo in prestito l’estetica.

Una questione lessicale (ma anche economica)

Non si tratta di vietare l’uso di questi capi, ma di chiedere precisione, riconoscimento, responsabilità. La differenza tra apprezzamento e appropriazione passa anche da qui. L’apprezzamento nomina la fonte, la rispetta, redistribuisce valore. L’appropriazione la cancella, la rende neutra, “timeless”. E la moda, che ama raccontarsi come consapevole e politicamente sveglia, sembra dimenticarsene ogni volta che le vendite sono assicurate. Ed è qui che la questione smette di essere solo lessicale. Perché l’appropriazione non è solo chiamare le cose con il nome sbagliato, ma anche spostare produzione, profitto e prestigio lontano dai contesti che quelle forme le hanno generate. Lo abbiamo già visto con i sandali messicani Huarache di Adidas x Chavarria, con la “scandi scarf” che in origine era una dupatta indiana, e lo vediamo ora con la giacca Tang, catapultata in un TikTok da Costes con tanto di hashtag #parisianchic.