Nel primo teaser del film Tom Holland e gli altri attori utilizzano una marcata cadenza americana, particolare che ha indispettito molti fan.

Riscoprire Davide Sorrenti

La famiglia di artisti e il momento dell'heroin chic a New York negli anni '90: un documentario ricostruisce la storia del fotografo morto a 21 anni.

All’inizio degli anni ’80, Francesca Sorrenti si imbarca a Napoli su un aereo diretto a New York con tremila dollari, otto valige e tre figli. «Semplicemente, non avevamo portato con noi niente», racconta la figlia Vanina. Già da qualche anno, Francesca Sorrenti lavora per Fiorucci, si muove tra l’Italia e gli Stati Uniti dove frequenta Andy Warhol e tutte quelle compagnie che potevano entrare in corto circuito con la vita di una ragazza della Napoli bene. «Eravamo i fricchettoni della moda, guidavo una Peugeot 504 con il bagagliaio pieno di vestiti di Fiorucci. La moda era sempre in me, era il mio mestiere, la mia vita, la vivevo mettendoci tutta l’energia di quell’età».

Ma nel 1982, stabilirsi a Manhattan vuol dire entrare nella dimensione di una città dove arte e cultura sono in tutte le strade, non esistono riferimenti al passato, tutto è contemporaneo. Ma anche incredibilmente duro per chi vuole ricominciare da zero. Soprattutto, l’America ha sempre tenuto quel suo atteggiamento “corporate”: nessuno ti cerca se sai fare tante cose, bisogna saperne fare una sola, e bene.

Insomma, l’esatto contrario di una ragazza che arriva dall’Italia con otto valige e tre figli, di cui il più piccolo, Davide, a cui qualche anno prima è stata diagnosticata la talassemia, una malattia che lo costringe ad andare in ospedale per fare le trasfusioni cinque volte al mese. «Come potevano le aziende lavorare con me?», racconta Francesca, «dovevo assentarmi continuamente, non andavo bene per le loro esigenze. Così ho sentito parlare di una professione, la stilista di moda, io ero cresciuta nella moda e ho semplicemente cominciato a farla. Dopo qualche tempo mi è stato chiesto di aprire un’agenzia di pubblicità, e mi sono mi sono chiesta: cosa ne so io di pubblicità? L’ho aperta lo stesso e in tre mesi sono riuscita a farla decollare».

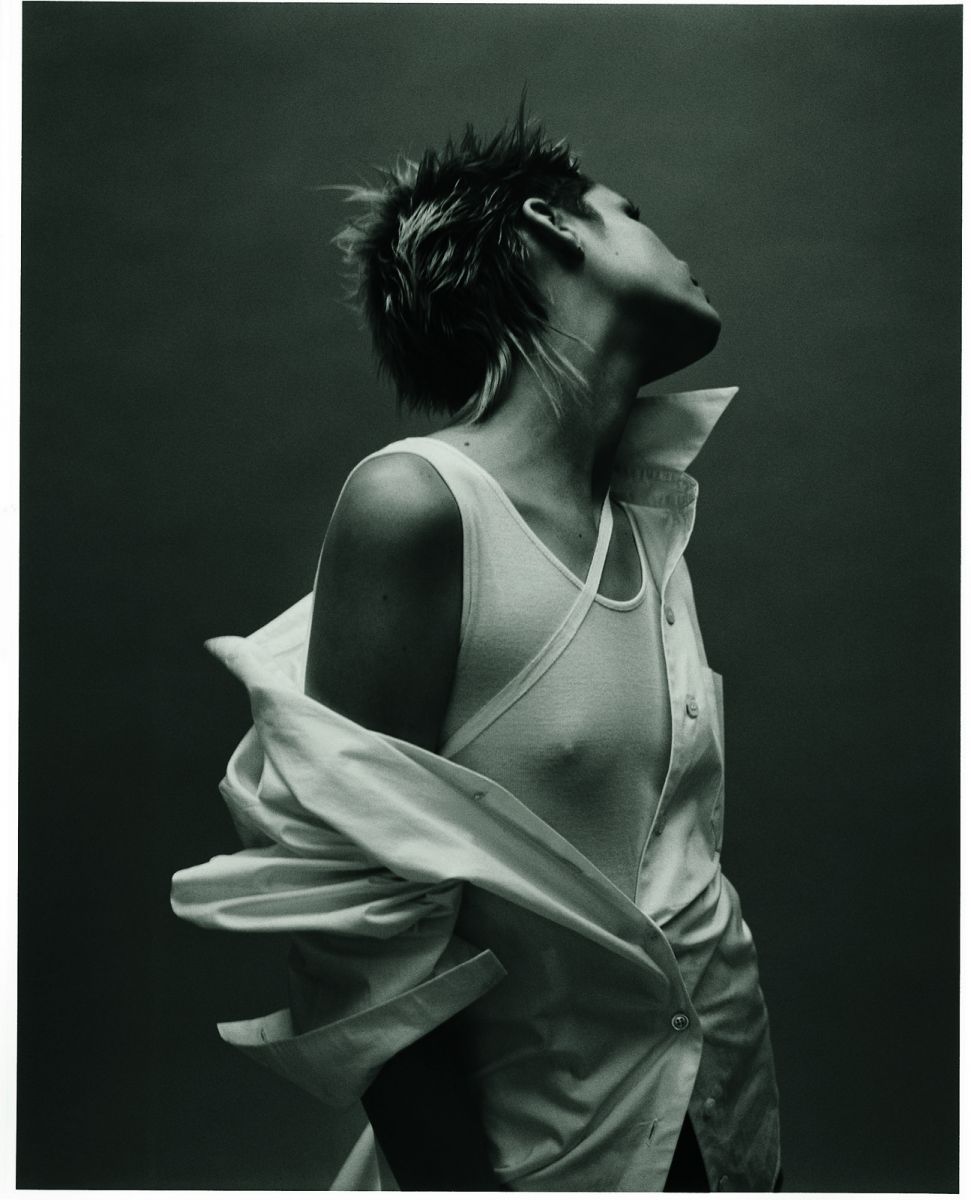

Davide Sorrenti/Archivio Davide Sorrenti

È così che inizia l’avventura dei Sorrenti a New York, una storia che oggi vede Mario Sorrenti come uno dei fotografi di moda più pagati al mondo, la sorella Vanina stilista e fotografa e Davide, morto nel 1997, a ventuno anni, considerato uno dei talenti della New York anni ’90. «Davide ha sintetizzato i giovani della generazione degli Anni ’90», ricorda Francesca, «in lui c’erano il rap, lo stile gangsta-chic, la velocità, l’arte, il voler vivere il momento. Diceva: mamma io devo vivere questo momento perché non so se ho un futuro».

Alla vita di Davide Sorrenti, oggi è dedicato il film-documentario See Know Evil, diretto da Charles Curran e prodotto da M2M, gli stessi di The September Issue, dedicato al mondo di Vogue America, e di Bill Cunningham New York, sulla vita del leggendario fotografo del New York Times. Un film che sarà proiettato in anteprima il 9 novembre a New York e che arriverà in Italia, al Torino Film Festival, il 24 novembre per una tripla proiezione.

Parlano tutti, nel documentario. «Ho intervistato più di venti amici di Davide, la sua ex fidanzata, tutta la sua famiglia», spiega il regista, che ha iniziato questo progetto a ventuno anni, e oggi ne ha ventotto, «è stato un viaggio lungo sette anni, mi sono mosso dentro l’archivio di Davide come un archeologo della moda. La cosa che mi ha più colpito? Quanto è stato prolifico Davide, le migliaia di fotografie che ha scattato. Quando ho visto la prima volta le foto di Davide Sorrenti ho pensato: non ho mai visto foto così potenti, scattate di un ragazzo della mia età».

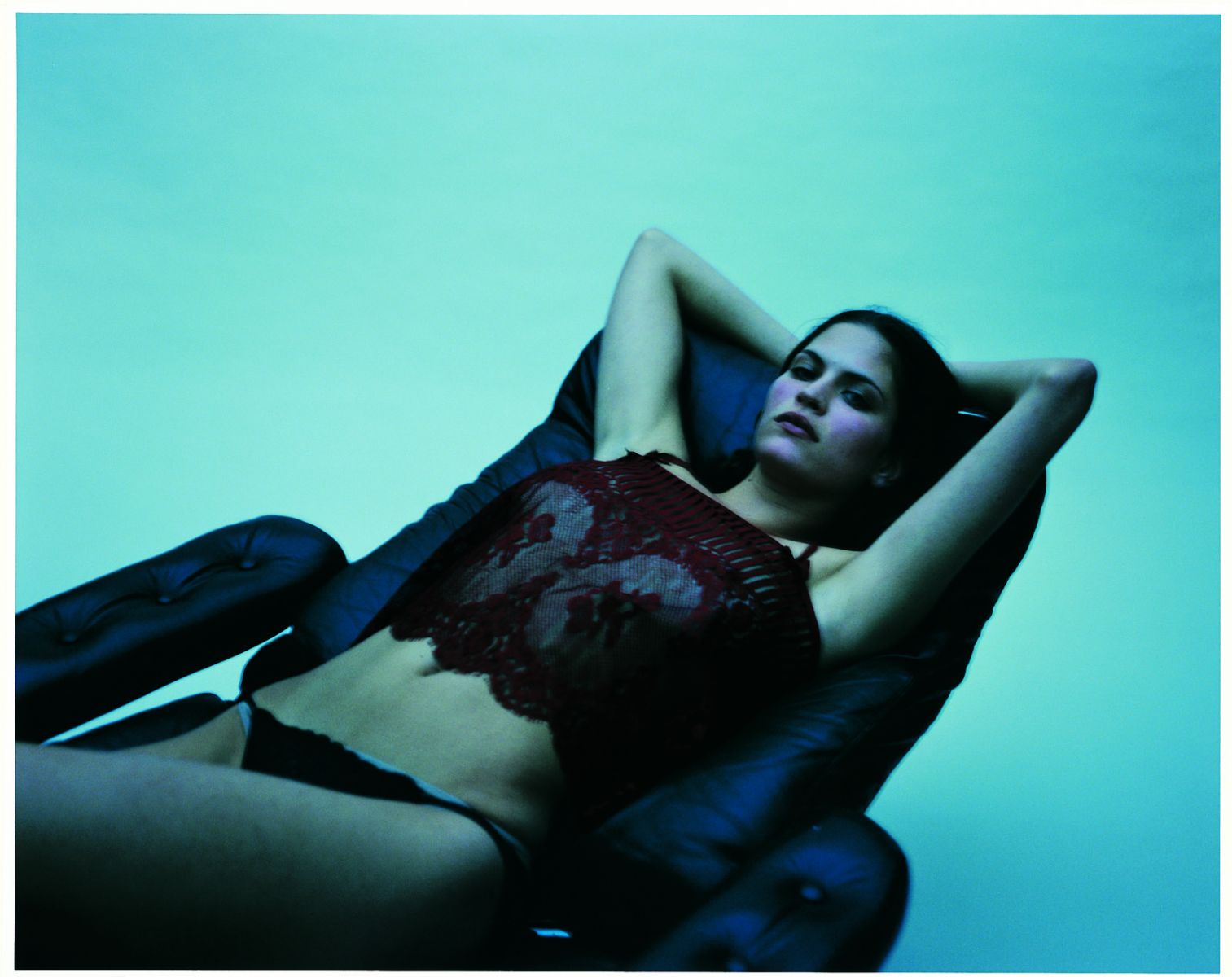

Milla Jovovich by Davide Sorrenti/Archivio Davide Sorrenti

La storia di Davide Sorrenti non solo richiama attenzione – a New York le proiezioni del 9 novembre sono sold-out da settimane – ma emoziona chi la ascolta e la rivive. È una storia generazionale, con quella serie di ingredienti che la rendono unica, sintesi di un periodo pieno di energia e contraddizioni da cui potevano emergere fenomeni del genere.

Dentro c’è un mix fatto di Gramercy Park, East-Village, anni ’90, locali notturni, loft che si potevano affittare ancora per pochissimi soldi. Davide, Vanina e Mario Sorrenti sono belli e carismatici, seguono la madre ovunque, alle cene, ai party, iniziano molto presto a lavorare come modelli: per bambini in un momento in cui l’ambiente, tutto sommato, non era facile, non si trattava solo di denaro, era una questione di atteggiamento. Essere nel posto giusto, al momento giusto, con l’atteggiamento giusto.

Il gruppo della See Know Evil, la crew di skaters a artisti amici di Davide, vivono a Manhattan: «Downtown, Uptown, East, West, eravamo ovunque». Davide Sorrenti si muove sullo skate portando sempre con sé la Leica con la quale fotografa i suoi amici e le persone che frequentano la sua casa. Milla Jovovich, Kate Moss, la fidanzata Jaime King, tutti in quegli anni sono a New York per provarci e tutti entrano in qualche modo nella vita di Francesca Sorrenti e dei suoi figli.

Ne escono immagini che oggi inseriamo nella cultura street ma che contaminano in modo irreversibile il linguaggio della moda. Anche perché la fotografia di moda di quel periodo era segnata dalle immense scenografie cinematografiche di Peter Lindbergh, dagli studi di Richard Avedon, dai set glamour di Bruce Weber e Herb Ritts. Spostare la scena della moda dalla “impossible beauty” delle Top Five verso la vita quotidiana è qualcosa che interessa moltissimo le riviste. È in quel contesto che si riconoscono i lettori, nei magazzini dismessi di Soho e dell’East Village, con gli skater che scattano migliaia Polaroid alle amiche modelle, le stesse foto che prima vengono appese alle pareti delle mansarde, poi diventano editoriali per i magazine.

Davide Sorrenti non è morto a 27 anni, ma a 21. E non è solo questo a distinguerlo dal Club of 27, è anche il fatto che la sua morte con gli eccessi ha poco a che fare. «Davide non è morto per overdose», ripete da anni la madre, «questo lo ha detto chiaramente l’autopsia. Non andava a fare la trasfusione da due settimane, era molto stanco. Davide si è addormentato. E anche se le sue foto avevano quel tono scuro, forse anche quella tristezza, non erano foto di droga».

Davide Sorrenti/Archivio Davide Sorrenti

Per tutti gli anni ’90, Francesca Sorrenti è stata impegnata in una lunga battaglia contro l’uso senza limiti della droga sui set, e in generale nel sistema della moda. Nel suo lavoro, ha visto tutto quello che succedeva nell’ambiente, centinaia di aneddoti, migliaia di situazioni. Come quando un giorno, a Los Angeles, una modella che non si reggeva in piedi sosteneva di aver preso un sonnifero, mentre era completamente sotto effetto dell’eroina e, solo dopo molte insistenze da parte di Francesca, l’agente ha chiamato la madre perché venisse a prenderla in aereo per accompagnarla in rehab.

Ma è dopo la morte di Davide che si diffonde il termine heroin-chic. «Quando Ingrid Sischy, di Interview Magazine è venuta al funerale», racconta Francesca, «abbiamo parlato della moda e io ho detto che tutto quello che vedevamo nel nostro lavoro non c’entrava nulla con la moda, era eroina, e l’eroina non è chic. Da qui è nata l’etichetta heroin-chic».

A quel punto fotografi, agenti, stilisti non potevano più girarsi dall’altra parte e non capire quale fosse l’effetto collaterale del loro business. Si è aperto il caso, e il caos. La morte di questo ragazzo di ventuno anni, se non ha cambiato le cose, per lo meno le ha fatte emergere. Quella della madre di Davide Sorrenti «è stata sia una battaglia contro la droga, sia un modo per tenere vivo un figlio. Mi hanno anche accusato di voler fare questa battaglia per migliorare la mia carriera, ma io sapevo che la mia carriera sarebbe finita. Sono rimasta in quell’ambiente per un altro paio di anni e ho lavorato solo con clienti che mi conoscevano e che mi permettevano di piangere mentre lavoravo. Come si fa a parlare di scarpe, di vestiti, quando hai perso un figlio?».

Davide Sorrenti/Archivio Davide Sorrenti

Davide Sorrenti, nella ricostruzione di See Know Evil, ha un incredibile carisma. Parla slang, veste hip hop, è piccolo sia di statura sia di aspetto perché la talassemia ti fa sembrare più giovane di tre o quattro anni, a diciotto anni ne dimostri quattordici. Ed è per questo che attira l’attenzione dei personaggi più influenti dell’editoria dell’epoca. «Le persone si stupivano nel vedere questo ragazzo dall’aspetto di un ragazzino, che amava l’arte, amava l’opera, sapeva giocare a golf e che, allo stesso tempo, era un po’ delinquente» ricorda la madre.

E poi portava sempre con sé la Leica. Ha saputo tirar fuori immagini nel buio dei night, sullo skate lanciato in velocità, probabilmente perché dipingeva, e per una volta il parallelo tra fotografia e pittura è di qualche utilità, insomma aveva la mano molto ferma, poteva correre e scattare una fotografia perfetta. E quella Leica sempre in tasca se la ricordano tutti. «Una volta andammo a Parigi per una sfilata di Yves Saint Laurent e incontrammo Franca Sozzani», racconta Francesca, «lui mi disse: mamma, la voglio fotografare. E la fotografò. Quella sera andammo in un ristorante, incontrammo ancora Franca Sozzani che gli dice: Davide, vieni qua, siediti a tavola con noi. E io sono rimasta lì, incredula. Era intrigante, aveva un carisma incredibile».

In questi vent’anni, la famiglia Sorrenti ha detto di sì a molte idee di libri, di documentari sulla storia di Davide. Il primo progetto di un film inizia nel 2001. Un regista di Londra parla della sua idea con la famiglia, viene ospitato nel loro loft e inizia il lavoro di ricerca. Una settimana dopo, New York viene colpita dagli attacchi dell’11 settembre. Il regista torna a Londra, il progetto si interrompe e nessuno lo riprende.

L’ultima fotografia, Davide Sorrenti/Archivio Davide Sorrenti

Sette anni fa, un giovane regista, Charles Curran, propone ancora un documentario. Ogni volta che un progetto su Davide prendeva forma, nella famiglia Sorrenti si entrava in una situazione di profonda tristezza. «Da una parte volevo tenere viva questa memoria», dice Francesca, «dall’altra mi accorgevo che non riuscivo a vivere bene le giornate. Andare nell’archivio, fare le ricerche, aprire le foto, tutte cose che mi inducevano a non voler proseguire. Ma quella volta ho visto un paio di clips di Charles e ho pensato che avesse molto talento, così siamo andati avanti con più decisione, volevamo portare a termine il progetto del film».

Così è iniziata la raccolta delle testimonianze. «Un lavoro lento, ci sono voluti anni per prendere la giusta distanza. Quando morì Davide, non mi ero resa conto di quanto fosse già conosciuto nel mondo. Al funerale c’erano cinquecento persone, il New York Times ha voluto scrivere un articolo, la CNN ha chiamato per un servizio».

Tutto questo è sempre stato un modo per tenere viva la memoria ma, secondo Francesca, anche un modo per uscire dalla superficialità con cui vengono raccontati certi fatti. «Mi trovavo a cena, e le persone dicevano: sai è morta questa persona. E poi la conversazione continuava su un vestito, su un bell’appartamento in vendita, su un viaggio. Per me non poteva essere questo il modo per tenere viva la memoria di un ragazzo. Per questo, ho accolto chi ha voluto fare un lavoro più approfondito, più serio, sulla vita di Davide».