Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.

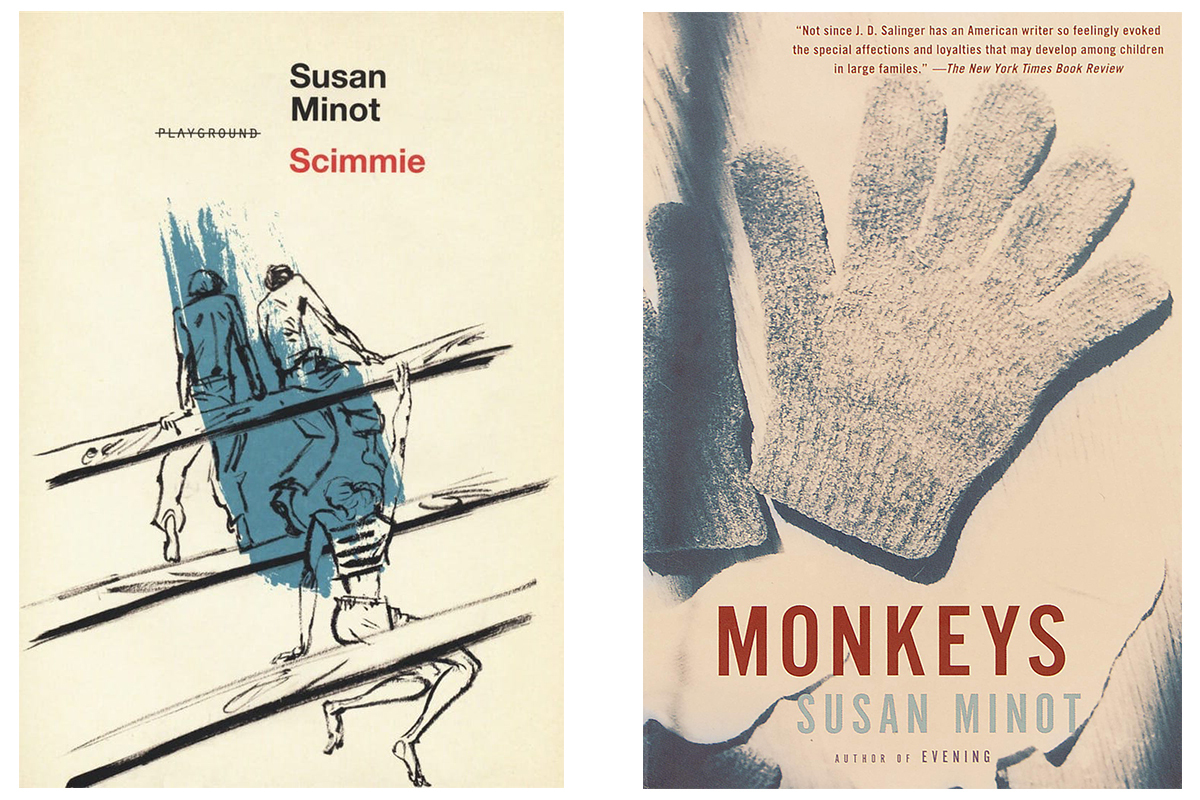

Susan Minot riscoperta, e indispensabile

Un incontro con l’autrice e sceneggiatrice di Io ballo da sola in occasione dell'uscita della nuova edizione di Scimmie, l'acclamato libro d'esordio pubblicato per la prima volta nel 1986.

Quando uscì negli Stati Uniti, Scimmie (appena riproposto in Italia da Playground, nella traduzione di Bernardo Anselmi) fu considerato una boccata d’aria fresca per la narrativa americana. Nel 1986 dominavano le scritture sincopate e sospese dei minimalisti, «less is more» si ripeteva allo sfinimento. Per lingua e struttura il libro guardava altrove. Il Time si chiedeva come potesse una così giovane scrittrice del New England, fresca di laurea alla Columbia, miscelare così abilmente commozione e gusto per il macabro (la loro idea di macabro è curiosa), Alice Munro lodava la capacità di Minot di «andare incredibilmente a fondo nella vita familiare con passo solido e tranquillo», Fernanda Pivano era sorpresa per l’abilità di restituire le «piccole manie» e «le fragili aggressività». Scimmie è un romanzo a episodi che si svolgono nell’arco di una decina d’anni, e non sono necessariamente i fatti emblematici a connetterci con questa scrittura, piuttosto è l’attrattiva dolcemente torbida di questa confessione velata a tirarci dentro, costringendoci a scegliere un punto di vista o a prendere le difese di qualcuno. Minot ha scelto di non raccordare gli episodi: ogni volta ricomincia daccapo, ogni volta ci mostra il suo talento nel muovere otto o nove personaggi nell’arco di poche pagine (sette fratelli, genitori, altri attanti occasionali) come se fosse il primo appuntamento, denudandoli spavaldamente. Il lettore non può sfuggire perché capisce benissimo che ciò che dice è tutto vero.

ⓢ Concentriamoci su quando ha scritto Scimmie, più di trenta anni fa. Come scriveva a quel tempo? Mi sembra che il suo metodo di lavoro sia rimasto lo stesso: pensare le storie in episodi che possono essere letti indipendentemente, ma la somma degli episodi costituisce qualcosa di più grande – nel caso di Scimmie un romanzo. La sua peculiarità è estrarre il materiale direttamente dalla sua biografia, rimanendo a pochi centimetri. Volevo chiederle: ha immaginato questi episodi tutti insieme, li ha scritti in quest’ordine? Come ha costruito il libro?

La forma racconto è la modalità narrativa da cui mi sono sempre sentita attratta, fin da quando ho iniziato a scrivere. Dopo aver finito “Nascondersi”, che in effetti parla di una famiglia numerosa come la mia ed è ambientato in un New England proprio come il mio, mi sono resa conto che avevo attinto a piene mani dalla mia vita, e subito dopo mi sono resa conto che avevo dentro altre storie che avrei voluto raccontare e che queste storie coprivano un arco temporale di dodici anni. Da qui è cominciato tutto. Dopo qualche tentennamento ho deciso che avrei scritto la storia della famiglia Vincent a capitoli, in modo che ogni storia potesse essere letta separatamente, ma allo stesso tempo volevo che quella storia ne formasse una più lunga e compatta.

ⓢ Alcuni di questi episodi sono stati pubblicati sul New Yorker come racconti, altri sono usciti su Grand Street, che a quel tempo era letto da tutti gli editor più importanti dell’editoria americana. “Nascondersi” ha vinto il Pushcart Prize nel 1984, due anni prima dell’uscita di Scimmie. Può raccontarci com’è andata, com’è successo che lei – un’esordiente di talento – sia finita sulle pagine delle più prestigiose riviste del mondo?

Credo che dovremmo chiederlo agli editor. Io non ho fatto altro che mandare il racconto a Grand Street, e loro hanno deciso di prenderlo. L’editor si chiamava Ben Sonnenberg e devo dire che mi ha dato un grande sostegno; la sua guida e la sua intelligenza mi hanno accompagnato per i successivi trent’anni.

ⓢ “Nascondersi”, che apre il romanzo, è narrato in prima persona da Sophie; in “Il Giorno del ringraziamento” e in “Il blues delle feste” nonostante ci sia la terza persona il punto di vista è ancora quello di Sophie e del suo sguardo malinconico; sembra sia lei a dirigere la scrittura. Non credo di dirle qualcosa di nuovo affermando che lei è Sophie. Le va di parlarne?

La voce narrante di “Nascondersi” contiene in effetti il punto di vista che avevo pensato all’inizio, e in più di un racconto compare come «occhio». Volevo però raccontare questa famiglia mettendo al centro anche gli altri Vincent – Gus in “La paghetta” e Sherman in “L’incidente” – per ottenere una prospettiva prismatica sull’intera famiglia. Si potrebbe dire che Sophie sia il personaggio in cui mi identifico di più, ma quando ho assunto il punto di vista degli altri personaggi mi sono tenuta altrettanto vicina.

ⓢ Cosa ne pensa dell’etichetta di «romanzo minimalista» che hanno affibbiato a Scimmie?

Alla fine degli anni Ottanta etichettare un’opera come «minimalista» era una consuetudine, un modo per indicare la resa stilistica di una certa «aria» che pervadeva le storie. Credo che fosse inevitabile che finissi nel mucchio. Non amo queste etichette o definizioni. Ma se proprio dovessi descrivere in una parola la mia prosa sceglierei la «brevità» di cui parlava Samuel Butler.

ⓢ Come è successo ai giovani Glass di Salinger, i figli dei Vincent attraversano un periodo difficile, specie dopo la morte della madre. A differenza dei Glass, Seymour in particolare, però, non si chiudono in derive mistiche o egotiche ma rimangono ancorati alla realtà. Pensa di essere stata influenzata da Salinger e dal suo sguardo semi-identificativo sui Glass (anche i Vincent sono una famiglia numerosa, anche lei sceglie nove episodi…)?

Salinger e i giovani Glass mi hanno sicuramente affascinata e ispirata. Credo che analizzare il modo in cui altri artisti di talento ritraggono qualcosa di familiare sia un’ottima palestra: soprattutto capire come e perché alcuni aspetti vengano interiorizzati, mentre altri sono lasciati in disparte. Salinger mi ha sbalordita fin dalla prima volta, e continua a farlo. È un genio.

ⓢ Alla fine di “Il blues delle feste” Sophie sente che il tramonto ha una forza terrorizzante. Questa scena mi ha riportato alla luce dolorosa – una luce che suona a morto – di alcuni racconti di John Cheever, scrittore con cui condivide un forte legame con il Massachusetts e le sue ambiguità (le ombre, il mare, il buio, le tempeste, i fiumi, la vegetazione, le case…). Pensa di essere stata ispirata?

Non vedo come uno scrittore possa leggere Cheever e non esserne ispirato. Si parla spesso dell’aspetto materiale delle sue storie mentre io credo di esser stata influenzata dal suo modo accurato di rendere un’atmosfera – come dici tu – e da come i dettagli dei suoi racconti ti sorprendano ogni volta. Ma quel che è certo è che non sono mai riuscita a rendere come lui la mia ossessione per la luce.

ⓢ Sophie è permeata da una sottile tendenza suicida, tanto che la madre si fa promettere che non si sarebbe tolta la vita prima dei diciotto anni. Dopo la morte della madre, Sophie prende il suo posto, almeno nei confronti della sorellina Minnie. Quell’afflato suicida era solo temporaneo o qualcosa di più profondo?

Questa domanda non me l’aveva mai fatta nessuno… sono con- tenta! Credo che la malinconia di una adolescente sia profonda e cupa – e abbia spesso tendenze suicide – e se da una parte in certe persone la malinconia può diventare preponderante, e in Sophie accade, dall’altra dubito che il suo istinto suicida sia diverso da quello di tante teenager. Quando ci si occupa di qualcun altro – come Sophie fa con Minnie – emerge una nuova dimensione che forse la aiuta a renderla più naturalmente legata al mondo.

«Credo che vedere le cose con lo sguardo di un altro ci aiuti ad alleggerirci del fastidioso peso di noi stessi»

ⓢ Alcuni dei suoi fratelli non hanno apprezzato – sto semplificando – il modo con cui lei ha rappresentato suo padre e altre vicende. La cosa bella e assurda è che negli anni alcuni di loro (siete sette fratelli, come i Vincent) hanno pubblicato libri di narrativa sullo stesso periodo, con la stessa atmosfera, con le stesse storie. È come se la tragedia della morte di sua madre e l’uscita del suo libro abbiano innescato la loro voglia di raccontare la loro versione della storia. Cosa ne pensa di tutti questi racconti sulla vostra famiglia? Che sensazione ha quando li legge, ha paura?

I fratelli che hanno scritto a loro volta opere (di cui io sono una grande estimatrice) sono quelli rimasti meno turbati dalla mia «versione». Grazie alla scrittura hanno capito che la propria prospettiva permette di vedere e descrivere la vita da un’angolatura nuova. Non so se sia stato il mio libro a ispirarli. Non ho mai paura di leggere le loro cose… anzi, provo ammirazione, e mi piacerebbe molto calarmi nel loro punto di vista. Credo che vedere le cose con lo sguardo di un altro ci aiuti ad alleggerirci del fastidioso peso di noi stessi.

ⓢ In un’intervista ha dichiarato che scrive per capire quali erano i suoi pensieri in un certo momento della sua vita, e da come si è evoluta la sua carriera artistica sembra che abbia voluto proseguire questa ricerca anche in altri ambiti come la pittura ad acquerello. Questo modo di lavorare – lento e ad ampio raggio – la aiuta a guardare le parole dalla giusta distanza? Quanto tempo impiega per scrivere un racconto? Quando sente che è finito?

Non so dirti se lavorare in modo così lento sia di aiuto per quello che voglio ottenere ma è il solo modo in cui sento di dover procedere. Immagino che sia comune a molti scrittori. Un mio insegnante – ti parlo dell’inizio della mia carriera – sosteneva che scrivere qualcosa di buono è faticoso e richiede tante revisioni, riflessione e tempo, anche se alla fine può sembrare una cosa buttata giù all’impronta. Se tutte le intuizioni scritte su due piedi fossero degne avremmo parecchi scrittori in più… invece ci vuole una dose extra di scavo, riflessione, modellamento e rimodellamento per scrivere un buon racconto.

ⓢ Quando ha lavorato alle sceneggiature di Io ballo da sola, il famoso film di Bertolucci, e a Un amore senza tempo (stavolta con Michael Cunningham come co-sceneggiatore), tratto dal suo romanzo Evening, si è dovuta confrontare con le immagini. Com’è stato vedere le sue parole trasformarsi in un film? Che differenza c’è rispetto alla trasformazione che ottiene con gli acquerelli?

Mi sento di dire che le immagini sono l’elemento principale della mia opera (di tutte le mie opere?) ma che le immagini in una sceneggiatura sono tutt’altro paio di maniche. Sullo schermo le immagini sono esattamente quelle che presenti tu – non puoi prenderne le distanze –, mentre in narrativa le immagini che crei sono veicolate dalle parole e sta al lettore evocarle e visualizzarle: un film ti coinvolge in maniera più immediata; nella scrittura il coinvolgimento è più profondo e il lettore partecipa con maggiore attenzione. Le immagini che dipingo ad acquerello sono un’altra cosa ancora: fermano il tempo e non si muovono più, non cambiano mai.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.