Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.

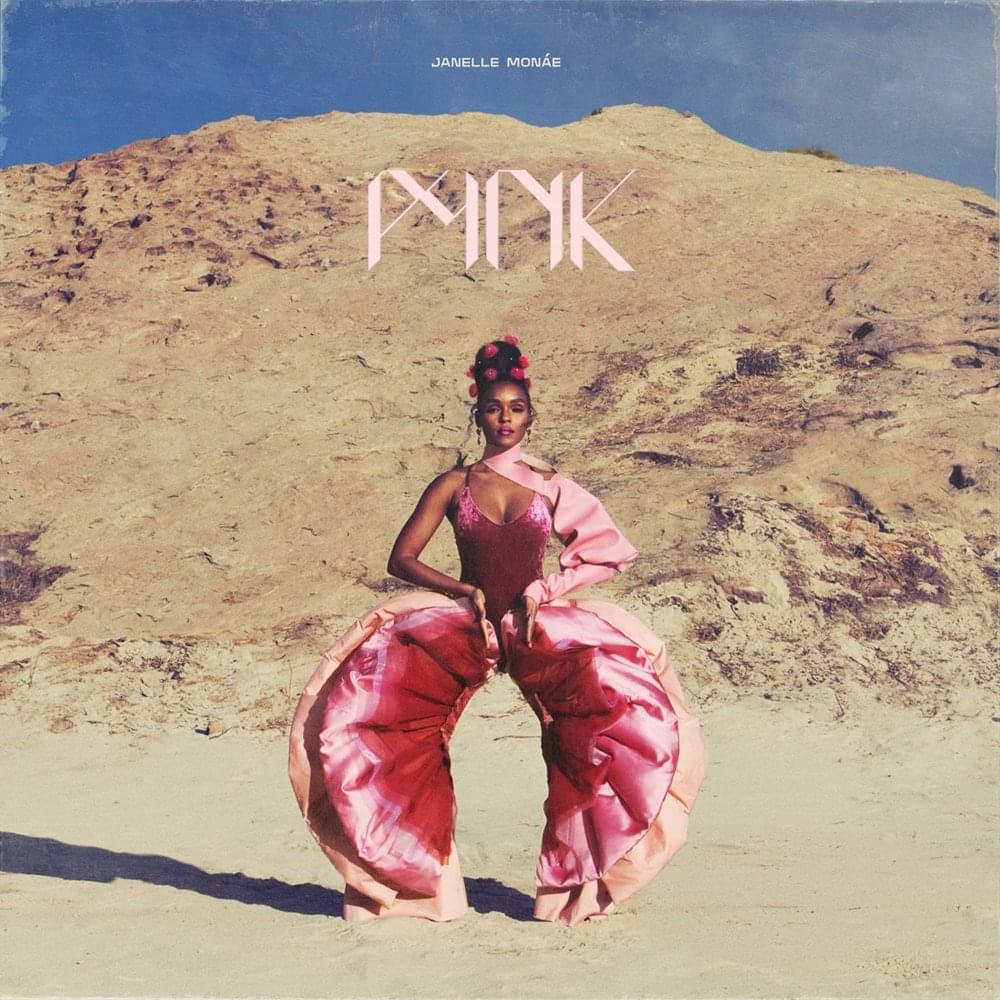

Janelle Monáe, da androide a donna reale

Nel suo ultimo disco, che arriva dopo 5 anni di silenzio, la cantautrice e attrice che ha fondato la sua carriera su un alter ego robotico ha deciso di riappropriarsi di sé.

Il 27 aprile è uscito l’ultimo album della cantautrice e attrice Janelle Monáe, accompagnato da un ambizioso video che lei definisce “emotion picture”, ovvero una specie di mini film che unisce diversi brani e li collega raccontando una storia, con tanto di stacchetti da serie tv (come sappiamo c’è tutta una tradizione a riguardo, basti citare due casi fondamentali come il capolavoro di Kanye West Runaway e l’acclamato visual album Lemonade di Beyoncé). In Dirty Computer, questo il titolo, Monáe sviluppa una poetica distopica che già aveva introdotto in tempi non sospetti (ovvero molto prima di Black Mirror e The Handmaid’s Tale e di tutto il trend della distopia femminile) con i primi album The ArchAndroid (2010) e The Electric Lady (2013).

Figlia di una bidella e di un netturbino (come raccontavamo già qui), Monáe si è affacciata alla carriera musicale con un’identità regolata da leggi inventate da lei: per anni si è fatta vedere vestita solo con completi da uomo rivisitati in uno stile più femminile, che definiva la sua “divisa da lavoro”. Non ha mai nemmeno provato a incarnare il ruolo di sex symbol, non le è mai interessato: ha da subito delineato una sua poetica specifica, inventandosi un alter ego: l’androide Cindi Mayweather, che, come racconta nella super storia di copertina che Rolling Stone Usa le ha recentemente dedicato, le ha permesso di tenere al sicuro le sue vulnerabilità e la sua vera identità. Per anni ha rilasciato interviste e presenziato agli eventi mondani nei panni dell’androide misterioso, senza doversi troppo svelare, concentrandosi soprattutto sull’arte, sulla musica (è famosa per le sue collaborazioni di altissimo livello, a partire da Prince) e sulla sua passione per la fantascienza.

Oggi che l’immaginario distopico è diventato più attuale che mai, Monáe si è mostrata fedele ai suoi temi prediletti (Dirty Computer è ambientato in un futuro prossimo dove la differenza e l’individualità sono state messe al bando e le persone sono computer infetti da formattare) ma anche di liberarsi del ruolo che aveva deciso di interpretare: ora, dice, è diventata una donna, ed è pronta a mostrare se stessa, in carne e ossa. Recuperando il tempo perduto per colpa di tanta discrezione, la stampa ha subito calcato la mano sulle dichiarazioni riguardanti il suo orientamento sessuale. C’è da dire che il video “Pynk”, una vera e propria ode alla vagina («Lasciate che la vagina abbia il suo monologo», canta in un altro pezzo dell’album), ha fatto da perfetto apripista (da notare la presenza di Tessa Thompson, che si vocifera sia la sua fidanzata). Nel corso dell’intervista Monáe ha dichiarato di essere pansessuale, che non significa sentirsi attratti da persone di entrambi i sessi (quello è essere bisex) ma amarle a prescindere dal genere a cui appartengono (la sfumatura è molto sottile, sì).

A livello di influenze, Monáe attinge dallo stile e dalle sonorità del suo grande amico nonché consigliere artistico e spirituale Prince, si fa aiutare da Brian Wilson dei Beach Boys e Stevie Wonder, tra gli altri. Il suo esordio del 2010 tirava in ballo Metropolis (1927) di Fritz Lang, trasformando il robot cattivo nel messianico salvatore di una comunità minoritaria di androidi. The Electric Lady sfidava gli stereotipi razziali, affermando il primato dell’influenza culturale nera negli Stati Uniti. Questi due lavori precedenti, però, erano musicalmente più caldi, imprevedibili e sofisticati. Dopo un po’ di ascolti Dirty Computer si rivela decisamente più debole (i brani sono semplici, ripetitivi e si consumano con incredibile velocità), dedicando però ancora più spazio ai temi della sessualità, dell’orgoglio nero, della necessità di combattere i pregiudizi e non farsi scoraggiare dalle differenze di classe. Negli Usa ha ricevuto recensioni entusiaste. Il New York Time Magazine gli ha dedicato un approfondimento lunghissimo in cui Jenna Wortham spiega come e perché secondo lei Janelle Monáe ha finalmente trovato la sua voce.

Insomma, anche a prescindere dalla qualità musicale, l’album ha attirato un livello di attenzione mostruoso (i primi commenti che appaiono su Youtube: «Sono contenta che questa cosa esista», «Capolavoro», «Merita il Pulitzer», «Credo di aver finalmente trovato la mia Beyoncé», «È la cosa più bella che abbia mai visto»). È un’altra conferma del consolidamento della cultura black nel mainstream, dimostrata da film come Get Out, Black Panther e Moonlight (non a caso, nello splendido film di Barry Jenkins, Premio Oscar 2017, Monáe interpretava il ruolo della tenerissima madre adottiva di Chiron, il protagonista magrolino, gay e bullizzato che da grande diventa un massiccio spacciatore coi denti d’oro: nelle interviste l’attrice ha fatto capire che quelle del film erano realtà che lei stessa conosceva bene).

Nel disco Monáe esprime il suo parere anche su uno dei prodotti peggiori della dura realtà, Donald Trump, e canta: «If you try to grab my pussy / this pussy grab you back». Peccato, viene da pensare, che il mondo reale non riesca ad allinearsi con i valori sventolati dalle nuove evoluzioni della cultura pop. Ma Monáe non è una pasionaria di facciata o dell’ultim’ora: confida davvero nel potere dell’arte di cambiare le cose, e ha mescolato musica e impegno politico fin da quando aveva 20 anni (ora ne ha 32). È una che va in giro a dire cose tipo: «Sono nata in una famiglia proletaria, ma la povertà non è mai stata un limite, ha stimolato la mia immaginazione e la mia creatività». Visti i suoi risultati, come non credere che sia davvero possibile?

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.