Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.

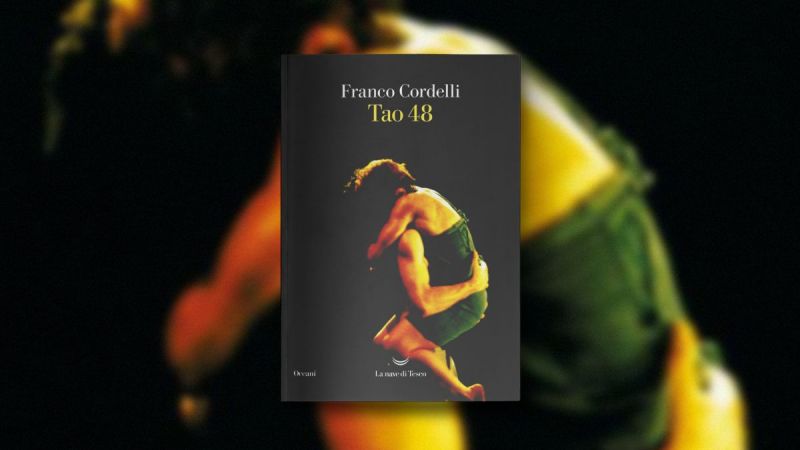

Franco Cordelli in eterna resa dei conti

Intervista allo scrittore e critico teatrale romano in occasione dell'uscita della sua nuova raccolta pubblicata da La nave di Teseo, Tao 48.

Nel Duca di Mantova, romanzo che ha dato a Cordelli qualche guaio giudiziario, a un certo punto la voce narrante si chiede: «Perché scrivo? E perché, oggi, questa trance agonistica? […] perché mi ostino a scrivere romanzi? Non sono un romanziere, men che meno un narratore». Era il 2004, l’èra berlusconiana. Poco più avanti il narratore, coincidente con l’autore, confessa che un amico gli ha detto che il libro è «tutto, tranne che un romanzo, è un diario tematico, un taccuino gotico – il riassunto delle mie (e nostre) pulsioni di rigetto». È vero, Cordelli ha sempre scritto una narrativa incatalogabile, personale, angolata ed escludente: il suono del suo passo è quello del journal, del memoriale in eterna resa dei conti, un esercizio di memoria (quella di Cordelli è proverbiale) nel carcere dei nomi, dove «i tempi e le forze in campo non collimano quasi mai».

In Tao 48 la rete di persone, date e coincidenze è inestricabile – se non per chi ha letto gran parte delle opere di Cordelli (articoli compresi) – eppure a un certo punto ogni elemento trova il suo posto in una esemplare autobiografia di sbieco di uno scrittore a Roma. «Possiedo, in un certo senso, una città, questa, Roma con la sua toponomastica a me nota meglio che a un tassinaro che eserciti il mestiere da vent’anni (tranne, per la verità, quattro o cinque quartieri che odio)». Una rete di strade legate dall’energia dei nomi; tutte le persone che si incontrano in queste pagine sembrano colte nell’estraneità dello smarrimento e nell’estemporaneo – viste in lontananza. Tao 48, se lo si guarda dall’alto, è una topografia di luoghi che emergono come rovine del ricordo, le testimonianze di una vita, convitati di pietra nella cerimonia del raccontare: l’infanzia a Porta Pia («a quel varco nel muro era rimasto devoto»), la libreria di piazzale Flaminio o le lezioni di americanistica di Zolla quando analizzava L’orso. Una Roma dello spirito, con i suoi rosa e giallo dominanti, le palazzine scolorite e tentativi di vegetazione urbana: «Una bellezza così estesa, imprevedibile, architettonicamente strutturata». E poi «l’enormità di Roma risorgente» e la cupola di San Pietro che spunta sempre quando non te l’aspetti, «solenne, imperscrutabile, oppressiva». Ogni tanto ci si ritrova in periferia, la Roma sfocata dei confini. «Corviale era una malattia, un vizio, una bandiera. […] v’erano due mondi: uno complice di Roma, l’altro del suo mare». «Corviale» è il racconto più lungo e trasformativo. «Me l’ha commissionato Giulio Einaudi per un’antologia che non s’è più fatta, ma io l’ho fatto diventare un romanzo». Un inchino a terra. «Fino all’ultimo sono stato in dubbio se inserirlo o meno».

Cordelli è colpito dalle accelerazioni del delitto perché moltiplica l’entropia, e in Tao 48 troviamo il rapimento Moro, il caso Cesaroni, l’uccisione di Marta Russo alla Sapienza, l’omicidio di Reggiani a Tor di Quinto: «Ciascuno di noi rischia d’essere catapultato nell’estraneità molto più di quanto non creda o tema». Via Poma diventa via Nicotera, ma è lo stesso perché Cordelli diventa uno scrittore di cronaca, un milite «catapultato nell’estraneità molto più di quanto creda o tema». A indagare c’è lo stesso Moroni («rappresentante della parte maggioritaria dello Stato») che Cordelli aveva allevato nel suo romanzo mondadoriano Pinkerton, ma Moroni è il nome di una via dalle parti di piazza Bologna dove Cordelli è vissuto da adolescente. Ma come si lega la brutta storia della studentessa ammazzata con Viktor Šklovskij? Con lo sforzo richiesto dalla ricostruzione, con un intrico amoroso che permuta donne e volti, tempi e luoghi – questa è la pura tensione della narrativa di Cordelli. «La letteratura non è un commento alla vita?», chiede Emilia a un certo punto. «Se i fatti distruggono la teoria, tanto meglio per la teoria». I delitti in quanto violazioni attirano Cordelli perché scombussolano i rapporti e scatenano processi incontrollabili di associazioni mentali, e quando si discorre con lui avviene lo stesso. Si inizia con Fellini, mettiamo, e si finisce su Kleist per poi approdare a Emidio Greco e riatterrare su Del Giudice: le associazioni e i salti sono rapidi, sensoriali. «A me prima di tutto interessa ciò che penso io, cioè quello che io sento essere giusto, equilibrato, esatto». È una regola d’accoglienza, non fraintendetela; avere chiara la propria posizione è essenziale per confrontarsi su un’altra.

Nell’arco del libro compaiono una manciata di donne, sempre le stesse, oserei dire sostanzialmente due, Costanza e Miranda (in sottofondo ci sono pure Emilia e Elena), che accompagnano la crescita, la maturazione dell’uomo, rimanendo inalterate, laurapetrarchescamente. Donne sinonimo di storie che finiscono o quasifiniscono «per lo stesso motivo: […] volevano un figlio». Sono sempre rapporti sproporzionati dalla differenza d’età.

Il primo racconto che ha scritto, mi confessa, «si chiamava Milè e il fuoco, e ebbi l’ardire di farlo leggere a Niccolò Gallo. È sul rifiuto della paternità. Avevo vent’anni e mi era chiaro che non volevo diventare padre». In un altro racconto si torna alla differenza d’età: «I venticinque anni che lo separavano da Irene rendevano tutto verticale: innalzavano, di fatto, il loro rapporto; lo investivano di timore e tremore». «Perché Tao 48?», gli chiedo, seduti in un ristorantino di Ponte Milvio mentre Cordelli sgombra il tavolo perché non ha ancora fame. «Perché mi piace il suono», e segue lunga e incurvata spiegazione. In due parole: Tao sta per «Terapia anticoagulante orale»; 48 è il numero di pezzi («né novelle né racconti») inizialmente pensato per la raccolta (e probabilmente qualche altra cosa), anche se nell’indice vi accorgerete che sono 32 – mancano, per esempio, il 3, l’8 (numero feticcio), il 12, il 40 –, e la sensazione è che quei vuoti siano solo un’interpretazione di come scegliere quarant’anni di scritture brevi, quasi sempre inedite di uno scrittore, che ammette di non amare questa forma di narrativa. Che poi narrativa, si è capito, non è la parola giusta. È una convivenza di duplicazioni del sé – più o meno dilavate – un biografismo spurio che ricorda quello di Bachmann, Frisch, Gombrowicz, Isherwood.

«E i titoli dei singoli racconti?»

«Fanno parte di una parabola esistenziale-intellettuale, diciamo, o intellettuale-riflessiva. Prendi “Purificazione”, “Cessati Spiriti”, o “Fornaci”, che poi è il racconto più vicino alla morte. Sembra la contemplazione della morte di papa Wojtyla, ma potrebbe essere chiunque altro. Ci sono elementi disparati e diversissimi rimescolati, è così che la mia autobiografia diventa racconto. Per esempio “Tre orologi”, dove si parla di Marta Russo, attacca con una scena di sesso mai avvenuta a via dei Tre Orologi, sebbene io abbia avuto un’amante lì. E poi la donna a cui penso è un’altra ancora e non è quella con cui ho visto Šklovskij, che conoscevo per i fatti miei, ma è quella che avrebbe potuto avvicinarmi a lui».

«Lo sai che pure stavolta ti diranno che sei uno scrittore oscuro?», gli dico, mentre valutiamo se attaccare il pane. La risposta d’istinto me la risparmia e gestisce con una lenta bevuta una pausa pensosa. Nel frattempo gli leggo il finale di “Paradiso”, il primo racconto: «[…] non c’è nulla che non sia per ciascuno di noi oscuro, oscuro più di quello che pensiamo – e di quello che diciamo».

«Ognuno ha la pena in sé stesso. Per me conta l’evocazione».

«Anche se rischi di non arrivare a parecchi lettori?»

«Sì».

«Anche se rischi di non essere pienamente riconosciuto come scrittore?»

«Sì».

«Negli anni questa cosa ti ha fatto soffrire?»

«Direi di no. Ho sofferto per due o tre anni del successo esplosivo della generazione dopo la mia. Mi ricordo una copertina, forse del Magazine Littéraire. C’erano disegnate le facce di Del Giudice, Busi, Pazzi, De Carlo, e un altro, non ricordo. È stato un momento di sofferenza perché loro erano venuti dopo e a me sembravano… insomma, non li prendevo molto sul serio. Loro erano stati tradotti e io e tutti i miei coetanei – la generazione del Quaranta e Cinquanta – arrancavamo un po’. L’altro momento fu quando la traduzione francese di Guerre lontane, pronta per la stampa, non fu pubblicata. Fu rocambolesco. L’editor che aveva acquisito il libro lasciò la casa editrice senza portarselo dietro; poi venne preso da un piccolo editore di Reims ma fallì pochi mesi dopo. Lì mi misi l’animo in pace. Mi dissi: “Il mio destino è questo”, e non ho più sofferto».

«In un racconto scrivi: “Diciamo la verità, Cordelli, tu di capolavori non ne hai scritti”. Non esattamente la testimonianza di un animo sereno rispetto al riconoscimento della propria opera».

«Ora sono sereno».

«Vabbè, però ti sei incazzato un sacco di volte».

«Sì, specialmente per i giudizi di certi amici sugli scrittori del momento».

«Immagino tu ti riferisca soprattutto a Troppi paradisi di Siti».

«Sì, fu una cosa furibonda. Non riuscivo a capacitarmi perché piacesse fino a quel punto, ma ora vedi che non se ne parla più».

«Una volta Pampaloni ti ha definito “un moralista dell’avanguardia”, uno che delle cose cerca “il nocciolo dell’irrazionale”, ti ritrovi ora in questa definizione?»

«Non la capisco molto. Credo si riferisse alla mia posizione critica nei confronti dell’avanguardia. Considera che io mi sono formato nell’avanguardia e sono stato uno scrittore dell’avanguardia. Per me, al di là di ogni discorso sugli esiti, conta più che altro la struttura, come si mette insieme il materiale – più di come si scrive. Le cose di Balestrini e Sanguineti, per esempio, tra qualche anno non sarà più possibile leggerle. Moravia diceva che la struttura è un fantasma. Tendiamo a confondere la struttura con l’architettura. Tutto conta, certo, ma la struttura è l’aspetto più importante. Per esempio nell’Orso la struttura coincide perfettamente con l’architettura, poi a un certo punto nel quarto capitolo succede qualcosa, ed è lì che lo scrittore spariglia».

«Come hai trovato la tua forma e il tuo tono? Ricordi il momento?»

«Li ho prima teorizzati, poi li cercati scrivendo… l’ho sentito in modo chiaro durante la stesura di La democrazia magica. Mi sono reso conto di essere uno scrittore e che potevo fare quello che volevo, che non dovevo per forza raccontare una storia che avesse un principio e una fine o un senso morale. Ma l’avevo fatto dall’inizio».

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.