Un ex dipendente sta raccogliendo e pubblicando decine di accuse nei confronti dello chef René Redzepi: si va dagli abusi psicologici alla violenza fisica.

Un tempo fare il presidente di giuria ai festival del cinema era (per lo più) un onore. Specie quando capitava di guidarne uno dei Big Three: Cannes, Venezia e ovviamente Berlino. La cosa peggiore che poteva capitare era che decenni dopo qualcuno ti sputtanasse pubblicamente (vedi quanto successo a David Cronenberg con il compagno di giuria e gola profonda Maurizio Nichetti). Anche se, in realtà, un aneddoto del genere non è forse un ulteriore tassello nel mosaico di una leggenda artistica? Arrivare alla presidenza, decidere di Palme, Orsi e Leoni d’oro, cambiare la carriera a colleghi dimenticati, dando una mano anche agli eterni snobbati: una bella iniezione di ego e una mezza vacanza, tutto spesato, in tre città magnifiche del Vecchio continente, vedendo film su film, intrecciando relazioni nell’industria, con l’unico cruccio di avere abbastanza cambi per tutti i red carpet.

Questa però è storia vecchia, perché fare il presidente di giuria ai festival è una questione sempre più spinosa. La spada di Damocle che penzola sulla testa di tutte le giurie è la conferenza stampa di apertura, ormai sempre più vissuta come la marcia verso il plotone d’esecuzione. L’ultima vittima è il regista tedesco Wim Wenders, il presidente della giuria della Berlinale e oggetto di una polemica così violenta che, a tre giorni dall’apertura della 76esima edizione del festival, non è ancora scemata.

Questi i fatti. Primo giorno di festival: alla conferenza stampa che precede la cerimonia d’apertura, il blogger e attivista tedesco Tilo Jung chiede a Wenders la sua opinione sui rapporti economici tra Berlinale e Stato di Israele, chiedendogli se questi rapport non siano un modo per tenersi buono un festival che solo l’anno scorso ospitava e premiava il documentario palestinese No Other Land. Wenders risponde con una serie di frasi molto, molto infelici, che riporto e traduco integralmente: «Sì, i film possono cambiare il mondo. Non in senso politico. Nessun film ha mai davvero modificato il punto di vista di un politico. Tuttavia, possiamo influenzare il modo in cui le persone immaginano la propria vita. Esiste una grande frattura su questo pianeta tra chi aspira a vivere la propria vita liberamente e i governi che hanno opinioni diverse. Credo che i film possano mettere in luce quella frattura. […] Dobbiamo restare fuori dalla politica. Se realizziamo film intenzionalmente politici, entriamo nel campo della politica. Ma noi siamo il contrappeso della politica. Siamo l’opposto della politica. Dobbiamo fare il lavoro delle persone, non quello dei politici».

Il regista sembra intendere che il cinema fa un lavoro diverso dalla politica: certo che può influenzarla, ma ha un linguaggio e un compito differenti, che dovrebbero essere l’oggetto del lavoro di una giuria di un festival. Le sue parole ricordano molto quelle di Juliette Binoche, presidente di giuria lo scorso autunno a Venezia, incappata in una polemica simile per aver detto sostanzialmente la stessa identica cosa, ovvero che un film non dovrebbe essere premiato solo per il suo messaggio politico e che il compito della giuria è quello di valutare prima di tutto il valore cinematografico e artistico delle opere.

Vale la pena sottolineare anche il contesto in cui si è scatenata la polemica berlinese: parlare di Striscia di Gaza e Stato di Israele in Germania, per un personaggio pubblico, per un tedesco come Wenders, è diverso che farlo in qualsiasi altro Paese d’Europa. Anche se negli ultimi anni l’opinione pubblica tedesca si è sempre più schierata dalla parte dei gazawi, anche se i sondaggi mostrano come sempre più tedeschi pensi che quanto stia accadendo nella Striscia sia un genocidio, rimane una questione storica, la memoria della Shoah, il cui peso nel dibattito pubblico tedesco non può essere sottovalutato né ridimensionato.

È più che comprensibile insomma che Wenders, per età, nazionalità, circostanze, sia titubante a intervenire in una questione che rimane delicatissima presso l’opinione pubblica, specie quando il suo ruolo richiederebbe di giudicare film, non posizioni politiche. Giova poi ricordare che questo tipo di conferenze stampa vengono spesso sfruttate da chi, creator più che giornalista, ha trasformato la “domanda scomoda” in un format che assicura engagement.

Solo che a Wenders questa dichiarazione è uscita particolarmente male. Tanto che le sue parole hanno scatenato l’abbandono del festival da parte di una delle ospiti più attese. All’indomani della conferenza stampa la scrittrice indiana Arundhati Roy ha annunciato il suo ritiro dall’evento (doveva presentare In Which Annie Gives It Those Ones nella sezione Classici) accusando Wenders di voler far calare il silenzio su quello che sta succedendo nella Striscia e chiudendo il suo comunicato con un durissimo «La storia giudicherà chi tace». Una posizione appoggiata da uno dei più importanti quotidiani tedeschi, Der Spiegel, che nel suo commento alla vicenda ha definito inaccettabile il silenzio di Wenders. Le voci della sinistra tedesca hanno tutte criticato più o meno duramente il regista, definendo sua la cautela comprensibile ma deludente.

Al di fuori della stampa tradizionale e tedesca però, una buona parte delle persone comuni e dei commentatori autorevoli che sono intervenuti nella questione non ha sentito l’intera risposta che avete letto prima, ma solo il secondo passaggio, tagliato ad arte e condiviso online già centinaia di migliaia di volte. Inutile qui ripetere la lamentela sullo stato dell’informazione: una lunga risposta non andrebbe adattata in un breve video, ma tra siti dei quotidiani, reel e tiktok, un video che dura più di tre minuti è una condanna all’oblio. Purtroppo, non tutte le figure pubbliche sono in grado di articolare una pensiero complesso nella roulette russa delle domande della conferenza stampa, che coprono qualsiasi branca dello scibile umano, dagli outfit sul red carpet a questioni politico-ideologiche così delicate che persino chi fa il politico di mestiere le maneggia con cautela. Per giunta viene richiesto a questi artisti di farlo con dichiarazioni a prova di decoupage social. Senza dimenticare che per l’algoritmo una frase infelice da rilanciare all’infinito è ancor meglio di una perfetta risposta imboccata da un PR, diplomatica ma capace di deviare dalla questione o di arginare il problema.

Il problema è che la risposta perfetta a una domanda di questo tipo non esiste più. Un no comment non è contemplato, una risposta di circostanza viene bollata come tale, dichiararsi non all’altezza del quesito significa appiccicarsi un bersaglio sul petto. Prendere posizione in maniera netta scatena la stampa e la tifoseria dello schieramento avversario, perché ogni guerra, crisi umanitaria o questione politica ha le sue tifoserie. E ammettiamolo: dagli artisti pretendiamo sincerità ma siamo pronti a farli a pezzi se non sono ideologicamente schierati nel nostro campo.

Wenders la sua colpa ce l’ha, sia chiaro: presiedere al Festival di Berlino significa, senza ombra di dubbio, avere a che fare con la politica e da regista tedesco dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro. Dei tre grandi festival cinematografici europei, infatti, la Berlinale è quello che ha fatto della posizione politica una questione identitaria, diventando la casa di chi una patria cinematografica e geografica non ce l’ha. Non è un caso se i due registi iraniani Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, attualmente detenuti in Iran, presentarono qui l’anno scorso Il mio giardino persiano. Anche Venezia e Cannes hanno ospitato artisti esuli e dissidenti politici, ma mai in maniera tanto sistematica e orgogliosa. Arrivare a Berlino e dire “La politica? No grazie” significa non aver compreso le aspettative che esistono attorno al festival.

Festival che però è in profondissima crisi identitaria, incapace di trovare una formula che lo riporti al prestigio e all’importanza dei due concorrenti. Basta guardare all’instabilità della sua leadership artistica: Thierry Frémaux guida il Festival di Cannes da venticinque anni, Alberto Barbera è direttore artistico della Mostra di Venezia dal 2012, riconfermato fino al 2026. Negli stessi anni, la Berlinale ha cambiato tre direttori: Dieter Kosslick, poi dal 2020 al 2024; Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek; infine Tricia Tuttle, che ieri ha pubblicato un comunicato stampa in difesa della giuria, che recita: «È cruciale per noi esprimere la nostra posizione in difesa dei nostri autori, in particolare della nostra giuria e del presidente della giuria. Alcune delle informazioni circolanti prendono le dichiarazioni dalle conferenze stampa e le decontestualizzano, non solo dall’intero novero delle discussioni ma anche dalla vita di dedizione e principi che questi artisti incarnano.»

Quanto finora visto alla Berlinale non fa pensare assolutamente a censure di nessun tipo: il concorso è pieno di titoli politicamente schierati e “scomodi”, non mancano certo voci di registi impegnati. Un approccio che ha creato aspettative precise nei confronti della Berlinale, che però si scontrano con i conti in rosso della stessa, costretta fondere sezioni e ridimensionarsi. Rifiutare gran parte del glam hollywoodiano, privilegiare attivisti alle star internazionali significa inevitabilmente perdere copertura mediatica, sponsor, rilevanza. Guardando al continente bisogna rilevare come quest’anno non c’è un film italiano in concorso o nelle sezioni minori mentre i film francesi sono ridotti al minimo (due circostanze già piuttosto rare se prese singolarmente) e anche nel fuori concorso mancano grandi titoli hollywoodiani. È una scelta di campo precisa e molto radicale, che a torto o ragione va in direzione opposta a Cannes e Venezia. I competitor invece negli anni hanno saputo trovare un mix di glamour e impegno, pop e autorialità, facendo tornare i conti e diventando uno snodo cruciale per l’industria, tanto da pesare persino sulla stagione degli Oscar.

La crisi della Berlinale, senza nemmeno essere troppo melodrammatici, rispecchia quella del paese che la ospita e racconta soprattutto di un festival poco incline a fare compromessi, ma ancora privo del carisma necessario per dimostrare che la sua strategia è vincente. Il problema principale di Wenders, polemiche a parte, sarà che di film davvero belli da premiare quest’anno per ora se ne sono visti pochissimi. Poche star, pochi film belli e tanti scandali non cambiano le regole dell’informazione: il “clippamento” delle dichiarazioni continuerà, che si parli di argomenti frivolissmi o serissimi. È una realtà con cui tutti devono fare i conti: i presidenti di giuria, i festival ma anche noi, il pubblico e i giornalisti, che sulla base di un video di meno di un minuto – decontestualizzato e guardato pure distrattamente, di mestiere – siamo pronti a fare a pezzi una persona e un artista.

Il discorso vale per la Berlinale ma pure le Olimpiadi o ancora, è valso e varrà per il Festival di Sanremo. Sembra impossibile organizzare un evento di portata nazionale (Sanremo), internazionale (la Berlinale) o mondiale (le Olimpiadi) senza incappare in un ciclo continuo di polemiche piccole e grandi. Questo perché eventi di questa portata sono per i loro partecipanti vetrine imprescindibili, dove diventa impossibile sottrarsi al gioco delle dichiarazioni, nella speranza che nella settimana che l’Italia vive in collegamento perenne con l’Ariston non scoppi una guerra, non si verifichi una catastrofe tale da diventare tema della domanda del giorno in conferenza stampa.

Le Olimpiadi, da regolamento, dovrebbero «stare fuori dalla politica», come ha detto Wenders del cinema, ma ospitando atleti con la famiglia impegnata al fronte, raccolti sotto la bandiera degli esuli, fornendo un’occasione di visibilità senza precedenti, finiscono puntualmente per avvicinarcisi. Solo che la situazione non è più quella in cui Tommie Smith e John Carlos alzano il pugno guantato di nero sul podio di Città del Messico: sempre più spesso, quella a cui assistiamo non è una presa di posizione spontanea dei protagonisti, bensì una sorta di “outing” politico.

Basta pensare all’anello di congiunzione tra questi due grandi eventi: Ghali. Dopo aver parlato di genocidio due anni fa dal palco di Sanremo ha visto la sua partecipazione alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina immediatamente osteggiata all’annuncio, per timore di sue possibili prese di posizione. Perché l’artista è scomodo sia quando, come Wenders, si muove con cautela e misura le parole, sia quando, come Ghali, reclama il suo diritto di portare la politica sul palco.

Sotto sotto rimane il problema: non vogliamo sentire l’opinione altrui, non vogliamo veramente dare il tempo a una persona di articolarla. Vogliamo solo sincerarci, prima possibile, il più in fretta possibile, che l’artista che ci piace sia dalla nostra parte. Tanto che, da Michelle Yeoh a Neal Patrick Harris, questa Berlinale sta dimostrando come gli artisti ormai non temono solo di alzare la voce contro i regimi e i tiranni, ma anche di rispondere alle domande di un pubblico che più che curioso sembra inquisitore.

Secondo il nuovo testo del Ddl non è più l’assenza di un sì chiaro a essere decisiva, ma la dimostrabilità di un no: è una differenza importantissima, nonostante si cerchi in ogni modo di deridere e minimizzare la questione.

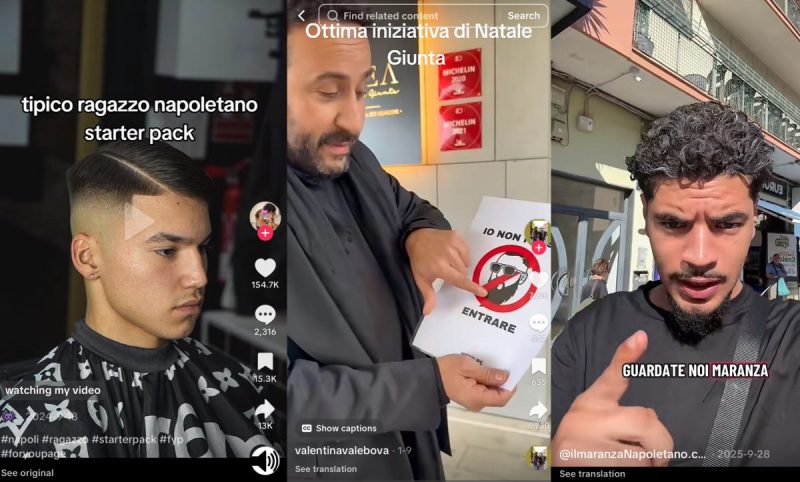

Inventato al Nord, lo stereotipo del maranza si sta diffondendo adesso anche al Sud ma con differenze piuttosto marcate, generando ulteriore confusione attorno a un termine già discriminatorio e strumentale.