Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.

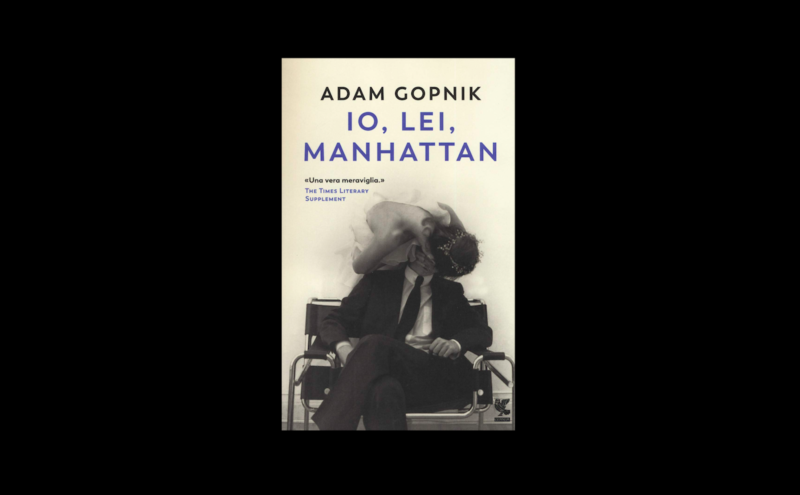

Adam Gopnik e la New York degli anni Ottanta

Una delle più famose penne d’America ci ha parlato del suo nuovo libro e di quando le aspirazioni avevano ancora qualcosa di romantico.

Adam Gopnik è uno «sciovinista delle città». Così almeno si definisce – ironicamente, sì, ma fino a un certo punto – quando gli telefoniamo in un pomeriggio di fine maggio per fare due chiacchiere sul suo libro Io, lei, Manhattan, pubblicato in Italia da Guanda. «Tutti dovrebbero abitare in città, davvero non riesco a trovare una buona ragione per non farlo», prosegue, impenitente nel suo snobismo urbano. Vent’anni fa Gopnik aveva raccontato Parigi agli americani, anzi, a un certo tipo di americani, i lettori del New Yorker. Adesso invece racconta la New York degli anni Ottanta, la New York di SoHo, la New York rampante e spregiudicata di Trump, dove ancora le giovani coppie squattrinate affittavano una topaia a Manhattan, mica a Brooklyn, dove «un giorno servivi antipasti a un cocktail e qualche mese dopo Gordon Lish ti faceva un contratto per pubblicare una raccolta di racconti», e racconta tutto questo a chi non ha avuto la fortuna di viverlo.

La gente faceva carriera: uno cominciava come responsabile della fiction di Mademoiselle, o come responsabile della sezione bevande all’Esquire e, neanche il tempo di voltarsi, era alla guida di una casa editrice

Quando Gopnik è arrivato a New York, in quel periodo, uno dei primi lavori che trovò, dopo qualche improbabile parentesi, fu come revisore di testi a Gq, che a quei tempi si chiamava ancora Gentlemen’s Quarterly. È lo stesso lavoro che capitava nella terza stagione di Girls alla protagonista, Hannah Horvath. Una coincidenza che l’ha colpito e su cui il giornalista e scrittore si sofferma più di una volta in questo memoir. Per lui quel primo impiego editoriale sembrava fin troppo bello per essere vero, il trampolino che l’ha lanciato verso quello che è oggi e che ha sempre sognato di essere; per la protagonista di Girls invece si trattava di un lavoro ingrato, che, ok, le permetteva di pagare l’affitto, ma le tarpava le ali: «Per un mezzo secondo m’ero sentito incline alla critica generazionale: ma questi giovani d’oggi non sanno quanto sono fortunati? Tutto dovuto! Poi però capì che Hannah era terrorizzata all’idea di rimanere inchiodata lì», scrive. La differenza, evidentemente, stava nel contesto storico, perché nella New York degli anni Ottanta, «la gente faceva carriera: uno cominciava come responsabile della fiction di Mademoiselle, o come responsabile della sezione bevande all’Esquire e, neanche il tempo di voltarsi, era alla guida di una casa editrice».

Gopnik, come sa chiunque legga libri e giornali, di carriera ne ha fatta. Da decenni ormai è una delle penne più famose e apprezzate del New Yorker. Tra il 1995 e il 2000 è stato il corrispondente del magazine da Parigi, dove ha incarnato, più e meglio di molti altri, il ruolo dell’intellettuale anglofono à Paris, con tutto ciò che il topos comporta, deliziando i lettori con i suoi “Paris Journals”, raccolti poi nel volume Da Parigi alla luna, uscito in Italia nel 2013. Gopnik sa scrivere con grazia e acume praticamente di tutto, dal cibo alle stagioni: vedi In principio era la tavola e L’invenzione dell’inverno, entrambi editi da Guanda. Se il suo punto debole sta in certe pose autocompiaciute, un’eredità del New Yorker precedente all’era di David Remnick, è anche vero che i cliché se li fa perdonare, perché sa giocarci. Io, lei, Manhattan si trastulla con una certa idea di New York come in un film di Nora Ephron. È il racconto di come Adam Gopnik è diventato Adam Gopnik, ma anche una dichiarazione d’amore: alla Manhattan degli anni Ottanta e, incidentalmente, a sua moglie Martha, la “lei” del titolo. È anche una riflessione sull’inizio di un’era che continua ancora oggi e, non ultimo, una storia di successo che ha un che di consolatorio.

Siamo stati l’ultima generazione a fare l’esperienza newyorchese di povertà, ambizione e ascesa

Perché l’ha scritto? «Gli scrittori devono essere testimoni del loro tempo, e quello era il mio tempo. Ho cercato di sovrapporre la mia vita personale, un periodo che per me è stato di grande felicità, con il racconto degli anni Ottanta a New York, che sono stati i peggiori e i migliori, insieme», dice Gopnik nella chiacchierata con Studio. Nel suo libro quel tempo e quel luogo li descrive così: «Tutti i vincoli sul denaro cominciarono ad allentarsi e si esaurirono anche la maggior parte delle certezze che i ricchi un tempo nutrivano su cose come il sesso, la vita, il matrimonio e i ruoli delle persone. Moltissime idee di uguaglianza si dissolsero, ma lo stesso accadde alla maggior parte delle idee di aristocrazia». La città iniziò a essere plasmata da un «brutale materialismo» e nonostante questo, o forse proprio grazie a questo, ha conosciuto un momento di creatività sfrenata. Verrebbe da chiedersi, proviamo a domandargli, se non sia colpa degli anni Ottanta se siamo messi come siamo messi oggi, con queste diseguaglianze astronomiche e tutte queste incertezze, che hanno prodotto i risultati politici sotto gli occhi di tutti, e con alcune delle più belle città ridotte, almeno in termine di accessibilità, a parchi di divertimento per ricchi. «Certo che è l’inizio di tutto questo!», risponde lui senza scomporsi, «e non è affatto un caso che Trump sia emerso proprio dagli anni Ottanta: sono stati l’inizio dell’era attuale. Però, attenzione, è sempre negli anni Ottanta che è caduta l’Unione sovietica e che c’è stata piazza Tienanmen, è stato un periodo di grandi speranze e di fiducia nei valori liberali, di innovazioni artistiche e si respirava molta eccitazione nella moda e nell’arte. Al Village e a SoHo c’era un’intera comunità costruita attorno all’avanguardia».

Vivere quegli anni è stato un privilegio di cui si rende perfettamente conto: «Siamo stati l’ultima generazione a fare l’esperienza newyorchese di povertà, ambizione e ascesa. Mi preoccupo per i miei figli, che hanno sui vent’anni, perché temo che non avranno le possibilità che ho avuto io», prosegue, parlando al telefono. «Quando Martha ed io siamo arrivati a New York, la mia ambizione di fare lo scrittore era completamente ragionevole, adesso non lo è affatto, per lo meno non è ragionevole pensare di vivere di scrittura», rincara la dose. Poi fa una pausa: «Beh, a dire il vero il mio sogno è stato fin dall’inizio quello di scrivere per il New Yorker, e quello forse era irragionevole pure per gli anni Ottanta; dunque la mia storia dimostra che con una combinazione di talento e buona volontà si possono realizzare anche i sogni irragionevoli». In effetti Io, lei, Manhattan è esattamente il racconto di come Gopnik sia riuscito a trasformarsi in quello che desiderava essere – non soltanto uno scrittore, ma uno scrittore newyorchese, un viveur, una persona di successo – e di come abbia raggiunto un’idea di sé che coltivava con romanticismo.

Volli, sempre volli e fortissimamente volli. Il Gopnik degli inizi, quello che si trasferisce con la moglie in un monolocale infestato dagli scarafaggi, era deliziosamente aspirazionale, determinato e naïf. E sta forse in questo l’aspetto più divertente di questo memoir, nel come cercasse di darsi un tono cucinando piatti francesi, o comperando gelati Häagen-Dazs (anche perché entrambe le cose, la cucina francese e l’Häagen-Dazs, oggi fanno un po’ ridere). Oppure di come, per festeggiare un piccolo successo, andò a farsi un drink in un hotel che associava «al fascino per il quale ero venuto a New York», salvo poi accorgersi che un solo cocktail del menù gli era «vagamente familiare» e che comunque era troppo forte per lui. O di quando scrisse una satira sul mondo dell’arte, «anche se non lo conoscevo abbastanza da poterne fare satira». In qualche modo però è riuscito a trasformarsi da un’imitazione goffa di se stesso in se stesso. Questa favola potrebbe sembrare consolatoria a molti giovani aspirazionali, e in effetti lo è. Attenzione, però, a non travisare il messaggio. Perché, se un tempo Adam Gopnik era un wannabe, la morale non è che anche il primo wannabe del caso ce la può fare. La morale, piuttosto, è che essere uno wannabe non è poi così squallido, se sai come raccontarlo, se guardando indietro vedi il bello delle tue illusioni romantiche. Anche perché, come scrive Gopnik, «il punto in un’illusione romantica non è che è un’illusione, ma che è romantica».

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.